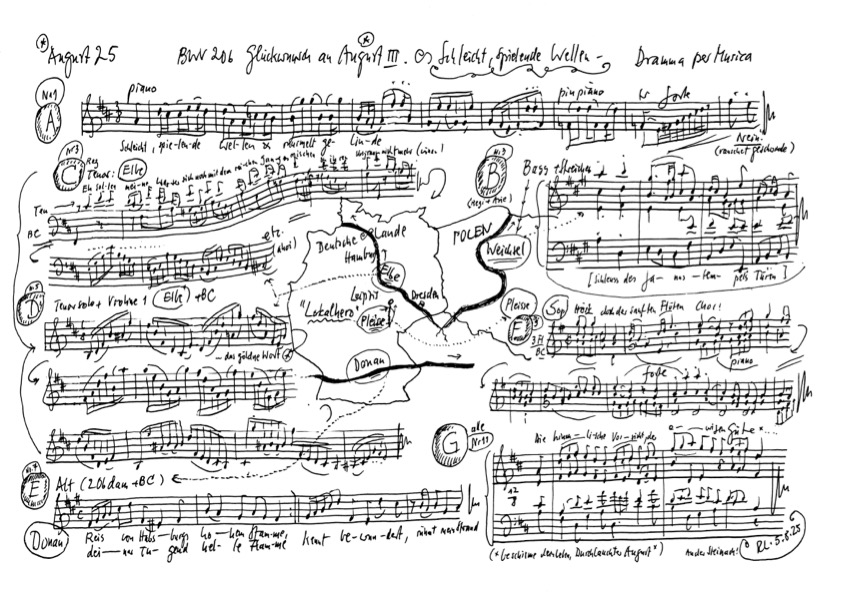

Schleicht, spielende Wellen

BWV 206 // Cantata para el cumpleaños de Augusto III

(¡Deslizaos, olas juguetonas y murmurad suavemente!) para soprano, alto, tenor y bajo, trompeta I–III, timbales, traverso barroco I–III, oboe I+II, cuerdas y bajo continuo

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen spiegeln die biblischen Lesungen des jeweiligen Kirchensonntags wider, für den J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Orquesta

Dirección

Rudolf Lutz

Violín

Éva Borhi, Péter Barczi, Judith von der Goltz, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen

Viola

Martina Bischof, Stella Mahrenholz, Matthias Jäggi

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Traverso

Tomoko Mukoyama, Sarah van Cornewal, Sara Vicente

Oboe

Clara Hamberger, Katharina Arfken

Fagot

Susann Landert

Trompeta

Jaroslav Rouček, Karel Mnuk, Pavel Janeček

Timbales

Inez Ellmann

Cémbalo

Thomas Leininger

Director musical

Rudolf Lutz

Taller introductorio

Participantes

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexión

Orador

Eva Weber-Guskar

Grabación y edición

Año de grabación

22/08/2025

Lugar de grabación

Teufen AR // Iglesia Protestante

Ingeniero de sonido

Stefan Ritzenthaler

Productor

Meinrad Keel

Productor ejecutivo

Johannes Widmer

Productor

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Producción

J. S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Libretista

Primera interpretación

7 de octubre de 1736

Texto base

poeta desconocido

Texto de la obra y comentarios teológico-musicales

Pleisse — Sopran

Donau — Alt

Elbe — Tenor

Weichsel — Bass

1. Chor

Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde!

nein, rauschet geschwinde,

dass Ufer und Klippe zum öftern erklingt!

Die Freude, die unsere Fluten erreget,

die jegliche Welle zum Rauschen beweget,

durchreißet die Dämme,

worein sie Verwundrung und Schüchternheit zwingt.

2. Rezitativ — Bass

Weichsel

O glückliche Veränderung!

Mein Fluß, der neulich dem Cocytus gliche,

Weil er von toten Leichen

und ganz zerstückten Körpern langsam schliche,

wird nun nicht dem Alpheus weichen,

der das gesegnete Arkadien benetzte.

Des Rostes mürber Zahn

frißt die verworfnen Waffen an,

die jüngst des Himmels harter Schluß

auf meiner Völker Nacken wetzte.

Wer bringt mir aber dieses Glücke?

August,

der Untertanen Lust,

der Schutzgott seiner Lande,

vor dessen Zepter ich mich bücke,

und dessen Huld vor mich alleine wacht,

bringt dieses Werk zum Stande.

Drum singt ein jeder, der mein Wasser trinkt:

3. Arie — Bass

Weichsel

Schleuß des Janustempels Türen,

unsre Herzen öffnen wir.

Nächst den dir getanen Schwüren

treibt allein, Herr, deine Güte

unser reuiges Gemüte

zum Gehorsam gegen dir.

4. Rezitativ; Arioso — Tenor

Elbe

So recht! beglückter Weichselstrom!

Dein Schluß ist lobenswert,

wenn deine Treue nur mit meinen Wünschen stimmt,

an meine Liebe denkt

und nicht etwann mir gar den König nimmt.

Geborgt ist nicht geschenkt:

Du hast den gütigsten August von mir begehrt,

deß holde Mienen

das Bild des großen Vaters weisen,

den hab ich dir geliehn,

verehren und bewundern sollst du ihn,

nicht gar aus meinem Schoß und Armen reißen.

Dies schwöre ich,

o Herr! bei deines Vaters Asche,

bei deinen Siegs- und Ehrenbühnen.

Eh sollen meine Wasser sich

noch mit dem reichen Ganges mischen

und ihren Ursprung nicht mehr wissen!

Eh soll der Malabar

an meinen Ufern fischen,

eh ich will ganz und gar dich,

teuerster Augustus, missen!

5. Arie — Tenor

Elbe

Jede Woge meiner Wellen

ruft das göldne Wort August!

Seht, Tritonen, muntre Söhne,

wie von nie gespürter Lust

meines Reiches Fluten schwellen,

wenn in dem Zurückeprallen

dieses Namens süße Töne

hundertfältig widerschallen.

6. Rezitativ — Alt

Donau

Ich nehm zugleich an deiner Freude teil,

betagter Vater vieler Flüsse!

Denn wiße,

daß ich ein großes Recht auch mit an deinem Helden habe.

Zwar blick ich nicht dein Heil,

so dir dein Salomo gebiert,

mit scheelen Augen an,

weil Karlens Hand,

des Himmels seltne Gabe,

bei uns den Reichsstab führt.

Wem aber ist wohl unbekannt,

wie noch die Wurzel jener Lust,

die deinem gütigsten Trajan

von dem Genuss der holden Josephine

allein bewußt,

an meinen Ufern grüne?

7. Arie — Alt

Donau

Reis von Habsburgs hohem Stamme,

deiner Tugend helle Flamme

kennt, bewundert, rühmt mein Strand.

Du stammst von den Lorbeerzweigen,

drum muss deiner Ehe Band

auch den fruchtbarn Lorbeern gleichen.

8. Rezitativ — Sopran

Pleisse

Verzeiht,

bemooste Häupter starker Ströme,

wenn eine Nymphe euren Streit

und euer Reden störet.

Der Streit ist ganz gerecht;

die Sache groß und kostbar, die ihn nähret.

Mir ist ja wohl Lust

annoch bewusst,

und meiner Nymphen frohes Scherzen,

so wir bei unsers Siegeshelden Ankunft spürten,

der da verdient,

daß alle Untertanen ihre Herzen,

denn Hekatomben sind zu schlecht,

ihm her zu einem Opfer führten.

Doch hört, was sich mein Mund erkühnt,

euch vorzusagen:

Du, dessen Flut der Inn und Lech vermehren,

du sollt mit uns dies Königspaar verehren,

doch uns dasselbe gänzlich überlassen.

Ihr beiden andern sollt euch brüderlich vertragen,

und, müßt ihr diese doppelte Regierungssonne

auf eine Zeit, doch wechselsweis, entbehren,

Euch in Geduld und Hoffnung fassen.

9. Arie — Sopran

Pleisse

Hört doch! der sanften Flöten Chor

erfreut die Brust, ergötzt das Ohr.

Der unzertrennten Eintracht Stärke

macht diese nette Harmonie

und tut noch größre Wunderwerke,

dies merkt, und stimmt doch auch wie sie.

10. Rezitativ — Sopran, Alt, Tenor, Bass

Weichsel

Ich muss, ich will gehorsam sein.

Elbe

Mir geht die Trennung bitter ein,

doch meines Königs Wink gebietet meinen Willen.

Donau

Und ich bin fertig, euren Wunsch,

So viel mir möglich, zu erfüllen.

Pleisse

So krönt die Eintracht euren Schluß. Doch schaut,

Wie kommt’s, daß man an eueren Gestaden

so viel Altäre heute baut?

Was soll das Tanzen der Najaden?

Ach! irr ich nicht,

so sieht man heut das längst gewünschte Licht

in frohem Glanze glühen,

das unsre Lust,

den gütigsten August,

der Welt und uns geliehen.

Ei! nun wohlan!

da uns Gelegenheit und Zeit

die Hände beut,

So stimmt mit mir noch einmal an:

11. Chor

Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte

beschirme dein Leben, Durchlauchter August!

So viel sich nur Tropfen in heutigen Stunden

in unsern bemoosten Kanälen befunden,

umfange beständig dein hohes Gemüte

Vergnügen und Lust!

Este texto ha sido traducido con DeepL (www.deepl.com).

Eva Weber-Guskar

¡Qué magnífica canción de cumpleaños, qué canto de alabanza y louvor podemos escuchar hoy! Cuatro ríos felicitan al homenajeado, su príncipe elector. Primero se alegran juntos, luego discuten entre ellos y, finalmente, se reconcilian y vuelven a unirse. El coro inicial expresa la alegría de los ríos por ser súbditos obedientes, incluso protegidos del regente. Es una alegría en varios niveles: «¡Deslizaos, olas juguetonas, y murmurad suavemente! ¡No, rugid rápidamente, para que las orillas y los acantilados resuenen con más frecuencia! La alegría que despiertan nuestras aguas, que mueve cada ola a rugir, rompe los diques […].»

Rara vez los ríos asumen papeles en una obra vocal (probablemente en ninguna otra cantata). También es raro, si es que ocurre, que los ríos se representen en el arte de forma tan explícita como seres sensibles. Sin embargo, en principio, el río es un motivo conocido en la historia del pensamiento. Remontarse a una fuente filosófica europea de este motivo significa ir a los presocráticos.

ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ

(potamoîsi toîsin autoîsin embainoûsin hétera kaì hétera hýdata epirréi).[1]

Incluso aquellos que, como yo (!), no entienden el griego antiguo, tal vez perciban algo en estas palabras: un silbido, un chapoteo, algo que se mueve en ondas, algo que consiste en cambio y repetición.

ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ

(potamoîsi toîsin autoîsin embainoûsin hétera kaì hétera hýdata epirréi).

Este es uno de los famosos fragmentos sobre el río del filósofo Heráclito, que vivió alrededor del año 500 a. C. En español, solo se conoce una versión abreviada de la frase: «Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río». El original griego revela que, al escribir, Heráclito también daba importancia al ritmo y a la onomatopeya, que se pierden en la paráfrasis aproximada.

Ya han escuchado en la introducción a la obra el ritmo y los tonos de la cantata de hoy. Me gustaría aprovechar esta cantata secular, en la que cantan los ríos, para hablarles sobre los ríos y las personas. ¿Qué tienen ambos en común? O dicho de otro modo: ¿qué nos enseña la imagen del río sobre nosotros mismos?

Lo primero que se nos viene a la mente es que el río representa el flujo de la vida, la energía vital que fluye en nosotros, o la búsqueda incondicional en todo lo vivo que el filósofo Baruch de Spinoza denominó, por ejemplo, conatus en la Edad Moderna. En contraste con esto, hoy en día, en nuestra época marcada por el cambio climático, muchos pueden pensar en los ríos que se desbordan repentinamente y se convierten en torrentes, trayendo consigo destrucción y muerte.

Pero la imagen del río encierra algo más que la asociación entre la vida y la muerte. ¿Por qué habló Heráclito precisamente del río? ¿Y adónde se llega si se piensa más allá de Heráclito? Me parece que la imagen es un buen punto de partida para reflexionar sobre la temporalidad humana.

«Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río» suena, en un primer momento, como un complemento a otro fragmento de Heráclito: πάντα ῥεῖ (pantha rhei), todo fluye. Entonces solo se afirmaría que no hay nada permanente en el mundo, sino que todo está en constante cambio. Sin embargo, el original, que les he leído antes en griego, traducido literalmente, dice otra cosa, a saber: «Para aquellos que se sumergen en los ríos, que siguen siendo los mismos, fluye agua diferente y otra agua».

Según esta formulación, es posible bañarse dos veces en el mismo río. Solo que el agua que fluye en él es siempre diferente. Esta es la concepción de unidad y cambio que Heráclito veía imperar en todo el cosmos: toda unidad, todo ser, no solo es posible a pesar del cambio, sino que las unidades existen gracias al cambio. El río es una imagen especialmente elocuente para ilustrar esto. Un río está formado por agua en movimiento. El río no permanece igual en ningún punto concreto, sino solo en su conjunto. Está formado por gotas que cambian constantemente de lugar. Quizás haya visitado alguna vez una cascada, como las cataratas de Giessbach. Yo tuve la oportunidad de admirarlas por primera vez hace poco. Allí, en el lugar donde se puede pasar detrás de la cascada, es especialmente llamativo: si mantiene la cabeza recta, el agua cae como un río completo delante de usted. Pero si busca con la vista una gota grande entre las salpicaduras de agua y la sigue con la mirada moviendo la cabeza de arriba abajo, verá una de las innumerables partes en movimiento que conforman el río en su conjunto.

El fragmento original de Heráclito está redactado de forma tan ingeniosa que también se puede traducir de una segunda manera, a saber: «Para aquellos que se adentran en los ríos y siguen siendo los mismos, fluye otra agua y otra agua». «Los mismos permanecen» puede referirse no solo a los ríos, sino también a los seres que se sumergen en ellos, es decir, a nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, también se puede interpretar que lo que se aplica a los ríos también se aplica a los seres humanos. Aquí: la conexión inmediata entre el cambio y la unidad. Pero, ¿cómo se puede entender esto con más precisión?

En primer lugar, se podría entender desde un punto de vista biológico. Solo gracias a un metabolismo constante que transforma sustancias, concretamente almidón en energía, y solo gracias al flujo sanguíneo, un organismo puede mantenerse como un todo. Sin embargo, esto no solo se aplica a los seres humanos, sino también a los animales; a los ratones, las ardillas o los elefantes, por nombrar solo tres. (En realidad, habría que hablar de animales humanos y no humanos, pero por simplicidad me quedaré con la distinción cotidiana entre personas y animales).

Una de las características que distingue a los seres humanos de los animales es que pueden referirse en gran medida más allá del presente a las otras dos dimensiones temporales: el pasado y el futuro. La ardilla recuerda vagamente dónde ha escondido las nueces en otoño, pero eso apenas se remonta a más de un año atrás. Los elefantes pueden llorar durante bastante tiempo la muerte de un familiar y los primates pueden planificar con horas o días de antelación. Sin embargo, nuestra extensión temporal supera todo eso.

Nuestra referencia al pasado se remonta a la infancia. Sí, incluso puede ir más allá, y no me refiero al ámbito de las almas platónicas antes del nacimiento. Nuestra referencia al pasado es más que un recuerdo. Por ejemplo, mi abuela y su vida forman parte de esta dimensión de referencia al pasado para mí.

Mi abuela creció junto al Altmühl, un pequeño río del sur de Alemania, y le encantaba bañarse en él durante el verano. Su padre era pastor y, cuando era niña, solía llevarla a los pasillos de las clases de confirmación en los pueblos de los alrededores, donde le hablaba literalmente de Dios y del mundo. Cuando era niño, mi abuela me contaba todo eso, me daba libros para leer y discutía amablemente, aunque sin dejar de ser crítica, el intento de demostrar la existencia de Dios que se me había ocurrido a los nueve años, que había escrito en un papel y le había mostrado. Fue mi único intento. No elegí teología como carrera, sino filosofía. Y, sin embargo, sigo un poco la tradición de mi abuela y mi bisabuelo. Me entiendo a mí mismo a partir de un pasado que se remonta más allá de mi infancia. Muchas de las cosas que hago las hago, entre otras cosas, por admiración y amor hacia mi abuela, que murió hace mucho tiempo; ella, que durante la Segunda Guerra Mundial vivía a las afueras de Leipzig y caminaba a través de la ciudad bombardeada hasta la iglesia de Santo Tomás para escuchar allí cantatas de Bach.

Nuestra relación con el futuro, por su parte, se manifiesta en deseos, planes y expectativas, así como en sentimientos como la esperanza o el miedo. Pero, sobre todo, nuestra relación con el futuro se extiende hasta nuestra muerte. A diferencia de los animales, a partir de cierta edad sabemos que vamos a morir.

Si esta extensión consciente a lo largo del tiempo constituye la existencia humana, ¿en qué medida se puede encontrar en ella la idea de Heráclito de la unidad en constante cambio? Para ello, solo tenemos que tener claro que nuestra visión del pasado y del futuro no se basa en un lugar fijo. Más bien, nuestra posición cambia constantemente a lo largo de nuestra vida. Al menos en cada etapa de la vida. En la juventud tenemos grandes ideas sobre lo que queremos ser en el futuro y pensamos poco en el pasado. Como adultos, en el mejor de los casos, nos preocupamos por mantener una estabilidad duradera, basada en lo que hemos logrado y, al mismo tiempo, en lo que nos depara el futuro. En la vejez, tal vez nos centremos en lo que podríamos transmitir a la generación siguiente de la riqueza de experiencias acumuladas, es decir, miramos más hacia atrás y, cuando miramos hacia adelante, a menudo lo hacemos más allá de nuestra propia vida. En todas las etapas de la vida, desde el presente nos referimos de diferentes maneras al pasado y al futuro. En constante cambio.

Pero, ¿qué significa no solo llevar una vida humana, a la que pertenece esta temporalidad determinada, sino también llevar una buena vida en este sentido? Con esta pregunta voy más allá de Heráclito y entro en el ámbito de la ética. Como se ha descrito, dependiendo de la etapa de la vida hay diferentes prioridades, que se derivan únicamente de la cantidad de pasado que se puede recordar o no, ya que los niños y los ancianos son muy diferentes en este sentido. Sin embargo, a cualquier edad podemos dar más o menos importancia al pasado, al presente y al futuro. ¿Qué práctica sería aconsejable en este sentido para que nuestra vida sea un éxito?

Es bastante común la idea de que uno debe concentrarse sobre todo en el presente. Cárpe díem, ya se lee en Horacio, «Sumérgete en el ahora», se escucha en los seminarios de meditación. Pero, por un lado, es difícil decir en detalle qué significa eso exactamente. ¿Cuánto dura el presente, si es algo más que el paso de un momento al siguiente? Por otro lado, significaría descuidar lo que se destaca como específicamente humano: la capacidad de comprenderse a uno mismo más allá del tiempo. Por eso, aunque sin duda es bueno vivir intensamente ciertos momentos, la meditación va mucho más allá de sumergirse en el ahora. Pero como actitud general, parece aconsejable aspirar a una relación equilibrada. «Equilibrado» significa en este caso dedicar al pasado, al presente y al futuro tanta atención como sea necesaria para no perjudicar la relación con las otras dimensiones.

Tratar el pasado de tal manera que no obstaculice ni el presente ni el futuro significa, sobre todo, no dejarse atrapar por el arrepentimiento extremo, el remordimiento, el sentimiento de culpa o un trauma del pasado. Todas estas actitudes o estados pueden impedir experimentar la vida en el presente y hacer planes para el futuro. Quien se recrea una y otra vez en el sufrimiento experimentado se vuelve ciego a las posibilidades de perdón, reconciliación y nuevos comienzos. Descansar orgulloso en un éxito alcanzado en el pasado también limita la perspectiva de lo nuevo.

Relacionarse con el presente de manera equilibrada significa experimentar lo que nos sucede en el momento como algo que le sucede a la persona específica que fuimos antes y que seremos después. Para ello, puede ser útil insertar el acontecimiento en una historia que podamos o podríamos contarnos sobre nuestra vida. En esta historia, las experiencias y los acontecimientos adquieren un valor que se deriva, entre otras cosas, del lugar que ocupan en ella. Por ejemplo, perder un tren será, en un primer momento, simplemente una molestia, pero si en el siguiente tren se produce un encuentro que da lugar a una relación profesional o privada, o incluso solo a la experiencia de una puesta de sol especialmente bonita a través de la ventana, entonces el acontecimiento pasa a formar parte de una historia y, en retrospectiva, adquiere un valor positivo (por supuesto, esto también ocurre, lamentablemente, con los valores negativos).

Para hacer justicia al potencial que uno tiene, no se debe entender el futuro solo como un destino inminente, sino también como una oportunidad para emprender acciones por iniciativa propia. Por supuesto, esta apertura hacia el futuro debe limitarse teniendo en cuenta las experiencias pasadas, por ejemplo, para aprender de los errores.

Con una relación tan equilibrada entre las tres dimensiones temporales, que permite que cada una de ellas se valore, se puede lograr un presente pleno. Un presente que se distingue de lo que fue y de lo que será, y que sin embargo no podría existir sin ambos. Un presente, como podemos decir con el texto de la cantata de hoy, en el que aún se murmura sobre el pasado y se juega con planes para el futuro.

Sigamos escuchando la conversación entre los ríos y veamos adónde nos lleva la música. Quizás así experimenten un poco la unidad en constante cambio de la que hablaba Heráclito en sus fragmentos sobre los ríos.

[1] Heráclito, fragmento B12. Para la interpretación aquí recogida, véase: Graham, Daniel W., «Heraclitus», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (edición de invierno de 2023), Edward N. Zalta y Uri Nodelman (eds.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/heraclitus/; Kahn, Charles H., 1979, The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge: Cambridge University Press.