Dem Gerechten muss das Licht

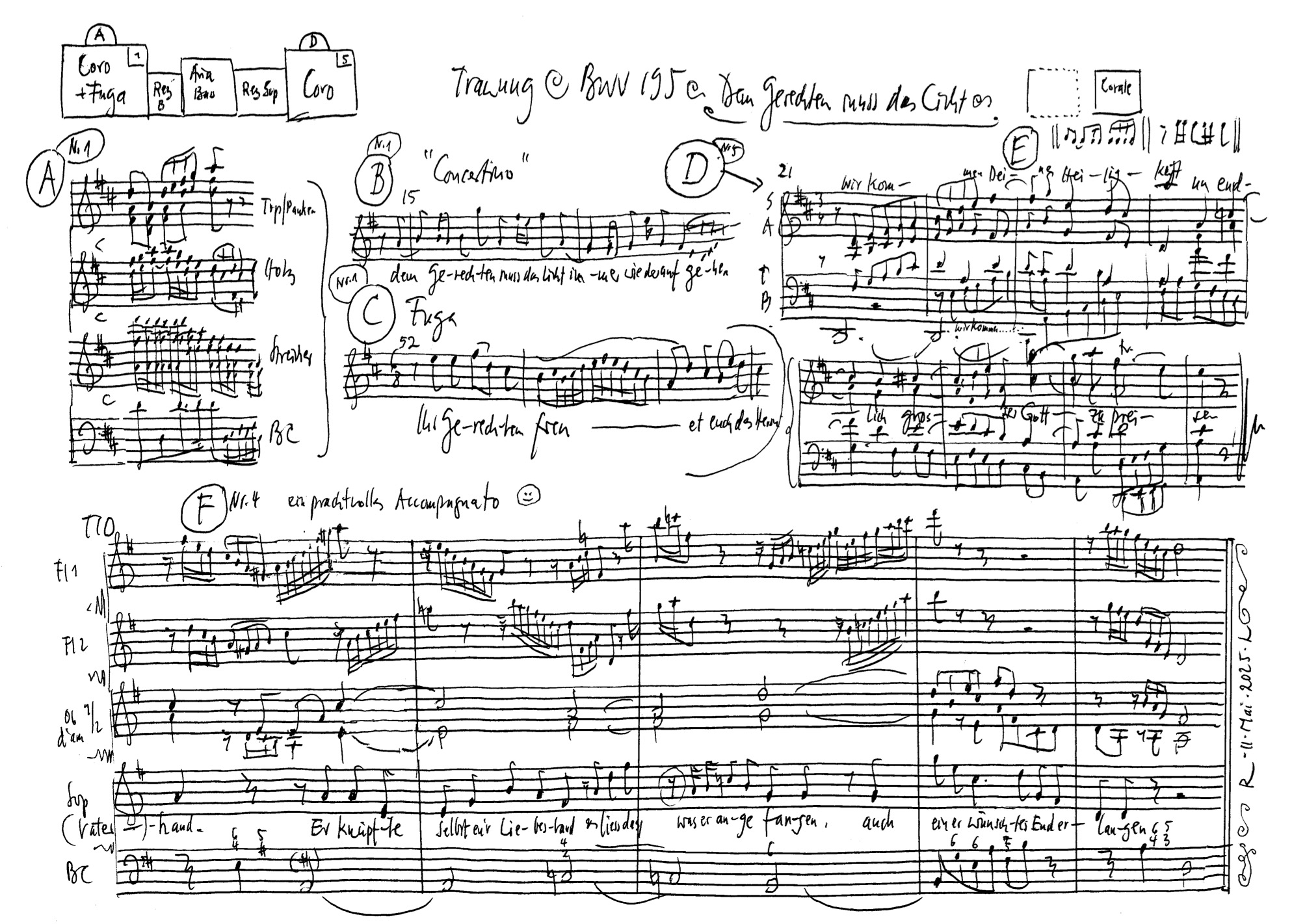

BWV 195 // Trauung

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauken, Traversflöte I+II, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo

Die um 1748/49 in eine letztgültige Gestalt gebrachte Hochzeitskantate BWV 195 gehört zu Bachs faszinierendsten und auch rätselhaftesten Schöpfungen. Reich besetzt mit Blech- und Holzbläsern sowie mit in Concertisten und verstärkendes Ripieno (Tutti) geteilten Chorstimmen, setzt die wahrscheinlich über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder überarbeitete Kantate aussergewöhnliche Energien frei. Zugleich gewährt sie in ihrer geschickten Klangregie und Stimmenkopplung luftige Blicke in einen musikalischen Himmel, der nicht nur für Liebende voller Geigen hängt.

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Chor

Sopran

Lia Andres, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Mirjam Wernli, Ulla Westvik

Alt

Anne Bierwirth, Antonia Frey, Tobias Knaus, Laura Kull

Tenor

Klemens Mölkner, Florian Glaus, Sören Richter

Bass

Israel Martins, Philippe Rayot, Julian Redlin, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Patricia Do, Elisabeth Kohler Gomes, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Matthias Jäggi

Violoncello

Martin Zeller, Bettina Messerschmidt

Violone

Guisella Massa

Traversflöte

Tomoko Mukoyama, Sara Vicente

Oboe

Katharina Arfken, Clara Espinosa Encinas

Fagott

Susann Landert

Trompete

Rudolf Lörinc, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Pauken

Inez Ellmann

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Nicole Althaus

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

23.05.2025

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Entstehungszeit

Erstversion um 1728/31; letzte Fassung um 1748/49;

Leipzig und/oder Umland (?)

Textgrundlage

Unbekannter Dichter, Satz 1: Psalm 97,11-12

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen

und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freuet

euch des Herrn und danket ihm und preiset seine

Heiligkeit.»

1. Chor

Der unbekannte Librettist setzt im Anfangschor mit dem Zitat aus Psalm 97,11-12 einen schönen Akzent für eine Hochzeitskantate: «Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen». Denn mit dem Wort «der Gerechte» (hebr. «Zaddik») wird ein Kernbegriff der religiösen Ethik zum thematischen Orgelpunkt der ganzen Kantate. Gerechtigkeit heisst ein geklärtes, liebevolles Verhältnis zu Gott und zum Mitmenschen – eine günstige Voraussetzung für eine Ehe. Aus dem mehrchörigen und vom steten Wechsel zwischen Vorsänger-Passagen und Tutti-Rufen geprägten Konzertieren des Beginns schält sich später eine motettisch beschwingte Fuge («Ihr Gerechten freuet euch des Herrn») heraus, ehe der Satz mit effektvollen Klangaufschichtungen zum Abschluss kommt.

2. Rezitativ – Bass

Dem Freudenlicht gerechter Frommen

muß stets ein neuer Zuwachs kommen,

der Wohl und Glück bei ihnen mehrt.

Auch diesem neuen Paar,

an dem man so Gerechtigkeit

als Tugend ehrt,

ist heut ein Freudenlicht bereit,

das stellet neues Wohlsein dar.

O! ein erwünscht Verbinden!

so können zwei ihr Glück eins an dem andern finden.

2. Rezitativ – Bass

Das Rezitativ legt das Psalmenzitat des Eingangschors aus: «auch diesem neuen Paar» steht mit der Tugend der Gerechtigkeit an diesem Tag ein «Freudenlicht» bereit, «so können zwei ihr Glück eins an dem andern finden». Durchaus denkbar, dass die den priesterlich vortragenden Bassisten begleitende Continuostimme mit ihren wiegenden Triolen auf den bevorstehenden Kindersegen («neuer Zuwachs») verweist.

3. Arie — Bass

Rühmet Gottes Güt und Treu,

rühmet ihn mit reger Freude,

preiset Gott, Verlobten beide!

Denn eu’r heutiges Verbinden

läßt euch lauter Segen finden,

Licht und Freude werden neu.

3. Arie — Bass

In der Bass-Arie werden die beiden Verlobten ermuntert, einen Lob- und Freudengesang anzustimmen, «denn eu’r heutiges Verbinden läßt euch lauter Segen finden». Auch musikalisch gehen die aparte Klanglichkeit der mit den Streichern mitlaufenden Holzbläser und der kraftvolle Tanzduktus des Satzes eine reizvolle Verbindung ein, die gerade rhythmisch auch galante Züge ausbildet.

4. Rezitativ – Sopran

Wohlan, so knüpfet denn ein Band,

das so viel Wohlsein prophezeihet.

Des Priesters Hand

wird jetzt den Segen

auf euren Ehestand,

auf eure Scheitel legen.

Und wenn des Segens Kraft hinfort an euch gedeihet,

so rühmt des Höchsten Vaterhand.

Er knüpfte selbst eu’r Liebesband

und ließ das, was er angefangen,

auch ein erwünschtes End erlangen.

4. Rezitativ – Sopran

Das Sopran-Rezitativ konkretisiert die Metaphorik der ehelichen Verbindung: «Des Priesters Hand wird jetzt den Segen auf euren Ehestand, auf eure Scheitel legen» – und mit diesem Segen das vollenden, was Gottes «Vaterhand» angefangen und jetzt im «Liebesband» zum Abschluss bringen werde. Über einem Klangteppich zweier Oboen ergehen sich die Flöten in auf und ab fließenden Figuren, die kaum anders denn als Abbild dieser belebenden «Segensströme» gedeutet werden können.

5. Chor

Wir kommen, deine Heiligkeit,

unendlich großer Gott, zu preisen.

Der Anfang rührt von deinen Händen,

durch Allmacht kannst du es vollenden

und deinen Segen kräftig weisen.

5. Chor

Im Chor bestätigen und preisen alle Gottes Heiligkeit, sein Anfangen und Vollenden, hier könne Gott seinen Segen «kräftig weisen». Während der volltönende Rahmen dieser dreiteiligen Chorarie auf allen Ebenen das himmelwärts gerichtete «vor Gott-Treten» beschreibt, bittet der zurückgenommene Mittelabschnitt um dessen fortgesetzten Segen.

Post Copulationem

[Arie]

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden

zum Sterben und zu meiner Ruh.

Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,

es drückten deine schönen Hände

mir die getreuen Augen zu!

Arie «Bist du bei mir»

In der historischen Aufführungssituation fand nach dem ersten Kantatenteil die eigentliche Trauhandlung statt, ohne die der nur aus einem Choral bestehende zweite Teil sinnwidrig kurz wäre. Wir haben zur Verdeutlichung dieses auf das gegenseitige Treueversprechen gegründeten liturgischen Einschubs an dieser Stelle die Arie «Bist Du bei mir» eingefügt, die nach 1725 im zweiten «Notenbüchlein» der Eheleute Bach von seiner Frau Anna Magdalena eingetragen wurde. Sie stammt eigentlich aus Gottfried Heinrich Stölzels verschollener Bayreuther Oper «Diomede» von 1718 und erklingt in einer Bearbeitung, die Rudolf Lutz für das Ensemble «Singer Pur» geschrieben hat.

6. Choral

Nun danket all und bringet Ehr,

ihr Menschen in der Welt,

dem, dessen Lob der Engel Heer

im Himmel stets vermeldt.

6. Choral

Der Choral «post Copulationem», also nach der feierlichen Schließung des Ehebundes, bekräftigt mit der ersten Strophe von Paul Gerhardts «Nun danket all und bringet Ehr» die vor Gott vollzogene Trauung. Mit dem Wechsel von Trompeten zu Hörnern sowie dank der in der Höhe durch Unisono-Flöten verdoppelten Liedmelodie bekommt der Satz zugleich eine quasi-sakramentale Verbindlichkeit wie auch eine befreite Helle.

Nicole Althaus

Liebe Bach-Verehrerinnen und Verehrer, meine Damen, meine Herren, guten Abend

Ich habe viel Bach gehört in den letzten Wochen. Nicht nur die Hochzeitskantate, über die ich heute eingeladen bin zu reflektieren. Vorab die Sonaten für Geige, die Violinkonzerte, an denen ich mich versuchte, als ich noch jung war und mit dem Gedanken spielte, am Konservatorium zu studieren. Bach hat mich Demut gelehrt. Sich an ihn zu wagen heisst noch für die besten Virtuosen, sich mit den eigenen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Und ich war keine Virtuosin. Bach verzeiht nichts, kein Vibrato zum Überdecken eines minimen Greiffehlers, keine geschummelte Abkürzung mit dem Bogen. Er entlarvt musikalische Eitelkeit und Selbstinszenierung wie ein Faktenchecker journalistische Unlauterkeit.

Dass ich mich beruflich schliesslich für die Tasten des Computers entschieden habe und nicht für die Saiten der Geige, fürs Schreiben statt fürs Spielen, ist nicht Bachs Schuld. Aber er bestimmt den Kodex noch immer: Auch ein guter Text ist einer, bei dem jedes Wort stimmen muss, und fehlt der genuine neue Gedanke, vermögen auch die eloquenten Fremdwörter, die schönsten Metaphern nicht davon abzulenken.

Exakt deshalb, meine Damen und Herren, habe ich mich an dieser Reflexion abgearbeitet wie einst am Violinkonzert in a-Moll oder an der Violinsonate Nr. 3 in C-Dur. Der erste Gedanke beim Hören der Hochzeitskantate war: Das ist Bach in Form eines exquisiten gekühlten Champagners, mit dem man in einem gepflegten englischen Garten auf ein Brautpaar anstösst. Der zweite Gedanke beim Lesen der Verse folgte sogleich: Warum, um Himmels willen, soll gerade ich, die nie als Braut vor einem Altar stand, aber vor kurzem vor dem Scheidungsrichter, öffentlich über Hochzeitsmusik nachdenken? Was soll ich, die nicht an Gott glaubt, Ihnen erzählen über den heiligen Bund der Ehe? Was über die Liebe, wenn sie mir doch nur so halbpatzig (was für ein passender Helvetismus) gelingt wie die Bach-Sonate auf der Geige?

Doch dann habe ich diese Bach-Kantate in einer Endlosschlaufe auf meiner täglichen Runde entlang dem Zürcher Wehrenbach gehört: den langen ersten Teil, Auftaktchor, das Rezitativ, in dem das Paar und seine Verbindung besungen wird, die ungewöhnliche Bass-Arie, das zweite Rezitativ, den Moment der Trauung, zwanzig lange Minuten Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann ganz kurz nur erklingen im Schlusschor die beiden Hörner – der musikalische Kuss Bachs, der es schafft, dass man Liebe hören zu können meint. Zwanzig Minuten Hinsingen zum Glück und Segen. Und nicht einmal eine ganze Minute Erfüllung. Kein ewig währendes Strahlen, kein märchenhafter Schluss.

Bachs Kantate entzündet das Licht der Liebe und überlässt es dem Leben.

Und darüber, meine Damen und Herren, kann ich einiges erzählen. Schliesslich grübeln Menschen schon immer über die Liebe. Erst recht die, die von Berufs wegen grübeln. Ich weiss Ihnen also einiges zu erzählen, wie es sich anfühlt, wenn Liebe entzündet wird. Und noch mehr darüber, wie schwierig es ist, das Feuer der Liebe im Alltag nicht zu ersticken. Weil Liebe eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Fähigkeit, die gelernt werden muss. Von A bis Z. Von Anfang bis zum Schluss.

Die Kantate jedenfalls erinnert mich beim Hören an den ach so lange herbei-gesehnten Anfang, den ersten Kuss. Weniger an meinen persönlichen ersten Kuss, sondern ganz allgemein an das immer wiederkehrende Schauspiel des menschlichen Frühlingserwachens.

Auf dem Schulhof vor meinem Balkon kann ich diesem Schauspiel seit ein paar Wochen fast täglich beiwohnen: Die jungen Liebenden kommen jeweils aus der entgegengesetzten Richtung, abends, wenn die letzten Kinder zum Essen gerufen worden sind und der Hof bis auf ein Velo am Boden verlassen daliegt. Von weitem müssen sie sich sehen, die beiden Teenager, aber jeden Abend tun sie so, als begegneten sie sich rein zufällig. Er schlendert langsam und breitbeinig den Kiesweg entlang, scheinbar vertieft in das Telefongespräch mit einem Kumpel, und jedes Mal, wenn er etwas zu laut lacht, rückt er seinen übergrossen Kapuzenpulli zurecht mit einer nachlässigen Bewegung, die er vor dem Spiegel eingeübt haben muss.

Sie wirft alle paar Schritte mit der linken Hand ihr langes Haar über die Schulter und scrollt mit der rechten über ihr Smartphone, damit er sehen kann, dass sie nicht nach ihm Ausschau hält. Und wenn sie dann in der Nähe der Bank beim Baumstamm unter der grossen Platane aufeinandertreffen, nicken sie sich verlegen zu, wissen nicht wohin mit den Augen, umarmen sich, noch mit den Smartphones in den Händen.

Seit der Frühling ausgebrochen ist, kommen sie jeden Abend. Vielleicht dürfen sie da, wo sie zu Hause sind, nicht zusammen gesehen werden. Vielleicht ist er Muslim und sie Christin, oder umgekehrt. Vielleicht wohnen sie mit vielen Geschwistern und ohne Privatsphäre. Jedenfalls beginnen sie jeden Abend von vorn, als hätte es ein Gestern nicht gegeben. Sie setzen sich auf die Bank, er breitbeinig, sie macht sich schmal, die Blicke ruhen auf den Smartphones, wo die Welt steckt, die sie teilen.

Die Requisiten und Kostüme haben sich in all den Jahren verändert, die Hauptrollen aber sind exakt dieselben geblieben. Zu meiner Zeit trugen die Julias ein Stirnband und einen Walkman, in dem die gemeinsame Welt steckte. Der Romeo kam mit dem Töffli zum Treffpunkt, und sei es bloss für fünfzig Meter. Aber wie die beiden Teenager im Hof spielte er den Helden und sie seine Angebetete. Und das so herzzerreissend unbeholfen, wie es nur Pubertierende hinbekommen. Nichts als ungelenkes Wachstum, plumpe Klischees und überdimensionierte Coolness.

Doch dann fällt die junge Frau im Hof aus ihrer Rolle, steht entschlossen auf, hebt die Arme, um sich die Haare zum Rossschwanz zu binden, wohl wissend, dass das kurze T-Shirt jetzt den Blick auf ihre schlanke Taille freigibt. Prompt legt der junge Mann nun sein Handy beiseite, zieht sie an den Hüften zu sich auf den Schoss und küsst sie. Es war nur ein kurzer Kuss. Aber für einen Augenblick fielen die beiden aus der Rolle, vergassen, dass er der Held sein musste und sie eine Angebetete. Sie hingen einander selbstvergessen an den Lippen und es war egal, woher sie kamen, was sie glaubten und was all die anderen dachten.

Wenn der Hof kein Schulhof, sondern eine Bühne gewesen wäre, hätte ich «Bravo!» gerufen und geklatscht. Es war ein uraltes Stück, aber auch in der x-ten Wiederholung noch so ergreifend wie der erste Frühlingsmorgen, an dem sich die zarten Blüten öffnen.

Die grosse Liebe – meine Damen und Herren – es gibt sie nur im Singular. Niemand spricht von grossen Lieben. Auch mein Romeo und seine Julia, da bin ich überzeugt, glauben daran, wenn sie sich küssen, weil der Mensch sein Herz noch immer und vielleicht auch jedes Mal wieder neu an die eine, den einen hängt.

Wir glauben auch an die grosse Liebe, wenn im Umfeld Menschen daran scheitern. Heute genau wie gestern. Zwar hat sich alles verändert: Das Wasser kommt aus dem Wasserhahn, man muss es nicht mehr am Brunnen holen. Das Licht kommt aus der Steckdose, und der Geliebte, ja der kommt heute aus dem Internet. Aber trotzdem glauben wir, die Liebe solle funktionieren wie eh und je.

Dabei wissen wir gar nicht, wie sie eh und je ausgesehen hat. Wir lernen, lesen und hören von der romantischen Liebe, die es nicht im Plural gibt, und vergessen dabei, dass Liebe nicht unabhängig vom Hier und Jetzt existiert. Im Gegenteil: Sie wird, wie die Soziologin Eva Illouz in ihrem berühmten Werk mit dem Titel Warum Liebe weh tut nachweist, von ganz konkreten soziokulturellen Verhältnissen geformt. Wenn Frauen ihr eigenes Geld verdienen und Männer ihr eigenes Essen kochen können, wenn Sex auch ohne Ring zu bekommen ist und die Pension im Alter ohne Kinder, dann werden jahrhundertealte Verträge zwischen den Geschlechtern aufgelöst oder neu definiert.

Als diese Kantate geschrieben wurde, war eine Ehe meist arrangiert, sie war ein Geschäft, ein Tauschhandel, beruhte auf vielen Regeln und Normen und führte im besten Fall zu Liebe und vielleicht gar zu Begehren. Heute ist es genau umgekehrt. Moderne Beziehungen beruhen erst einmal auf Begehren und vielleicht Liebe und führen bestenfalls zu Regeln – zu selbst auferlegten Normen, versteht sich.

Auch bei einer kirchlichen Trauung ist das Ehegelübde keine One-fits-all-Formel mehr wie zu Bachs Zeiten. Es wird eingangs mit dem Paar besprochen, was der Pfarrer sagen soll und was nicht, oft formulieren Braut und Bräutigam ihr Versprechen an den anderen gleich selbst.

– Weibliche Unterordnung und Folgsamkeit? Vergessen Sie’s.

– Bis dass der Tod uns scheidet? Die Statistik erzählt etwas anderes.

– Treue? Ist im Zeitalter von Situationships und Polyamorie eine Wissenschaft geworden.

Bleiben das Lieben und das Ehren. Letzteres ist vielleicht der Kern einer Beziehung. War es immer schon. Und ich meine nicht die Ehre im Sinne von Anbetung und Unterordnung, von Knicks und Bückling. Ich meine die Wertschätzung, zu der Ehre auf Augenhöhe wird. Solange man den Partner, die Partnerin begehrt, ist diese Wertschätzung einfach. Im Wort «begehren» klingt das Wort «Ehre» mit an. Doch wenn die Musik verklungen ist, wenn das weisse Kleid im Schrank hängt, die Kinder weinen, die Milch überkocht, das Geld knapp wird und der Job stresst, dann ist Wertschätzung schwieriger. Bach hatte zwanzig Kinder aus zwei Ehen, und auch wenn er wohl keine Windeln wechselte, wusste er ganz bestimmt, warum «dem, der dem anderen gerecht werden will, das Licht immer wieder aufgehen muss».

So formuliert es der Text der Kantate, und damit sind wir wieder bei der Musik, die uns nach dem Kuss der Vermählung dem Alltag übergibt. «Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt» – so lautet der Vers im Schlusschoral. Die Kantate endet mit der Forderung nach Dank und Wertschätzung, die nach dem Tausch der Ringe, nach der Hochzeitsnacht und dem Honeymoon immer wieder unter Beweis gestellt werden muss. Soll die Liebe glücken. Und ich möchte hier anfügen, dass beide auch gefragt sind, wenn die Liebe nicht glückt. Dann vielleicht umso mehr. Eine Ehe kann zwar geschieden werden, die Verbindung aber zwischen zwei Menschen bleibt, nicht nur aber vorab, wenn sie Kinder haben. Und wenn dem Paar «das Licht immer wieder aufgegangen ist», bleibt auch die Wertschätzung.

Meine Damen und Herren, ich bin, wie eingangs gesagt, an der Ehe gescheitert, ich lebe seit langem getrennt und bin seit kurzem geschieden. Aber vielleicht habe ich in den Jahren der Trennung mehr über die Liebe gelernt als in den vielen Jahren der Ehe.

Zum Beispiel kann ich heute Leo Tolstoi nicht mehr zustimmen: «Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie aber ist unglücklich auf ihre Weise.» Mit diesen Worten eröffnet der grosse russische Autor seinen Jahrhundertroman Anna Karenina. Ich stimme ihm beim familiären Unglück zu, das ist so vielfältig wie die Menschen, die es anrichten. Nicht aber bei seinem Glück.

Auch glückliche Familien sind nicht alle gleich. Stellen Sie sich zum Beispiel diese vor: Die Eltern, nicht mehr jung und noch nicht alt, sitzen am Strand bei einem Glas Wein. Den ersten Kuss haben sie schon ewig lange hinter sich, den letzten auch schon eine Weile, auch die Kinder sind längst keine Kinder mehr, aber jetzt rennen sie Hand in Hand in Schuhen und Kleidern in die Wellen, die grün vor ihnen aufsteigen und sich dann in weisser Gischt zerschlagen. Die Eltern hören das Lachen und lassen sich von ihm anstecken. Der Himmel ist von einem durchsichtigen Blau und das, was sie anschauen, braucht keine Worte: Die gemeinsamen Kinder, die beiden wunderbaren jungen Frauen sind das vor Lebenshunger und Übermut strotzende Resultat ihrer Liebe.

Sie existiert, diese Liebe, auch wenn die Ehe zerbrochen ist.

Diese gemeinsamen Tage am Meer sind nicht fiktiv, auch wenn sie heute die Ausnahme sind. Nicht wegen der Eltern, die kein Paar mehr sind. Sondern wegen der Töchter, die keine Kinder mehr sind und eigene Pläne haben. Dennoch gab es in den letzten fünfzehn Jahren seit der Trennung viele ähnliche Momente: Geburtstage, Weihnachtsfeste, Osterbrunches, aber auch Wanderungen oder spontane Kinoabende unter der Woche. Mutter und Vater redeten über Probleme und Erfolge der Kinder, über den eigenen Job, über Gott und die Welt. Es gab keinen Streit über die Wäsche, den Einkauf, Wohnungsputz oder andere Kleinigkeiten. Weil es keine gemeinsame Wohnung und Wäsche mehr gibt. Die Kleinigkeiten sind verschwunden, geblieben ist das grosse Ganze.

Das war nicht immer so. Wenn Menschen sich trennen, ist da erst einmal Schmerz und Angst und Wut. Denn Liebe hinterlässt Spuren auch dann noch, wenn der Mensch, den man einst mit Haut und Herz geliebt hat, längst eine andere Hand hält. Vorab aber steht am Anfang die Trauer. Man trennt sich – das haben wohl die meisten in dieser Kirche irgendeinmal im Leben erfahren – eben nicht nur vom anderen. Man verabschiedet sich auch von einer Version seiner selbst. Von der Version, die glaubte, hoffte, wünschte, dass es die grosse Liebe gibt, und zwar im Singular.

Sich zu trennen ist also schwer. Sich innerlich zu entwirren ist die wahre Kunst. Sie kann nur gelingen, wenn das Ehren bleibt, obwohl das Begehren verschwunden ist. Wenn man, wie es in der Kantate heisst, «Gerechtigkeit als Tugend ehrt», wenn man also den Knoten mit gegenseitiger Wertschätzung löst – dann zerbricht nicht, was man Familie nennt. Dann kann sie gar glücklich werden und Tolstois Diktum Lüge strafen.

Deshalb lohnt es sich, aber das muss ich Ihnen, meine Damen und Herren, wohl nicht sagen. Von A bis Z. Nicht nur das Verlieben lohnt sich, sondern auch das Lieben. Es lohnt sich sogar im Plural.

Denn Liebe ist nie umsonst. Sie formt uns, rüttelt uns durch, macht uns weich und wach. Und wenn wir Glück haben und an ihr wachsen, dann bleibt sie. Vielleicht ist das ihr grösstes Geschenk: Dass sie viele Formen kennt, dass man gehen kann, ohne ganz zu verlieren. Und dass man manchmal erst im Loslassen erkennt, dass die Ehre und Treue, die man sich einst in einer Kirche oder auf dem Standesamt versprochen hat, tatsächlich halten kann, über die Trennung hinaus, «bis dass der Tod euch scheidet».

Es sind dann Ehre und Treue, die über den Akt des Eheversprechens hinausgehen. Es ist die Ehre für die Geschichte, die man gemeinsam geschrieben hat. Und die Treue für die Kinder, die nie Teil eines Vertrags oder Deals waren, sondern Frucht eines echten Gefühls. Es ist die Wertschätzung für die gemeinsamen Erinnerungen und die Verpflichtung, die man dem anderen gegenüber verspürt.

Was also bleibt, ist die Wertschätzung, das Ehren auf Augenhöhe. Das Licht, das immer wieder aufgeht, wenn man ein gerechtes, das heisst ein geklärtes und liebevolles Verhältnis zum anderen, zum Gegenüber pflegt.

Ich danke Ihnen.