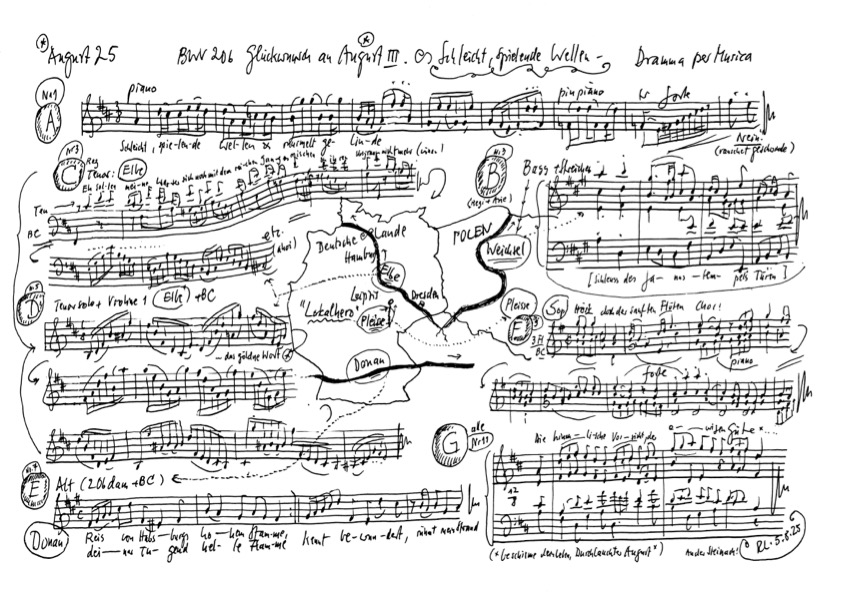

Schleicht, spielende Wellen

BWV 206 // Kantate zum Geburtstag von August III.

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Trompete I–III, Pauken, Traversflöte I–III, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo

In künstlerischen Fragen kannte Bach keine Kompromisse – in weltlichen Dingen musste sich der Karrieremusiker jedoch strecken, um das Wohlwollen einflussreicher Mäzene zu gewinnen. Womöglich gab das im Oktober 1736 zum Namenstag seines Königs dargebotene Dramma per musica BWV 206 sogar den Ausschlag, dass Bach bald darauf den ersehnten Titel eines «Hofcompositeurs» erhielt. Während das als Wettstreit der Flüsse Pleisse, Elbe, Donau und Weichsel angelegte Libretto geschickt das dynastische Allianzsystem rund um das sächsisch-polnische Herrscherpaar entfaltet, zeigt die farbig instrumentierte und luftig-effektvoll komponierte Kantate Bach erstaunlich nahe am modernen galanten Stil.

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Péter Barczi, Judith von der Goltz, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen

Viola

Martina Bischof, Stella Mahrenholz, Matthias Jäggi

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Traversflöte

Tomoko Mukoyama, Sarah van Cornewal, Sara Vicente

Oboe

Clara Hamberger, Katharina Arfken

Fagott

Susann Landert

Trompete

Jaroslav Rouček, Karel Mnuk, Pavel Janeček

Pauken

Inez Ellmann

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Eva Weber-Guskar

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.08.2025

Aufnahmeort

Trogen AR // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J. S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

7. Oktober 1736

Textgrundlage

Unbekannter Dichter

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Pleisse — Sopran

Donau — Alt

Elbe — Tenor

Weichsel — Bass

1. Chor

Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde!

nein, rauschet geschwinde,

dass Ufer und Klippe zum öftern erklingt!

Die Freude, die unsere Fluten erreget,

die jegliche Welle zum Rauschen beweget,

durchreißet die Dämme,

worein sie Verwundrung und Schüchternheit zwingt.

1. Chor

Dankbarkeit ist eines der wichtigsten religiösen Resonanzphänomene – der Eingangschor setzt mit dem Bibelwort aus Psalm 103,2 «Lobe den Herrn, meine Seele» gleich zu Beginn die durchgängige Thematik für diese späte Ratswechselkantate Bachs aus dem Jahr 1748. In das locker geformte dreichörige Konzertieren des Orchesters fügen sich die Singstimmen mit weiträumigen Koloraturen ein, die wie die aufsteigenden Flammen eines Dankopfers wirken. Bach nimmt sich in diesem Satz viel Zeit, um die Materialschichten und Fugenthemen im Sinne eines unaufhörlichen Lobes immer wieder neu zu kombinieren.

2. Rezitativ — Bass

Weichsel

O glückliche Veränderung!

Mein Fluß, der neulich dem Cocytus gliche,

Weil er von toten Leichen

und ganz zerstückten Körpern langsam schliche,

wird nun nicht dem Alpheus weichen,

der das gesegnete Arkadien benetzte.

Des Rostes mürber Zahn

frißt die verworfnen Waffen an,

die jüngst des Himmels harter Schluß

auf meiner Völker Nacken wetzte.

Wer bringt mir aber dieses Glücke?

August,

der Untertanen Lust,

der Schutzgott seiner Lande,

vor dessen Zepter ich mich bücke,

und dessen Huld vor mich alleine wacht,

bringt dieses Werk zum Stande.

Drum singt ein jeder, der mein Wasser trinkt:

2.–3. Rezitativ und Arie, Bass (Weichsel)

Die durch die polnischen Residenzstädte Krakau und Warschau fliessende Weichsel erinnert an die Opfer des vergangenen Bürgerkrieges. Statt dergestalt dem von Wehklagen erfüllten «Cocytus» als Trauerfluss der antiken Unterwelt zu gleichen, will sie unter Augustus’ Schutz dem in Arkadien entspringenden «Alpheus» nahekommen. Weitere Antikenbezüge evoziert die Arie, wenn sie mit herrschaftlichen Streicherklängen zum «Schliessen des Janustempels» aufruft, wobei das Libretto die Namensgleichheit von römischem Kaiser und wettinischem König nutzt. Das komplementäre «Öffnen der Herzen» führt dann in den Bereich christlicher Metaphorik.

3. Arie — Bass

Weichsel

Schleuß des Janustempels Türen,

unsre Herzen öffnen wir.

Nächst den dir getanen Schwüren

treibt allein, Herr, deine Güte

unser reuiges Gemüte

zum Gehorsam gegen dir.

4. Rezitativ; Arioso — Tenor

Elbe

So recht! beglückter Weichselstrom!

Dein Schluß ist lobenswert,

wenn deine Treue nur mit meinen Wünschen stimmt,

an meine Liebe denkt

und nicht etwann mir gar den König nimmt.

Geborgt ist nicht geschenkt:

Du hast den gütigsten August von mir begehrt,

deß holde Mienen

das Bild des großen Vaters weisen,

den hab ich dir geliehn,

verehren und bewundern sollst du ihn,

nicht gar aus meinem Schoß und Armen reißen.

Dies schwöre ich,

o Herr! bei deines Vaters Asche,

bei deinen Siegs- und Ehrenbühnen.

Eh sollen meine Wasser sich

noch mit dem reichen Ganges mischen

und ihren Ursprung nicht mehr wissen!

Eh soll der Malabar

an meinen Ufern fischen,

eh ich will ganz und gar dich,

teuerster Augustus, missen!

4.–5. Rezitativ und Arie, Tenor (Elbe)

Die durch das sächsische Dresden strömende Elbe reklamiert ihr älteres Recht an der Gnade des Monarchen und seines 1733 verstorbenen Vaters, weshalb sie Ersteren ungern gen Polen ziehen lässt («geborgt ist nicht geschenkt»). Hinter gestelzten Worten tönen Konflikte zwischen angestammten und neuerworbenen Territorien an. Die von einer Violinkaskade überzuckerte Arie zelebriert dann in schmeichelhaftestem Ton das «göldne Wort August».

5. Arie — Tenor

Elbe

Jede Woge meiner Wellen

ruft das göldne Wort August!

Seht, Tritonen, muntre Söhne,

wie von nie gespürter Lust

meines Reiches Fluten schwellen,

wenn in dem Zurückeprallen

dieses Namens süße Töne

hundertfältig widerschallen.

6. Rezitativ — Alt

Donau

Ich nehm zugleich an deiner Freude teil,

betagter Vater vieler Flüsse!

Denn wiße,

daß ich ein großes Recht auch mit an deinem Helden habe.

Zwar blick ich nicht dein Heil,

so dir dein Salomo gebiert,

mit scheelen Augen an,

weil Karlens Hand,

des Himmels seltne Gabe,

bei uns den Reichsstab führt.

Wem aber ist wohl unbekannt,

wie noch die Wurzel jener Lust,

die deinem gütigsten Trajan

von dem Genuss der holden Josephine

allein bewußt,

an meinen Ufern grüne?

6.–7. Rezitativ und Arie, Alt (Donau)

Dies ruft die ehrwürdige Donau auf den Plan. Sie prunkt mit dem imperialen Wien Karls VI., was auf die habsburgische Verwandtschaft König Augusts verweist, der 1719 die Kaisernichte Maria Josepha heiratete. Dass der mässig begabte Sachsenprinz als weiser Salomo und eroberungsgestählter Trajan angesprochen wird, trägt selbst für barocke Obrigkeitslyrik dick auf. Die mit dem Themenkopf von «Freilich trotzt Augustus Name» der Kantate BWV 215 verwandte Altarie rühmt zu den Klängen zweier Oboen d’amore die Königin als tugendhaftes «Reis von Habsburgs hohem Stamme».

7. Arie — Alt

Donau

Reis von Habsburgs hohem Stamme,

deiner Tugend helle Flamme

kennt, bewundert, rühmt mein Strand.

Du stammst von den Lorbeerzweigen,

drum muss deiner Ehe Band

auch den fruchtbarn Lorbeern gleichen.

8. Rezitativ — Sopran

Pleisse

Verzeiht,

bemooste Häupter starker Ströme,

wenn eine Nymphe euren Streit

und euer Reden störet.

Der Streit ist ganz gerecht;

die Sache groß und kostbar, die ihn nähret.

Mir ist ja wohl Lust

annoch bewusst,

und meiner Nymphen frohes Scherzen,

so wir bei unsers Siegeshelden Ankunft spürten,

der da verdient,

daß alle Untertanen ihre Herzen,

denn Hekatomben sind zu schlecht,

ihm her zu einem Opfer führten.

Doch hört, was sich mein Mund erkühnt,

euch vorzusagen:

Du, dessen Flut der Inn und Lech vermehren,

du sollt mit uns dies Königspaar verehren,

doch uns dasselbe gänzlich überlassen.

Ihr beiden andern sollt euch brüderlich vertragen,

und, müßt ihr diese doppelte Regierungssonne

auf eine Zeit, doch wechselsweis, entbehren,

Euch in Geduld und Hoffnung fassen.

8.–9. Rezitativ und Arie, Sopran (Pleisse)

Zwar gibt das Leipziger Flüsschen Pleisse gerne zu, dass es sich als örtliche Nymphe mit solch «starken Strömen» nicht messen kann. Dennoch bringt es seine Untertanenliebe in den Diskurs ein und ermahnt die Parteien, den wechselnden Besitz der «Regierungssonne» geduldig hinzunehmen. Die mit drei Traversflöten apart instrumentierte Arie spielt mit der Aura bodenständiger Schlichtheit und verinnerlichter Harmonie.

9. Arie — Sopran

Pleisse

Hört doch! der sanften Flöten Chor

erfreut die Brust, ergötzt das Ohr.

Der unzertrennten Eintracht Stärke

macht diese nette Harmonie

und tut noch größre Wunderwerke,

dies merkt, und stimmt doch auch wie sie.

10. Rezitativ — Sopran, Alt, Tenor, Bass

Weichsel

Ich muss, ich will gehorsam sein.

Elbe

Mir geht die Trennung bitter ein,

doch meines Königs Wink gebietet meinen Willen.

Donau

Und ich bin fertig, euren Wunsch,

So viel mir möglich, zu erfüllen.

Pleisse

So krönt die Eintracht euren Schluß. Doch schaut,

Wie kommt’s, daß man an eueren Gestaden

so viel Altäre heute baut?

Was soll das Tanzen der Najaden?

Ach! irr ich nicht,

so sieht man heut das längst gewünschte Licht

in frohem Glanze glühen,

das unsre Lust,

den gütigsten August,

der Welt und uns geliehen.

Ei! nun wohlan!

da uns Gelegenheit und Zeit

die Hände beut,

So stimmt mit mir noch einmal an:

10. Rezitativ (Tutti)

Nun versprechen die auswärtigen Flüsse hochherzigen Verzicht und dauernde Eintracht, wobei Textvarianten sowohl eine autoritative («meines Königs Wink») wie eine solidarische («deines Ufers Wohl») Motivation zulassen. In das kernige Pathos der streicherbegleiteten Pleisse mischen sich elegische Abschiedstöne.

11. Chor

Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte

beschirme dein Leben, Durchlauchter August!

So viel sich nur Tropfen in heutigen Stunden

in unsern bemoosten Kanälen befunden,

umfange beständig dein hohes Gemüte

Vergnügen und Lust!

11. Chor

Der hymnische Schlusschor greift im 12∕8-Duktus den Kantatenbeginn auf. Auch textlich stellt mehr eine demütige «precatio pro rege» als eine laute Lobpreisung dar. Der vom tröpfelnden Eifer «bemooster Kanäle» redende Mittelteil kontrastiert musikalisch effektvoll, wirkt in seiner ungelenken Treuherzigkeit jedoch beinahe putzig.

Eva Weber-Guskar

Was für ein prächtiges Geburtstagslied, was für ein Lob- und Preislied, das wir heute hören dürfen! Vier Flüsse gratulieren dem Jubilar, ihrem Kurfürsten. Erst freuen sie sich gemeinsam, dann streiten sie miteinander, und schliesslich finden sie versöhnt wieder zusammen. Der Anfangschor drückt die Freude der Flüsse darüber aus, willige Untertanen, ja Beschützte des Regenten zu sein. Es ist eine Freude in mehreren Stufen: «Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde! Nein, rauschet geschwinde, dass Ufer und Klippe zum öftern erklingt! Die Freude, die unsere Fluten erreget, Die jegliche Welle zum Rauschen beweget, Durchreißet die Dämme […].»

Selten übernehmen Flüsse Rollen in einem Gesangswerk (wahrscheinlich in keiner anderen Kantate überhaupt). Ebenfalls selten, wenn überhaupt, werden Flüsse in der Kunst derart explizit als empfindungsfähige Wesen gezeichnet. Doch grundsätzlich ist der Fluss ein bekanntes Motiv in der Geistesgeschichte. Zu einer europäischen, philosophischen Quelle dieses Motivs zurückzugehen heisst, zu den Vorsokratikern zu gehen.

ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ

(potamoîsi toîsin autoîsin embainoûsin hétera kaì hétera hýdata epirréi).[1]

Auch wer, wie ich (!), kein Altgriechisch versteht, hört in diesen Worten vielleicht etwas: etwas zischen, plätschern, etwas in Wellen Bewegtes, etwas, das aus Veränderung und Wiederholung besteht.

ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ

(potamoîsi toîsin autoîsin embainoûsin hétera kaì hétera hýdata epirréi).

Das ist eines der berühmten Fluss-Fragmente des Philosophen Heraklit, der um 500 v. Chr. lebte. Auf Deutsch kennt man meist nur verkürzt den Satz: «Wir steigen niemals in denselben Fluss». Das griechische Original lässt erkennen, dass Heraklit beim Schreiben auch Rhythmus und Lautmalerei wichtig waren, die bei der groben Paraphrase verloren gehen.

Vom Rhythmus und den Tönen der heutigen Kantate haben Sie schon in der Werkeinführung gehört. Ich möchte diese weltliche Kantate, in der Flüsse singen, zum Anlass nehmen, zu Ihnen über Flüsse und Menschen zu sprechen. Was haben beide gemeinsam? Oder anders: Was kann uns das Bild des Flusses über uns selbst lehren?

Als Erstes denkt man vielleicht daran, dass der Fluss für den Strom des Lebens steht; für Lebensenergie, die in uns fliesst; oder für das unbedingte Streben in allem Lebendigen, das der Philosoph Baruch de Spinoza in der Frühen Neuzeit zum Beispiel conatus genannt hat. Im Kontrast dazu mögen viele heute, in unserer vom Klimawandel geprägten Zeit, an die ganz plötzlich über die Ufer tretenden Flüsse denken, die zu reissenden Strömen werden; und so Zerstörung und Tod mit sich bringen.

Doch in dem Bild des Flusses steckt noch mehr als die Assoziation von Leben und Tod. Warum genau hat Heraklit vom Fluss gesprochen? Und wo gelangt man hin, wenn man mit Heraklit über ihn hinausdenkt? Mir scheint, das Bild ist ein guter Ausgangspunkt, um über menschliche Zeitlichkeit nachzudenken.

«Wir steigen niemals in denselben Fluss» klingt zunächst einfach wie eine Ergänzung zu einem anderen Fragment von Heraklit: πάντα ῥεῖ (pantha rhei), alles fliesst. Dann würde nur behauptet, dass es in der Welt keine Beständigkeit gibt, sondern sich alles immer in Veränderung befindet. Doch das Original, welches ich Ihnen vorhin auf Griechisch vorgelesen habe, lautet wörtlich übersetzt anders, nämlich: «Um jene, die in Flüsse steigen, die dieselben bleiben, fliesst anderes und anderes Wasser».

Nach dieser Formulierung kann man durchaus zweimal in denselben Fluss steigen. Nur das Wasser, das in ihm fliesst, ist immer ein anderes. Das ist das Verständnis von Einheit und Veränderung, das Heraklit im ganzen Kosmos walten sah: Jede Einheit, alles Sein, ist nicht nur trotz Veränderung möglich, sondern Einheiten bestehen kraft Veränderungen. Genau dafür ist der Fluss ein besonders sprechendes Bild. Ein Fluss besteht aus Wasser, das in Bewegung ist. An keiner einzelnen Stelle bleibt sich der Fluss gleich, sondern nur als Ganzes. Er besteht aus Tropfen, die beständig ihren Ort wechseln. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Wasserfall besucht, etwa die Giessbachfälle. Die durfte ich kürzlich das erste Mal bewundern. Dort, an der Stelle, wo man hinter den Wasserfall treten kann, ist es besonders augenfällig: Wenn Sie den Kopf gerade halten, fällt das Wasser als gesamter Fluss vor Ihnen herab. Wenn Sie sich aber von dem spritzenden Wasser einen grossen Tropfen mit den Augen heraussuchen und ihn verfolgen, indem sie den Kopf von oben nach unten bewegen, dann sehen sie einen der unzähligen Teile in Bewegung, die den Fluss als Ganzen ausmachen.

Heraklits Fragment ist im Original so raffiniert formuliert, dass es sich auch noch auf eine zweite Weise übersetzen lässt, nämlich auf folgende: «Um jene, die in Flüsse steigen und dieselben bleiben, fliesst anderes und anderes Wasser». «Dieselben bleiben» kann sich also nicht nur auf die Flüsse, sondern auch auf die Wesen beziehen, die in die Flüsse steigen – also auf uns Menschen. Deshalb lässt sich das auch so interpretieren, dass das, was für die Flüsse gilt, auch für die Menschen gilt. Hier: Die unmittelbare Verbindung von Veränderung und Einheit. Doch wie liesse sich das genauer verstehen?

Zunächst könnte man es biologisch verstehen. Nur kraft eines ständigen Metabolismus, der Substanzen umwandelt, nämlich Stärke in Energie, und nur kraft des Blutflusses kann ein Organismus als Ganzer bestehen bleiben. Das gilt allerdings nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere; für Mäuse, Eichhörnchen oder Elefanten, um nur drei zu nennen. (Genau genommen müsste man von menschlichen und nicht-menschlichen Tieren sprechen, aber der Einfachheit halber bleibe ich bei der alltäglichen Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren.)

Menschen zeichnet gegenüber Tieren unter anderem aus, dass sie sich in besonderem Masse über die Gegenwart hinaus auf die anderen beiden Zeitdimensionen beziehen können: auf die Vergangenheit und die Zukunft. Das Eichhörnchen merkt sich zwar vage, wo es im Herbst die Nüsse versteckt hat – aber das geht kaum länger als ein Jahr zurück. Elefanten können eine ganze Weile um verstorbene Familienmitglieder trauern und Primaten können wohl Stunden bis zu Tagen vorausplanen. Unsere zeitliche Erstreckung übertrifft aber das alles.

Unser Vergangenheitsbezug reicht bis in die Kindheit. Ja, er kann sogar darüber hinaus reichen – und damit meine ich keinen Bereich platonischer Seelen vor der Geburt. Unser Vergangenheitsbezug ist nämlich mehr als Erinnerung. Meine Grossmutter und ihr Leben gehören zum Beispiel für mich zu dieser Dimension von Vergangenheitsbezug.

Meine Grossmutter wuchs an der Altmühl auf, einem kleinen Fluss in Süddeutschland, und sie liebte es, im Sommer darin zu baden. Ihr Vater war Pfarrer und nahm sie als Kind oft auf die Gänge zum Konfirmandenunterricht in den umliegenden Dörfern mit, wobei er ihr buchstäblich von Gott und der Welt erzählte. Als ich Kind war, erzählte meine Grossmutter mir von all dem, gab mir Bücher zu lesen – und besprach freundlich, zugleich nicht unkritisch, den Versuch eines Gottesbeweises, der mir mit neun Jahren in den Sinn gekommen war, den ich auf einen Zettel geschrieben und ihr gezeigt hatte. Es blieb mein einziger Versuch. Als Studienfach wählte ich nicht Theologie, sondern Philosophie. Und doch stehe ich ein wenig in der Tradition meiner Grossmutter und meines Urgrossvaters. Ich verstehe mich aus einer Vergangenheit heraus, die weiter reicht als meine Kindheit. Ich tue vieles, was ich tue, nicht zuletzt auch aus Bewunderung für und Liebe zu meiner Grossmutter, die schon lange gestorben ist; sie, die im Zweiten Weltkrieg am Stadtrand von Leipzig wohnte und zu Fuss durch die zerbombte Stadt lief, bis zur Thomaskirche, um dort Kantaten von Bach zu hören.

Unser Zukunftsbezug wiederum manifestiert sich in Wünschen, Plänen und Erwartungen; auch in Gefühlen, wie Hoffnung oder Furcht. Vor allem aber: Unser Zukunftsbezug reicht bis zu unserem Tod voraus. Anders als Tiere wissen wir, ab einem gewissen Alter, dass wir sterben werden.

Wenn nun diese bewusste Erstreckung über die Zeit menschliche Existenz ausmacht, inwiefern kann sich darin Heraklits Idee der immer in Veränderung begriffenen Einheit finden lassen? Dafür brauchen wir uns nur klarzumachen, dass wir unseren Blick in Vergangenheit und Zukunft nicht von einem festen Ort aus einnehmen. Vielmehr verändert sich unsere Position im Laufe unseres Lebens beständig. Mindestens mit jeder Lebensphase. In der Jugend haben wir grosse Vorstellungen davon, was wir einmal werden wollen, und denken wenig zurück. Als Erwachsene sorgen wir im glücklichen Fall für andauernde Stabilität, die auf Erreichtem aufbaut und zugleich vorsorgt. Im Alter konzentrieren wir uns vielleicht darauf, was von dem gesammelten Erfahrungsschatz an die nachkommende Generation weiterzugeben sein könnte, blicken also mehr zurück, und wenn wir nach vorne blicken, dann nicht selten schon über das eigene Leben hinaus. In allen Lebensphasen beziehen wir uns offensichtlich aus der Gegenwart heraus immer auf verschiedene Weisen auf Vergangenheit und Zukunft. In ständiger Veränderung.

Was aber heisst es, nicht nur überhaupt ein menschliches Leben zu führen, zu dem diese bestimmte Zeitlichkeit gehört, sondern was heisst es, in dieser Hinsicht ein gutes Leben zu führen? Mit dieser Frage gehe ich über Heraklit hinaus in den Bereich der Ethik. Wie beschrieben, gibt es je nach Lebensphase verschiedene Schwerpunkte, die sich allein schon daher ergeben, auf wie viel Vergangenheit man zurückblicken kann oder nicht, da unterscheiden sich Kinder und Greise sehr. Doch in jedem Alter können wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mehr oder weniger in den Vordergrund rücken. Welche Praxis wäre in dieser Hinsicht ratsam, um unser Leben gelingen zu lassen?

Recht verbreitet ist die Idee, dass man sich vor allem auf die Gegenwart konzentrieren sollte. Cárpe díem, liest man schon bei Horaz, «Versenke dich ins Jetzt», hört man in Meditationsseminaren. Doch zum einen ist es im Detail schwierig zu sagen, was das genau heissen soll. Wie lange dauert die Gegenwart, wenn sie mehr als der Umschlag von einem Moment in den nächsten sein soll? Zum anderen hiesse es, das eben als spezifisch menschlich Hervorgehobene zu vernachlässigen: die Fähigkeit, sich weit über die Zeit erstreckt zu begreifen. Deshalb ist es zwar sicher gut, gewisse Augenblicke intensiv zu erleben, und in Meditationen geht es auch noch um ganz anderes als um ein Versenken ins Jetzt. Aber als allgemeinere Haltung scheint es vor allem ratsam, ein ausgeglichenes Verhältnis anzustreben. «Ausgeglichen» bedeutet in diesem Fall, dass man Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem jeweils genau so viel Aufmerksamkeit widmet, wie es den Bezug auf die je anderen Dimensionen nicht beeinträchtigt.

Mit der Vergangenheit so umzugehen, dass man sich damit weder die Gegenwart noch die Zukunft versperrt, heisst vor allem, sich nicht durch extremes Bedauern, Bereuen, Schuldempfinden oder ein Trauma in der Vergangenheit festhalten zu lassen. All diese Einstellungen oder Zustände können darin hindern, sich in der Gegenwart lebendig zu erfahren und sich mit Plänen in die Zukunft zu entwerfen. Wer sich erfahrenes Leid immer wieder vor Augen führt, wird blind für Möglichkeiten von Verzeihen, Versöhnen und Neu-Beginn. Sich stolz auf einem einmal erlangten Erfolg auszuruhen, schränkt die Perspektive für Neues ebenfalls ein.

Sich in ausgeglichener Weise auf die Gegenwart zu beziehen heisst, das Gegenwärtige, das einem widerfährt, als etwas zu erfahren, das einem als diese spezifische Person, die man vorher war und später sein wird, widerfährt. Dafür kann helfen, das Ereignis in eine Geschichte einzufügen, die man sich über sein Leben erzählen kann oder könnte. In dieser Geschichte bekommen Erfahrungen und Ereignisse einen Wert, der sich unter anderem durch den Platz in dieser Geschichte ergibt. Ein verpasster Zug etwa wird zunächst einfach ein Ärgernis sein – wenn man im nachfolgenden Zug aber eine Begegnung hat, die zu einer beruflichen oder privaten Beziehung führt oder auch nur zum Erlebnis eines besonders schönen Sonnenuntergangs durch das Fenster, dann wird das Ereignis zum Teil einer Geschichte und erhält im Nachhinein einen positiven Wert (natürlich geht das – leider – auch mit negativen Werten).

Um den Potenzialen, die man hat, gerecht zu werden, sollte man schliesslich die Zukunft nicht nur als ein hereinbrechendes Schicksal begreifen, sondern ebenso als Möglichkeiten für Handlungen, die man selbst initiiert. Diese Offenheit für die Zukunft sollte freilich dadurch begrenzt werden, dass man vergangene Erfahrungen weiter berücksichtigt, um etwa aus Fehlern zu lernen.

Mit so einem ausgeglichenen Verhältnis zu den drei Zeitdimensionen, das jede zur Geltung kommen lässt, kann eine erfüllte Gegenwart gelingen. Eine Gegenwart, die sich abhebt von dem, was war, und dem, was sein wird, und die dennoch ohne beides nicht sein könnte. Eine Gegenwart, so können wir mit dem heutigen Kantaten-Text sagen, in der es noch von der Vergangenheit murmelt und in der man mit Zukunftsplänen spielt.

Lassen Sie uns nun weiter dem Gespräch zwischen den Flüssen lauschen und erleben, wohin die Musik unsere Gedanken dabei trägt. Vielleicht erfahren Sie sich dabei auch ein wenig als die Einheit, die immer in Veränderung ist, von der Heraklit in seinen Fluss-Fragmenten gesprochen hat.

[1] Heraklit, Fragment B12. Zur hier aufgenommenen Deutung siehe: Graham, Daniel W., „Heraclitus“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/heraclitus/; Kahn, Charles H., 1979, The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge: Cambridge University Press.