Was willst du dich betrüben

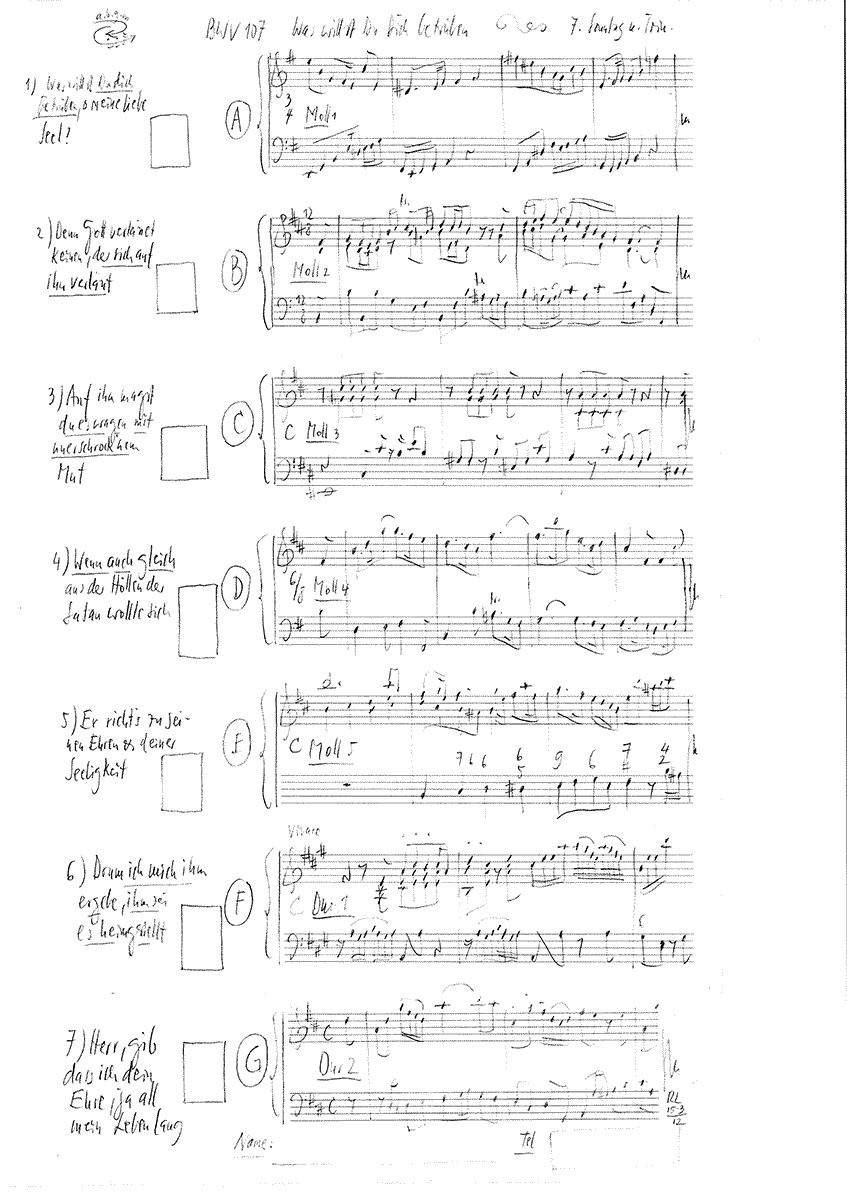

BWV 107 // zum 7. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Traverso I+II, Oboe d‘amore I+II, Zink (Corno), Streicher und Continuo

Die zum 7. Sonntag nach Trinitatis 1724 komponierte Kantate «Was willst du dich betrüben» beruht in allen Sätzen auf dem gleichnamigen Lied von Johann Heermann. Damit war der Komponist in besonderer Weise gefordert: Da er weder auf sprachrhythmische Abwechslung setzen konnte noch in Gestalt moderner Rezitative und Arien der neutral-verbindlichen Welt des Chorals eine Ebene der subjektiven Gefühlsdeutung gegenüberstand, musste er die notwendige Differenzierung allein durch musikalische Mittel leisten. Wie die Kantate zeigt, hat Bach diese Aufgabe mit sicherer und sogar hörbar leichter Hand gelöst.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger, Olivia Fündeling

Alt/Altus

Jan Börner, Francisca Näf, Damaris Nussbaumer, Simon Savoy

Tenor

Raphael Höhn, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Oliver Rudin, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen, Monika Baer, Christine Baumann, Eveleen Olsen, Ildiko Sajgo

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein, Claire Pottinger

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Katharina Arfken, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein, Renate Sudhaus

Zink

Frithjof Smith

Orgel

Norbert Zeilberger

Cembalo

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Ernst Poeppel

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

16.03.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Johann Heermann (1585-1647)

Erste Aufführung

7. Sonntag nach Trinitatis,

23. Juli 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der Eingangschor hebt statt der vom Choraltext beschriebenen Befreiung aus Not das Moment der «Betrübnis» hervor. Daher beginnt der im elegischen h-Moll stehende Satz ohne jede Continuostütze mit einer zaghaften Aufwärtsbewegung der Flöte und Oboe d’amore I, die in weiteren Stimmen aufgegriffen wird und ein seufzerreiches Linienspiel mit intensiven Terz- und Sextführungen der Holzbläser freisetzt. Dass Bach diese lastende Eröffnung mit einer hoch liegenden Figur der ersten Violine überwölbt, verleiht dem Stückbeginn einen berührenden Zauber und wirkt wie die in höchster Bedrängnis ausgestreckte helfende Hand «Immanuels» – «Gott mit uns»! Derart vorbereitet, kann sich der Chor auf einen weitgehend schlichten Liedvortrag beschränken, der vom Orchester umhüllt und getragen wird.

Dass Bach dem folgenden Bassrezitativ durch die begleitenden Oboen d’amore eine mensurierte Form verleiht und die Schlusszeile «wie Gott wird retten dich» in ein Arioso a tempo übergeht, versöhnt die Zeilenform des Chorals mit der einem Rezitativ angemessenen Textaneignung. Die vier Arien sind äusserst abwechslungsreich gestaltet, wobei der dem Choraltext geschuldete Verzicht auf die Da-capo-Form flüssige Übergänge gestattete. Prägend sind dabei neben einem klugen Tonartenplan vor allem Bachs effiziente Continuoformeln, die jeden einzelnen Satz mit einer charakteristischen Bewegungsenergie aufladen. Die Bassarie kommt im vollen Streichersatz und mit siegesgewissen Koloraturen als aufgeräumte Heldenpartie in A-Dur daher, während die nur vom Generalbass begleitete Tenorarie mit ihren gegenläufigen Linien die Auseinandersetzung mit Satan und Hölle zum Thema hat. Das energisch aufspringende e-Moll-Bassmotiv beschreibt dabei weniger die Bedrohung durch den Widersacher, sondern die kämpferische Entschlossenheit, im Vertrauen auf die himmlische Zusage ans Werk zu gehen. Zwei Oboen d’amore und ein federnder Generalbass verleihen der Sopranarie in h-Moll einen vom Schlüsselwort «Seligkeit» inspirierten pastoralen Charakter. Dass der Mensch sich so oder so in Gottes Ratschluss zu fügen habe, machen der ernstere B-Teil der Arie und das wörtliche Choralzitat «Was Gott will, das geschicht!» jedoch unmissverständlich deutlich. Von allem Widerstreben und Sorgen befreit, vermag daher der Tenor in seiner zweiten Arie (D-Dur) beinahe zu schweben. Zwei Traversflöten und eine mit Dämpfer spielende Violine im Unisono sowie der gezupfte Continuo stellen dafür eine aparte Begleitung bereit.

Die abschliessende Choralstrophe erhält durch den eigenständigen Orchestersatz im 6/8-Takt eine zugleich ernste wie beschwingte Einkleidung, wie sie einem Gebet um die Kraft zum ausdauernden Gotteslob zukommt. Bachs hymnischer Chorsatz bläst alle Trübsal förmlich hinweg!

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

In dieser Choralkantate sind alle Strophen eines Liedes von Johann Heermann unverändert übernommen worden. Das Lied ist in der Notzeit des dreissigjährigen Krieges entstanden. In der Kantate antwortet es auf das Sonntagsevangelium von der Speisung der Viertausend (Markus 8), als die Jünger die bange Frage stellten: «Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste?». Dieser Bericht wurde damals so ausgelegt, dass es gelte, den Sinn Christi zu lernen, nämlich Gottes Willen ernst zu nehmen und in Nöten ihm zu vertrauen.

1. Choral

Was willst du dich betrüben,

o meine liebe Seel?

Ergib dich, den zu lieben,

der heisst Immanuel!

Vertraue ihm allein,

er wird gut alles machen

und fördern deine Sachen,

wie dirs wird selig sein!

1. Choral

Am Anfang steht die Ermahnung zum Vertrauen auf Gott, «der heisst Immanuel», d.h. «mit uns ist Gott». Bach steht ein farbiges Orchester zur Verfügung, ein reich besetzter Bläsersatz, wobei die zwei Querflöten, die offenkundig erst nach Abschluss der Komposition eingefügt wurden, zum ersten Mal in Leipzig mit einer anspruchsvollen Aufgabe versehen werden. Das Orchester bekommt in diesem Eröffnungssatz einen eigenen, jedoch stark von der Melodik des Liedes geprägten Part. Das in unserer Aufführung durch einen Zink ersetzte Horn jedoch unterstützt durchgehend die Choralmelodie, die – teilweise verziert – vom Sopran vorgetragen wird. Die übrigen Chorstimmen stützen die abschnittweise präsentierte Choralmelodie.

2. Rezitativ (Bass)

Denn Gott verlässet keinen,

der sich auf ihn verlässt,

er bleibt getreu den Seinen,

die ihm vertrauen fest.

Lässt sichs an wunderlich,

so lass dir doch nicht grauen!

Mit Freuden wirst du schauen,

wie Gott wird retten dich.

2. Rezitativ

Für das angesprochene Gottvertrauen gibt es gute Gründe, denn Gott hält denen die Treue, die sich auf ihn verlassen. Bach stellt sich die Aufgabe, die zweite Choralstrophe mit ihrem typischen Gleichmass der Zeilen in ein freies, ungebundenes Rezitativ mit ariosem Schluss zu übersetzen. Zwei Oboen d’amore unterstützen die Bass-Stimme dabei.

3. Arie (Bass)

Auf ihn magst du es wagen

mit unerschrocknem Mut,

du wirst mit ihm erjagen,

was dir ist nütz und gut.

Was Gott beschlossen hat,

das kann niemand hindern

aus allen Menschenkindern,

es geht nach seinem Rat.

3. Arie

Es folgen nun vier Arien in abwechselnden Stimmlagen. Die erste Arie für Bass und Streicher erinnert daran, dass es Mut braucht, sich in Gottes Willen zu schicken und darauf zu vertrauen, dass «nach seinem Rat» geht. Bach bezeichnet den Satz mit «Vivace», der «unerschrockene Mut» erfordert eine energische Musik mit einer markanten Continuofigur.

4. Arie (Tenor)

Wenn auch gleich aus der Höllen

der Satan wollte sich

dir selbst entgegenstellen

und toben wider dich,

so muss er doch mit Spott

von seinen Ränken lassen,

damit er dich will fassen;

denn dein Werk fördert Gott.

4. Arie

Sogar teuflische Mächte sind gegen Gottes Walten machtlos – dies die Botschaft der Tenor-Arie. Im zweistimmigen Satz von Singstimme und Continuo ringen sozusagen der Satan und der Gläubige miteinander. Gut fassbar wird dies bereits beim Einsatz der Stimmen, wo sich dem von unten aufschnellenden Satansgriff des Continuo die Singstimme in einer ebenso entschiedenen Gegenbewegung von oben nach unten entgegenstellt.

5. Arie (Sopran)

Er richts zu seinen Ehren

und deiner Seligkeit;

solls sein, kein Mensch kanns wehren,

und wärs ihm doch so leid.

Wills denn Gott haben nicht,

so kanns Niemand forttreiben,

es muss zurükkebleiben,

was Gott will, das geschicht.

5. Arie

Der Satz «Was Gott will, das geschicht» wird entfaltet: Der Mensch kann sich weder gegen Gottes Willen wehren, noch etwas erzwingen, was Gott nicht will. Die Sopranarie erinnert sich der Melodie des Chorals und geht zuletzt bei den entscheidenden Worte «Was Gott will» ganz zum Choral über. Die beiden Oboen d’amore begleiten diese Arie; im Sinne der klanglichen Abwechslung setzt Bach sein Instrumentarium sehr gezielt ein.

6. Arie (Tenor)

Drum ich mich ihm ergebe,

ihm sei es heimgestellt;

nach nichts ich sonst mehr strebe,

denn nur was ihm gefällt.

Drauf wart ich und bin still,

sein Will der ist der beste,

das glaub ich steif und feste,

Gott mach es, wie er will!

6. Arie

Hier kommt die Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten. Es gilt, sich in Gottes Willen zu ergeben, denn «sein Will, der ist der beste». Der Tenor, im Bund mit den beiden Querflöten und den mit Dämpfern spielenden ersten Geigen, singt in D-dur von freudiger Gottergebenheit. Die Arie weist zahlreiche auffällige Wortdeutungen auf («wart», «still», «strebe» etc.)

7. Choral

Herr, gib, dass ich dein Ehre

ja all mein Leben lang

von Herzengrund vermehre,

dir sage Lob und Dank!

O Vater, Sohn und Geist,

der du aus lauter Gnaden

abwendest Not und Schaden,

sei immerdar gepreist!

7. Choral

Mit Danksagung und trinitarischem Lobpreis schliesst der Choral die Kantate ab. Der reiche Orchestersatz, in den die Choralzeilen eingebettet sind, spricht in einem wiegenden Rhythmus von glücklicher Zuversicht.

Ernst Pöppel

«Gegenwart: Eine zeitliche Bühne für kognitive Prozesse im allgemeinen und für Gedicht-Verse und musikalische Motive im besonderen»

Bei der Analyse dessen, was man als Gegenwart, als Jetzt, als Moment, als den Augenblick bezeichnet, gibt es zwei sich ausschliessende Grundpositionen. Eine lässt sich durch ein Zitat aus «Sein und Zeit» von Martin Heidegger kennzeichnen: «Jedes Jetzt ist auch schon ein Soeben bzw. Sofort». Hier wird Gegenwart als ein ausdehnungsloser, ein zeitloser Schnitt verstanden, der Vergangenes von Zukünftigem trennt. Eine andere Position geht auf Augustinus zurück, der im Elften Buch seiner «Bekenntnisse» geschrieben hat: «Soviel ist aber nun klar und deutlich: Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ‹ist›, und nicht eigentlich lässt sich sagen: Zeiten ‹sind› drei: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; vielmehr sollte man, genau genommen, etwa sagen: Zeiten ‹sind› drei: eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwärtigem, eine Gegenwart von Künftigem». («Quod autem nunc liquet et claret, nec futura «sunt» nec praeterita, nec proprie dicitur: tempora «sunt» tria, praeteritum, praesens et futurum, sed fortasse proprie diceretur: tempora «sunt» tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris.»)

Gegenwart so verstanden muss durch ein zeitliches Intervall gekennzeichnet sein, kann also keine zeitlose Grenze sein. Geht man von einem biologischen Rahmen aus, dann orientiert man sich an der Konzeption des Augustinus, und dann stellt sich die Frage, ob man dieses Intervall, die Gegenwart also, auch objektiv bestimmen kann. Ich bin der Meinung, dass dies tatsächlich möglich ist. Hierzu fasse ich einige Beobachtungen zusammen, die auf empirischer Basis eine pragmatische Definition von Gegenwart erlauben. Hierbei wird gleichzeitig deutlich, dass Gegenwart als zeitliche Bühne eine notwendige Bedingung unseres Erlebens ist. Und es zeigt sich, dass die Dauer unserer Gegenwart etwa drei Sekunden beträgt. Vor der Schilderung der einzelnen experimentellen Befunde und empirischen Beobachtungen möchte ich eine Bemerkung des spanischen Philosophen José Ortega y Gasset zitieren: «Es war mir nicht wenig überraschend, dass nur ganze drei Sekunden nötig waren, um die mitfahrenden acht oder neun Damen ästhetisch einzuordnen und ein Urteil über sie parat zu haben.»

Grundthese der folgenden Überlegungen ist: Elementare Ereignisse werden nicht für sich allein stehend erlebt oder wahrgenommen, sondern sie werden aufeinander bezogen, so dass aufeinanderfolgende Ereignisse oder Gedanken jeweils eine Wahrnehmungsgestalt, also eine Einheit, bilden. Dieses Bezugnehmen zwischen dem Aufeinanderfolgenden ist deshalb möglich, weil das Gehirn einen zeitlichen Integrationsmechanismus bereitstellt, der automatisch für einige Sekunden alles, was geschieht, zu einer Einheit zusammenfasst. Dieser Integrationsmechanismus zeigt sich in der gesamten Vielfalt unseres Erlebens.

Die Grenzen des Integrationsmechanismus’ unseres Gehirns

Hier ist ein sehr einfaches Beispiel für dieses Bilden von Einheiten aus sukzessiven Elementen in der Wahrnehmung, das jeder nachvollziehen kann, der ein Metronom hat, um das Tempo beim Musizieren zu kontrollieren: Lässt man das Metronom im Sekundentakt schlagen, so kann nahezu jeder eine subjektive Akzentuierung vornehmen; obwohl alle Metronom-Schläge objektiv gleich laut sind, können wir jedem zweiten Metronom-Schlag einen subjektiven Akzent geben, so dass wir den Eindruck haben, er sei etwas lauter als der dazwischen liegende Schlag. Es ist für viele auch möglich, drei aufeinanderfolgende Schläge zu einer Gestalt zusammen zu schliessen, indem wir jedem dritten Schlag ein stärkeres subjektives Gewicht geben und man einen Walzertakt in die Schlagfolge hineinhört. Versuchen wir nun aber, vier oder gar fünf aufeinanderfolgende Schläge zu einer gehörten Gestalt, in eine Einheit also, zusammenzufassen, so fällt dies äusserst schwer, und für die meisten ist es unmöglich. Dieser Versuch zeigt, dass die Integration aufeinanderfolgender Ereignisse zu Einheiten eine zeitliche Grenze hat, die bei wenigen Sekunden liegt. Nur wenn aufeinanderfolgende Ereignisse in einen zeitlichen Rahmen fallen, kann eine Beziehung zwischen ihnen hergestellt werden, und dies macht es möglich, eines der Ereignisse subjektiv hervorzuheben. Der Metronom-Versuch kann noch in einer anderen Weise durchgeführt werden, indem man nämlich den zeitlichen Abstand aufeinander folgender Schläge verändert. Wenn der Abstand nicht eine, sondern zwei Sekunden beträgt, können fast alle noch einen subjektiven Akzent setzen; wenn aber der Abstand fünf Sekunden beträgt, dann kann niemand eine subjektive Akzentuierung vornehmen. Die einzelnen akustischen Reize liegen dann zeitlich zu weit auseinander, um zusammen gebunden zu werden, und um damit eine Zeitgestalt zu schaffen. Der Integrationsmechanismus unseres Gehirns ist auf Zeitintervalle von etwa zwei bis drei Sekunden begrenzt, und er kann willentlich nicht ausgedehnt werden, auch wenn wir uns noch so abmühen, eine unmittelbar empfundene Beziehung zwischen einzelnen Elementen zu erzeugen. Es ist von Natur aus so eingerichtet, dass wir anstrengungslos Einheiten bilden können, doch dies nur im begrenzten zeitlichen Rahmen.

Der Metronom-Versuch ist nur ein Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, für die Bedeutung eines einheitsstiftenden Programms unseres Gehirns. Eine grosse Zahl von Experimenten über die unterschiedlichsten Bereiche unseres Erlebens zeigen, dass etwa drei Sekunden die Grenze sind, über die hinaus wir Information nicht mehr zu Wahrnehmungsgestalten zusammenbinden können. Ein ganz anderer experimenteller Ansatz bestätigt ebenfalls diesen auf wenige Sekunden begrenzten Integrationsprozess, wenn man nämlich vorgegebene Zeitstrecken in ihrer Dauer reproduzieren soll. Ein typischer Befund ist, dass eine Versuchsperson einen Reiz nur bis zu etwa drei Sekunden recht genau reproduzieren kann, und dass längere Zeitstrecken zu ungenauen Wiederholungen führen. Dieser Befund kann so gedeutet werden, dass ein Reiz nur innerhalb einer bestimmten Zeitstrecke als Ganzes überblickt werden kann, und dann auch als Ganzes wiederholt werden kann. Wenn diese Zeitstrecke überschritten ist, dann findet gleichsam eine Stauchung der vorgegebenen Zeit im Gehirn statt, und es kommt zu einer kürzeren Reproduktion der Reizdauer; die Reproduktionen von länger dauernden Reizen sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sich die Versuchsperson nicht mehr so sicher über ihre Schätzung ist, was sich in einer grösseren Variationsbreite der Antworten zeigt.

Antizipation von Reizen

Einen Einblick in die Steuerung von Bewegungen und ihre Einbettung in ein Zeitfenster von etwa drei Sekunden bekommt man durch Experimente, in denen die Synchronisation von Sinnesreizen mit Bewegungen überprüft wird. Ein solches Experiment sieht so aus: Eine Versuchsperson erhält den Auftrag, eine Serie von regelmässig auftretenden akustischen Reizen mit Fingerklopfen zu synchronisieren; immer wenn ein Ton zu hören ist, muss man auf einen Knopf drücken. In diesem Experiment zeigt sich, dass bei kurzen Intervallen die Reize antizipiert werden können; bevor der Reiz erscheint, erfolgt bereits eine Reaktion. Offenbar kann das Gehirn vorwegnehmen, wann der Ton zu hören sein wird, und die erforderliche Bewegung wird in Gang gesetzt. Verlängert man nun den Reizabstand, ist die Versuchsperson jenseits einer Grenze von etwa drei Sekunden nicht mehr in der Lage, den Reiz durch eine Bewegung zu antizipieren. Die Synchronisation erfolgt bei dem langen Reizabstand üblicherweise durch eine Reaktion auf den Reiz und nicht durch eine Antizipation. Wenn man dennoch versucht, den Reiz zeitlich durch eine Bewegung des Fingers vorwegzunehmen, dann macht man grosse Fehler. Dieses Ergebnis zeigt, dass eine Antizipation von Reizen, die Vorausplanung willentlich kontrollierter Bewegungen, nur für wenige Sekunden möglich ist.

Eine solche Situation, nämlich die regelmässige Abfolge von Tönen mit Fingerklopfen zu synchronisieren, kommt nun im Alltag nicht besonders häufig vor, aber das Ergebnis erlaubt eine Übertragung in andere Bereiche, in denen wir auf die Antizipation eines gleich eintretenden Ereignisses angewiesen sind. Wenn wir eine belebte Strasse entlanggehen, versuchen wir, mit anderen Fussgängern nicht zu kollidieren, und hierbei antizipieren wir, wo der andere gleich sein wird; manchmal funktioniert dies nicht, und dann erlebt man die missglückten Versuche, sich aus dem Weg zu gehen, indem jeder den Weg des anderen einzuschlagen versucht, und beide hin und her taumeln. Beim Autofahren sind wir ebenfalls auf die Antizipation angewiesen. Für jedes Zeitfenster von wenigen Sekunden wird berechnet, wo ich gleich sein werde, um mögliche Kollisionen mit anderen zu vermeiden. Ein anschauliches Beispiel für den zeitlichen Rahmen von Antizipationen liefert auch der Sport; wenn ein Fussballspieler die Flanke eines Mitspielers zu einem Torschuss nutzen will, muss er an einer vorbestimmten Stelle Fuss und Ball synchronisieren; er muss antizipieren, wann genau der Ball wo sein wird, um das Bewegungsprogramm zum Torschuss vorher in Gang zu setzen. Wenn mit einem Kopfball ein Tor erzielt werden soll, dann muss der Spieler antizipieren, wann er springen muss, damit das Zeitintervall getroffen werden kann, innerhalb dessen Ball und Kopf in einer optimalen Position zueinander stehen, um dem Torwart der gegnerischen Mannschaft keine Chance zu lassen. Diese Antizipation ist aber auf etwa drei Sekunden beschränkt; in diesem Zeitfenster berechnet das Gehirn des Spielers, wann er angesichts der Flugbahn des Balls springen muss, um erfolgreich zu sein.

Die «äh’s» und «hm’s» der Sprache

Für die Wirksamkeit der zeitlichen Segmentierung und Rhythmisierung des mentalen Geschehens im Bereich von etwa drei Sekunden gibt es noch zahlreiche weitere Belege. Beispielsweise findet beim Sprechen eine zeitliche Gliederung statt, und diese ist unabhängig von der Sprache. Das kann man besonders gut beobachten, wenn man eine Sprache nicht versteht. Wenn ich in einem Land auf Reisen bin, dessen Sprache ich nicht verstehe, dann höre ich anderen zu, ohne zu verstehen, was sie sagen, und ich achte darauf, wie die Sprache rhythmisch strukturiert ist; mit der Stoppuhr messe ich dann, welche Dauer die einzelnen Aussageeinheiten haben, und ich stelle fest, dass sie in den zeitlichen Rahmen von etwa drei Sekunden hineinpassen. Wenn Kinder sprechen, dann ist ihre Sprechgeschwindigkeit geringer, die zeitliche Segmentierung bleibt aber die gleiche. In manchen Sprachen, wie dem Spanischen oder Italienischen, wird manchmal sehr schnell gesprochen, die zeitliche Grundstruktur ist aber dieselbe. Gelegentlich werden aufeinanderfolgende Zeitsegmente durch paralinguistische Vokalisation überbrückt; dann sind die «äh’s» und «hm’s» der Sprache, in denen offenbar die nächste Aussageeinheit von etwa drei Sekunden vorprogrammiert wird; eigentlich sind dies die kreativen Momente des Sprechens, und wenn jemand häufig eine solche paralinguistische Vokalisation hören lässt, dann macht er damit deutlich, dass er tatsächlich darüber nachdenkt, was er zu sagen hat, und dass es nicht einfach aus ihm herausredet.

Es sind also das Sprechen, das Bewegen, das Wiederholen und Vergleichen, oder das Vorwegnehmen, welche die Gegenwartsbühne nutzen, und es ist auch das Entscheiden. Wie lange dauert es denn, um jeweils eine Entscheidung zu treffen? Wenn man den typischen Fernsehzuschauer in seinem Entscheidungsverhalten untersucht, dann stellt man fest, dass beim Durchschalten durch die vielen Kanäle (beim «Zapping») in einem Zeitfenster bis zu drei Sekunden entschieden wird, ob man auf dem Kanal bleibt oder nicht. Ähnliches gilt für Leser einer Zeitschrift; beim Durchblättern wird auf der Gegenwartsbühne entschieden, ob man auf einer Seite bleibt oder nicht. Offenbar ist unser Gehirn in der Lage, in kürzester Zeit zu bewerten, ob etwas interessant ist oder nicht. Was im Fernsehen gezeigt wird, oder was in einer Zeitschrift abgedruckt wird, muss in einen Rahmen persönlicher Erwartungen hineinpassen. Dieser Rahmen gibt Bedingungen vor, sodass sehr schnell, innerhalb weniger Sekunden, entschieden wird, ob die Aufmerksamkeit gebunden wird.

Das Erleben zeitlicher Kontinuität

Wie kommt es nun, dass wir trotz der zeitlichen Segmentierung ein kontinuierliches Erleben haben? Wie ist es möglich, dass das eintritt, was Robert Musil in seinem Roman «Der Mann ohne Eigenschaften» wie folgt beschreibt: «Der Zug der Zeit ist ein Zug, der seine Schienen vor sich her rollt, der Fluss der Zeit ist ein Fluss, der seine Ufer mitführt. Der Mitreisende bewegt sich zwischen festen Wänden auf festem Boden, aber Boden und Wände werden von den Bewegungen der Reisenden unmerklich auf das Lebhafteste mitbewegt»? Hier wird ein weiterer Mechanismus unseres Gehirns wirksam, nämlich jener der semantischen Vernetzung. Was jeweils ins Bewusstsein gelangt, ist nicht unabhängig von den vorhergegangenen Inhalten des Bewusstseins; aufeinanderfolgende Segmente von subjektiven Gegenwarten enthalten voneinander abhängige Inhalte des Bewusstseins. Was ich jetzt denke, wird entscheidend dadurch mitbestimmt, was ich gerade gedacht habe. Das Erleben einer zeitlichen Kontinuität wird bestimmt durch die Verknüpfung aufeinanderfolgender Inhalte. Der subjektive Eindruck einer zeitlichen Kontinuität ist also eine Illusion. Die Basis unseres Erlebens ist zeitlich zerstückelt; nur weil über die zeitlichen Grenzen der Gegenwartsbühne hinaus die Bedeutung des Bedachten, des Gesehenen oder Gehörten, des Erinnerten oder des Gefühlten gleich bleibt, kommt es zum Eindruck einer kontinuierlichen Zeit.

Dass hier in eine aktive Leistung des Gehirns vorliegt, zeigt sich, wenn man Patienten mit bestimmten Denkstörungen untersucht. Manche schizophrene Patienten sind nicht in der Lage, aufeinanderfolgende Bewusstseinsinhalte so miteinander in Beziehung zu setzen, dass die Bedeutung der einzelnen Bewusstseinsinhalte eine sinnvolle Gedankenkette ergibt. Für solche Patienten gehen die Kontinuität des Erlebens und der subjektive Eindruck eines zeitlichen Stroms verloren. Die inhaltliche Verknüpfung des jeweils einzeln auf der Gegenwartsbühne Repräsentierten wird neuronal vermutlich durch die relativ langen Zeitkonstanten jener Module bewirkt, die für die Bewertung von Information zuständig sind. Aufgrund der engen Vermaschung aller neuronalen Vorgänge im Gehirn können Denk- und Wahrnehmungsvorgänge nicht unabhängig von emotionalen Bewertungen ablaufen. Was jeweils in einem zwei bis drei Sekunden dauernden Zeitfenster repräsentiert ist, hat also immer auch ein emotionales Etikett (wobei dieses nicht explizit sein muss). Auch wenn sich in der Wahrnehmungswelt neue Konstellationen von Reizen ergeben, oder wenn Denkprozesse abgehoben vom Realitätsbezug zwischen verschiedenen Trajektorien hin und her zu springen versuchen, so erzwingen die längerfristig wirkenden Bewertungen eine Kontinuität der Hirntätigkeit im Hinblick auf Informationsverarbeitung. Dass diese Kontinuität gestört werden kann, sieht man ausser bei der formalen Denkstörung mancher Schizophrener bei Patienten mit Alzheimerscher Erkrankung oder manchmal im alkoholisierten Zustand, wenn die inhaltliche Verbindung von Bewusstseinsakten zusammenbricht, und häufig nicht begründbare Gedankensprünge oder eine absolute geistige Leere auftreten. Dass es zu derartigen pathologischen Veränderungen kommen kann, zeigt, dass im Normalzustand ein neuronaler Prozess für die semantische Verbindung jener mentalen Inhalte sorgt, die auf der Gegenwartsbühne repräsentiert sind.

Gewappnet gegen den steten Wechsel

Bei jedem biologischen Phänomen kann man sich fragen, welchen Sinn es eigentlich hat. Welchen Zweck erfüllt demnach eine Gegenwartsbühne von etwa drei Sekunden Dauer? Oder gibt es vielleicht sogar mehr als einen Zweck? Im evolutionären Prozess muss es wohl ein Zweck gewesen sein, damit durch spezifische Selektion eine automatische zeitliche Integration entstehen konnte. Dies schliesst nicht aus, dass dann, wenn eine solche zeitliche Integration einmal besteht, diese in anderer Weise genutzt wird. Meine Vermutung ist, dass das Gehirn eine derartige Integration benötigt, um die Identität von Bewusstseinsinhalten für einige Zeit sicherzustellen. Das Geschehen um uns und die neuronalen Prozesse in uns sind einem steten Wechsel unterworfen. In Zeitschritten von Millisekunden ändert sich die Welt um uns und die Welt in uns. Wenn es nicht einen Mechanismus des Bewahrens gäbe, dann wären wir diesen dauernden Änderungen ausgeliefert. Eine automatische Integration von neuronalen Aktivitäten zu Einheiten enthebt das Gehirn von diesem steten Wechsel. Mit einer Integration über die Zeit hinweg tritt das Gehirn in seiner Informationsverarbeitung aus dem Fluss der Zeit heraus. Es werden Kategorien der Wahrnehmung und Inhalte des Denkens gebildet, die sich zwar auf die Welt um uns und auf die Welt in uns beziehen, die aber nicht ein getreues Abbild dieser Geschehnisse sind. Dieses Abstandnehmen oder diese Abstraktion sollte aber aus praktischen Gründen zeitlich begrenzt sein; wenn das Gehirn gleichsam für immer Abstand nähme, dann wäre man mit der Welt überhaupt nicht mehr verbunden, (was in Ausnahmesituationen auch geschehen kann). Aus diesem Grunde haben sich für Gehirne, (also nicht nur für das menschliche Gehirn) Gegenwartsbühnen von endlicher Dauer entwickelt, auf denen für eine begrenzte Zeit etwas in seiner Identität bestimmt wird, aber eben nur für diese begrenzte Zeit. Nach Ablauf des Integrationsintervalls wird aus dem Gehirn heraus gefragt, ob es nicht etwas Neues gibt, auf das die Aufmerksamkeit gerichtet werden sollte. Es wird also überprüft, ob alles beim Alten bleiben kann, oder ob sich etwas Wesentliches verändert hat, sodass ein Bewusstseinsinhalt mit neuer Identität geschaffen werden muss.

Tempokontrolle in der Musik

Welche Bedeutung hat diese zeitliche Bühne der Gegenwart für die Künste, insbesondere für die Musik und die Dichtkunst? Richard Wagner hat einmal gesagt, ein Musikstück sei nur dann verstanden, wenn das richtige Tempo gefunden worden ist, da bei einem falschen Tempo musikalische Motive verzerrt erlebt werden oder nicht mehr erkennbar sind. Die Kontrolle des Tempos bei der Musik kann sich nicht aus Traditionen oder gar dem Musikstück selbst ergeben, sondern unterliegt neuronalen Mechanismen und zwar insbesondere jenen, die Bewegungsabläufe steuern. Es ist keineswegs selbstverständlich, durch ein Musikstück hindurch ein einmal begonnenes Tempo aufrechterhalten erhalten zu können, wie es auch nicht selbstverständlich ist, halbe, Viertel- oder Achtelnoten spielen zu können. Derartige Tempokontrollen oder die ganzzahlig definierten Zeiteinteilungen der Notenlängen erfordern spezifische Programme des Gehirns.

Ein Grundphänomen in der Musik ist die Tatsache, dass musikalische Motive häufig eingebunden sind in ein Zeitintervall von nur wenigen Sekunden. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass diese Zeit auf etwa drei Sekunden beschränkt ist. Offenbar haben Musiker und Komponisten ein implizites Wissen über neuronale Prinzipien, dass unser Gehirn nämlich eine zeitliche Arbeitsplattform bereitstellt, auf der einzelne Bewusstseinsinhalte als einheitliche Gestalt zusammengefasst werden. In der Tradition der Wiener Klassik, von Joseph Haydn bis zu Gustav Mahler, finden sich häufig musikalische Motive, die auf dieses Zeitintervall beschränkt sind. Da ich musikalischer Laie bin, habe ich bei Künstlern nachgefragt, ob diese Beobachtung eine Illusion des Hörens ist, oder ob ihr ein Wahrheitsgehalt zukommt. Wie nicht anders zu erwarten, löste allein die Anfrage bei manchen Kunstkennern eine misstrauische Reaktion aus. Es war aber dann beruhigend, zumindest von manchen Künstlern bestätigt zu bekommen, dass die Beobachtung einer zeitlichen Segmentierung in Intervalle von etwa drei Sekunden Dauer der musikalischen Expression gerecht werde. Gegen die zeitliche Beschränkung eines musikalischen Motivs auf etwa drei Sekunden spricht das bekannte Tristan-Motiv von Richard Wagner, das in der Tat sehr viel länger dauert; doch könnte es nicht sein, dass es seine Wirkung gerade dadurch erhält, dass in aufeinander folgenden Zeitfenstern musikalische Elemente miteinander verbunden und gleichzeitig kontrastiert werden, sodass als die Komplementarität von Bindung und Gegensatz genutzt wird?

Schaffung tonaler Flächen

Die vom Gehirn vorgegebene Zeitstruktur führt zu weiteren Überlegungen, die sich auf das Empfinden von Bewegung in der Musik beziehen. Wenn innerhalb eines Intervalls von etwa drei Sekunden nur ein einziges Klangereignis zu hören ist, dann kann sich kein Gefühl musikalischer Bewegung einstellen. Dem Künstler wird hiermit die Möglichkeit eröffnet, bewegende (im doppelten Sinn) und bewegungslose Musik zu komponieren. Durch das Halten eines Tones über drei Sekunden hinweg werden tonale Flächen geschaffen, die als bewegungslos erlebt werden, und die durch kurzfristige Klangereignisse unterbrochen werden können, die ihrerseits dann als ein Bruch erlebt werden, wie es bei manchen Stücken von Luigi Nono der Fall ist. Das Gefühl von Bewegung oder Stillstand ist nur möglich, weil dahinter ein neuronaler Mechanismus steht, der die beiden Wahrnehmungsphänomene erzeugen kann.

Diese neuronalen Prozesse sind auch grundlegend für das ästhetische Bewerten; was als ästhetisch befriedigend erlebt wird, kann nicht als unabhängig von zugrunde liegenden Hirnmechanismen auch nur erörtert werden. Einer dieser Mechanismen in der Musik ist die zeitliche Segmentierung, ein weiterer die Fähigkeit des Gehirns, ein gewähltes Tempo einzuhalten und ganzzahlige Unterteilungen von Notendauern vorzunehmen. Damit gibt das Gehirn dem künstlerischen Ausdruck einen Rahmen vor. Ich behaupte nun keinesfalls, dass dies ein starrer Rahmen oder gar eine Schablone sein muss. Ich glaube aber, dass unser ästhetisches Empfinden in biologisch vorgegebenen Bedingungen verankert ist, wobei die zeitliche Grundstruktur erkennbar ist, jedoch nicht sklavisch eingehalten werden muss. Es muss sogar zu Symmetriebrüchen kommen, wobei sich der Künstler von den vorgegebenen zeitlichen Strukturen entfernt, sie aber immer noch erahnen lässt. Das Rubato, das Schwanken des Tempos, wie wir es von Frédéric Chopin kennen, ist ein Beispiel hierfür: Man spielt gleichsam mit der Zeit, lässt aber das Grundmuster noch erkennen.

Für den experimentellen Forscher ist es wichtig zu beobachten, dass der musikalische Ausdruck trotz aller Variationen geradezu zwanghaft von Mechanismen des Gehirns kontrolliert wird. Es ist einem Musiker unmöglich, so zu spielen, dass die Notendauer nicht in ganzzahligen Verhältnissen zueinander steht; automatisch wird an der zeitlichen Grundstruktur festgehalten. Erst der Einsatz des Computers ermöglicht völlig neue Formen der Musik, bei denen neue Tonalitäten und zufällige Zeitdauern angeboten werden können. Wie aber wird solche Musik gehört? Trotz aller Veränderungen in der Zeitstruktur solcher Musik wird im Hörer zeitliche Ordnung geschaffen; die Zufälligkeiten werden geglättet und die Absicht einer Zufallskomposition scheitert; wir haben kein Organ für den Zufall und ist ein Musikstück im mathematischen Sinne zufällig strukturiert, nimmt unser Gehirn eine Reduktion der Komplexität vor und erfindet Strukturen, auch wenn diese nicht vorliegen. In die zufälligen Gebilde von Wolken oder die zufällige Anordnung der Sterne lege ich auch Strukturen hinein, indem ich Gesichter oder Tiere sehe, oder indem ich Sternbilder erfinde.

Lässt sich der Rahmen für ästhetische Bewertungen ändern, oder sind wir uns selbst ausgeliefert? Können wir uns beliebig weit von den biologischen Grundlagen das Ästhetischen entfernen, oder können wir sogar völlig neue Prinzipien des Ästhetischen entwickeln, die nichts mehr mit unserer ursprünglichen Sinnlichkeit zu tun haben? Ich bin sicher, dass man andere Ästhetiken entwickeln kann, und vielleicht gibt es sie sogar. Doch der Biologie ferne Ästhetiken hätten eine andere Wirkung; sie würden den Rezipienten nicht in seinem unmittelbaren und unreflektierten Erleben erreichen, sondern einen rationalen Rahmen des Bewertens ansprechen. Ich will nun nicht behaupten, dass wir völlig starr sind in unseren ästhetischen Kriterien, und ich glaube schon, dass neue Aspekte in das Bewertungsrepertoire aufgenommen werden, und dann Grundlage einer neuen Ästhetik werden können. Dies braucht aber Zeit und ist nur über Prägungslernen erreichbar. Dennoch, bestimmte Grundstrukturen der neuronalen Informationsverarbeitung sind derart konservativ, dass sie auch im Hinblick auf das Ästhetische nicht abgeschüttelt werden können.

Drei Sekunden in der Dichtung

In der Dichtkunst finden wir ebenfalls einen unmittelbaren Bezug zur zeitlichen Segmentierung der Informationsverarbeitung im Gehirn. Ich habe mit dem amerikanischen Dichter Fred Turner viele Gedichte untersucht und wir haben festgestellt, dass universell über alle Sprachen hinweg die gleiche Zeitsegmentierung gilt. Bei längeren Verszeilen macht der Sprecher automatisch eine Zäsur, wie es beispielsweise für den Hexameter gilt. Der Leser sei gebeten, sich folgende Gedichtzeilen laut vorzulesen, wobei er feststellen wird, dass jede Verszeile, in normalem Tempo gesprochen, etwa drei Sekunden dauern wird.

«Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!

Ich will mich zum deutschen Professor begeben.

Der weiss das Leben zusammenzusetzen,

Und er macht ein verständlich System daraus;

Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen

Stopft er die Lücken des Weltenbaus.»

Wenn man diese Zeilen von Heinrich Heine rezitiert, wird man die zeitliche Struktur bestätigt finden. Die formale Struktur des Gedichtes bestätigt also die These. Wenn der Leser dem Autor nicht geneigt ist, dann mag er den Inhalt des Gedichtes als einen Kommentar zu diesen Ausführungen ansehen. Die Tatsache, dass wir in der Dichtkunst ein Phänomen wieder finden, das sich aus Integrationsmechanismen des Gehirns ableitet, spricht für die Stabilität des neuronalen Geschehens. Wenn unabhängig von der jeweiligen Sprache Dichter stets den gleichen Segmentierungsprozess im Gedicht benutzen, bedeutet dies, dass unterschiedliche kulturelle Traditionen oder verschiedene syntaktische Regeln einer Sprache einen Grundmechanismus des Gehirns nicht antasten, der für zeitliche Strukturierung verantwortlich ist.

Es sei ein zweites Beispiel gegeben, das hier noch aus einem weiteren Grund zitiert wird, nämlich nicht nur wie etwas zeitlich in jeder Verszeile zum Ausdruck gebracht wird, sondern was gesagt wird. In der Szene im Faust, die der Verwandlung des Pudels in Mephistopheles vorausgeht, beschreibt Goethe den Versuch, den Beginn des Johannes-Evangeliums zu übersetzen.

«Geschrieben steht: ‹Im Anfang war das Wort!›

Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,

Ich muss es anders übersetzen,

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.

Bedenke wohl die erste Zeile,

Dass deine Feder sich nicht übereile!

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,

Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!»

Wenn man diese Zeilen laut liest, dann wird man feststellen, dass jeder Vers etwa drei Sekunden dauert; dies ist im übrigen kein fixer Zeitwert, wie er als eine physikalische Konstante gelten würde, sondern ein ungefährer operativer Bereich, wie man ihn als einen biologischen Mechanismus erwartet. Dieser kurze Text von Goethe macht aber inhaltlich noch etwas anderes deutlich, das ein Kernthema der Neurowissenschaften ist, dass wir nämlich zwischen zwei Bewusstseins-Zuständen zu unterscheiden haben. Das «Wort» bezieht sich auf das explizite Wissen; es kennzeichnet die Reflexion über einen Sachverhalt und kann lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn etwas hin und her überlegt wird. Die «Tat» bezieht sich auf das eher kurzfristige Handlungswissen, das implizites Wissen repräsentiert, und oft auf Intuitionen beruht. Diese im Englischen als «tacit knowledge» bezeichnete Wissensform ist aber keineswegs irrational, sondern beruht auf langfristiger Erfahrung, ist emotional verankert, und hat beim Handeln auch eine stärkere Vertrauensbasis. Man glaubt seinen intuitiven Entscheidungen mehr als jenen, die nur auf einer rationalen Grundlage getroffen wurden.

Literatur

• Ernst Pöppel, Der Rahmen. Ein Blick des Gehirns auf unser Ich, Hanser-Verlag, München 2006; Taschenbuchausgabe bei Deutscher Taschenbuch Verlag dtv, Frankfurt 2010.