Christum wir sollen loben schon

BWV 121 // zum 2. Weihnachtstag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Zink, Posaune I-III, Oboe d’amore, Streicher und Basso Continuo

Die Kantate «Christum wir sollen loben schon» entstand zum 2. Weihnachtstag 1724. Ihr feierlich-ernster Ton sowie ihre ungewöhnliche Besetzung machen deutlich, wie sensibel Bach sich innerhalb seines Jahrgangskonzeptes auf den Charakter des jeweiligen Liedes einliess.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Seitter, Gunta Smirnova, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Maria Weber

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Liliana Lafranchi, Alexandra Rawohl, Damaris Rickhaus

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Raphael Höhn, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Manuel Walser, Tobias Wicky, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Christine Baumann, Elisabeth Kohler, Christoph Rudolf, Ildiko Sajgo

Viola

Matthias Jäggi, Sarah Krone

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Posaune

Ulrich Eichenberger, Christian Brühwiler, Wolfgang Schmid

Zink

Frithjof Smith

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Jörg Andreas Bötticher

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Dieter Hattrup

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.12.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Martin Luther, 1524

Textdichter Nr. 2-5

Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters

Erste Aufführung

2. Weihnachtstag,

26. Dezember 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Sowohl die Anlage des Eingangschores als fugierte Choralmotette über einem die Harmonie belebenden laufenden Bass wie die Verdopplung der Singstimmen mit Posaunen und Zink beziehen sich auf die gregorianische Herkunft des Liedes, das eine von Martin Luther vorgenommene Verdeutschung des Hymnus «A solis ortus cardine» darstellt. Bach hat diese Sonderbesetzung immer wieder gezielt für altehrwürdige und kirchentonale Lieder verwendet – etwas, das wir als deutende Semantik auch von Georg Philipp Telemann kennen («Sehet an die Exempel der Alten» TWV 1:1259). Aus diesem Verzicht auf das gewohnte konzertante Orchesterkleid zugunsten des kernigen Klangs der technisch sehr anspruchsvollen Stadtpfeifermusik erwächst dem Satz eine archaische Kraft, die hinter dem kleinen Krippenkind den ewigen Weltenherrscher Christus hervortreten lässt. Die kontrapunktische «Tour de force» dieser 112 Takte zeigt, dass Bach sich bereits lange vor den Stile-antico-Experimenten der 1730er Jahre mit dem alten Motettenstil auseinandersetzte, wobei die ebenfalls mitlaufenden Streicher und Holzbläser dem wuchtigen Chorgesang eine Prise moderner Geschmeidigkeit verleihen. Das in aufwendigem Figurenwerk unter einem ausgehaltenen Sopranton auslaufende Satzende wurde sicher bereits in Bachs Zeit als «offener» Halbschluss wahrgenommen, der zwingend eine Fortsetzung erwarten liess.

Wie in manchen Werken seines Dresdener Komponistenkollegen Zelenka forciert auch Bach an dieser Stelle einen maximalen Bruch – auf die dunkle Pracht der Choralmotette folgt in der Tenorarie die elegante Klangwelt der Oboe mit ihrem keck synkopierten Eröffnungsmotiv. Dabei baut Bach die von oben abspringende Themengestalt zunächst scheinbar gegen den Wortlaut («O du von Gott erhöhte Kreatur»), während der Mittelteil zu den Worten «Wie gross ist doch der Schöpfer aller Dinge» den Motivkopf in einen Aufwärtssprung umdeutet. Dass es sich bei der Oboe um ein D’amore-Instrument handelt, betont emblematisch die wärmende Liebe Gottes.

Das Altrezitativ reitet dann eine in dieser Heftigkeit überraschende Attacke gegen den vorwitzigen menschlichen Verstand, die im Umkehrschluss zeigt, wie schwer es im Zeitalter der beginnenden Aufklärung gefallen sein mochte, manch ehrwürdiges Dogma auch der lutherischen Orthodoxie wie etwa die Jungfrauengeburt noch glaubhaft zu vertreten. An Bachs Kunst hat es dabei nicht gelegen – er fängt vielmehr das Wunder der unbefleckten Empfängnis und das Unverdiente der damit verbundenen Liebestat in einer spektakulären harmonischen Wendung ein, die auf engstem Raum von Cis- nach C-Dur führt.

Darauf folgt eine anspringende Bassarie mit energisch ineinandergeschobenen Streichertiraden, die mit ihren tanzmässigen Echoeffekten etwas Bärbeissig-Dörfliches hat. Es sind offenbar Frauen aus dem Volk, die sich in Gestalt von Maria und Elisabeth da begegnen, und das freudenvolle Springen des ungeborenen Johannis im Mutterleib kann sicher für die Verheissung des neuen Lebens insgesamt stehen, die auch ein Bach als Vater und Christ gut gekannt haben dürfte. Der elegischere Mittelteil spricht dann vom haltgebenden «Glaubensarm», in dem die Basler Theologin Helene Werthemann mit guten Gründen die wärmende Mutter Maria selbst vermutete. Die ganze Arie verkörpert eine ansteckende Sehnsucht nach Klarheit und Einfachheit, die für die Attraktivität der pastoralen Weihnachtsszenerie auch vor Jahrhunderten schon mitverantwortlich gewesen sein dürfte.

Das Sopranrezitativ reiht entsprechend Betrachtungen über die Bedeutung der Krippe für das glaubende Herz eines jeden Christenmenschen aneinander, wobei die in Jesus sichtbar gewordene Demut und «Knechtsgestalt» Gottes anrührend nachgezeichnet wird. Und erneut wird dann ein «Lob- und Danklied» vorbereitet, das mit der Rückkehr zur modalen Klangwelt des «lutherisierten» Hymnus im Schlusschoral die Kantate in einer alle Zeiten und Stile überwölbenden Feierlichkeit beschliesst.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

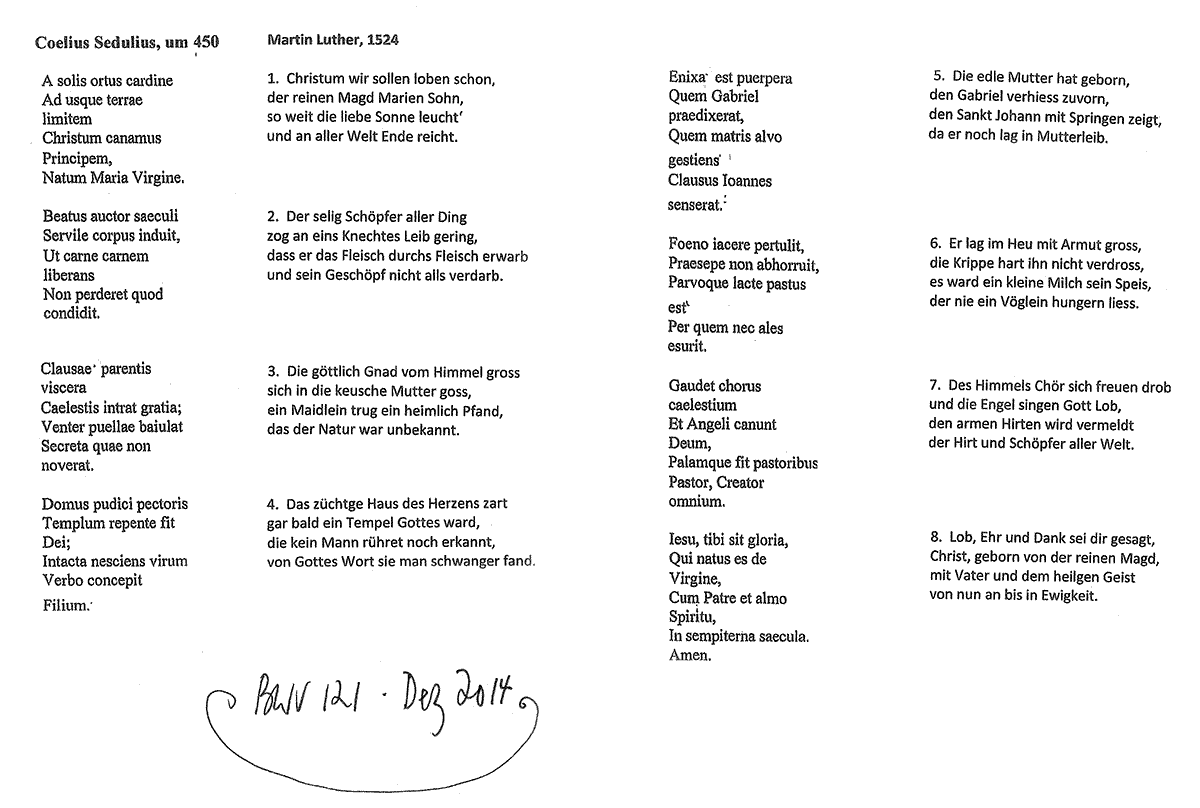

Der Kantate liegt Martin Luthers Weihnachtslied «Christum wir sollen loben schon (= schön)» zugrunde, eine Verdeutschung des lateinischen Hymnus über das Leben Christi «A solis ortus cardine» von Coelius Sedulius (um 450). Ein unbekannter Dichter schuf daraus eine Choralkantate, indem er die Anfangs- und die Schlussstrophe wörtlich übernahm und den Inhalt der Zwischenstrophen in Arien und Rezitative umdichtete.

1. Chor

Christum wir sollen loben schon,

der reinen Magd Marien Sohn,

so weit die liebe Sonne leucht‘

und an aller Welt Ende reicht.

1. Chor

Die erste Strophe des Liedes ruft zu «schönem» Lob des Christus auf, a solis ortus cardine adusque terrae limitem (vom Angelpunkt des Sonnenaufgangs bis an den Rand der Erde). Dass sowohl Luthers Lied als auch der gregorianische Hymnus sprachlich und melodisch hörbar «alt» waren, scheint Bach zu einer motettischen Chorfuge ohne eigenständige Instrumentalstimmen und mit breit gedehnter Melodie im Sopran inspiriert zu haben. Diese archaische Satzform erhält durch die verdoppelnden Zink- und Posaunenpartien einen bewusst altertümlichen und fast priesterlichen Klang. Eine emsig durchlaufende Continuopartie sorgt dennoch für eine energische Beweglichkeit im Sinne des Bachschen konzertanten Kontrapunktes.

2. Arie (Tenor)

O du von Gott erhöhte Kreatur,

begreife nicht, nein, nein, bewundre nur:

Gott will durch Fleisch des Fleisches Heil erwerben.

Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge,

und wie bist du verachtet und geringe,

um dich dadurch zu retten vom Verderben.

2. Arie

Man soll es nicht begreifen wollen, sondern nur bewundern, wie sehr der Schöpfer aller Dinge die Menschen «erhöht» (gewürdigt) hat. Er will «Fleisch», d. h. Mensch werden in Christus, um den verachteten und geringen Menschen (Psalm 191,141) zu retten. Bachs empfindsamer Triosatz hebt in der ausdrucksstarken Tonart h-Moll und mit der symbolisch-warmen Farbe der Oboe d’amore die wundersame Grösse der göttlichen Rettungstat hervor. Den von fallenden Demutsgesten und verzückten Koloraturen geprägten Oberstimmen begegnet der Generalbass mit haltgebendem Entgegenkommen.

3. Rezitativ (Altus)

Der Gnade unermeßlichs Wesen

hat sich den Himmel nicht

zur Wohnstatt auserlesen,

weil keine Grenze sie umschließt.

Was Wunder, daß allhie Verstand und Witz gebricht,

ein solch Geheimnis zu ergründen,

wenn sie sich in ein keusches Herze gießt.

Gott wählet sich den reinen Leib zu einem Tempel seiner Ehren,

um zu den Menschen sich mit wundervoller Art zu kehren.

3. Rezitativ

Das Wunder der Menschwerdung ist mit menschlichem «Witz» (Wissen) und Verstand nicht zu ergründen, nämlich dass Gott nicht in der Himmelswelt ohne Grenzen wohnen wolle, sondern einen Mutterleib zu seinem Tempel erwählte und sich so den Menschen zuwandte. Der schlicht-edle Rezitativsatz und die «Seelenstimmlage» Alt heben diese zentrale Botschaft ohne äusseren Schmuck, dafür jedoch umso eindringlicher hervor.

4. Arie (Bass)

Johannis freudenvolles Springen

erkannte dich, mein Jesu, schon.

Nun da ein Glaubensarm dich hält,

so will mein Herze von der Welt

zu deiner Krippe brünstig dringen.

4. Arie

Als Maria vom Engel erfahren hatte, dass sie einen Sohn gebären werde, begab sie sich zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die ebenfalls einen Sohn erwartete, den späteren Johannes, den Täufer. Als Elisabeth Marias Gruss hörte, habe in ihrem Leib das Kind gehüpft und so bereits den kommenden Christus begrüsst (Luk. 1, 41). Mit dem Stichwort «Glaubensarm» wird an den gottesfürchtigen Simeon erinnert, der die Ankunft des Heilandes noch erlebte und das Jesuskind auf die Arme nahm, als die Eltern es in den Tempel brachten (Luk. 2, 28). Wie die Hirten damals zieht es den Dichter zur Krippe des Kindes. Der bildreiche Arientext hat Bach zu einer Vertonung voll munterem Realismus angeregt – als vielfacher Vater wird er das Wunder des werdenden Kindes gut gekannt haben. Die Zuweisung der Solopartie an einen Bassisten betont die Nähe zu Bachs «Simeons»- und Erlösungskantaten (etwa BWV 82 und 56).

5. Rezitativ (Sopran)

Doch wie erblickt es dich in deiner Krippen?

Es seufzt mein Herz: Mit bebender und fast geschloßner Lippen

bringt es sein dankend Opfer dar.

Gott, der so unermeßlich war,

nimmt Knechtsgestalt und Armut an.

Und weil er dieses uns zugut getan,

so laß ich mit der Engel Chören

ein jauchzend Lob- und Danklied hören.

5. Rezitativ

Vor dem Kind in der Krippe kann der Dichter nur anbetend staunen über die Grösse Gottes, der sich den Menschen zugut herablässt und Knechtsgestalt annimmt (Philipper 2, 7). Da gilt es, vereint mit den Chören der Engel ein «Lob- und Danklied» anzustimmen. Der anfänglich zerrissenen Sopranpartie ist jene zwischen Freude und Verzagtsein schwankende Unsicherheit einkomponiert, die dem Menschen in der Begegnung mit dem Gotteskind geziemt. Erst aus dessen ruhender Präsenz (Continuo-Haltetöne) erwächst dann das «jauchzende Lob- und Danklied» des Herzens.

6. Choral

Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt,

Christ, geborn von der reinen Magd,

samt Vater und dem Heilgen Geist

von nun an bis in Ewigkeit.

6. Choral

Das Lied richtet sich an den dreieinigen Gott, dem Eingangschor entsprechend aber vornehmlich an Christus. Bach kehrt in diesem Choralsatz mit seiner kirchentonalen Melodie und den antikisierenden Wendungen (Schlusskadenz) zum archaischen Bläserklang der Eingangsmotette zurück.

Dieter Hattrup

Luthers neue religiöse Erfahrung

Bachs Weihnachtskantate «Christum wir sollen loben schon» (BWV 121) lädt zum Blick auf zwei Kraftlinien lutherischer und katholischer Theologie ein: auf Luthers Skandalon des bösen Christus ebenso wie Thomas von Aquins harmonische Verbindung von Natur und Gnade.

Die Situation gibt es nicht häufig: Ein katholischer Priester spricht 15 Minuten lang in einer reformierten Kirche über einen lutherischen Text. Früher wäre eine solche Ansprache gar nicht möglich gewesen, aber am 19. Dezember 2014 ist es in Trogen bei St. Gallen geschehen. Katholisch, reformiert, lutherisch. Was soll da herauskommen? Vor allem zunächst einmal die wunderschöne Musik der Bachschen Weihnachtskantate «Christum wir sollen loben schon»! Und dann etwas Friedliches, das jedenfalls friedlicher ist, als was vor 300 oder 400 Jahren, vielleicht auch noch vor 30 oder 40 Jahren zu erwarten gewesen wäre. Und diesen Frieden sollte man auf jeden Fall als ökumenischen Fortschritt begrüssen.

Zunächst einmal gilt es, den Kantatentext selbst sprechen lassen, indem er uns seine Besonderheit kundtut. Darauf folgt eine Reflexion, die fragt, wie diese Besonderheit zustande gekommen ist. Und abschliessend soll der Versuch einer kleinen Synthese gewagt werden.

Kann es bei Luther ein Lob Mariens zusammen mit einem Lob Christi geben? Das klingt zunächst unwahrscheinlich. Denn die Marien- und Heiligenverehrung ist ein Kennzeichen der alten Kirche, denkt man im allgemeinen. Und doch findet sich die Marienund Heiligenverehrung auch bei Luther, allerdings beim jungen Luther. «Hilf, Mutter Anna, ich will ein Mönch werden !» So soll er am 2. Juli 1505 in Stotternheim nahe Erfurt bei einem heftigen Gewitter gerufen haben. Früher und besser bezeugt ist dieses Gelübde freilich in der Form: «Hilf, heilige Mutter Gottes, ich will ein Mönch werden !» Der 2. Juli ist das Fest der Heimsuchung Mariens, auf das die Arie des Basses hinweist: «Johannis freudenvolles Springen». Das geschieht bei der Begegnung von Elisabeth und Maria, da beide Frauen gesegneten Leibes sind. Das Gelübde hat Luther stehenden Fusses wahr gemacht, indem er noch im Juli 1505 bei den Erfurter Augustinereremiten eingetreten ist.

Vom Beistand zum Beispiel

In der Frühzeit habe Luther seine reformatorische Position noch nicht gefunden, mag der Einwand lauten. Das ist richtig, aber was meint dieser Einwand genau? Denn 1524, als Luther die Vorlage für unsere Weihnachtskantate verfasst hat, die später zum Zweck der Vertonung überarbeitet wurde, hatte er seine Position gefunden. Denn seine reformatorische Grundhaltung hat er spätestens 1520 bezogen, als er seine Haupttraktate über Deutschland und Europa verbreitete, wie etwa die Schriften «Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche» und «Von der Freiheit eines Christenmenschen».

Aber dann erscheint im Jahr 1521 «Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt» von Martin Luther. Wie ist das möglich? Sollte nicht der Glaube von Christus allein geprägt sein? Solus Christus? Tatsächlich wird der Reformator seinem Grundsatz nicht untreu, wenn er jetzt von Maria handelt, die er Jungfrau und Mutter Gottes nennt. Allerdings ist die religiöse Erfahrung eine andere geworden, der Akzent hat sich verschoben. Luther ruft sie nicht wie früher um Beistand an, also kein «Hilf, Mutter Gottes» mehr, sondern er stellt Maria als Beispiel des neuen, des reformatorischen Glaubens dar: «Ei, du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie hat uns Gott in dir erzeigt einen großen Trost, dieweil er deine Unwürdigkeit und Nichtigkeit so gnädig angesehen hat, wodurch wir hinfort gemahnt werden, er werde uns arme, nichtige Menschen, deinem Beispiel nach, auch nicht verachten und gnädig ansehen.» Da ist das Stichwort vom «Beispiel» gefallen, und die Botschaft wird deutlich. In dem Masse, wie Gott auf die Niedrigkeit Mariens geschaut und wie er ihr die Gnade nicht verweigert hat, wird er sie auch dir nicht verweigern, wenn du im Glauben so fest bist wie die Gottesmutter. Deshalb gilt, wie es im anfänglichen Coro der Kantate heisst: «Christum wir sollen loben schon», weil er an Maria getan hat, was er an uns tun will, wenn wir nur fest glauben.

Luther geht vom Beistand zum Beispiel über. Maria wird von ihm nicht mehr um Hilfe angerufen, sondern sie wird uns als Exempel vor Augen gestellt. In der zweiten Strophe der Kantate heisst es: «Und wie bist du verachtet und geringe,/um dich dadurch zu retten vom Verderben.» Das «Du» ist wohl doppelt zu verstehen; es wird die Person Mariens und die Person des Hörers angeredet.

Die alte Kirche sang ihr Lied im Advent ein wenig anders, und sie singt es bis heute anders: «Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti.» («Erhabne Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, vom Falle aufzustehen.») Dieses «Hilf», das Luther 1505 noch flüssig über die Zunge gekommen ist, kann er jetzt nicht mehr sprechen. Die religiöse Erfahrung hat einen anderen Ton bekommen. Die Fürbitte um den Beistand der Heiligen sucht Stellvertretung, und die fällt weg, weil sie nicht mehr denkbar ist. Selbst eine Anrede Mariens kommt in Luthers Liedern kaum noch vor, auch nicht in unserer Kantate. Angeredet wird Christus allein, solus Christus. Indem wir noch einmal auf die Arie des Basses blicken, sehen wir in das Herz Luthers hinein:

«Johannis freudenvolles Springen

erkannte dich, mein Jesu, schon.

Nun da ein Glaubensarm dich hält,

so will mein Herze von der Welt

zu deiner Krippe brünstig dringen.»

Dies ist in dichterischer Form ausgedrückt das berühmte sola fide – einzig aus dem Glauben: Nur durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch Prozessionen, Rosenkränze und die vielen heiligen Messen, auch nicht durch die Werke der Heiligen. Nur durch den Glauben, durch ihn allein, der in der Kantate der «Glaubensarm» genannt wird, kommt der Mensch in seine neue Existenz. Früher bewirkte der Arm die armseligen Werke, das tut er jetzt nicht mehr, sondern er bewirkt den Gauben. Wie Maria die Gnade Gottes hat an sich geschehen lassen, so sollen auch wir sie geschehen lassen an uns im Glauben.

Die neue Trennungsphilosophie

Im Zentrum der eigentlichen Reflexion soll nun die Frage stehen : Wie kommt es zu diesem Umschwung? Woher speist sich die Besonderheit, was meint der neue Ton bei Luther?

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Welt, in der Luther um 1520 lebte, auf die Voraussetzung seiner neuen Erfahrung. Geistig, das heisst philosophisch und theologisch gesehen, war es die Zeit des Nominalismus, das Zeitalter der Trennungsphilosophie. Von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott, ja vom Menschen zu den Dingen herrscht Scheidung, alles existiert getrennt voneinander und in scharfer Konkurrenz. Der reifer werdende Luther lebte voll und ganz in dieser Denkweise. So heißt es in der These 17 zur scholastischen Theologie vom September 1517: «Non potest homo naturaliter velle deum esse deum, immo vellet se esse deum et deum non esse deum.» («Der Mensch kann von Natur aus nicht den Willen haben, Gott sein Gottsein zu lassen; er möchte vielmehr selber Gott sein, wobei Gott nicht mehr Gott ist.»)

Was der Mensch von Natur aus ist, bringt Luther sogar auf die Formel: «Der Mensch ist von Natur aus böse». Ist das schwer zu verstehen? Nein, es liegt, wie man so sagt, in der Konsequenz der Dinge. Wer den Menschen von jedem anderen Menschen trennt, wer Gott und den Menschen radikal entgegensetzt, der führt eine neue Weltsicht ein, die Trennungsphilosophie des Nominalismus. Diese ist zwar nicht die Erfindung Luthers – die Entwicklung beginnt 100 bis 200 Jahre vor ihm, aber der Reformator steht in der Wirkung dieses Denkens, das er zugleich beträchtlich als Verursacher gefördert hat. Er verkündet machtvoll ein neues individuelles Zeitalter, die bürgerliche Neuzeit. Die Konkurrenz wird zum Markenzeichen der Neuzeit. Bei Thomas Hobbes 100 Jahre später gibt es in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft den «Bellum omnium contra omnes», den Krieg aller gegen alle. Weitere 150 Jahre später stellt der Schotte Adam Smith seine berühmte These vom Wohlstand der Nationen auf. Indem jeder auf sein eigenes Wohl bedacht ist, getrennt vom anderen, wird das allgemeine Wohl am besten gefördert. Aber auch das Gegenteil des Kapitalismus, der Sozialismus, ist durch die Trennungsphilosophie geprägt. Im 19. Jahrhundert tritt Karl Marx auf und verkündet den Klassenkampf als Angelpunkt der Geschichte. Sogar die Wissenschaft wird von der Philosophie der Konkurrenz erfaßt. In Charles Darwins Evolutionslehre ist der «Survival of the fittest» der Lebensmotor, der die Gestalten erzeugt. Wir sehen, wie das Paradigma der Trennung und Konkurrenz in alle Ritzen der Natur, der Kultur, der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Religion eindringt.

Wie schwer es Luther gefallen ist, die letzten Konsequenzen dieser Konkurrenz zu ziehen, sehen wir in seiner Darstellung Christi. So schreibt er 1520: «Denn da Christus Gott und Mensch in der selben Person ist, hat er nicht nur nicht gesündigt, noch stirbt er, noch wird er verdammt, sondern er kann nicht einmal sündigen, sterben oder verdammt werden.» Aber der Konkurrenzgedanke der Trennungsphilosophie fordert tatsächlich etwas anderes, keinen sündenlosen Christus, sondern das Gegenteil, und Luther bemerkt es langsam. So schreibt er 1535, also 15 Jahre später, zum Galaterbrief: «Und das haben alle Propheten gesehen: Christus war von allen der grösste Räuber, Mörder, Ehebrecher, Dieb, Tempelschänder, Gotteslästerer usw., vor dem niemals ein schlimmerer in der Welt gewesen ist.» («Et hoc viderunt omnes Prophetae, quod Christus futurus esset omni-um maximus latro, homicida, adulter, fur, sacrilegus, blasphemus etc. quo nullus maior unquam in mundo fuerit.») Hat er das wirklich gesagt? Kann man das tatsächlich bei Luther finden? Wörtlich? Ja, die Überprüfung ist ganz einfach, sie gelingt in unseren Zeiten auf elektronische Weise sogar innerhalb von Sekunden, aber man kann auch den Band 40 der Weimarer Luther-Ausgabe zur Hand nehmen. An dieser Stelle wird man stutzig und kommt ins Grübeln. Dieses Ergebnis liegt zwar in der Konsequenz des Anfangsprinzips, es lässt sich nicht leugnen. Wer sagt, der Mensch wolle von Natur aus an die Stelle Gottes treten, der muß das gleiche am Ende auch von Christus sagen, auch er muß an die Stelle Gottes treten wollen und ist damit ein Sünder. Da Luther in seinem Fühlen konsequent ist, sagt er es schliesslich auch. Was sollen wir von solcher Konsequenz halten?

Thomas von Aquin und Luther

Da das Endergebnis der Trennungsphilosophie allzu einseitig klingt, sollte man sich die Frage stellen: Ist etwa auch das Anfangsprinzip schon einseitig? Vielleicht stehen gar nicht alle Lebewesen von Natur aus in Konkurrenz zueinander, sondern verhalten sich auch anders. Denn es gibt doch Freundschaft, Liebe und Ehe in der Welt, die manchmal nicht zerbrechen, die den individuellen Gegensatz überbrücken und einen Bund stiften, der eventuell bis zum Ende des Lebens hält.

Kann man die Wirklichkeit auch ohne Konkurrenzblick anschauen? Ein Zeitalter vor Luther hatte Thomas von Aquin die Harmonie an die Stelle der Konkurrenz gesetzt. In seiner ruhigen scholastischen Theologie konnte er sagen: «Gratia supponit naturam et perficit eam» («Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie.») Gnade meint hier das Handeln Gottes, Natur meint das Handeln des Menschen. In der Sicht des Thomas sollen die beiden Kräfte nicht gegeneinander stehen, sondern miteinander wirken. Was gilt aber nun? Ist die Konkurrenz das letzte Prinzip der Wirklichkeit, der Gegensatz, der Kampf? Oder ist es die Harmonie und die Versöhnung? Thomas von Aquin ist natürlich auch einseitig, wenn er Gnade und Natur so harmonisch verbindet. Denn es gibt ja viel Streit in der Welt, viel Kampf und Krieg. Ich versuche mich deshalb schon seit einiger Zeit an einer Synthese von Thomas und Luther. Weil beide lateinisch geredet haben, schlage ich zunächst auf Latein die Formel vor: «Natura destruit naturam, et gratia sanat et perficit eam.» («Die Natur zerstört die Natur, und die Gnade heilt und vollendet sie.») Die erste Hälfte verweist auf Luther und die Erfahrung der Neuzeit, also auf den unentwegten Kampf, den wir in der Geschichte und in der Natur sehen. Und die zweite Hälfte der Formel hält die Möglichkeit der Versöhnung und des Friedens aufrecht.

Kann man mit der Formel etwas Praktisches anfangen? Aus meiner Sicht ist mit ihr der Mensch aufgerufen, seine Freiheit zu gebrauchen. In der Natur geht es grausam zu, die Konkurrenz mit ihren Folgen ist nicht zu leugnen. Aber der Mensch kann diese Grausamkeit lindern, von ihrer Aufhebung will ich nicht sprechen. Vielleicht ist das Lindern und Mildern gerade die Berufung des Menschen. Der barmherzige Samariter im Evan-gelium gibt uns ein Beispiel für diese Milderung. Er verhindert nicht die Wunden, aber er lindert ihre Schmerzen. Oder es lädt uns das tiefe Jesus-Wort aus dem Lukas-Evangelium zur Übung der Versöhnung ein: «Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; wer es dagegen verliert, wird es bewahren.» (Lk 17, 33) Fast scheint es, als ob Jesus die Evolutionslehre gekannt hätte: «Survival of the fittest» als der Versuch, das Leben zu bewahren. Aber dieser Versuch kann nur das vorletzte Wort sein. Das letzte Wort ist der Verzicht auf das Leben, der Verzicht wenigstens darauf, das eigene Ich für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Wenn ich so auf das Ich verzichte, geht mir ein anderes Leben auf. Wer bereit ist, das Leben nicht zu bewahren, der wird es auf ganz neue Weise bewahren. Allerdings bedarf diese Umkehrung der grausamen Natur mit Hilfe der versöhnenden Gnade wohl einer lebenslangen Übung. Doch solche Übung dürfte Liebhabern der Musik nicht unbekannt sein. Es gibt eine Anekdote vom neunzigjährigen Pablo Casals, die ein Loblied auf die Übung singt. Casals wurde einmal gefragt: «Warum üben Sie noch jeden Tag auf Ihrem Cello, Herr Casals? In Ihrem Alter?» Er soll geantwortet haben: «Ich habe den Eindruck, ich mache Fortschritte.»

Literatur

• Pablo Casals, Licht und Schatten auf einem langen Weg. Erinnerungen (1970), Fischer Verlag, Frankfurt, 1994;

• Martin Luther: Disputatio contra scholasticam theologiam (1517). In: Weimarer Ausgabe (WA) 1883 – 2009, 1, 224-228;

• Über die Freiheit eines Christenmenschen (1520). In: WA 7, 55;

• Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt (1521) In: WA 7, 544 – 604 (III);

• Kommentar zum Galaterbrief (1535). In: WA 40 / I, 433