Wohl dem, der sich auf seinen Gott

BWV 139 // zum 23. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Vokalensemble, Oboe d’amore I+II, Fagott, Streicher und Continuo

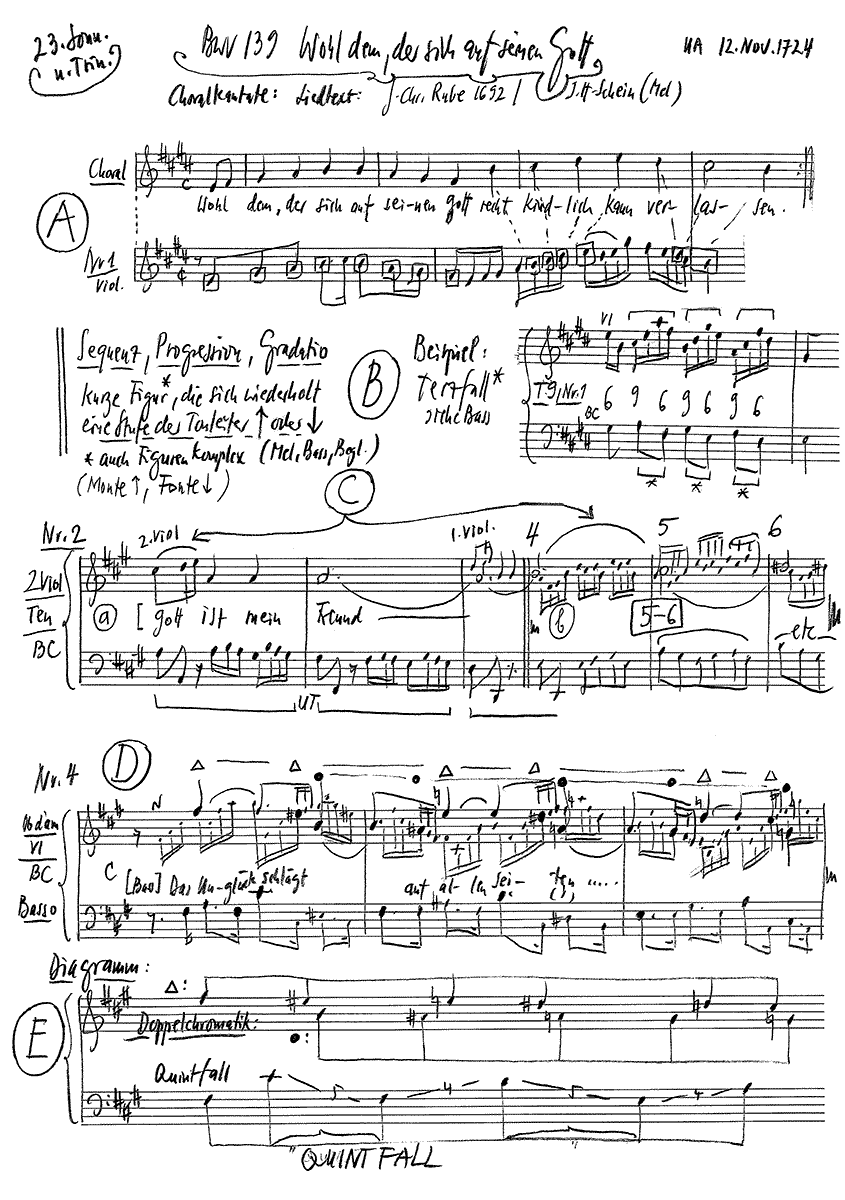

Vor allem im Eingangschor der Choralkantate «Wohl dem, der sich auf seinen Gott» (BWV 139) stehen Tonart, Klangcharakter und Wortaffekt in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Damaris Nussbaumer, Noëmi Tran-Rediger, Madeline Trösch

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Chasper Mani, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Luise Baumgartl, Esther Fluor

Fagott

Susann Landert

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Thomas Held

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

24.10.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Johann Christoph Rube, 1692

die grauen Kantatenpassagen sind wörtliche Zitate

des Chorals von Johann Christoph Rube)

Textdichter Nr. 2-5

Unbekannt

Erste Aufführung

23. Sonntag nach Trinitatis,

12. November 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Vor allem im Eingangschor der Choralkantate «Wohl dem, der sich auf seinen Gott» (BWV 139) stehen Tonart, Klangcharakter und Wortaffekt in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis. Zum Ausdruck eines Textes, der von zuversichtlicher Geborgenheit in einem Gott redet, der als Vaterfigur und vertrauter Freund angesprochen wird, wählt Bach das geschärfte E-Dur, das der barocken Tonartencharakteristik zufolge eher für leidenschaftliche Gemütsbewegungen und selbst heftige Trauer prädestiniert war. Doch könnte es sich auch um eine individuelle Lesart Bachs handeln, dessen E-Dur-Kompositionen häufig in Richtung Seligkeit und Entrückung deuten. Dem aus der Liedmelodie abgeleiteten, sanft strömenden Instrumentalsatz und der fast ein wenig betulich wirkenden Choralmotette ist jedenfalls eine verborgene Erregung eingeschrieben, die von den Wonnen wahrhaftiger Himmelsliebe handelt, zugleich jedoch die Anfechtungen («Sünde, Welt und Tod») andeutet, die diesen Gottesfrieden beständig bedrohen.

Dementsprechend ist die Tenorarie «Gott ist mein Freund» von einem kämpferischen Charakter geprägt, der unter Verweis auf den Schutz des Höchsten die tobenden Feinde mit energischen Violinfigurationen in die Schranken weist. Dabei erteilt der selbstbewusste Sänger allen «Spöttern» eine von einer abstürzenden Linie verkörperte musikalische Abfuhr, während die «Falschheit» erwartungsgemäss mit «falschen» Intervallsprüngen dargestellt wird. Die verlorengegangene zweite instrumentale Oberstimme muss dabei aus dem erhaltenen Material ergänzt werden.

Bleibt die Bedrohung durch «Wölfe» und andere Bösewichter im Altrezitativ noch abstrakt, so hat Bach in der Bassarie «Das Unglück schlägt auf beiden Seiten» eine lebensnahe Bedrohungs- und Rettungsszenerie entworfen. Oboen d’amore und Continuo stellen dafür einen mit seinen scharfen Punktierungen drängend wirkenden Rahmen bereit, in den sich die Solovioline mit irrlichternden Sechzehntelfigurationen einfügt. Wie ein von Schicksalsschlägen gepeinigter Hiob scheint der Betende hier von Unglück und Not förmlich überwältigt und vom «zentnerschweren» Orgelpunkt des Generalbasses fast erdrückt zu werden. Doch dann öffnen sich plötzlich die Wolken, der Satz wird durchsichtig und leicht, da «die helfende Hand» des Höchsten erscheint. Dass das «Licht» dieses «Trostes» allerdings erst «von weitem zu sehen ist», Hilfe und Rettung also noch auf sich warten lassen, wird dann in einem arbeitsamen Andante-Arioso einsichtsvoll vorgeführt, bevor der Kreislauf von Bedrängnis und Standhaftigkeit erneut in Gang kommt. Eine wahrhafte Achterbahnfahrt der Tempi und Affekte hat Bach mit diesem turbulenten Satzgebilde vorgelegt! Das streicherbegleitete Sopranrezitativ verortet dann mit der Sündenlast den «grössten Feind» im Inneren der Seele selbst, bevor mit der Aufforderung, Gott das Seinige zu geben, in etwas gewollter Weise doch noch auf das Sonntagsevangelium vom Zinsgroschen eingegangen wird. Mit dem grimmig entschlossenen Schlusschoral «Dahero Trotz der Höllen Heer» geht eine Kantate zu Ende, die viel handfester ausfiel, als es die zarten Eröffnungsklänge erwarten liessen. «Wer Gott zum Freunde» haben will, der muss einiges einstecken, aber auch austeilen können – eine Botschaft, mit der sich der streitbare Thomaskantor hörbar stark identifizierte.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Wohl dem, der sich auf seinen Gott

recht kindlich kann verlassen!

Den mag gleich Sünde,Welt und Tod

und alle Teufel hassen,

so bleibt er dennoch wohlvergnügt,

wenn er nur Gott zum Freunde kriegt.

2. Arie (Tenor)

Gott ist mein Freund; was hilft das Toben,

so wider mich ein Feind erhoben!

Ich bin getrost bei Neid und Hass.

Ja, redet nur die Wahrheit spärlich,

seid immer falsch, was tut mir das?

Ihr Spötter seid mir ungefährlich.

3. Rezitativ (Alt)

Der Heiland sendet ja die Seinen

recht mitten in der Wölfe Wut.

Um ihn hat sich der Bösen Rotte

zum Schaden und zum Spotte

mit List gestellt;

doch da sein Mund so weisen Ausspruch tut,

so schützt er mich auch vor der Welt.

4. Arie (Bass)

Das Unglück schlägt auf allen Seiten

um mich ein zentnerschweres Band.

Doch plötzlich erscheinet die helfende Hand.

Mir scheint des Trostes Licht von weiten;

da lern ich erst, dass Gott allein

der Menschen bester Freund muss sein.

5. Rezitativ (Sopran)

Ja, trag ich gleich den grössten Feind in mir,

die schwere Last der Sünden,

mein Heiland lässt mich Ruhe finden.

Ich gebe Gott, was Gottes ist,

das Innerste der Seelen.

Will er sie nun erwählen,

so weicht der Sünden Schuld,

so fällt des Satans List.

6. Choral

Dahero Trotz der Höllen Heer!

Trotz auch des Todes Rachen!

Trotz aller Welt! Mich kann nicht mehr

ihr Pochen traurig machen!

Gott ist mein Schutz, mein Hilf und Rat;

wohl dem, der Gott zum Freunde hat!

Thomas Held

«Gottvertrauen in Krisenzeiten»

Von der Menschenfreundschaft zur Heilsbotschaft von Gott als Freund

Auch für jemanden, der gelegentlich als Wanderprediger und manchmal sogar als Untergangsprophet bezeichnet wird, bedeutet die «Reflexion» über eine Bachkantate eine Grenzüberschreitung. Deshalb hilft auch die gut gemeinte Assoziation im Einladungsbrief, dass sich ein Vertreter eines liberalen Thinktanks wahrscheinlich oft mit der «spärlichen Wahrheit», wie es in der zweiten Strophe der Kantate BWV 139 einmal heisst, konfrontiert sähe, nicht weiter. Schon nach wiederholter Textlektüre und einigem Googeln erscheint ein Vergleich von wirtschaftspolitischem Credo und der existenziellen Herausforderung des reformatorischen Christen unangemessen, ja fast schon blasphemisch. Es stellt sich, wie man es dreht und wendet, eine religiöse Aufgabe. Wo also kann, soll ich anknüpfen?

Eine naheliegende Möglichkeit wäre die persönliche Begegnung mit Werken Bachs, eher ein später, sehr eingeschränkter und durch und durch laienhafter Kontakt, den ich meinem Engagement beim Bau des Kultur- und Kongresszentrums (KKL) in Luzern verdanke. Seit Ende der 1990er-Jahre lud ich dorthin während der Osterfestspiele immer zwei gute Freunde zu Aufführungen der Johannes- oder Matthäuspassion in der Jesuitenkirche ein. Vor einiger Zeit fand diese Tradition ein Ende, weil sich die Frau meines Freundes weigerte, sich weiterhin den – wie sie sagte – blutrünstigen und brutalen Gesängen auszusetzen. Sie empfand die Darstellung von Martyrium und Kreuzigung als gewalttätige Zumutung bar jeder Heilsbotschaft. Statt die Bach-Texte auf dem Hintergrund der herrschenden religiösen Indifferenz einfach als Teil eines ästhetisch definierten Kunsterlebnisses zu konsumieren, hat sie diese ernst bzw. beim Wort genommen. Ein solches Ernstnehmen von religiösen Texten ausserhalb eines theologisch-wissenschaftlichen Rahmens stört. Religiöse Meinungen, die über einen ästhetischen Diskurs hinausgehen, lösen, wenn nicht gerade Terroralarm, so doch gesellschaftliche Gegenreaktion aus.

Die Übungsanlage der «Reflexionen» zwingt aber zu solchem Ernstnehmen. Eine erste, sozusagen professionelle Reaktion auf die Aufgabenstellung ist der Versuch einer historischen bzw. soziologischen Situierung des Textes. Gedichtet bzw. montiert, komponiert bzw. gesampelt, einstudiert bzw. ausprobiert und aufgeführt wurde die Kantate zum ersten Mal am 23. Sonntag nach Trinitatis, also dem Sonntag nach Pfingsten, der 1724 auf den 12. November fiel. Es war in der ungeheizten Leipziger Nikolai-Kirche also bereits recht kalt, weshalb die Kantate 139 eher kurz ist. Aufgeführt wurde sie wie immer im Rahmen eines streng geregelten Kirchenjahres und eines fast unvorstellbar dichten und für Bach extrem stressigen Kirchenbetriebes, mit täglichen Gottesdiensten und Sonntagsprogrammen in den vier Hauptkirchen. Der grosse Sonntagsgottesdienst mit der obligatorischen, jede Woche neuen Kantate begann im 7 Uhr morgens – ob dann die mit Walöl betriebene neue Strassenbeleuchtung in Leipzig bereits brannte, ist eine offene Frage.

Historische Annäherung und ihre Grenzen

Feste Bestandteile des Gottesdienstes sind die Epistellesung und die Lesung aus dem Evangelium, die als Vorgabe und Subtexte für die Kantate dienen. Beim Episteltext handelt es sich an diesem Sonntag um eine Stelle aus dem Philipper-Brief, bei dem es unter anderem um Auseinandersetzungen mit bzw. die Abgrenzung von «falschen» Christen geht, um identitätsstiftende Abgrenzungen von «Beschnittenen», von den sogenannten «Judenchristen». Der «Feind» im 2. Satz bezieht sich direkt auf Philipper 3, 18: «Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind», auch die «spärliche Wahrheit» und die – musikalisch selbst verspotteten – Spötter kann man auf diesen Feind beziehen.

Der Kirchengänger im frühen 18. Jahrhundert, in der Spätphase der lutherischen Orthodoxie, wird mit diesen Verweisen an die unendlichen innerreformatorischen Dispute erinnert, an den Abendmahlstreit, der uns ja wenigstens dem Namen nach bekannt ist, an die Auseinandersetzungen mit dem Reformator Melanchthon über die zulässige Anpassung an katholische Riten, an den Streit um die guten Werke, an den synergistischen Streit um die Willensfreiheit, schliesslich an die Konkordienformel von 1580 als Versuch eines Einigungswerkes, und immer wieder an die Dispute über die Rechtfertigungslehre. In der Leipziger Bach-Zeit kämpft die lutherische Orthodoxie zudem gegen Rationalismus und Frühaufklärung – so hat sich Luther zum Beispiel über Kopernikus lustig gemacht –, aber auch gegen den als subversiv gebrandmarkten Pietismus.

Schliesslich ist auch die Gegenreformation noch immer eine potenzielle Bedrohung. 1724, im Jahr der Kantate, erregte die Thorner Bluttat europaweites Aufsehen. In der nicht so weit von Leipzig entfernten mehrheitlich protestantischen Stadt kam es nach dem Einzug einer katholischen «Schutzmacht» zu einem Aufruhr, bei dem im Juli die Jesuitische Schule verwüstet wurde. Der polnische König August II., identisch mit dem vom Luthertum zum Katholizismus konvertierten sächsischen Kurfürsten August dem Starken, machte dem Bürgermeister und neun weiteren Stadtbürgern den Prozess und liess sie am 7. Dezember – also drei Wochen nach der Aufführung unserer Kantate – hinrichten. Sicher wurde die Not dieser Protestanten, die in Europa fast 200 gedruckte Flugschriften und diplomatische Verwicklungen nach sich zog, auch in Leipzig intensiv verfolgt. Dass der eigene Herrscher, dessen beispielslose absolutistische Prunkentfaltung ja wesentlich auf der sächsischen Bevölkerung lastete und der mit massiven Transfers aus Sachsen die korrupte polnische Oberschicht finanzierte, für diesen Skandal verantwortlich war, hat wahrscheinlich im protestantisch-kaufmännisch-bürgerlichen Leipzig doch für einige Erregung gesorgt.

Damit ist auch eine Assoziation zum Evangelium an diesen 23. Sonntag nach Trinitatis naheliegend: Matthäus 22, 15-22, also der Versuch der Pharisäer, Jesus mit der Frage nach der Berechtigung von staatlichen Steuern in die Falle zu locken. Das ist das Thema im ersten Rezitativ, und der «weise Ausspruch» ist die Antwort Jesu, dass man dem Kaiser das Seine und Gott was Gottes ist geben soll. In einem weiteren Kontext wird die Steuerauskunft im Matthäusevangelium die Zeitgenossen auch an die Türkensteuer erinnert haben, eine Wehrsteuer auf der Ebene des heiligen römischen Reiches, und damit auch an die nur wenige Jahre zurückliegenden Nachbeben des grossen Türkenkrieges.

Schliesslich evoziert das «zentnerschwere Band» des Unglückes in der zweiten Arie auch die allgemeinen Lebensumstände von Bach und seinen Mitbürgern. Die Demografie des Barock lässt sich auf die Formel bringen: Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, das heisst nicht nur ist die mittlere Lebenserwartung niedrig (etwa 55 Jahre), nicht nur ist die Säuglingssterblichkeit viel höher (etwa 25–30 % der Geborenen erleben den ersten Geburtstag nicht), sondern die Absterbeordnung gleicht fast einer Geraden, man stirbt in jedem Jahrgang. Im Leipzig von 1724 begegnen die Leute so fast täglich Leichenzügen, das Vorbestellen der eigenen Grabmusik ist normal. Bach verliert im Alter von 9 bzw. 10 Jahren die Eltern, seine erste Frau stirbt mit 36, von seinen 20 Kindern überleben ihn nur 9. Aber vielleicht verfehlen solche empirischen hinweise die eigentliche Botschaft der Kantate. In seinem grossen Bach-Kommentar weist Martin Petzoldt aus theologischer Sicht eine historische Interpretation als quasi DDR-nah zurück. Der heutige Zugang zu den Kantaten scheitere fast zwangsläufig an mangelndem Bibelverständnis, mehr noch am Fehlen einer «natürlichen» Beschäftigung mit dem umfangreichen Textmaterial aus der reformatorischen Exegese und Erbauungsliteratur, das Bach und seinen Textbearbeitern als allgegenwärtige und unerschöpfliche Quelle zur Verfügung stand. ohne diese textlichen Versatzstücke – wie zum Beispiel die Olearius-Bibel – wären Intensität und Kadenz der Produktion von Bach nicht denkbar.

Die radikale Idee der Freundschaft mit Gott

Aus der theologischen Kritik folgt, dass sich die Reflexion eigentlich nur aus dem Text, nach dem lutherischen Gebot: «sola scriptura!» erschliessen sollte. Also: Die Textvorlage für die Kantate stammt von Johann Christoph Rube, einem Juristen, Beamten und liederdichter, der dem halleschen Pietismus nahestand. Das lied wurde 1692 geschrieben, war somit als Textvorlage nicht besonders neu, aber vielleicht eine politische Wahl, worauf auch hindeutet, dass der Autor zu Bachs Zeit nicht genannt wurde. Die Umformung durch Bachs unbekannten Textbearbeiter erfolgt so, dass die 1. Strophe als Eingangschor wörtlich übernommen wird, ebenso die letzte Strophe für den Choral. Die 2. Strophe wird für die erste Arie teilweise übernommen, aber mit der wichtigen Umstellung, dass das textliche Hauptmotiv «Gott ist mein Freund» nun in der 1. Zeile erscheint. Mit den Spöttern wird ein neues Element eingefügt, das die Überleitung zum neu hinzugefügten ersten Rezitativ mit der Steuer-Testfrage ermöglicht. Die zweite Arie basiert auf der 3. Strophe von Rube, aber auch hier kommt es durch die Bearbeitung zu Verdichtungen, Zuspitzungen, kurz: textlichen Verbesserungen:

Aus

«Und ob ich gleich darüber oft / Viel Unglück leiden müssen»

wird

«Das Unglück schlägt auf allen Seiten / um mich ein zentnerschweres Band.»

Das heisst, das Unglück wird nicht als erlitten empfunden, sondern das Unglück ist existenziell da, schlägt real zu.

Und aus

«So hat Gott dennoch unverhofft / Mich wieder raus gerissen.»

wird

«Doch plötzlich erscheinet die helfende Hand. / Mir scheint des Trostes Licht von weitem.»

Mit der Verdoppelung «scheinet – scheint» wird geradezu opernhaft des «Trostes Licht» inszeniert. Dann werden die beiden letzten Zeilen dieser Strophe als zentrale Aussage der ganzen Kantate wörtlich übernommen:

«Da lern ich erst, dass Gott allein / der Menschen bester Freund muss sein.»

Auch der 5. Satz, das zweite Rezitativ, klingt zwar thematisch, aber kaum mehr sprachlich an die Vorlage an, zudem wird der Text ein zweites Mal mit dem Steuer-Bescheid aus Matthäus verknüpft. Die Abfolge der Kantatensätze verweist auf immer grössere, grundsätzlichere Herausforderungen, welche durch Gottvertrauen, bzw. eben die Freundschaft Gottes, bewältigt werden können: Von den «Spöttern» (den falschen Christen) zu den «arglistigen Wölfen» (denjenigen, die Christus überlisten wollen) zum schicksalhaften «Unglück» und schliesslich zum grössten, inneren Feind, «die schwere Last der Sünden».

Trotz dieser krisenhaften Kaskade herrscht aber in der Kantate BWV 139 nicht der Tod vor, klingt keine Todessehnsucht auf, geht es nicht um das Ende dieser Welt. Vielmehr ist Trost angesagt, Trost, der sich aus dem kindlichen Vertrauen auf Gott ergibt, Trost als musikalischer deus ex machina in Form der hereintanzenden «helfenden Hand», Trost durch die Freundschaft mit Gott. Diese Gottesfreundschaft, das zentrale Thema der Kantate, ist ein Paradoxon. Es befremdet, wie in der Olearius-Bibel zu lesen ist, dass

«(…) der ohnmächtige Mensch (…), soll ein Freund sein des Allmächtigen / der elende Bettler des Königs aller Könige / (…) da sonst die Liebe und Freundschaft auf Tugend ausgerichtet ist?»

Das «sonst» verweist auf die antike Wurzel des Freundschaftsgedankens, auf die Tugend-Ethik bei Aristoteles und Cicero. Nur unter Tugendhaften sind demnach Freundschaften möglich, Voraussetzung ist also die Gleichheit der Charaktere. An Freunde werden hohe Anforderungen gestellt, insbesondere, so die goldene Regel, sollen wir uns gegen Freunde gerade so verhalten, wie wir wünschen, dass sie sich gegen uns verhalten, oder: Wir sollen den Freund lieben und werthalten wie uns selbst, er ist wie ich, mein alter ego.

In der kirchlichen Tradition wurde diese antike Freundschaftslehre durch die Einbeziehung des Vorbilds Christi (bei Augustinus) und durch die Hinordnung auf das Ziel der Gottesfreundschaft (bei Thomas von Aquin) erweitert und umgeformt. Trotzdem hatte das reformatorische Christentum grosse Mühe, ein normatives Konzept zu integrieren, das die Gleichheit unter Menschen betonte und auf ein tugendhaftes und dadurch glückliches Leben im Politischen und Persönlichen, also im Diesseitigen, zielte. Ein Beispiel für den Einspruch gegen die stoische Auffassung, dass Freundschaft Gleichheit sei, insofern beide Partner das Gleiche, nämlich das Gute lieben, ist ein Text des zeitgenössischen Theologen und Lieddichters Christoph Wegleiter (1659–1706):

«Beschränkt, ihr Weisen dieser Welt

die Freundschaft immer auf die gleichen

und leugnet, dass sich Gott gesellt

mit denen, die ihn nicht erreichen;

ist Gott schon alles, und ich nichts,

ich Schatten, er die Quell des Lichts,

er noch so stark, ich noch zu blöde,

er noch so rein, ich noch zu schnöde,

er noch so groß, ich noch so klein.

Mein Freund ist mein, und ich bin sein.»

Die lutherische Theologie muss deswegen die Rezeption der antiken Freundschaftsidee auch mit biblischen Texten unterlegen. Ein wichtiger Text dafür ist Jesus Sirach, 6, 6-1, wo allerdings die Möglichkeiten der Freundschaft eher pessimistisch beurteilt werden und Warnungen im Vordergrund stehen: Wahre Freunde erkennt man nur in der Not, die Unterscheidung zwischen heuchlerischer und wahrer Freundschaft ist eine permanent schwierige Aufgabe, die eben Weisheit erfordert. Eine wichtige Voraussetzung für gute Freundschaft ist Gottesfurcht: Ein treuer Freund ist ein Trost des Lebens, wer Gott fürchtet, der kriegt einen solchen Freund.

An diesen Gedanken knüpfen evangelische Versuche einer theologischen Einordnung der Freundschaftslehre an. Dabei wird die antike Ethik der Freundschaft, auch die menschliche Klugheitslehre aus dem «Buch der Weisheit», von der protestantischen Dogmatik überlagert: Zu einem guten Freund kommt man durch Gottesfurcht, diese wiederum ist nur möglich durch Einigkeit in der Religion. Auch in einer wichtigen zeitgenössischen Erbauungsschrift des schlesischen Pfarrers Sigismund Suevus resultiert die Freundschaft aus der Einigkeit in der Religion, die zur Herzenssache und zur Sache des Gewissens wird. Die neue, eigentliche christliche Definition der Freundschaft ist der Konsens, das «Zusammenstimmen» in der Religion. Diese Auffassung verbindet sich mit einer scharfen Polemik gegen Freundschaften über Religionsgrenzen hinweg. In dieser sogenannt kontroverstheologischen Diskussion von Freundschaft macht nur die gemeinsame liebe zu Christus Freundschaft richtig und stark und beständig:

«(…) dagegen wenn die Herzen in der Religion getrennt sein, das eines Jüdisch, das andere Türkisch, eins Lutherisch, das andere Papistisch, eins ein Christ, das andere ein Unchrist ist, da kann keine rechte Freundschaft sein noch bestehen.»

In ihrem Buch über geistliche Dichtung des 17. Jahrhunderts bringt die Theologin Elke Axmacher diese Akzentverschiebung zu einer kirchlich-kämpferischen Begründung der Freundschaft auf die Formel: «Auch die Freundschaft musste evangelisch getauft werden.»

Weitere Anknüpfungspunkt für die radikale Idee der Freundschaft mit Gott sind das Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger Freunde nennt (15, 14: «Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete.») und gleichzeitig das Gebot der liebe zwischen den Jüngern formuliert, ferner die christologische Deutung des Freundes bzw. der Geliebten aus dem Hohelied. Die nachreformatorischen Erbauungsschriftsteller und Kirchenlieddichter verknüpfen diese Gottesfreundschaft mit der antiken Wertschätzung der Menschenfreundschaft. So spricht zum Beispiel Valerius Herberger, ein anderer Erbauungsschriftsteller, in seinen Sirach-Predigten davon, dass Jesus uns als

«bester und getreuester Freund soll helfen, dass das wir jederzeit mögen einen guten und getreuen Freund haben, er selbst aber wolle unser bester Freund und Liebhaber verbleiben und uns dereinst im Himmel ewige Freundschaft geniessen lassen».

Aus dem besten, grössten, getreuesten und, wie es etwa in einem Gedicht von Paul Gerhard heisst, «liebsten Freund» wird in der christlichen Frömmigkeit der einzige Freund, das heisst: Die Freundschaft Christi mit dem Menschen übertrifft alle menschliche Freundschaft. Sie ist kein ethisches Modell mehr – wie etwa die goldene Regel – sondern eine persönliche Erfahrung der besonderen Art, ganz in Übereinstimmung mit der Bedeutung der subjektiven Seite des Glaubens, dem Priestertum aller Gläubigen, in der pietistischen Tradition. Es gibt die These, dass die Intensität dieser pietistischen Gottes- und Jesusliebe ein individuelles, modernes Erleben der Freundschaftsbeziehung seelisch und damit auch sprachlich vorbereitete.

Wie schon erwähnt, wird Johann Christoph Rube, der dem halleschen Pietismus nahestehende Dichter des Liedtexts der Kantate BWV 139, in deren Entstehungszeit nicht erwähnt – ob aus politischer Korrektheit, List oder andern Gründen, muss offen bleiben. Trotzdem zeigt sich in den Kantaten der Einfluss des Pietismus – auch die sogenannte Reformorthodoxie der Bach-Zeit will nun die persönliche Frömmigkeit stärken. Man könnte vermuten, dass Bach als genuiner Lutheraner dieser Tendenz zu einer gewissen Bevorzugung der Frömmigkeit, ja der Mystik, vor der Dogmatik nicht abgeneigt war. Nicht zuletzt durch die völlig unterschiedliche musikalische Umsetzung der vier «Ichs» in den Sätzen 2 bis 5 wird ja die Individualisierung der Erfahrung der Gottesfreundschaft unterstrichen.

Der Wandel von der lateinischen, konventionellen, utilitaristisch geprägten Freundschaftsauffassung im 16. und 17. Jahrhundert zum gänzlich individualisierten, modernen Freundschaftsenthusiasmus, ja Freundschaftskult des 18. Jahrhunderts, wäre dann ironischerweise gerade durch jene pietistische personale Frömmigkeit (mit)bewirkt worden, die als Reaktion auf die Aufklärung bzw. auf die Dogmatisierung des Glaubens im absolutistischen Staat entstand.

Vom kindlichen Gottvertrauen zum Vertrauen in den Markt

Das pietistische Denken oder besser wohl: Erleben widerspiegelt auch der erste Vers der Kantate mit dem familiären, ja intimen Bezug,

«Wohl dem, der sich auf seinen Gott / recht kindlich kann verlassen!»,

der noch deutlicher wird, wenn wir ihn der nüchternen, fast noch im utilitaristischen Diskurs verhafteten Gryphius Zeile «Wohl dem, der auf ihn trauet» gegenüberstellen.

uns ist bekanntlich nicht nur dieses kindliche Gottvertrauen seit sehr langer Zeit abhanden gekommen. Auch das Vertrauen in die Freundschaft der Menschen bzw. in die Tugenden der Freunde gehört in der modernen Marktwirtschaft in die Sphäre des Privaten. Anstelle des Gottes- und des Freundschaftsvertrauens trat das Systemvertrauen. Systemvertrauen in den Staat – mit den bekannten historischen Katastrophenfolgen –, historisch erfolgreicheres Systemvertrauen in den Markt. Und dieses Vertrauen in den Markt ruht seit Adam Smith ja gerade in der Vorstellung des wundervollen Mechanismus, dass aus dem Eigennutz jedes Einzelnen der grösste Nutzen für alle, oder zumindest fast alle, resultiert. Gemäss dem Motto: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, oder noch barocker formuliert: Weil die Marktwirtschaft keine guten Absichten verlangt, müsste sie eigentlich auch in der Hölle funktionieren.

Aber nun kommt überall und massenhaft Zweifel auf, ob man mit der unsichtbaren Hand von Adam Smith wirklich noch rechnen kann, ob sie überhaupt existiert oder ob sie nur ein gänzlich unzulänglicher Ersatz für die «helfende Hand» in unserer Kantate war. Denn anders als hier in der Kirche führt die Beschwörung der «helfenden Hand», die Vertröstung auf das «Licht von weitem» im Markt nicht zu mehr, sondern zu weniger Vertrauen. Jede Garantieerklärung, jede Rettungsmassnahme von ausserhalb des Systems verstärkt die Besorgnis, weil selbst vertrauensselige Marktteilnehmer sich immer fragen müssen, ob die andern Marktteilnehmer wirklich auch so vertrauensvoll sein werden wie sie selbst. Diese kaum auflösbare Vertrauens-Regression, welche heute das Finanzsystem lähmt und die Weltwirtwirtschaft ins Schleudern bringt, kann scheinbar nur noch durch Gottvertrauen im Sinn der Kantate gelöst werden. Selbst harte Ökonomen reden in diesen Tagen davon, dass man nur noch beten könne, dass die staatlichen Notfallpläne irgendwie funktionierten und keinen zu grossen Schaden anrichteten.

Literatur

• Elke Axmacher, Johann Arndt und Paul Gerhard. Studien zur Theologie, Frömmigkeit und geistlichen Dichtung des 17. Jahrhunderts, Francke, Tübingen und Basel 2001

• Rainer Noll, Johann Sebastian Bachs Leben, Schaffen und Ende in Leipzig. Vortrag mit Musikbeispielen am 31. Oktober 2000 (Reformationstag) in der Evangelischen Kirche zu Wiesbaden-Nordenstadt 2000 (Internet-Publikation: www.erbacher-hof.de/texte/ bach_in_leipzig – 53k)

• Martin Petzoldt, Liturgie und Musik in den Leipziger Hauptkirchen, in: Christoph Wolff (Hg.), Die Welt der Bach-Kantaten, Bd. III, S. 44 ff., Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag, Stuttgart 1999

• Martin Petzoldt, Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-Sonntages, in: Martin Petzold (Hg.), Bach-Kommentar Bd. 1, Internationale Bachakademie Stuttgart, Bärenreiter, Kassel 2004

• Hans-Joachim Schulze, Die Bach-Kantaten. Einführung zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs, 2. Auflage, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2007

• Günther Stiller, Johann Sebastian Bachs Kantaten – ihre überzeitliche Aktualität, in: Rudolf Elvers und Karl Hochreither (Hg.), Bach-Kantaten in Berlin, CZV-Verlag, Berlin 1991

• Christoph Wolff, Bachs Leipziger Kirchenkantaten: Repertoire und Kontext, in: Christoph Wolff (Hg.), Die Welt der Bach-Kantaten, Bd. III, S. 13 ff., J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag, Stuttgart 1999