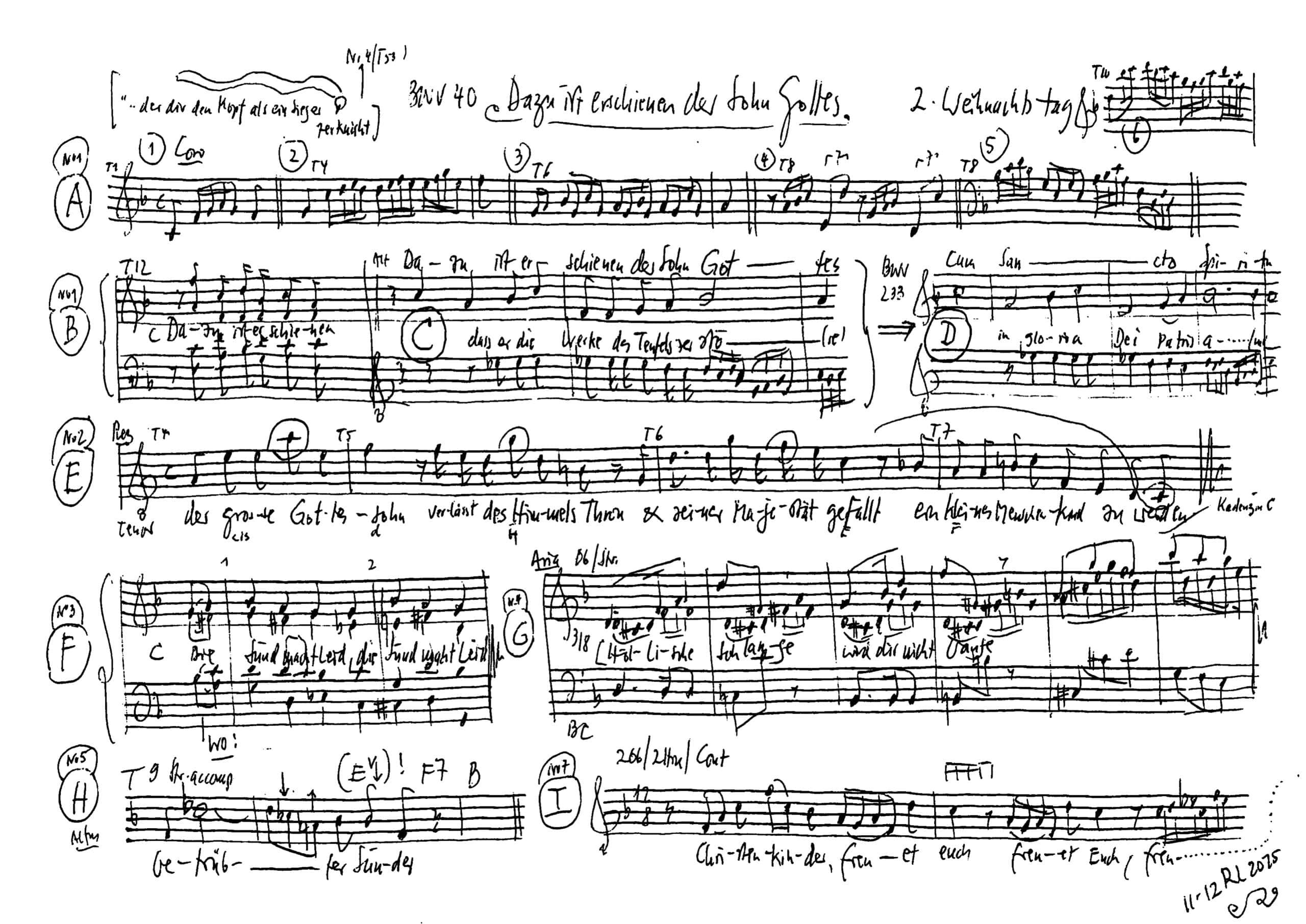

Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

BWV 040 // zum 2. Weihnachtstag

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Horn I+II, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo

In einer seiner ersten Leipziger Weihnachtsmusiken nahm sich Bach nichts weniger als die Versöhnung von Kunst und Verständlichkeit vor. Gleich drei verschiedene Choralsätze geben dem gemeindlichen Singen ungewöhnlich viel Raum; die Arien und der von zwei Hörnern überstrahlte Eingangschor offenbaren hingegen konzertanten Glanz und kontrapunktische Meisterschaft. Der auf Jesus als Überwinder von Tod, Teufel und Sünde konzentrierte Text setzte zudem dramatische Gestaltungskräfte frei. «Menschen, Tiere, Sensationen» – Bachs klingende Weihnachtsrevue könnte abwechslungsreicher nicht sein.

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er tut Wunder. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren. Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel; aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes.

Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes – nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung.

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: «Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.» Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Chor

Sopran

Alice Borciani, Cornelia Fahrion, Linda Loosli, Susanne Seitter, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel

Alt

Antonia Frey, Francisca Näf, Jan Thomer, Lisa Weiss, Sarah Widmer

Tenor

Clemens Flämig, Manuel Gerber, Sören Richter, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Daniel Pérez, Julian Redlin, Peter Strömberg, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Patricia Do, Lisa Herzog-Kuhnert, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Stella Mahrenholz

Violoncello

Martin Zeller, Bettina Messerschmidt

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Andreas Helm, Amy Power

Fagott

Susann Landert

Horn

Stephan Katte, Thomas Friedlaender

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Eva von Redecker

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.12.2025

Aufnahmeort

St. Gallen // evangelische Kirche St. Mangen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

26. Dezember 1723 in Leipzig

Dichter unbekannt

Satz 1: 1. Johannes 3,8

Satz 3: «Wir Christenleut» (Caspar Füger, 1592), Strophe 3

Satz 6: «Schwing dich auf zu deinem Gott» (Paul Gerhardt, 1653), Strophe 2

Satz 8: «Freuet euch, ihr Christen alle» (Christian Keymann, Entstehungszeit 1645; Erstdruck 1646), Strophe 4 (Textdruck Döbeln 1736)

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre.»

1. Chor

Der Eingangschor setzt ein mit einem wörtlichen Zitat aus 1. Johannesbrief 3.8 über den dramatischen Grund für die Geburt Jesu: «Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre», was gleich zu Beginn kontrastreiche Horizonte eröffnet. In das ebenso launige wie motivisch selbstbewusste Konzertieren der Hörner, Oboen und Streicher stimmen die Vokalpartien mit blockhaften Rufen und bildhaften Koloraturen («zerstöre») ein. Anschliessend errichtet Bach mit diesen Bausteinen ein auch mit effektvollen Engführungen arbeitendes Fugengebäude, ehe der Satz in kraftvollfreiem Reprisen-Gestus endet.

2. Rezitativ — Tenor

Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,

das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,

der große Gottessohn

verläßt des Himmels Thron,

und seiner Majestät gefällt,

ein kleines Menschenkind zu werden.

Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann:

Der König wird ein Untertan,

der Herr erscheinet als ein Knecht

und wird dem menschlichen Geschlecht,

o süßes Wort in aller Ohren!

zu Trost und Heil geboren.

2. Rezitativ — Tenor

Im ebenso liebevoll wie gekonnt ausmusizierten Tenor-Rezitativ wird die Weihnachtsgeschichte mit den Worten des Johannesprologs paraphrasiert und als heilsamer Tausch interpretiert: Der Gottessohn wird Menschenkind und der König Untertan, damit der Mensch wieder zum Heil gelangen kann.

3. Choral

Die Sünd macht Leid;

Christus bringt Freud,

weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.

Mit uns ist Gott

nun in der Not:

Wer ist, der uns als Christen kann verdammen!

3. Choral

Die 3. Strophe des alten Chorals «Wir Christenleut» von Caspar Füger (1592) bringt das Ganze auf eine schöne, knappe Formel: «Die Sünd macht Leid; Christus bringt Freud» – und fügt als Heilsbotschaft für alle hinzu: «Mit uns ist Gott» (dt. Übersetzung von «Immanuel») «nun in der Not».

4. Arie — Bass

Höllische Schlange,

wird dir nicht bange?

höllische Schlange?

Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,

ist nun geboren,

und die verloren,

werden mit ewigem Frieden beglückt.

4. Arie — Bass

In der Bass-Arie wird mit der Sündenfall-Geschichte von Genesis 3 der Teufel direkt angesprochen und Christus als künftiger Sieger gefeiert. Er wird es sein, welcher der Schlange den Kopf zertritt und die Verlorenen «mit ewigem Frieden beglückt». Bach entwirft dazu über sündenbezogener Basschromatik einen bildhaft zuckenden Orchestersatz, in dessen fahle Unwirklichkeit bereits das Zu-Staub-Zerfallen alles Bösen einkomponiert scheint.

5. Rezitativ — Alt

Die Schlange, so im Paradies

auf alle Adamskinder

das Gift der Seelen fallen ließ,

bringt uns nicht mehr Gefahr;

des Weibes Samen stellt sich dar,

der Heiland ist ins Fleisch gekommen

und hat ihr allen Gift benommen.

Drum sei getrost! betrübter Sünder.

5. Rezitativ — Alt

Das mit hinterhältig züngelnden Streicher-Figuren ausgestattete Alt-Rezitativ strickt weiter am mythologischen Faden der bösen Schlange, welche im Paradies über Eva die Seelen aller Adamskinder vergiftet habe – was nun jedoch überwunden ist durch den Heiland, der «ins Fleisch gekommen» und ihr «allen Gift benommen». Entsprechend tritt in diesem Moment überwundener Heillosigkeit die anfangs ausgesparte Continuostütze hinzu.

6. Choral

Schüttle deinen Kopf und sprich:

Fleuch, du alte Schlange!

Was erneurst du deinen Stich,

machst mir angst und bange?

Ist dir doch der Kopf zerknickt,

und ich bin durchs Leiden

meines Heilands dir entrückt

in den Saal der Freuden.

6. Choral

Unglaublich bildstark und kraftvoll sind die Worte der 2. Strophe von Paul Gerhardts Choral «Schwing dich auf zu deinem Gott» (1653). Denn nun sollen alle Gläubigen den Kopf schütteln und sprechen: «Fleuch, du alte Schlange!» Ihre fortwährenden Stiche sind nicht mehr gefährlich, denn ihr Kopf ist «zerknickt» und ihre Wirkungen durch Christi Leiden überwunden.

7. Arie — Tenor

Christenkinder, freuet euch!

Wütet schon das Höllenreich,

will euch Satans Grimm erschrecken:

Jesus, der erretten kann,

nimmt sich seiner Küchlein an

und will sie mit Flügeln decken.

7. Arie — Tenor

Die Tenor-Arie ruft alle «Christenkinder» auf zur Freude, denn nun wird mit den Worten der Perikope des Stephanstages aus Matthäus 23.37-39 Jesus als Retter gefeiert, der als Henne seine «Küchlein» mit Flügeln deckt und schützt. Der befreit federnde 12∕8-Takt trägt die von aufstrebenden Fanfaren vorangetriebene Tenorstimme durch freudestrahlende Koloraturen und das deutende «Erschrecken» des Mittelteils.

8. Choral

Jesu, nimm dich deiner Glieder

ferner in Genaden an;

schenke, was man bitten kann,

zu erquicken deine Brüder:

Gib der ganzen Christenschar

Friede und ein selges Jahr!

Freude, Freude über Freude!

Christus wehret allem Leide.

Wonne, Wonne über Wonne!

Er ist die Genadensonne.

8. Choral

Der dritte Choral dieser Kantate stammt aus Christian Keymanns Weihnachtslied «Freuet euch, ihr Christen alle», dessen 4. Strophe sich im Gebet direkt an Jesus wendet mit den Bitten um Gnade, Frieden und ein seliges Jahr. Auch dank der diesen Choral auszeichnenden Steigerungsmelodik mündet die Kantate so in ein überschwängliches: «Freude, Freude über Freude!»

Eva von Redecker

Liebes, sehr geehrtes Publikum

Ich würde gern sagen, dass es mir eine grosse Ehre ist, hier zu Ihnen zu sprechen, aber kürzlich wies mich ein hochbetagter, gelehrter Marxist – Wolfgang Fritz Haug – darauf hin,[1] dass «Ehre» eine feudale Kategorie sei. «Eine Freude», solle ich sagen. Und das passt ja auch ganz vorzüglich zu den letzten Klängen, die wir eben geniessen durften: Freude, Freude über Freude! / Christus wehret allem Leide. / Wonne, Wonne über Wonne! / Er ist die Genadensonne. Ich werde auf die spezifische Freude über das Weihnachtswunder zurückkommen, aber erst einmal möchte ich sagen, dass es eine riesige Freude ist, an diesem bezaubernden Ort zu sein und Bachs unvergleichlichen Klängen zu lauschen. Und so ganz komme ich von der Ehre nicht los. Wenn auch nicht geehrt, so bin ich doch ehrfürchtig. Es ist ziemlich einschüchternd, einem etwas über drei Jahrhunderte gültigen Werk einen neuen Sinn abgewinnen zu sollen. Zumal ich Ihnen versichern kann, dass ich von Musik – so gross meine Wonne an ihr ist – wenig verstehe.

Glücklicherweise hat so eine Kirchenkantate aber einen Text. Und in diesem Fall, Nummer 40 im Bach-Werke-Verzeichnis, auch einen direkten Anlass. Johann Sebastian Bach schrieb das Stück zum zweiten Weihnachtstag 1723 zur Aufführung in Leipzig. Sein Librettist griff auf Worte aus der Bibel und von früheren Meistern der barocken Kirchenmusik wie Paul Gerhardt und Caspar Füger zurück. Und die resultierende Botschaft ist ausgesprochen reichhaltig, philosophisch geradezu. Denn am 26. Dezember geht es nicht mehr um die Verkündung des Weihnachtswunders, nicht um die Offenbarung – «siehe, uns ist ein Kindlein geboren» –, sondern um deren Deutung. Darzu ist erschienen der Sohn Gottes … Darzu, das antwortet auf ein Wozu? Wir sollen erfahren, zu welchem Zweck Jesus auf die Welt kam. Was der Sinn und die Bedeutung, was das «Wieso-weshalb-warum» von Christi Geburt ist. Der religiöse Sinn, der Sinn für die Christenmenschen. Diese freudvolle Weihnachtskantate führt uns also direkt in die Theologie.

Vielleicht haben Sie erwartet, dass eine ungläubige feministische Philosophin, die sich von alten Marxisten belehren lässt, hier heute die Religion beiseitelässt. So lautete auch meine Aufgabenbeschreibung: «Gefragt ist explizit keine theologische Deutung. Sondern gefragt sind poetische, philosophische, persönliche Zwischenrufe und Denkmomente, die frei flottierend vom Text der Kantate ausgehen», schrieb mir meine wunderbare Kollegin Barbara Bleisch. Und so hatte ich es auch ungefähr angekündigt, in Eile und auf Nachfrage, «irgendwas zu Hannah Arendt und Natalität» würde ich sagen. Ich werde darauf kommen. Aber lassen Sie mich anders beginnen.

Wir erleben derzeit etwas, das so bizarr wirkt, auf säkulare Denkerinnen und modern fromme Christen gleichermassen so abwegig, dass es schwer ist, es überhaupt anzuerkennen. Im Namen des Christentums wird wieder Politik gemacht. Unbarmherzige Politik, und das auf grosser, weltgeschichtlicher Bühne. Es passt so wenig in unsere Vorstellung von Aufklärung, von säkularer Trennung von Staat und Kirche, von Weltoffenheit, dass wir es vielleicht noch nicht ganz fassen. Aber schon eine kursorische Bestandsaufnahme ergibt etliche Anhaltspunkte. Einer der reichsten und in der US-Politik einflussreichsten Tech-Milliardäre, Peter Thiel, vertritt offensiv die Ansicht, wir befänden uns in einem apokalyptischen Endkampf, in dem Technikfeinde und Greta Thunberg die Rolle des Antichrist einnähmen, der aggressive Westen unter Trump jedoch das Katechon sei: die Kraft, die der Zerstörung entgegenstehe. Endzeitvorstellungen evangelikaler Christen sind auch im Nahost-Konflikt im Spiel. Christliche Zionist:innen glauben, dass sich die Juden, bevor sie selbst als Ungläubige die Verdammnis träfe, in einem von Heiden befreiten Jerusalem versammeln sollten, weil nur dann Jesus wiederkehre. Sie haben eine grosse Basis – grösser als die der Jüdinnen und Juden in den USA, von denen viele zudem Israels Politik kritisch gegenüberstehen – und unterstützen die Auslöschungspolitik gegen Palästinenser:innen als Teil eines Heiligen Krieges. Pete Hegseth, der US-amerikanische «Kriegsminister», hat tatsächlich ein Kreuzzugssymbol auf seinen Rücken tätowiert. Und die Politik in Texas wird massgeblich von einem Öl-Tycoon namens Tim Dunn beeinflusst, der glaubt, dass das Petroleum, mit dessen Förderung er reich wurde, vor sechstausend Jahren von Gott in die frisch geschaffene Erde gelegt wurde. Es ist also alles andere als egal, wozu der Sohn Gottes erschienen ist.

Wenn wir uns nun wissbegierig der Kantate zuwenden, um mehr über das Darzu zu erfahren, lauert da allerdings zunächst eine gewisse Enttäuschung. Diese wunderbare Kantate enthält einige der krudesten Bilder der gesamten christlichen Tradition. Das Darzu scheint nachgerade reaktiv. Dass er die Werke des Teufels zerstöre, lautet die unmittelbare Antwort. Jesus als Zerstörer und Rächer, ist das der Sinn der Evangelien? Höllische Schlange, / Wird dir nicht bange? / Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt, / Ist nun geboren. Eine herrliche Alt-Arie, aber soll das die Weihnachtsfreude sein, blosses Frohlocken über den Triumph? Verzeihen Sie meine Vehemenz, aber diese Texte durchweht ein Hauch der ältesten und verbreitetsten Sektiererei des Christentums: des Manichäismus. Stellenweise klingt das Libretto geradewegs nach einem dualistischen Plot, in dem zwei grundverschiedene Kräfte einen Endzeitkampf ausfechten. Hier Teufel, dort Gott; hier Schlange, dort Jesus; hier Weib, dort Christenmensch. Ein Kampf von Gut gegen Böse: Grimm, Gift und gleich zweimal der Kopf zerknickt. Das Gute gewinnt, das Böse ist vernichtet und die unschuldigen Kinder können unter den Flügeln der Glucke Gottessohn Zuflucht suchen. Will euch Satans Grimm erschrecken: / Jesus, der erretten kann, / Nimmt sich seiner Küchlein an / Und will sie mit Flügeln decken.

Das ist zwar auf begnadete Weise vertont, aber wenn man es in dem eben skizzierten Sinne läse, dann ist es Ketzerei. Es ist Ketzerei aus christlicher Sicht, weil es das Böse als eigenständige Kraft und das Gute lediglich als Gegenspieler auffasst. Und es ist Ketzerei aus materialistischer Sicht, weil es den Menschen ihre Freiheit vorenthält. Sicher soll man im Glauben auch manchmal Zuflucht finden wie ein flauschiges Küken unter dem Flügel. Aber dazu ist Jesus nicht geboren. Er ist geboren, um die Menschen zu erlösen. Die Menschen als Christenmenschen zu erlösen ist etwas anderes, als das Licht von der dreckigen Materie zu scheiden, wie es der Manichäismus predigt. Diese eklektische, Urchristentum, Zoroastrismus und Buddhismus aufgreifende Lehre wurde während der spätantiken Konsolidierung der christlichen Religion brutal verfolgt, insbesondere von ihrem ehemaligen Anhänger, dem Kirchenvater Augustinus. Nichtsdestotrotz hat der manichäische Fanatismus das Christentum auch tief geprägt. Das ist oft so mit Ideen, die man verfolgt. Wir sollten uns davor hüten. Gerade Augustinus predigt an vielen Stellen eine rabiate Abkehr von der Welt, Gnadenlosigkeit und einen immer schon misogynen Körperhass. Und ein wenig klingt Derartiges auch in unserer Kantate durch, etwa im zweiten Rezitativ, wo das Schlangengift auf die Adamskinder fällt und mit des Weibes Samen zusammenhängt.[2]

Das Teuflische solcherart im Weiblichen auszumachen stösst übel auf, zumal wenn man Eva heisst. Sagen Sie nicht Gift, möchte ich den Kantatendichtern sagen. Es heisst Wille. Sagen Sie nicht Sünde. Es heisst Begehren. Eine solche Gegenrede auf den Punkt gebracht hat Daniela Seel, eine zeitgenössische Dichterin. Sie schreibt in ihrem 2024 verfassten Langgedicht Nach Eden folgende Zeilen über Eva: «Eva ernst nehmen. In ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger, / im Urteilsvermögen, in ihrer Lust, am Essen, am Teilen, ihrer / Verantwortung. Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß. Gott / hatte es ihr gesagt. Die Schlange hatte es ihr gesagt.»[3]

«Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß.» Ist das jetzt einfach die entgegengesetzte Ketzerei? Der Einspruch gegen alten und neuen Manichäismus im Namen der weltlichen Vernunft und der weiblichen Menschheit? Ist es gar Hexerei? Mir soll das recht sein. Lieber mit einem Apfel in der Hölle als ohne Erkenntnishunger im Paradies. Aber irgendetwas ist dennoch faul, wenn wir zu unumwunden zu dieser Perspektive übergehen. Das setzt Alternativen an, als stünden wir noch im Paradiesgarten, als wüssten wir nicht, dass die Geschichte nach der Frage «reinbeissen oder nicht» längst weitergegangen ist. Es kam ja noch etwas hinzu. Darzu ist erschienen der Sohn Gottes … Seels Zeilen sind «nach Eden» verortet. Könnten sie auch nach Bethlehem stehen?

Um das zu beantworten, müssen wir endlich klären, was Bethlehem eigentlich bedeutet. Dass Gott ein wehrloses Menschenkind wird, ist zunächst frappierend, weil Gott so demonstrativ die feudale Ehrenstellung aufgibt. Bedenkt doch diesen Tausch, / wer nur gedenken kann; / Der König wird ein Untertan, / Der Herr erscheinet als ein Knecht. Mit dieser liebenden Hingabe Gottes ist zugleich etwas über die Menschheit, über das irdische Leben offenbart. Ihre Form, in aller Endlichkeit und Sinnlichkeit, taugt dazu, das Göttliche zu fassen. Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt. Das ist die erste Facette des Weihnachtswunders. Es bietet Anlass zu Staunen und Jubel – O süßes Wort in aller Ohren!

Der protestantische, sozialistische Theologe Paul Tillich, der 1933 als einer der Ersten von den Nationalsozialisten seiner Professur beraubt wurde und ins amerikanische Exil floh, bezeichnet als den Kern der christlichen Botschaft, «daß das Sein im Konkreten universal sein kann».[4] Er denkt nicht, dass man irgendwelche Bibelgeschichten wörtlich glauben müsse – solchen Glauben rückt er gar unter dem Titel des «Mythos» in die Nähe des Aberglaubens. Aber das Folgende müsse man glauben: dass in einer ganz belanglosen Sache etwas stecken kann, das über alles, das ist, hinausreicht, das tröstet und heilt und macht, dass Dinge überhaupt da sind und dass sie sie selbst sein können.

Für Tillich, geschult an Aristoteles und Augustinus, ist Gott das Sein. Nicht eine besonders hochgestellte, herausgehobene Sache neben anderen Sachen, nicht etwas, das irgendwo existiert, sondern das «Sein-Selbst».[5] «Das Sein ist nicht die höchste Art des Seienden, sondern das, was Seiendes überhaupt erst möglich macht»,[6] schreibt er, oder auch: «die Macht des Seins oder der Grund des Seins oder der Sinn des Seins».[7] Gott steht nicht der Schlange gegenüber, sondern dem Abgrund des völligen Nicht-Seins, einem Universum, in dem es nichts gibt, weder uns noch die Schlange noch Gott. Und auch kein Universum. Das kriegt man gar nicht zu Ende gedacht, deshalb liegt ja auch so ein Trost in der Bejahung des Urpositiven. Das heisst, an Gott zu glauben.

Aber als Christenmensch glaubt man nicht nur an Gott, man glaubt auch an Jesus Christus. Und dessen Dazukommen verwandelt das Sein. Der Kern der christlichen Botschaft ist, so hörten wir, dass Gott, also die Universalität, die uns vor dem leeren Un-Universum rettet, auch im Konkreten anwesend sein kann. Dass Untertan, Knecht, Wickelkind, dass im Prinzip auch Eva und Apfel und Schlange Gott beheimaten können. Diese überwältigend freudige Einsicht überführt in Tillichs Begriffen das Sein in ein «Neues Sein». Dieses Neue Sein, so lautet seine Weihnachtsdeutung, solle der Zentralbegriff christlicher Theologie werden.[8]

Das Neue Sein stellt etwas wieder her, das mit dem eigensinnigen menschlichen Handeln in der irdischen Welt auseinandergefallen war. Augustinus nennt diesen Auseinanderfall Sünde. Aber Tillich gefällt der Unterton eines blossen Ungehorsams nicht, eines Verstosses gegen ein Gebot. Als wäre Gott doch der real existierende Herrscher. Tillich nennt es stattdessen «Wesensverfehlung»:[9] dass unsere Existenz vom göttlichen Wesen, das auch unseres sein sollte, abweicht. Es ist keine Sollensrelation, die uns mit Gott verbindet, sondern eine Seinsrelation. Wir können am Göttlichen teilhaben. Und während uns das nicht gelingt – ein Misslingen, das der Paradiesmythos einfängt –, macht Gott die Gegenbewegung und nimmt kreatürliche Form an, beweist uns, dass er in uns wohnt, auch wenn wir auf Abwegen wandeln.

Wollen wir dieses Angenommen-Sein, diese göttliche Annahme unserer Form bestätigen, müssen wir uns selbst um die Überwindung unserer Wesensentfremdung bemühen. Bei Augustinus lautet die Antwort auf die einschüchternde Frage, wie man denn dem Reich Gottes zugehören könne, ganz einfach: «indem man Sehnsucht nach ihm hat». Tillich spricht von einer Hinkehr zur Liebe, «zu dem, was in allem Seienden jenseits der Spaltung von Essenz und Existenz steht».[10] Die Teilhabe besteht im Ergriffensein von Gott, der uns bereits entgegengekommen ist. Bei der Lektüre von Tillich schien mir die Kategorie der Ergriffenheit nicht allzu klärend. Aber wenn man in so einer Kirche Bach hört, weiss man sehr genau, was es heisst.

Die wirkliche Erlösung besteht nun aber darin, dass dank Jesu Geburt und Lehre die Wesenserfüllung, also die Teilhabe am Göttlichen, nicht mit unserer Freiheit im Widerspruch steht. Hannah Arendt, die mit Paul Tillich befreundet und zusätzlich über ihre gemeinsame Geliebte Hilde Fränkel innig verbunden war, hat eine wunderbare Beschreibung davon gegeben, warum man Jesus als Inbegriff der Freiheitsermöglichung verstehen kann. Das Erste ist das Faktum seiner Geburt. Denn sie zeigt, dass Neues möglich ist. «Das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und von dem Verderben rettet, (…) ist das Geborensein», schreibt sie in Vita activa.[11] Nach diesem Vorbild setzt auch jedes menschliche Handeln einen unvorhersehbaren Anfang. Unvorhersehbar, zumal für Menschen, sind aber auch die Folgen der Handlungen. Deshalb brauchen wir, zweitens, eine Möglichkeit, uns von falschen Anfängen wieder loszusagen. Sonst verstrickten wir uns mit jedem freien Neuanfang gleich wieder in Unfreiheit. Wir würden die Folgen nicht los. Aber es gibt ein Mittel: die Vergebung, also die Möglichkeit, von der Verantwortung freigesprochen zu werden. «Nur durch dieses dauernde gegenseitige Sich-Entlasten und Entbinden können Menschen, die mit der Mitgift der Freiheit auf die Welt kommen, auch in der Welt frei bleiben», formuliert es Arendt.[12] Freiheit ist nicht das Gift, sie ist eine Mitgift, die wir hüten müssen.

Ohne die Möglichkeit, Verantwortung für falsches Handeln zu übernehmen, es sich nochmal anders überlegen zu können, um Verzeihung zu bitten, liesse sich Evas Wahl wirklich nicht nachträglich gutheissen. Mit dieser Möglichkeit hingegen schon. Seel schreibt, dass Eva wusste, was sie tat, dass sie Urteilsvermögen hatte. Eva hat den Apfel eben nicht gegessen wie eine Schlange die Maus, nicht aus Instinkt, nicht wahllos. Das wäre Sünde, Verfehlung des Wesens, Unfreiheit. Und also können Urteilsvermögen und Wissen die Lust, das Essen, das Teilen weiter begleiten. Die Versuchung führt nicht in unauflösliche Verstrickung. Das stimmt, zumindest nach Bethlehem. Gerade im Frei-Sein, im Handeln-Können, wird unsere Existenz ihrer Essenz würdig. Darzu ist erschienen der Sohn Gottes: dass wir frei und neugierig sein können, auf die Schlange hören und dabei an Gottes Wesen teilhaben.

Die Freude ist der Ehre vorzuziehen. Aber vielleicht ist noch höher als die Freude die Wonne: als innige Freude, die Freiheit birgt. Das wäre jedenfalls meine Hörempfehlung, wenn wir jetzt der Kantate ein zweites Mal lauschen dürfen: dass Sie in der Musik auf die Stellen achten, in denen die Freude in Wonne übergeht. Und dann auf die verheissungsvolle Stelle warten, an der die Wonne am Ende der Kantate ohne musikalische Auflösung im Raum schweben bleibt. Sie verschwindet nicht in himmlische Harmonie – sie setzt darauf, uns ergreifen zu können.

[1] Wolfgang Fritz Haug sagte, ihn wiederum habe Jahrzehnte zuvor Erich Fromm auf diese Weise zurechtgewiesen.

[2] Die für heutige Ohren vielleicht befremdliche Rede vom weiblichen Samen verdankt sich der frühmodernen Vorstellung eines Ein-Geschlechter-Modells. Die weiblichen Fortpflanzungsorgane wurden anatomisch als weniger perfekte (feuchtere, kühlere) Variante der männlichen Gestalt verstanden, die lediglich nach innen gekehrt war. «Samen» ist hier also unisex. Die im 18. Jahrhundert aufkommende und bis heute gängige Rede vom Sperma als Samen ist übrigens hochgradig irreführend: Das Kind entsteht im weiblichen Körper aus zwei Keimzellen, wohingegen ein Samen die gesamte Erbinformation enthält und von der Erde lediglich im Wachstum genährt wird. Vgl.: Thomas Laquer (1992): Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud; Claudia Honegger (1991): Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib, 1750–1850; beide Campus, Frankfurt a. M.

[3] Daniela Seel (2024): Nach Eden. Suhrkamp, Berlin, S. 7.

[4] Paul Tillich (2018 [1955]): Das Neue Sein als Zentralbegriff einer christlichen Theologie, in: Ders.: Rechtfertigung und Neues Sein, Hg. Christian Danz. Christliche Verlagsanstalt, Leipzig, S. 35–64, hier S. 50.

[5] Tillich: Das Neue Sein, S. 40.

[6] Ebd., S. 39.

[7] Ebd., S. 48 f.

[8] Ebd., S. 35.

[9] Ebd., S. 42.

[10] Ebd., S. 56.

[11] Hannah Arendt (1981[1958]): Vita activa oder Vom tätigen Leben. Piper, München, S. 243.

[12] Ebd., S. 235.