Wo gehest Du hin

BWV 166 // Kantate

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe, Streicher und Continuo

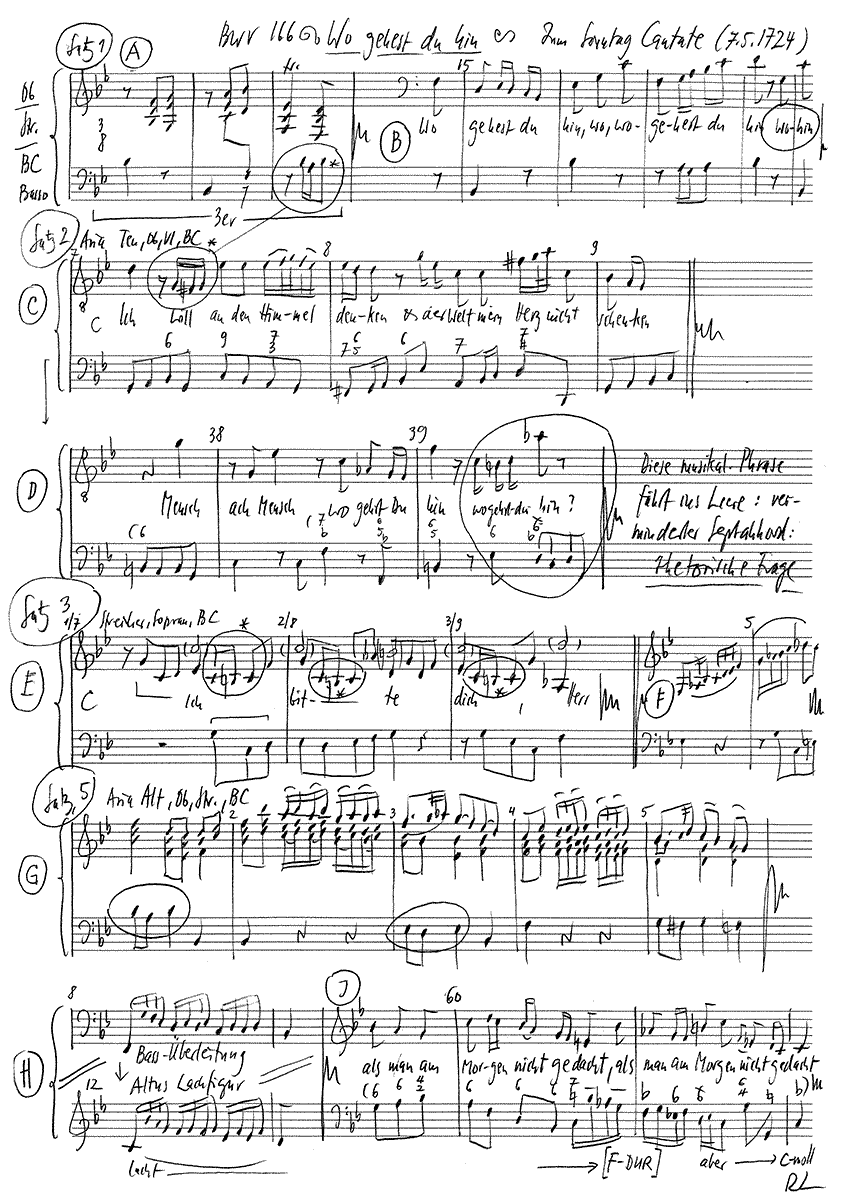

«Wo gehest du hin?» – Die am 7. Mai 1724 erstaufgeführte Kantate BWV 166 beginnt mit einem aus nur vier Worten bestehenden Bibelspruch, der zugleich lapidar wie rätselhaft ist und kompositorisch schwer umzusetzen war.

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Publikationen zum Werk im Shop

Chor

Sopran

Guro Hjemli

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Michi Gaigg (special Guest, Leiterin L‘Orfeo Barockorchester), Renate Steinmann

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Luise Baumgartl

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Katharina Hoby Peter

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

18.04.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Zitat aus Johannes 16.5

Textdichter Nr. 2, 4, 5

unbekannter Dichter

Textdichter Nr. 3

Bartholomäus Ringwaldt, 1582

Textdichter Nr. 6

Ämilie Juliane Gräfin von Schwarzburg-Rudolfstadt, 1688

Erste Aufführung

Sonntag Cantate,

7. Mai 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Bach erschafft in seinem Eingangssatz eine von abgerissenen Gesten und kurzatmigen Dreitaktperioden geprägte Umsetzung, die ein Bild der fragenden Ziellosigkeit evoziert, das dennoch edle und ernsthafte Züge trägt. Hier wird niemand beiläufig nach dem Weg gefragt, sondern in väterlich-gewichtiger Weise zur Rede gestellt.

Die hinter dieser klingenden Deutung stehende Idee wird erst in der folgenden Arie enthüllt, deutet doch der Textdichter die eigentlich an den gen Himmel auffahrenden Jesus zu richtende, von den Jüngern jedoch gar nicht gestellte Frage «Wo gehest du hin?» in eine Entscheidungssituation um, der sich der irdische Mensch moralisch und heilsgeschichtlich stellen muss und die er mit der entschiedenen Verwahrung beantwortet: «Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken.» Die so entstandene Doppelform hält der Orientierungslosigkeit des ersten Satzes die konzentrierte Innerlichkeit der himmelsgerichteten Arie entgegen, was der zunächst unbestimmten Wendung «Wo gehest du hin?» eine sorgende und konkrete Bedeutung verleiht. Da die erhaltene Stimme Violino II der Kantate nur die zur Tutti-Verstärkung bestimmte Dublette der eigentlichen Solostimme darstellt, fehlt die für die vollständige Realisierung des Satzes notwendige Partie der zweiten Violine. Doch lässt sich dieser Mangel zumindest für den A-Teil der Arie durch das 1842 posthum gedruckte Orgeltrio BWV 584 beheben, das ein vielleicht in Bachs Schülerkreis entstandenes Arrangement einer früheren Fassung der Arie darstellt und beide Obligatstimmen zuverlässig wiedergibt. Sowohl der durchlässig-konzentrierte Tonfall der Musik als auch der sensibel der Intention des Menschen nachspürende Text dieser komponierten «Gretchenfrage» deuten stark auf eine Weimarer Entstehung, zumal das Kantatenlibretto von Bachs dortigem Dichterpartner Salomo Franck stammt.

Die folgende Liedstrophe ist für Sopran, Unisono-Streicher und Basso continuo gearbeitet und entspricht dabei dem Typus der später zu Orgelsätzen umgearbeiteten «Schübler-Choräle». Der dem Busslied «Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl» entnommene Text («Ich bitte dich, Herr Jesu Christ») verweist in Bachs strengem motivischem Korsett auf die Notwendigkeit einer lebenslangen Einübung in die von der vorangehenden Arie verkörperte Weltabwendung. Darauf folgt ein kurzes, jedoch sehr bildhaftes Rezitativ, das das «Verfließen der Regenwasser» und das «Verschießen (= Ausbleichen) der Farben» als Chiffren der Vergänglichkeit und Unbeständigkeit des menschlichen Daseins mobilisiert.

Wer daraufhin eine energische Kräftigungsmusik erwarten würde, liegt falsch. Vielmehr hat Bach mit den gleissenden falschen Gesten der Altarie und im Gestus eines höfischen Menuetts das Vertrauen auf das flüchtig hohnlachende Glücke in einer Weise karikiert, die ebenso drastisch ist, wie sie in der trockenen Rechthaberei der Solopartie mit der Vergeblichkeit aller von aussen kommenden Ermahnung rechnet. Die fallenden Orchestergirlanden des Mittelteils mahnen jedoch zu Eile und Umkehr: Es kann zwischen Morgen und Abend ganz schnell hinab zur Hölle gehen…

Dieser ernsten Wendung schliesst sich der Schlusschoral als veritables Memento Mori an. «Wer weiß, wie nahe mir mein Ende»: Es braucht nicht mehr als die eindringlichen Worte aus Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadts Lied, um die wahre Dimension der Endlichkeit klarzustellen und der einleitenden Frage «Wo gehest du hin?» beklemmenden Nachdruck zu verleihen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Bass)

Wo gehest du hin?

2. Arie (Tenor)

Ich will an den Himmel denken

und der Welt mein Herz nicht schenken.

Denn ich gehe oder stehe,

so liegt mir die Frag im Sinn:

Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin?

3. Choral (Sopran)

Ich bitte dich, Herr Jesu Christ,

halt mich bei den Gedanken

und laß mich ja zu keiner Frist

von dieser Meinung wanken,

sondern dabei verharren fest,

bis daß die Seel aus ihrem Nest

wird in den Himmel kommen.

4. Rezitativ (Bass)

Gleichwie die Regenwasser bald verfließen

und manche Farben leicht verschießen,

so geht es auch der Freude in der Welt,

auf welche mancher Mensch

so viele Stücken hält;

denn ob man gleich zuweilen sieht,

daß sein gewünschtes Glücke blüht,

so kann doch wohl in besten Tagen

ganz unvermut’ die letzte Stunde schlagen.

5. Arie (Alt)

Man nehme sich in acht,

wenn das Gelücke lacht.

Denn es kann leicht auf Erden

vor abends anders werden,

als man am Morgen nicht gedacht.

6. Choral

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;

ach wie geschwinde und behende

kann kommen meine Todesnot.

Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:

Mach’s nur mit meinem Ende gut!

Katharina Hoby-Peter

«Von der Unmöglichkeit, den Text einer Bachkantate zu verstehen»

Radikaler könnte die Verneinung des Diesseits in der Kantate «Wo gehest du hin» kaum sein. Reflexionen einer kritischen Theologin über eine Kantate, die an Bedeutung für diejenigen verliert, die in religiösen Texten Lebensbejahung suchen.

Die J. S. Bach-Stiftung hat Mut, sonst hätte sie mich kaum gebeten, heute Abend meine Gedanken über den Text der Bachkantate «Wo gehest du hin» hier in der Kirche vor Ihnen auszubreiten. Zuerst habe ich mich über die Anfrage gefreut. Doch je näher der Konzertabend rückte, desto beklommener wurde ich.

Ja, schon seit Wochen frage ich mich selber immer dringlicher und immer vorwurfsvoller: «Wohin gehst du?» – bis ich hier und jetzt definitiv zum Schluss gekommen bin: nirgends wohin!

Gerade heraus gesagt: Ich muss Ihnen beichten, dass ich den Kantatentext deshalb nicht auslegen werde, weil ich das nicht kann. Sie haben somit, es tut mir sehr leid, einen Narrengang hierher in die Trogener Kirche gemacht. Es bleibt mir nur, mich bei Ihnen dafür aufrichtig zu entschuldigen, und zwar so: Ich versuche, Ihnen zu erklären, warum ich mich bodenlos überfordert fühle. Bleiben Sie bitte noch ein kleines Weilchen hier. Geben Sie mir wenigstens die Chance, Ihnen den traurigen Werdegang meines langsamen Zerbrechens an der Bachkantate BWV166 schildern zu dürfen.

«Wo gehest du hin» – Die Kantate, die wir soeben gehört haben, hat auch mich wieder tief ergriffen. Vier Arien, Rezitativ und Schlusschor. Wer dabei unberührt bleibt und nicht irgendeinmal verstohlen nach dem Taschentuch sucht, der sollte sich lieber ein Fussballmatch ansehen. Irgendwo wird, nehme ich an, auch jetzt gerade gespielt. Sie aber, die Sie nicht beim Fussballmatch sind, frage ich gerade heraus: haben Sie dem Kantatentext ebenso andächtig und ergriffen wie der Musik von Johann Sebastian Bach gelauscht? Wohl kaum.

Tatsächlich hören und verstehen wir den Text bestenfalls in groben Zügen. Er versinkt gleichsam in der Musik von Bach. Trotzdem wird kaum jemand bedauern und sich beklagen, die Kantate nur halb gehört zu haben, weil er oder sie den Worten zu wenig folgte. Wir lassen es eher beim Gefühl bewenden, dass dieser Kantate etwas Ernstes und Sakrales zugrunde liegen muss. Am ehesten wird es wohl etwas mit Weihnacht, Ostern oder Pfingsten zu tun haben.

Aber: Es ergeht den Bachkantaten kaum besser als den heutigen Schlagertexten. Auch die sind kaum zum Nachlesen und Interpretieren da, sondern es reicht, wenn sie gefühlig machen. Dabei geht es in dieser Sparte eher in Richtung liebe, Ferne und Sehnsucht. Mehr liegt wohl kaum drin.

Jetzt verstehen Sie mich vielleicht schon ein wenig besser, warum ich verzweifelt vor Ihnen stünde, ich mit meinem von Bach brutal abgetrennten Text, den ich als solchen würdigen sollte. Ich wäre weder zu Erbaulichem noch zu Gescheitem fähig.

Der Titel, «Wo gehest du hin», basiert auf der Ankündigung Jesu, dass nach seinem Heimgang zum Vater der heilige Geist als Beistand an Pfingsten auf die Erde herabgesandt werde. Jesus sagt im Johannesevangelium: «Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch Jüngern fragt mich: Wohin gehst du?»

Textlich erschöpft sich die erste Arie dieser Kantate ausschliesslich in dieser Frage, was ich nicht an dieser Stelle, sondern später noch kommentieren will. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also vor rund 300 Jahren dürfte der Liedtext vom bis heute unbekannt gebliebenen Verfasser geschrieben worden sein. Diesen Text machte Johann Sebastian Bach dann Jahre später zur Kantate, die im Werkverzeichnis die Nummer 166 erhielt. Damit adelte der Komponist ihn recht eigentlich, oder besser noch, er heiligte ihn.

Der Text ist somit zu einer musikalischen Ikone geworden. Ich erlaube mir nun zu fragen – die Gedanken sind ja bekanntlich frei: Verdient unser Liedtext eine solche Ikonisierung? Ist er es wert, dass man ihn in höhere Sphären erhebt?

Die gleiche Frage richte ich auch an den Textteil, welcher der zweiten Arie unterlegt ist. Dieser ist übrigens die Einleitung und damit die Wegleitung zum Ganzen. Ja, er fasst recht eigentlich beinahe den Inhalt des gesamten Kantatentextes zusammen:

«Ich will an den Himmel denken

und der Welt mein Herz nicht schenken.

Denn ich gehe oder stehe,

so liegt mir die Frag im Sinn:

Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin?»

Sogleich weist uns der Liedermacher, wenn es nach ihm ginge, auf den einen und offenbar nach seiner Meinung einzig rechten Weg. Der aber ist karg, etwas langweilig gar und einsam. Ein Weg nämlich, der an purer leere vorbei und ohne Halt zu nichts anderem als zur Endstation Himmel führt.

Himmel direkt, ohne halt bei den Blumen, den Wäldern, den Dörfern, den Flüssen; vorbei am Frühling, am Meer; vorbei an den Bergen, an den blühenden Apfelbäumen, am Sommer, der so gut riecht und vorbei an der Herzlichkeit, der Liebe, der Fröhlichkeit der Menschen. Vorbei an den Kindern, den lustigen und den schwierigen, vorbei auch am Kranken, an der Einsamen, am Traurigen, an der Sterbenden, die so nötig einen Freund oder eine Begleiterin bräuchten.

Am liebsten möchte ich mit Aufzählen von solch irdischen Dingen gar nicht aufhören, ohne die ich nicht leben könnte und nicht leben möchte, die ich so liebe und denen ich wahrhaftig mein Herz, seit ich denken kann, schenke. Der unbekannte Texter hingegen macht es sich zum ausschliesslichen Lebensziel, absichtlich und ausgerechnet an alledem vorbeizugehen, das doch der liebe Gott für uns Menschen und damit auch für ihn geschaffen hat. Ich jedenfalls könnte nicht anders, als, umgekehrt, zu behaupten wagen, dass der liebe Gott eben gerade nicht will, dass wir an seiner Schöpfung und an seinen Geschöpfen vorbeigehen, sondern er will, dass wir wieder und wieder stehen bleiben, um zu schauen, zu staunen und zu lieben und mit Leib und Seele, mit allen Kräften und mit allem uns gegebenen Verstand dafür sorgen, dass diese seine Schöpfung samt all den Menschen darin nicht kaputt geht. Dass wir dabei gleichzeitig an den Himmel denken, hat der Schöpfer nicht verboten. Ja, auch das dürfen wir. Aber ich kann nicht umhin, meinem Missmut über den Liedtexter freien Lauf zu lassen, der erklärtermassen gewillt ist, ja nichts mit einer Welt zu tun zu haben, die ihn nur schon in Versuchung bringen könnte, ihn von seinem einzigen Lebensinhalt abzulenken, der da ist, an den Himmel zu denken.

Natürlich: Der Text ist nicht heute, sondern vor ungefähr 300 Jahren geschrieben worden. Da war man, das ist richtig, sehr viel kirchlicher, streng klerikaler. Die Schrecken des Dreissigjährigen Krieges mögen immer noch dumpf nachgeklungen haben, der weltliche Geist der Aufklärung machte sich breit und breiter, die Habsucht des Adels, welcher die Kirchengüter an sich riss, die Laster des Kleiderprunks, die Rauferei, die Unzucht. All das gab’s damals, und das war schlimm.

Aber das ist doch, mit andern Vorzeichen, im Vergleich zu heute überhaupt nicht anders. Damals wie heute lief und läuft der ganze Schrecken der Welt neben allen grossartigen Dingen derselben Welt im Gleichschritt einher. Das dürfte weder vor 300 Jahren, noch heute, oder in Zukunft ein Grund dafür sein, die Welt bloss als Wüste zu erleben, die einzig dafür geschaffen ist, sie nur prüfungshalber zu durchschreiten, an deren Ende aber, sofern die Prüfung bestanden ist, der Himmel sich öffnet.

Soweit also der Anfang der zweiten Arie. Sie ist nicht nur Einleitung, sondern das Credo des ganzen Liedes. Mit den beiden Eingangszeilen «Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken» ist eigentlich alles Weitere schon gesagt.

Die Text der dritten Arie läuft nämlich auf dasselbe hinaus:

«Ich bitte dich, Herr Jesu Christ,

halt mich bei den Gedanken

und lass mich ja zu keiner Frist

von dieser Meinung wanken,

sondern dabei verharren fest,

bis dass die Seel aus ihrem Nest

wird in den Himmel kommen.»

Damit wird das Bekenntnis gleich auch noch zur innigen und an Jesus Christus gerichteten Bitte verdichtet. So übermächtig ist der Wunsch des Pfarrers Bartholomäus Ringwaldt, des Textdichters dieser Strophe, dass er Jesus regelrecht anfleht, ihn als den Betenden hienieden niemals und unter keinen Umständen an etwas anderes als an den Himmel denken zu lassen. Nur von diesem Gedanken durchdrungen glaubt er, dem Wankelmut widerstehen zu können, welcher offenbar der dauernden Gefahr ausgesetzt ist, sein Herz der Welt zu schenken.

Seelisch hochgerüstet erklärt er, verharren zu wollen, und zwar «fest, bis dass die Seel aus ihrem Nest wird in den Himmel kommen». Die vom Poeten anvisierte Feierlichkeit und Erhabenheit seines Liedtextes wird damit für einen Augenblick sogar ungewollt fröhlich, wenn er die Seele mit einem Vogel vergleicht, der hienieden in seinem Nest lediglich nistet, um zuletzt sehr hoch hinauf, nämlich in den Himmel fliegen zu können.

Der vierte Textteil – und das ist das Bass-Rezitativ – soll das Credo des Poeten rechtfertigen und begründen, und zwar so:

«Gleich wie die Regenwasser bald verfliessen

und manche Farben leicht verschiessen

so geht es auch der Freude in der Welt,

auf welche mancher Mensch so viele Stücke hält;

denn ob man gleich zuweilen sieht,

dass sein gewünschtes Glücke blüht,

so kann doch wohl in besten Tagen

ganz unvermut’ die letzte Stunde schlagen.»

Spätestens werde ich bei Ihnen, meine Damen und Herren, wohl den letzten Rest an Goodwill verlieren, wenn ich Ihnen freimütig gestehe, was ich von diesen Zeilen halte: nämlich nichts. Einfach nichts. Auch hier. Ein banaler Text, und mag er noch so alt sein, verliert mit den Jahren nicht nach und nach seine Banalität, bis er nach einer halben Ewigkeit, und das wäre in unserem Falle eben heute, automatisch sakrosankt, erhaben und gegen jedes unverschämte spätere Infragestellen immun geworden ist.

Liege ich wirklich so daneben, wenn ich finde, der Vergleich sei auch gar zu dürftig? Wir sollen das Herz der Welt nicht schenken und statt dessen an den Himmel denken, weil ebenso das Regenwasser verfliesst oder die Farbe verschiesst?

Ja schon, so ist es! Doch selbst in der Erkenntnis, dass diesen beiden Feststellungen kaum zu widersprechen ist, werde ich noch lange nicht meinen Blick von der Welt abwenden! Nicht anders ist es mit dem Glück. Natürlich: Nichts ist gegen das Bild des ohne Voranmeldung mitten ins Glück tretenden Todes einzuwenden. Aber ich müsste jetzt, wollte ich Ihnen sagen, dass mich dieser Kantatentext anspricht, wohl nach bedeutend klingenden Sätzen suchen. Die kämen mir so gar nicht von Herzen. Ich kann ja den Dichter nicht allein dafür rühmen, dass es einer seiner Texte zur Bachkantate gebracht hat. Das reicht nicht, um seine Worte wunderbar und eindrücklich, treffend, bilderreich und schön zu finden. Auch bin ich keinesfalls zu tiefem Nachdenken veranlasst worden. Ein Satz wie «Es kann in meinen besten Tagen, ganz unvermut’ die letzte Stunde schlagen» und die ihm immanente Konsequenz: Adieu Welt und statt dessen nur noch Himmel, können mich nicht dazu veranlassen, diesen Kantatentext schön zu reden.

Auch der Text in der daran anschliessenden fünften Arie stimmt mich nicht milder:

«Man nehme sich in acht,

wenn das Gelücke lacht.

Denn es kann leicht auf Erden

vor abends anders werden,

als man am Morgen nicht gedacht.»

Damit wird nur wiederholt, worauf zuvor schon in der vierten Arie hingewiesen wurde, jetzt allerdings warnend. Vor allem aber: offenbar wird im Liedtext zum Vornherein jedem misstraut, dem «das Gelücke lacht», ja, es scheint, dass das Glück ganz grundsätzlich missbilligt wird, als gehöre es zum Wesen eines wertvollen Menschen, kein Glück zu haben. Wie auch immer: Wenn jemand wohl zum Leidwesen des Poeten Glück haben sollte, dann soll sich wenigstens der oder die Glückliche tunlichst in Acht nehmen. «Denn es kann leicht auf Erden vor abends anders werden, als man Morgen nicht gedacht.» Das kann ich nicht anders interpretieren als eine von einer leichten Missgunst begleitete und nur schlecht verborgene Hoffnung, das Glück des heute Morgen noch Glücklichen möge doch kehren, und zwar bevor es Abend wird. Das wäre doch des Guten zu viel, so möchte ich ironisch anmerken, wenn ein Mensch, der am Ende seiner Tage getrost das Gefühl hat, mit einem beglückenden Leben reich beschenkt worden zu sein, gar noch glücklich sterben dürfte. Ein solcher Mensch hätte ja der Welt sein Herz geschenkt und käme dennoch in den Himmel? Das aber darf nicht sein.

Jedenfalls danke ich Ihnen dafür, dass Sie möglicherweise jetzt doch etwas besser verstehen, dass ich mit dem Text dieser Kantate nie und nimmer warm werde. Er wird mir immer fremd bleiben. Damit bin ich am Ende meines Vortrages, den einige unter Ihnen vielleicht als einen nicht gehaltenen Vortrag empfinden mögen.

Aber halt! Da wäre ja noch der Schlusschoral.

«Wer weiss, wie nahe mir mein Ende!

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;

ach wie geschwinde und behende

kann kommen meine Todesnot.

Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:

Mach’s nur mit meinem Ende gut!»

Diese sieben Zeilen des Schlusschorals stehen für mich ganz allein und rein für sich da, fernab von allem, was voranging. Der Text stammt von einer Frau: ämelie Juliane Gräfin von Schwarzenburg-Rudolstadt. Sie hat ihn um 1695 geschrieben, also 30 Jahre vor Bachs Komposition. Die Melodie wird Georg Neumark zugeschrieben, und zwar um 1657 – also 67 Jahre, bevor Bach diese Kantate komponierte. Wie auch immer: Diesen Text schrieb eine Frau, die mitten im Leben stand, sich um einen Haushalt kümmerte, dem 152 Personen angehörten. Sie erlebte Freuden und tiefste Sorgen einer engagierten Hausfrau und Mutter. Sie wurde schon mit fünf Jahren Vollwaise und verlor eines ihrer Kinder sehr früh. Ihr Anliegen war, im Alltag ein christliches Leben zu führen und tätige Nächstenliebe zu üben, wozu es in der Kriegs- und Nachkriegszeit reichlich Gelegenheit gab.

und all diese Lebenserfahrungen, all die Momente, in denen ämelie Juliane Gräfin von Schwarzenburg-Rudolstadt ihr Herz der Welt schenkte, spiegeln sich in ihrem lied wider. Ernst, stark, eindringlich, schlicht, streng übrigens auch; aber in der ganzen Strenge behutsam und liebevoll und vor allem: tröstlich. Ja, wir sind vergänglich. Ist das so bedrohlich? Ist doch eigentlich Gott sei Dank so. Nur schon die eine Zeile, in acht Worten, jedes dieser Worte nur eine Silbe. «Hin geht die Zeit, her kommt der Tod». Kein Drohen mit dem Tod, verknüpft mit der Warnung, sich vor dem windigen «Gelücke» in Acht zu nehmen. Nichts von alledem, sondern einfach die ach so verständliche Bitte: «Mach’s nur mit meinem Ende gut».

Auch zu dieser Schlussstrophe sage ich im Übrigen nichts, aber jetzt deshalb nicht, weil sie einer Interpretation nicht bedarf. Da gibt es nichts zu deuten und zu erklären. Sie ist sich selbst Interpretation genug. Wenn Sie die ganze Kantate jetzt noch einmal hören, so lassen Sie sich durch nichts beirren, auch durch mich nicht, denn ich habe wie gesagt nichts gesagt. Es ist von A bis Z eine wundervolle Kantate. Von A bis Y höre ich Johann Sebastian Bach, und ganz am Schluss, beim Z, höre ich gleichermassen der zu, die geschrieben hat:

«Wer weiss, wie nahe mir mein Ende!

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.»

Das Ende ihres Liedes, das nicht mehr in der Kantate vorkommt, ermutigt uns für unser Leben folgendermassen:

«Ich leb indes in dir vergnüget

und sterb’ ohn alle Kümmernis.

Mir g’nüget, wie mein Gott es füget;

ich glaub und bin es ganz gewiss:

Mein Gott, aus Gnad durch Christi Blut

machst du’s mit meinem Ende gut!»