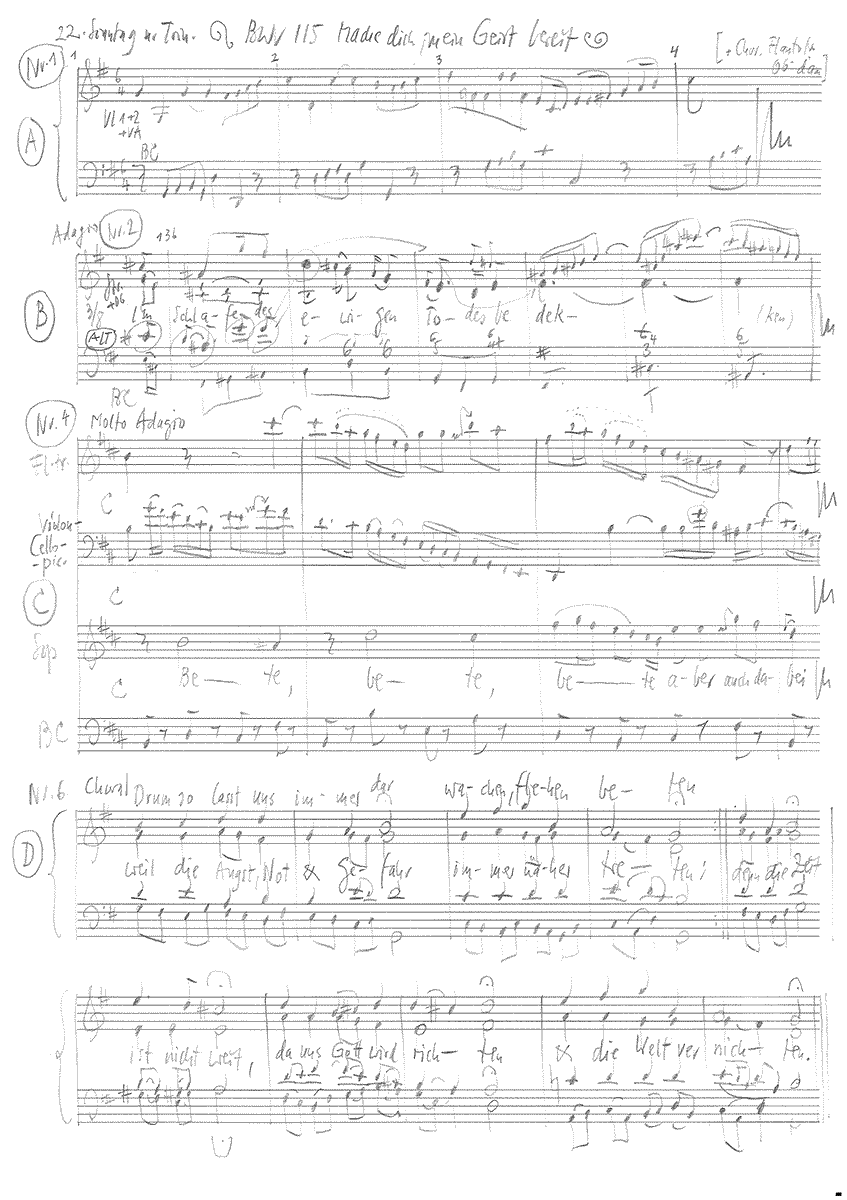

Mache dich, mein Geist, bereit

BWV 115 // zum 22. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Flauto traverso, Oboe d’amore, Corno, Violoncello piccolo, Streicher und Basso continuo

Ein unbekannter Dichter schuf aus dem Lied «Mache dich, mein Geist, bereit» von Johann Burchard Freystein eine Choralkantate. Von den zehn Strophen des Liedes übernahm er die erste und die letzte wörtlich für den Eingangs- und den Schlusschoral, und aus dem Inhalt der Binnenstrophen dichtete er frei zwei Rezitative und zwei Arien. Das Evangelium des Sonntags, das Gleichnis vom ungetreuen Schalksknecht (Matthäus 18, 23–35), schildert den Gegensatz zwischen Gottes Gnade und menschlicher Unbarmherzigkeit. Der Kantatendichter knüpft beim Gedanken des Liedes an, dass der König ganz unerwartet von seinen Knechten Rechenschaft fordern kann und es darum gilt, bereit zu sein, zu wachen (Nr. 2–3) und zu beten (Nr. 4–5).

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Jennifer Ribeiro Rudin, Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Olivia Fündeling, Anna Walker

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Katharina Jud, Misa Jäggin, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Achim Glatz, Raphael Höhn, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Daniel Pérez, Philippe Rayot, Oliver Rudin, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó, Christoph Rudolf

Viola

Martina Bischof, Sarah Krone, Katya Polin

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violoncello piccolo

Balázs Máté

Violone

Markus Bernhard

Oboe d’amore

Katharina Arfken

Fagott

Dana Karmon

Flauto Traverso/Traversflöte

Marc Hantaï

Corno

Olivier Picon

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Jörg Andreas Bötticher

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Markus Wild

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

20.10.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6 sowie Anfang Nr. 4

Johann Burchard Freystein, 1695

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Bearbeiter

Erste Aufführung

22. Sonntag nach Trinitatis,

5. November 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Choralkantate «Mache dich, mein Geist, bereit» BWV 115 entstand zum 22. Sonntag nach Trinitatis 1724 und war somit Teil von Bachs 2. Leipziger Jahrgang. Nach 1800 entstandene Abschriften und Teilabdrucke belegen ihre kirchenmusikalische Verwendung noch in der Ära des Thomaskantors August Eberhard Müller (amtierte 1800/04 bis 1810), dessen gleichermassen von Pragmatismus wie Respekt getragene Aufführungsbemühungen mehr als ein letztes Aufleben der barocken Dienstpraxis denn als frühe Beispiele einer «Bach-Renaissance» einzuordnen sind.

Der Eingangschor beginnt mit einem zweistimmigen Auftritt des Continuo sowie der Unisonostreicher, dessen zeigefingerartige Tonwiederholungen und fahrig kreisende Gesten die Warnung vor der unverhofft «bösen Zeit» des Gerichts verkörpern – eine bärbeissige Strenge, die von den unerwartet hinzutretenden Holzbläsern Flauto traverso und Oboe d’amore mehr klanglich aufgehellt als motivisch gemildert wird. Mitten hinein in dieses wie von einer theologischen Handbremse gedrosselte Konzertieren setzt der Chor mit der ersten seiner Choralzeilen ein, deren vom Horn gestützter und äusserlich blockhafter Vortrag dennoch feine Farbakzente einschliesst («Bete», «Versuchung»). Im Korsett einer effizient gebauten Satzmaschinerie hebt Bach zudem auch im Orchester einzelne Passagen deutend heraus – etwa, indem er mit einem dramatisch ausgeworfenen Rettungsseil der Unisonostreicher die Choristen am Übergang zur letzten Liedzeile aus dem gefährlichen Sumpf der Unachtsamkeit reissen will.

Diesen Gestus der Warnung greift die Altarie auf, deren zutraulicher 3/8-Takt ebenso wie die warme Klangfarbe der Oboe d’amore nicht über den zugrunde liegenden Ernst hinwegtäuschen können, der eine an Passionssätze angelehnte bittersüsse Klangwelt freisetzt. Geht es doch darum, die gefährdete Seele aus ihrem von den wiegenden Achtelketten verführerisch schön ausgemalten Sündenschlaf zu wecken – was die von fordernder Liebe getragenen Zurufe des Altes diesbezüglich nicht vermögen, leistet dann die von zuckenden Blitzen vorangepeitschte und ins Allegro gesteigerte Strafdrohung des Mittelteils. Der triumphierenden Gerechtigkeit Gottes kann hörbar niemand entrinnen, und so hat denn der hier nochmals bildhaft ausgesungene Schlaf als Vorbote des ewigen Todes auch nichts Tröstliches mehr an sich.

Dieses Damoklesschwert der nur aufgeschobenen Strafe hängt auch über dem folgenden Bassrezitativ. Obwohl von Gott als treuem Seelenwächter die Rede ist, zieht sich die Enttäuschung über die durch Satan verderbte Welt durch nahezu jeden Takt. Es ist fast mehr ein resignierter Lear als ein machtvoll zürnender Höchster, der hier den «falschen Brüdern» die Leviten liest.

Entsprechend gibt sich die folgende Sopranarie vom ersten Ton an als Trauermusik in ausdrucksvollem Molto adagio. Im expressiven Duettieren von Traversflöte und hochliegendem Violoncello piccolo entfaltet sich eine fragil verführerische Klangwelt, deren nur angedeutete Bassstütze von unnachahmlicher Dezenz ist. Was Bach aber tatsächlich beabsichtigt, wird erst beim Einsatz der Singstimme deutlich, die das Beten als elementaren Ausdruck unverstellten Menschseins anspricht – eine auf stille Weise radikale Musik, die das reinherzige Bitten angesichts einer lauten und selbstsüchtigen Welt zur beschämenden Provokation werden lässt.

Warum genau dies der Weg zu Gnade und neuer Kraft werden kann, macht das folgende Tenorrezitativ plausibel: Gott neigt sein Ohr, wenn wir aufrichtig zu ihm schreien, und er hat darum uneigennützig seinen Sohn gesandt, dessen energische Hilfe Bach in einer ariosen Schlusswendung als jeden menschlichen Schritt begleitende Ermutigung nachzeichnet.

Der abschliessenden Choralstrophe aus Johann Burchard Freysteins warnendem Lied wächst so die Funktion einer entschlossenen Bekräftigung der geläuterten Sängergemeinde zu. Dass der Satz musikalisch schnörkellos voranschreitet und in einem grellen Durschluss kulminiert, passt zum endzeitlichen Ernst dieser mit der baldigen Vernichtung der Welt nicht nur resigniert rechnenden, sondern sogar emphatisch einverstandenen Reimtheologie.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

BWV 115 gehörte zu jenen Bachwerken, die Thomaskantor August Eberhard Müller ab 1802 in Leipzigs Hauptkirchen wiederaufführte und die das Interesse des Zürcher Verlegers Hans-Georg Nägeli fanden. Der Eingangschor wurde bereits 1840 in Friedrich Rochlitz’ «Sammlung vorzüglicher Gesangsstücke der anerkannt-größten Meister» erstgedruckt.

1. Choral

Mache dich, mein Geist, bereit,

wache, fleh und bete,

daß dich nicht die böse Zeit

unverhofft betrete;

denn es ist

Satans List

über viele Frommen

zur Versuchung kommen.

1. Choral

Als Eingangschoral dient die wörtlich übernommene erste Strophe von Freysteins Lied. Bach macht durch die strikte Unisonoführung der Streicher, den eifernden Concerto-Gestus und die wie ein mahnender Zeigefinger gesetzten Anfangstöne des Kopfmotivs den Ernst der endzeitlichen Situation deutlich, dem selbst die beweglichen Holzbläser keine sanften Züge abgewinnen können. Auch die lapidar formelhafte Bassführung duldet weder Diskussionen noch Aufschub; entsprechend trägt der von einem Horn verstärkte Chor seine mahnende Botschaft von der Bereitung zum Gericht und Sterben in schnörkelloser Weise vor, wobei die von den Sängern übernommenen Orchester-Oktavsprünge dem musikalischen Fortgang Tiefe verleihen.

2. Arie (Alt)

Ach schläfrige Seele, wie? ruhest du noch?

Ermuntre dich doch!

Es möchte die Strafe dich plötzlich erwecken

und, wo du nicht wachest,

im Schlafe des ewigen Todes bedecken.

2. Arie

Die Ermahnung ist ernst; denn mangelnde Wachsamkeit kann ein böses Erwachen zur Folge haben. Bachs kompositorische Lösung ist nicht ohne doppelbödige Logik – könnte doch der wiegende 3⁄8-Gestus genau zu jener «Schläfrigkeit» verleiten, gegen die die Singstimme mit ihren redenden Pausen und eindringlichen Vorhalten energisch ansingt. Der Satz ist somit ein Sinnbild der verführerischen Sicherheit des geruhsamen Alltags – die zu durchbrechen es der kämpferischen Beschleunigung und dramatischen Todesdrohung des Mittelteils bedarf.

3. Rezitativ (Bass)

Gott, so vor deine Seele wacht,

hat Abscheu an der Sünden Nacht;

Er sendet dir sein Gnadenlicht

und will vor diese Gaben,

die er so reichlich dir verspricht,

nur offne Geistesaugen haben.

Des Satans List ist ohne Grund,

die Sünder zu bestricken;

brichst du nun selbst den Gnadenbund,

wirst du die Hilfe nie erblicken.

Die ganze Welt und ihre Glieder

sind nichts als falsche Brüder;

doch macht dein Fleisch und Blut hiebei

sich lauter Schmeichelei.

3. Rezitativ

Gott lässt die Seinen aber nicht im Stich, sondern sendet ihnen «sein Gnadenlicht» (Psalm 43,3), damit sie sich nicht vom Satan und von «falschen Brüdern» verführen lassen. Bachs Vertonung verbirgt hinter ihrem souveränen Tonfall zahlreiche feinsinnige Textausdeutungen – so stürzt etwa die Singstimme in disharmonischen Konstellationen unter den Continuo, um den «satanischen Listen» hörbar den «Grund» zu entziehen. Und den «Abscheu an der Sünden Nacht» möchte angesichts von Bachs Akkordik sicher jeder Hörer dieser Passage teilen.

4. Arie (Sopran)

Bete aber auch dabei

mitten in dem Wachen!

Bitte bei der großen Schuld

deinen Richter um Geduld,

soll er dich von Sünden frei

und gereinigt machen!

4. Arie

Die beiden ersten Zeilen, welche zum Beten auffordern, sind wörtlich Freysteins Lied entnommen. Man soll bitten um Vergebung der Schuld und um Reinigung von Sünden. Die Arie kombiniert in einem expressiv-langsamen Tempo die aparte Klanglichkeit der fragilen Traversflöte und des sonoren Violoncello piccolo mit einem streng imitierend gearbeiteten Triosatz. Den Schlüsselworten des Bittens und Betens verleiht Bach eine einprägsame Seufzergestalt.

5. Rezitativ (Tenor)

Er sehnet sich nach unserm Schreien,

er neigt sein gnädig Ohr hierauf;

wenn Feinde sich auf unsern Schaden freuen,

so siegen wir in seiner Kraft:

indem sein Sohn, in dem wir beten,

uns Mut und Kräfte schafft

und will als Helfer zu uns treten.

5. Rezitativ

Gott erwartet das Gebet und erhört es auch. Um seines Sohnes willen schafft er uns «Mut und Kräfte». Ein geschmeidiger Arioso-Schluss unterstreicht die tröstliche Botschaft vom tätig helfenden Heiland.

6. Choral

Drum so laßt uns immerdar

wachen, flehen, beten,

weil die Angst, Not und Gefahr

immer näher treten;

denn die Zeit

ist nicht weit,

da uns Gott wird richten

und die Welt vernichten.

6. Choral

«Angst, Not und Gefahr», wovon die letzte Liedstrophe handelt, kann den Gläubigen nichts mehr anhaben. Hiess es doch am Schluss des vorigen Rezitativs: Christus «will als Helfer zu uns treten». Doch ist das Ende dieser bereits gerichteten Welt unvermeidlich, wovon der kantige g-Moll-Choralsatz mit seiner unentrinnbar vorwärtsdrängenden Bassführung klingend Zeugnis ablegt.

Markus Wild

Wachsam, aber blind

Über den Unterschied zwischen Wachsamkeit und Wachheit.

Vor beinahe 30 Jahren verdiente ich etwas Taschengeld, indem ich in Herisau in der Migros als Kassierer arbeitete. Die Kaffeepausen verbrachte ich in einem Aufenthaltsraum für die Angestellten. Dieser Aufenthaltsraum war direkt mit dem Büro des Filialleiters verbunden, der durch eine Scheibe in den Aufenthaltsraum sehen konnte. An einer Wand hing ein Spruch: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.» Mir kam der Spruch immer fehl am Platz vor. Warum hängt ein Spruch, der dem Revolutionsführer Lenin zugeschrieben wird, im Aufenthaltsraum eines grossen Detailhandelsunternehmens der Schweiz? Muss man, um kontrollieren zu können, nicht Vertrauen haben, nämlich Vertrauen in die Kontrolleure, in die Kontrolle, in das eigene Urteil? Warum überhaupt soll Kontrolle besser sein als Vertrauen?

Die Bachkantate Mache dich, mein Geist, bereit (BWV 115) spricht über Wachheit. Wenn die Kantate Recht damit hat, die Wachheit hervorzuheben, dann ist Kontrolle nicht besser als Vertrauen. Vertrauen ist Ausdruck von Wachheit, Kontrolle aber nur Ausdruck von Wachsamkeit. Die Reflexion gilt im Folgenden dem Verhältnis von Wachheit und Wachsamkeit.

Vor zwei Jahren, 2014, jährte sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Mit dem Ersten Weltkrieg ging eine Welt unter, Staaten und Reiche zerfielen, Regierungen wurden gestürzt. Fast 10 Millionen Soldaten starben, über 20 Millionen wurden verwundet, 9 Millionen zivile Opfer forderte dieser Krieg, 1 Million Hunde und 8 Millionen Pferde starben in Kampfeinsatz. Dem Krieg folgten der Hunger und die Spanische Grippe, die weltweit 50 Millionen Menschenleben forderte. Mit meiner makabren Rechnung bin ich bei über 90 Millionen Opfern angekommen. Mehr Leute als heute in Deutschland wohnen. Doch bei den Opfern handelte es sich überwiegend um junge Menschen. Ihnen war im August 1914 versprochen worden, sie würden zuhause sein, noch ehe die Blätter von den Bäumen fielen. Nicht die Blätter fielen, sondern sie selbst.

Der in Cambridge lehrende Historiker Christopher Clark hat in einem Buch die komplexen Ereignisse des Julis 1914 dargestellt, die zum Kriegsausbruch führten. Clarks Buch trägt den Titel Die Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Warum nennt Clark sein Buch Die Schlafwandler? Die Menschen haben 1914 die Katastrophe, auf die sie zusteuerten, nicht erkannt, vielmehr haben sie ihre Situation wie Schlafwandler fragmentarisch und undeutlich wahrgenommen. Clark schreibt am Schluss des Buchs: Die Protagonisten von 1914 waren «Schlafwandler – wachsam, aber blind, von Alpträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten.» Wachsam, aber blind («watchful but unseeing») – wie kann man wachsam und blind zugleich sein?

Wer wachsam ist, hat die Aufgabe, auf etwas Besonderes zu achten, auf eine Gefahr, einen Feind, eine Übertretung. Der Wachsame blickt wie mit einem Filter oder durch ein Rohr in die Welt. Er schenkt seine ganze Aufmerksamkeit der Gefahr, dem Feind, der Übertretung und übersieht dabei alles andere. Er hat, auch wenn seine Sinne offen stehen, einen Tunnelblick auf die Welt.

Der Wachsame muss teilweise blind sein, weil er wachsam ist. Das geht nicht anders. Das verlangt die gezielte Wachsamkeit. Der Wachsame muss auf bestimmte Dinge gezielt achten und andere Dinge ausblenden. (Würde ein Murmeltier Blumen zählen, statt auf Adler zu achten, erwiese es seiner Gruppe einen schlechten Dienst.)

Neben der gezielten Wachsamkeit gibt es – wie man sagen könnte – auch eine hysterische Wachsamkeit. Der hysterisch Wachsame achtet auf alles. Alles ist eine mögliche Gefahr, möglicher Feind, mögliche Überschreitung. Während der gezielt Wachsame etwas bewacht, schreit der hysterisch wachsame Mensch nach Überwachung. Auch der hysterische Überwacher ist wachsam, aber blind. Er ist blind gegenüber allem, was nicht Anzeichen von Gefahr, Feindschaft und Überschreitung sein könnte. Er meint, ihnen durch umfassende Überwachung Herr werden zu können. Wir wissen, dass das nicht geht. Die möglichst vollständige Überwachung produziert einen immensen und unübersichtlichen Datenwust. Darin erkennen wir vor lauter Wald die Bäume nicht.

Zweifellos ist gezielte Überwachung wichtig. Wir sollten Naturgefahren wie Erdbeben, Bergsturzgebiete oder den Wasserstand von Flüssen und Seen überwachen. Wir überwachen Veränderungen in der Vegetation und der Bio-Diversität. Auch Staumauern, Brücken, Bauwerke, der Strassen und Flugverkehr werden überwacht. Wir sollten auch Geldflüsse oder Nazis überwachen. Manche Dinge, die wir überwachen, würden wir besser abschaffen, wie zu Beispiel Atomkraftwerke oder die Fleischproduktion.

Gezielte Überwachungen sind wichtig, doch sie dürfen immer nur genau definierte Teilbereiche betreffen. Die gezielte Wachsamkeit muss ihrerseits kontrolliert werden. Niemals darf die gezielte Überwachung zum Blick einer ganzen Gesellschaft werden. Genau das wurde sie am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die militärische Wachsamkeit bestimmte den Blick ganzer Staaten und Gesellschaften. Dieser Blick nahm die Welt als Netzwerk von Verbündeten und Feinden wahr. Die Menschen waren wachsam, aber blind, weil sich die militärische Wachsamkeit zum Leitprinzip aufgeschwungen hatte.

Mit dieser überbordenden Wachsamkeit einher geht die Fantasie einer Totalüberwachung, die ich als hysterische Wachsamkeit bezeichnet habe. Sie richtet sich nicht nach Aussen, sondern nach Innen. Die Fantasie der Totalüberwachung findet ihr Sinnbild im sogenannten Panoptikum. Ein Panoptikum ist ein Bauwerk, in dem von einem zentralen Punkt aus (zum Beispiel von einem Turm aus) alle Personen im Gebäude beobachtet werden können, während der Beobachter selbst unsichtbar bleibt. Im 19. und 20. Jahrhundert. wurden Gefängnisse und Fabrikgebäude nach diesem panoptischen Prinzip gebaut. Der Wärter oder der Vorarbeiter kann die Zellen und Betriebseinheiten einsehen, ohne dass die Insassen den Wärter bzw. die Arbeiter den Vorarbeiter sehen können.

Die mit dem Konstruktionsprinzip des Panoptikums verbundene Hoffnung war, dass sich alle Insassen und alle Arbeiter stets regelkonform verhalten würden, aufgrund der dauernden Angst, gesehen zu werden. Jedes abweichende Verhalten könnte so unterdrückt werden und dadurch könnten Kosten gesenkt werden. Das Kostenverhältnis zwischen Überwachungsarbeit und Regelkonformität wurde als sehr effektiv eingeschätzt. Die Kostenbilanz schien umso besser, weil der zentrale Beobachtungspunkt gar nicht besetzt sein musste. Es reicht, wenn die Insassen und Arbeiter auch nur glauben oder das Gefühl haben, dass sie überwacht werden. Sie können ja nicht sehen, ob sie gerade überwacht werden.

Der Philosoph Michel Foucault hat das Panoptikum vor 40 Jahren als ein Sinnbild der modernen Gesellschaft interpretiert. Nicht nur Sträflinge und Arbeiter, auch Kinder, Schüler, Frauen, Tiere, Geisteskranke, Fussgänger, Kunden, Invalide oder Ausländer können so überwacht werden. Unsere Invalidenversicherungen setzten Detektive auf Rentnerinnen an. Stolz berichtete letztes Jahr ein Direktor einer kantonalen IV, dass man eine Frau «beim Christbaum schmücken» gefilmt habe und fügt hinzu: «Auch haben mich schon Bekannte direkt angerufen und etwa gesagt, wir sollten doch mal bei ihrem Nachbarn reinschauen.» (Interview mit Donald Locher, Zentralplus 23.02.2015)

Wir überwachen uns also auch gegenseitig und uns selbst. Michel Foucault hatte mit der Idee des Panoptikums vor 40 Jahren bereits die Internetgesellschaft vorausgedacht. Die Idee einer digitalen Überwachung von allen ist heute nicht nur Fantasie, sie ist auch Realität.

Die Hoffnung der panoptischen Überwachung war Kosteneffizienz. Damit legitimieren wir ja auch den Einsatz von Detektiven, die IV-Rentnerinnen überwachen. Doch gibt es nicht Kosten, die nicht in diese Rechnung eingehen? Daten müssen geordnet und interpretiert werden. Hier gibt es Fehlzuordnungen und Fehlinterpretationen. Das sind Irrtumskosten. Überwachung geht mit Willkür, Stigmatisierung, Denunziation und Vorab-Diskriminierung einher. Das sind politische Kosten. Überwachung schafft ein Klima des Misstrauens, der Erpressbarkeit, der Automatisierung. Wir erzeugen Konformität und Repressionspotenzial und missachten Individualität. Das sind soziale und moralische Kosten. Es fällt schwer, diese Kosten zu beziffern, deshalb gehen sie nicht in die Kostenrechnung ein.

Doch sind diese Zusammenhänge überhaupt noch überblickbar? Von Interesse ist allerdings, dass man wachsam, aber blind sein kann. Die gezielte Wachsamkeit muss für bestimmte Dinge blind sein, das liegt in ihrer Natur. Aber die gezielte Wachsamkeit wird zu einer immensen Gefahr, wenn sie sich zum Leitprinzip aufschwingt wie am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und sie wird zu einer immensen Gefahr, wenn sie zur hysterischen Wachsamkeit wird, wie in der panoptischen Überwachungsgesellschaft. Die Scheibe des Migros-Filialleiters in Herisau war nichts anderes als ein kleines Panoptikum.

Diese Wachsamkeit kann der Text der Bach-Kantate nicht meinen, wenn er vom Wachsein spricht. Der Wachsamkeit setzt der Text die Wachheit des Geistes, die «offnen Geistesaugen» entgegen.

Wachsein bedeutet Regheit, Aufmerksamkeit, Aufgeschlossenheit. Wenn man morgens aufwacht, ist man vielleicht noch nicht gleich ganz wach. Ganz wach ist diejenige Person, deren geistiges Vermögen – deren Wahrnehmungsvermögen, Erinnerungs-, Denk- und Urteilsvermögen – voll funktionstüchtig sind. Wachsein heisst also, wie bereits Aristoteles meinte, dass unsere Geistesvermögen in einem voll funktionsfähigen Zustand sind. Wer schläft und träumt, steht nur mit seinem Körper und mit seiner Traumwelt im Kontakt. Wer hingegen wach ist, steht im Kontakt mit der Realität, ist offen für die Welt. Wachsein bedeutet also Weltoffenheit. Wer wach ist, ist bereit zu erkennen, wie die Welt beschaffen ist. Wachheit bedeutet aber nicht nur Weltoffenheit, sondern auch Wahrheitsorientierung.

Offensichtlich ist Wachheit nicht dasselbe wie Wachsamkeit. Wer wach ist, der kann nicht wachsam, aber blind sein. Im Unterschied zur gezielten Wachsamkeit muss die Wachheit nicht Dinge ausblenden, sie schaut nicht mit einem Filter oder wie durch ein Rohr auf die Welt. Im Unterschied zur hysterischen Wachsamkeit interessiert sich die Wachheit für mehr als Gefahr, Feind, Übertretung. Die hysterische Wachsamkeit ist geradezu das Gegenteil der Wachheit, den sie interessiert sich nicht für die Wahrheit, sondern nur für ihre eigenen Ängste, sie ist nicht offen für die Welt, sondern möchte die Welt ausschliessen. Wer immer nur wachsam ist, schläft. Und träumt dabei den Traum der vollkommenen Überwachung.

Der scheinbar harmlose Spruch «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser» ist ein Fragment dieses fatalen Traums. Um zu vertrauen, brauchen wir wache Geistesaugen. Ohne Vertrauen und Wachheit sind Kontrolle und Wachsamkeit nicht nur nichts wert, sie sind gefährlich. Wir werden zu wachsamen, aber blinden Schlafwandlern, zu Kontrollzombies.

Die Wachheit ist heute durch die Wachsamkeit bedroht. Unsere Weltoffenheit ist bedroht. Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer. Damals gab es weltweit 16 Sperranlagen. Heute sind 65 Mauern oder Zäune in Planung oder bereits errichtet. Menschen leben heute hinter Beton und Stacheldraht. Hochgesicherte Grenzanlagen sollen Terroristen stoppen, Flüchtlinge abhalten oder Gebietsansprüche festigen.

Auch unsere Wahrheitsorientierung ist bedroht. Uns interessieren mehr unsere Wünsche und Ängste als die Welt um uns herum. Fakten interessieren wenig, wir wollen Meinungen, am liebsten Meinungen von Leuten, deren Meinung uns gefällt. Wir müssen Fakten nicht einmal mehr fälschen, denn wir bewegen uns auf ein postfaktisches Zeitalter zu. Im postfaktischen Zeitalter kommt es nicht mehr darauf an, was in Wahrheit ist, sondern darauf, was wir glauben oder fühlen, was ist. Nicht nur in den USA erzählen wichtige Leute Dinge ohne Orientierung an der Wahrheit. Das sind nicht einmal mehr Lügen. Wer lügt, ist immerhin an der Wahrheit orientiert, denn wer lügen will, muss wissen, was in Wahrheit ist, sonst misslingt das Lügen. Das Reden vorbei an Fakten ohne Orientierung an der Wahrheit nennt der Philosoph Harry Frankfurt «Bullshit». Wer Bullshit redet, den interessiert nicht einmal mehr, ob seine Worte wahr oder falsch sind; er bemüht sich nicht weltoffen und wahrheitsorientiert zu sein. Er will nur reden und gehört werden.

Ich mag das Wachsein, ich mag weniger die Wachsamkeit. Vielleicht berührt mich deshalb die biblische Szene aus dem Garten Gethsemane. Jesus lässt die Jünger zurück, um alleine zu beten. Er bittet die Jünger darum, für ihn wach zu bleiben. Bei seiner Rückkehr findet er sie schlafend und sagt: «Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet.» (Matthäus 26.41) Jesus verlangt von den Jüngern in erster Linie Wachheit, und nur in zweiter Linie Wachsamkeit. Er verlangt von ihnen, dass sie bei ihm sind, dass sie wach sind und dass sie beten.

Ein anderes Wort für Wachheit ist Aufmerksamkeit. Nach einem schönen Wort des Philosophen Nicholas Malebranche am Ende des 17. Jahrhunderts ist die Aufmerksamkeit das natürliche Gebet des Geistes: «L’attention est une prière naturelle, que l’esprit me fait…» Wir können das nach allem, was gesagt wurde, so ausdrücken: Wachheit, nicht Wachsamkeit, ist das natürliche Gebet des Geistes. So höre ich die ersten Zeilen der Kantate: «Mache dich, mein Geist, bereit, // Wache, fleh und bete.»

Literatur

• Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften, Reclam, Stuttgart

• Clark, Christopher, Die Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA, München

• Foucault, Michel, Überwachen und Strafen, Suhrkamp, Frankfurt/M.

• Frankfurt, Harry G., Bullshit, Suhrkamp, Frankfurt/M.

• Malebranche, Nicholas, Conversations chrétiennes, Vrin, Paris 2010 [1695].