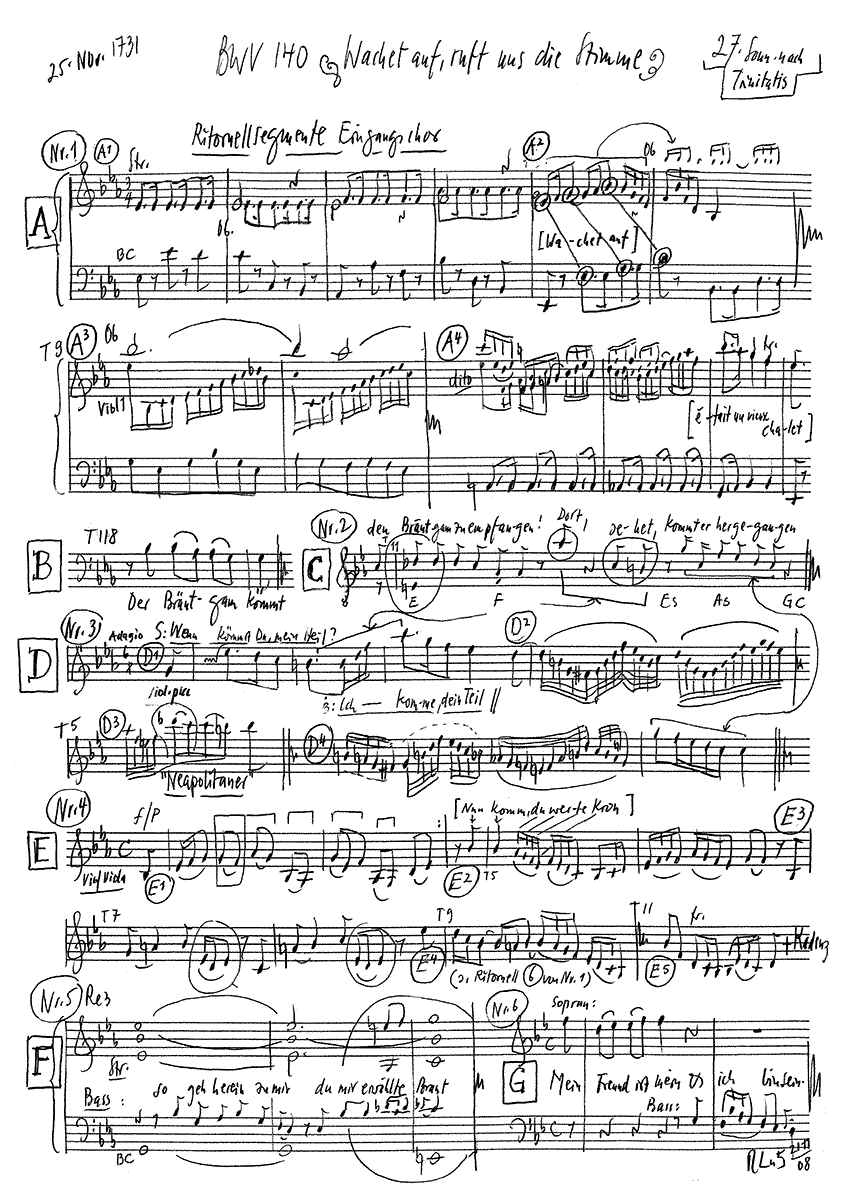

Wachet auf, ruft uns die Stimme

BWV 140 // zum 27. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Oboe I+II, Taille, Fagott, Streicher und Continuo

Barocke Kirchenkantaten setzten sich im Sinne einer zweiten Predigt das Ziel, die uralten biblischen Erzählungen und Gleichnisse durch eine aktualisierte Auslegung als gültige Leitlinien und Identifikationspunkte auch für die seinerzeitige Lebenswirklichkeit zu präsentieren. Neben der Verwendung vertrauter Choralmelodien half dabei die Einbeziehung neu gedichteter Rezitative und Arien, die sich allerdings allenthalben auf biblisches Gedankengut stützten – wurde doch die gesamte Heilige Schrift seinerzeit als Einheit betrachtet, deren einzelne Bücher und Textpassagen sich gegenseitig beleuchten und kommentieren.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Chor

Sopran

Susanne Frei, Leonie Gloor, Madeline Trösch, Jennifer Rudin

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Sylvia Gmür, Sabine Hochstrasser, Martin Korrodi, Olivia Schenkel

Violino piccolo

Chiara Banchini (special Guest)

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Martin Stadler, Luise Baumgartl

Taille

Esther Fluor

Fagott

Susann Landert

Horn

Ella Vala Armannsdottir

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Beatrice Von Matt

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

21.11.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 4, 7

Philipp Nicolai, 1599

Textdichter Nr. 2, 3, 5, 6

Unbekannt

Erste Aufführung

27. Sonntag nach Trinitatis,

25. November 1731

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Anhand der Kantate BWV 140 lässt sich dieser kompilative Aufbau besonders gut nachvollziehen. Die drei Strophen von Philipp Nicolais Lied «Wachet auf, ruft uns die Stimme» (1599) fungieren dabei als haltgebende Pfeiler, die im strahlenden Es-Dur Anfang, Mitte und Abschluss der Komposition markieren. Von besonderer Wirkung ist der mit vier Singstimmen, drei Oboen, Streichern, Horn und Continuo reich besetzte und in seinen klanglichen Dimensionen monumentale Eingangschor. Die in breiten Notenwerten dem Sopran anvertraute Choralmelodie ist dabei in ein stetig beschleunigtes musikalisches Geschehen eingebettet, dessen Verlauf wiederholt als musikalischer «Erwachensprozess» beschrieben worden ist, das jedoch auch Züge einer prozessionsartigen Bewegung aufweist («ihr müsset ihm entgegen gehn!»). In der Gegenüberstellung von Oboen und Streichern vermag man sowohl die Entgegensetzung der klugen und törichten Jungfrauen als auch das mitternächtliche Rufen und Antworten zu sehen. In der virtuosen Vertonung der Alleluja-Zeile klingt ein Moment der Verzückung an, das auch die Solosätze der Kantate prägt.

Das Tenorrezitativ «Er kommt, der Bräutgam kommt» bringt dann den Umschlag in die Gegenwart und zugleich in die Welt der vom Hohelied Salomonis inspirierten christlichen Brautmystik, die bei Bach als Dialog zwischen Jesus (Bass) und der gläubigen Seele (Sopran) vertont wird. Deren beide Duette könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. «Wenn kömmst du, mein Heil? Ich komme, dein Teil» erscheint mit seinen fragenden Pausen, dem dunklen c-Moll und der zerbrechlichen Kantilene des Violino piccolo (eine um eine Terz höher intonierende Violine) noch als nächtliches Adagio-Ständchen voller Zweifel und Unsicherheit. Ganz anders das von einer Oboe begleitete «Mein Freund ist mein / Und ich bin sein» – im hellen B-Dur, in schwelgerischen Konsonanzen und mit einer ansteckenden Freude wird hier von einer Liebe erzählt, die nichts mehr scheiden kann. Vorausgegangen war ein Bassrezitativ («So geh herein zu mir»), das die Zusage des Höchsten nicht als verstaubte dogmatische Aussage, sondern als zartes Liebesgeständnis hervortreten lässt. Die begleitenden Streicher meinen deshalb hier nicht den klingenden Heiligenschein der Passion, sondern das verzauberte Leuchten im Auge der Geliebten.

Im als Triosatz vertonten Choral Nr. 4 agiert der Tenor als wahrhaftiger «Wächter» , der – unterstützt von den tiefen Unisono-Streichern – die eingängige Dreiklangmotivik des Liedes nutzt, um der Freude der Tochter Zion über ihren Bräutigam Ausdruck zu verleihen. Der festliche Satz erfreut sich vor allem in seiner um 1748 bei Johann Georg Schübler gedruckten Bearbeitung für Orgel (BWV 645) grosser Beliebtheit.

Die abschliessende Liedstrophe Nr. 7, «Gloria sei dir gesungen», gehört zu jenen prachtvollen Bachschen Choralsätzen, bei denen man sich nur schwer vorstellen kann, dass die versammelte Gemeinde nicht spontan eingestimmt haben sollte.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Seele (Sopran)

Jesus (Bass)

1. Choral

Wachet auf, ruft uns die Stimme

der Wächter sehr hoch auf der Zinne,

wach auf, du Stadt Jerusalem!

Mitternacht heisst diese Stunde;

sie rufen uns mit hellem Munde:

wo seid ihr klugen Jungfrauen?

Wohl auf, der Bräutgam kömmt;

steht auf, die Lampen nehmt!

Alleluja!

Macht euch bereit

zu der Hochzeit,

ihr müsset ihm entgegen gehn!

2. Rezitativ (Tenor)

Er kommt, er kommt,

der Bräutgam kommt!

Ihr Töchter Zions, kommt heraus,

sein Ausgang eilet aus der Höhe

in euer Mutter Haus.

Der Bräutgam kommt, der einem Rehe

und jungen Hirsche gleich

auf denen Hügeln springt

und euch das Mahl der Hochzeit bringt.

Wacht auf, ermuntert euch!

den Bräutgam zu empfangen!

Dort, sehet, kommt er hergegangen.

3. Arie (Duett Sopran, Bass)

Seele:

Wenn kömmst du, mein Heil?

Jesus:

Ich komme, dein Teil.

Seele:

Ich warte mit brennendem Öle.

Seele:

Eröffne, den Saal zum himmlischen Mahl.

Jesus:

Ich öffne den Saal zum himmlischen Mahl.

Seele:

Komm, Jesu!

Jesus:

Komm, liebliche Seele!

4. Choral (Tenor)

Zion hört die Wächter singen,

das Herz tut ihr vor Freuden springen,

sie wachet und steht eilend auf.

Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,

von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,

ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.

Nun komm, du werte Kron,

Herr Jesu, Gottes Sohn!

Hosianna!

Wir folgen all

zum Freudensaal

und halten mit das Abendmahl.

5. Rezitativ (Bass)

So geh herein zu mir,

du mir erwählte Braut!

Ich habe mich mit dir

von Ewigkeit vertraut.

Dich will ich auf mein Herz,

auf meinen Arm gleich wie ein Siegel setzen

und dein betrübtes Aug ergötzen.

Vergiss, o Seele,

nun die Angst, den Schmerz,

den du erdulden müssen;

auf meiner Linken sollst du ruhn,

und meine Rechte soll dich küssen.

6. Arie (Duett Sopran, Bass)

Seele:

Mein Freund ist mein,

Jesus:

Und ich bin sein,

Seele/Jesus:

die Liebe soll nichts scheiden.

Seele:

Ich will mit dir in Himmels Rosen weiden,

Jesus:

Du sollst mit mir in Himmels Rosen weiden,

Seele/Jesus:

da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.

7. Choral

Gloria sei dir gesungen

mit Menschen- und englischen Zungen,

mit Harfen und mit Zimbeln schon.

Von zwölf Perlen sind die Pforten,

an deiner Stadt sind wir Konsorten

der Engel hoch um deinen Thron.

Kein Aug hat je gespürt,

kein Ohr hat je gehört

solche Freude.

Des sind wir froh,

io, io!

ewig in dulci jubilo.

Beatrice von Matt

«Die Erlösung im grossen Fest»

Zur Kantate «Wachet auf, ruft uns die Stimme»

Hier wird Glück inszeniert. Anderes findet keinen Platz. Aller Schmerz ist vorbei. Vergangenes hat nichts zu bedeuten, nicht einmal Gedanken an Vergänglichkeit steigen auf. Ein Ewigkeitsvorgang wird beschworen. Dass er im Jenseits spiele, steht nicht da. Er wird auch nicht in ein Schlaraffenland verschoben. Er ist nur aus dem Lauf der Tage herausgenommen, weg von ihren Mühen. Wie jedes rechte Fest. Die hochzeite, die gefeiert werden soll, hält die Zeit an, hebt sie gar ganz auf.

Verwandte Verben fallen gleich zu Beginn ins Ohr: aufwachen («Wachet auf, ruft uns die Stimme»), rufen («Sie rufen uns mit hellem Munde»), aufstehen («Steht auf, die Lampen nehmt»), sich bereit machen («macht euch bereit»), entgegengehen, kommen, sich ermuntern, eilen, singen, vor Freuden springen. Eine festliche Dynamik erfasst die Stadt, die Braut, den Bräutigam, der «aus der Höhe» kommt und «wie ein junger Hirsch über die Hügel springt». Der göttliche Jüngling kümmert sich nicht nur von oben herab um die Menschenseele, er ist begehrender Teil des Ganzen.

Glück: eine Provokation

Hier also wird Glück inszeniert. Eine Provokation ist das für die heutige Zwangsvorstellung, ein dichterischer Text müsse das Unglück beschreiben, sonst sei er unehrlich, würde unter den Teppich kehren, was an so einer Feier, der Feier einer Vermählung beispielsweise, im Hinterhalt lauert: kommende Zerwürfnisse der liebenden etwa. Krisen müssen gewiss immer wieder an die Wand gemalt werden. Doch ist es ein Fehlschluss, deren Schilderungen für die einzige literarische Beglaubigung zu halten.

Um diese Fragen geht es mir jetzt allerdings nicht. Es geht mir um das ausserordentliche, das umfassende Fest. Es scheint nämlich unter Generalverdacht zu stehen. In der Kulturwissenschaft spielt es kaum eine Rolle – allenfalls historisch in einzelnen Disziplinen, als höfisches Fest, als Kirchenfest, als Karneval, als Fasnacht. Man könnte nun denken, das Desinteresse der Kulturwissenschaft sei ein heutiges Phänomen. Doch schon Karl Kerényi beklagt diesen Mangel, wie Johan Huizinga im Werk «homo ludens» berichtet. Huizinga zitiert einen Aufsatz Kerényis von 1938 mit dem Titel «Vom Wesen des Festes»: «Unter den seelischen Realitäten ist die Festlichkeit ein Ding für sich, das mit nichts anderem in der Welt zu verwechseln ist (…) Das Phänomen des Festlichen scheint den Ethnologen völlig entgangen zu sein.» («homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel», Hamburg 1956).

Doch von welcher Art Fest rede ich hier überhaupt? Blicken wir auf den vergangenen Sommer zurück: Da gab’s doch das Jodelfest in Luzern, die Euro 08, Seenachtsfeste, Turnfeste, Schwingfeste, Erst-August-Feiern, open Airs, Street Parade, Rockkonzerte, mit Madonna etwa in Dübendorf … Solche Events finden statt, und die Volkskundler lassen sie nicht ausser Acht. Ich meine aber ein Fest, wie es hier in der Kantate aufscheint, ein Fest ohne Wenn und Aber, ein Fest ohne Gruppierung und ohne Aufspaltung und ohne Abspaltung. Es war selbst für Bach etwas Seltenes. Zu Lebzeiten des Komponisten konnte diese Kantate nur zweimal aufgeführt werden, 1731 und 1742. Der 27. Sonntag nach Trinitatis hatte im Kirchenjahr nur Platz, wenn sehr früh Ostern gefeiert wurde – wie es 2008 der Fall war.

Intimität und Öffentlichkeit

Was geschieht hier mitten in der Nacht? Der Nachtwächter weckt die Stadt Jerusalem auf. Denn ihr Bräutigam kommt, der «Freund vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig». Er heisst Jesus und ruft nach seiner Braut. Wer ist diese Braut? Es ist nicht eine einzelne Frau, nicht Sulamith aus dem hohen lied, obwohl ihr Geliebter so behende geht wie der Geliebte der Sulamith, nämlich gleich einem Reh und einem jungen Hirsch. Doch wer ist die Braut? Zum einen die Stadt, dann die Jungfrauen, die Lampen mitnehmen sollen, um die Nacht zu erhellen. Von den törichten Jungfrauen, von Verfehlungen, ist gar nicht die Rede. Es gibt zum Vornherein nur kluge Jungfrauen. Dann aber ist es unvermittelt die Seele, die wartet mit brennendem Öl und die ihrem Geliebten zuruft: «Komm Jesu. Ich bin dein, mein Freund ist mein.» unmittelbar danach eilt Zion, also wieder Jerusalem, dem Freund entgegen. «Wir» und «ich» und die Bewohner der Stadt sind eins. Problemlos wird gesprungen zwischen Individuum und Kollektiv. Abgrenzung und Trauer gehen auf im Fest. Die Spannung zwischen irdischem Glück und himmlischer Seligkeit schmilzt dahin. Zwischen Intimität und Öffentlichkeit wird für einmal nicht unterschieden. Alles ist in der Balance: Innigkeit und Gemeinschaft. Ein erotisches Ereignis findet statt, das alle mit einbezieht. Die Geschlechtersphären verbinden sich: Mann und Frau sind sich ebenbürtig. Das liebesfest meint die ewige Seligkeit, aber auch umgekehrt: Die jenseitige Fülle hat sinnlichen Zauber. Das Universum, das diese Stadt bedeutet, wacht auf aus der Erstarrung und Vereinzelung.

Belebte Ordnung, göttlicher Befehl

Die festtrunkene Menge braucht keine Angst zu haben vor Missbrauch, durch einen Diktator etwa. Wir sind weder in der Nazizeit noch in Nordkorea. Von solchen Verführungen durch anmassende Herrschaften rührt gewiss die heutige Skepsis dem allumfassenden Fest gegenüber her. Doch die Macht, die hier das Fest gebietet, ist gut. Sie liebt die Seele, die Jungfrauen, die Stadt – nicht nur sich selbst. Dazu kommt, dass Seele und Jesus Liebesduette anstimmen. Mensch und Gott begegnen sich «auf Augenhöhe», wie wir in unseren demokratisch beflissenen Tagen gerne sagen. Dabei geht es keineswegs sanft und still zu. Der Aufbruch freilich, der alle mitreisst, bedeutet keinen Rauschzustand, keinen orgiastischen Taumel im Sinne etwa von Georges Bataille. Er bedeutet hellwaches leben, das jeden Seelennerv, jede Begegnung und jeden Auftritt durchpulst. Die Idee des Festes verträgt sich hier mit einem allseits geteilten Bewusstsein von belebter Ordnung. Dass dem so ist, dürfte damit zusammenhängen, dass ein göttlicher Befehl die Bewegtheit auslöst.

Ein Anti-Fest

Sie mögen denken, ich verliere mich in Träumen, in Schwelgereien. Soll ich Ihnen schnell ein Anti-Fest vor Augen stellen? Nehmen Sie etwa die Passagiere in einem Zürcher Tram. Jeder, zumindest jeder, der allein reist, neutralisiert sich bis zu einem gewissen Grad. Er löscht sich aus. Ein freudiges lächeln, das andere Fahrgäste mit einbezöge, würde einem sogleich und zu Recht als Gestörtheit ausgelegt. Das Fest also, zumal das alles und alle umgreifende Fest, ist ein seltenes Geschehnis. Sogar im hohen lied darf es sich nur strophenweise entfalten. Die Kantate 140 verweist deutlich auf diesen alttestamentlichen Text, wenn auch nur auf dessen Glücksmomente. Im hohen lied selber sieht sich die schöne Sulamith plötzlich verlassen. Indem sie allein durch die nächtlichen Strassen hetzt und nach dem Geliebten sucht, macht sie sich verdächtig, wird von den Wächtern wund geschlagen. In unserer Kantate aber gibt es keine bösen Instanzen, keine Gewalttätigkeit, so wie es hier auch keine dummen Jungfrauen gibt.

Eine strahlende Welt ersteht, eine göttlich irdische Gemeinschaftlichkeit. Das liebesgeschehen ist nicht nur privat, sondern auch öffentlich. Kosmisch gar, Erde und Himmel sind eins.

Die Ausgesperrten

Und wir, die Modernen, die Individualisten, die Einsamen stehen draussen und denken: Das war einmal. Mit der gemeinsamen Frömmigkeit haben wir die Heiligkeit eines universalen Festes verloren. Die Einsicht, dass uns ein solcher Zusammenklang verschlossen bleiben muss, erfüllt einen mit Wehmut. Die unablässig geforderte Differenz, die kritische Distanzierung können nämlich auch müde machen. Die Seele möchte sich davon erholen und einmal rückhaltlos zustimmen dürfen. Wo ist das in unseren Zeiten noch möglich? Wenn ich von mir reden darf, so tröstet mich – befristet freilich – die Pracht, in welche mich die Musik Bachs mit einbezieht. Gerade die Kantate 140. Sie nimmt mich mit in eine durchpulste Ordnung, die meine Vorsicht übersteigt. ähnliches geschieht mir mit Monteverdi, der das Fromme und Erhabene mit intimen Klängen durchdringt, sodass ich ganz nah dabei sein kann.

Lesefeier

Ich tröste mich aber auch mit literarischen Werken, selbst wenn ich ganz allein für mich lese. Es müssen Dichtungen sein, welche nicht unterscheiden zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, solche, die den Menschen und die Natur, die Geschichte und das Immerwährende zusammenbringen. Solche Werke des Einklangs erlebe ich als Räume der Gemeinschaft – gewiss immer nur auf Zeit und solange in mir die Empfänglichkeit, man könnte auch sagen, die Gestimmtheit, anhält. Ich muss mittun, sonst wird das Fest kein Fest. Ich muss die kluge Jungfrau sein, welche das Licht nicht ausgehen lässt.

Shakespeare verheisst mir solche lesefeste, die sich zuverlässig immer wieder einstellen. In ganz seltenen Fällen finden sie für mich auch auf der Bühne statt, am ehesten in London, wo an wenigen Theatern Shakespeares Kosmos auch heute noch ausgelotet wird in Höhen und Tiefen, in Tragik und komischem Irrwitz, wo der Jahrtausenddichter nicht auf ein paar Regieeinfälle reduziert wird. Shakespeare-Texte aufzunehmen, bedeutet Aufgehobensein in Gemeinschaften, die sich in seinem Namen von selber bilden – auf allen Kontinenten. Und es sind die Shakespeare-liebhaber längst vergangener Jahrhunderte mit dabei. So empfand ich das etwa 2004 in einer unvergesslichen Inszenierung der finsteren Komödie «Measure for Measure» am National Theatre durch Simon Mc Burney.

Gerhard Meiers dunkles Fest des Lebens

In der Schweiz lebte bis vor Kurzem, bis zum 22. Juni 2008, ein Schriftsteller, der die Kunstausübungen, die nur im isolierten Jetzt verhaftet bleiben, weit überstieg, und dies in der Provinz eines Juradorfes. Er nannte das Leben ein «dunkles Fest» und riss alles Verdächtige und alles Trennende nieder im Rhythmus seiner ausschwingenden Sätze. Weltsüchtig und unendlichkeitssüchtig zugleich machte Gerhard Meier das Kleine gross. Er liess es atmen im Wind, der das Nächste und das Fernste bestreicht. Das Ja zur Welt war bei ihm nicht tabuisiert. Das Diktum heile Welt empfand er nicht als faulen Zauber. Freilich hat er sie gefüllt, diese Welt, von Amrain bis Rügen, von den Juraketten bis zur Wolga, und er hat den Wind hineinfahren lassen in die Bücher der Geschichte. Indem er sie aufgreift und zitiert, preist er deren Autoren, von Handke bis Thukydides, von Tolstoi über Nietzsche und Virginia Woolf bis Marcel Proust. Er liebte es, von Rilke zu sprechen, einem, der in seinen späten Jahren nur noch rühmen wollte. Die Ostseeinsel, wo die Mutter herkam, erstand bei Meier aus eigener Anschauung und aus jener des Malers Caspar David Friedrich. Die Grenzen zwischen lebenden und Toten hob er auf. Baur etwa, seinen Protagonisten, liess er aus dem Grab zum Freund Bindschädler reden, und in seinem letzten Buch «ob die Granatbäume blühen» wandte er sich an Dorli, seine verstorbene Frau.

Zärtliche Zukunftserwartung

«Ewig sein – gewesen sein»: Das Wort von Max Frisch aus «homo Faber» entsprach Gerhard Meier, doch besiegelte es für ihn nichts unverrückbares, er liess es vibrieren in zärtlicher Zukunftserwartung. Im erwähnten Band redete er seine tote Frau an mit den Versen aus dem hohen lied: «Die du wohnest in den Gärten, lass mich deine Stimme hören.» In diesen Gärten, heisst es charmant, würde Dorli die «Zentrale der Falter» verwalten. Man weiss: die Schmetterlinge – Distelfalter, Pfauenauge, Admiral – sind, zusammen mit den Massliebchen und andern Blumen, bei diesem Dichter die Vermittler zwischen den Welten, der irdischen und der andern. «Dorli», fragt er sie in den «Granatbäumen», «ist die Zeit wirklich die alterslose Schöne, die das Nordlicht mag, die grosse Lyra, den Tanz? Trägt sie wirklich Roben aus Morgenröte, Abendhauch, Sternenstaub?» So ist da die Ewigkeit erlebt, als luftiges Universum der Zeit, zu dem auch die unsere gehört, als etwas Durchlässiges, als Element, das festliche Zukunft hat. Realität ist hier kein Besitz und kein unabänderlicher Status quo, sondern etwas, das sich atmend weitet. Etwas auch, das wir erst erahnen – durch die Kunst vielleicht, durch die Poesie, die Musik – und dies im Sinn von Rilkes «Sonetten an Orpheus», wo der Aufruf zu lesen ist: «Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst.»

In unserer Kantate bekommt Sulamith den Namen Seele. Kunst und Religion haben die gleichen Wurzeln. Schliesslich hat die Bibel die deutsche Literatur ermöglicht. Bis heute, wie das Beispiel Gerhard Meier zeigt.

Gewiss, bei der vorliegenden Kantate haben wir es mit einem da und dort etwas hölzernen Gebrauchstext zu tun. Aber das tut nichts zur Sache. Die Musik reisst die Stadt, die Hügel drum herum, den Himmel darüber, die Braut und den Bräutigam hinein ins umfassende Lebensfest.