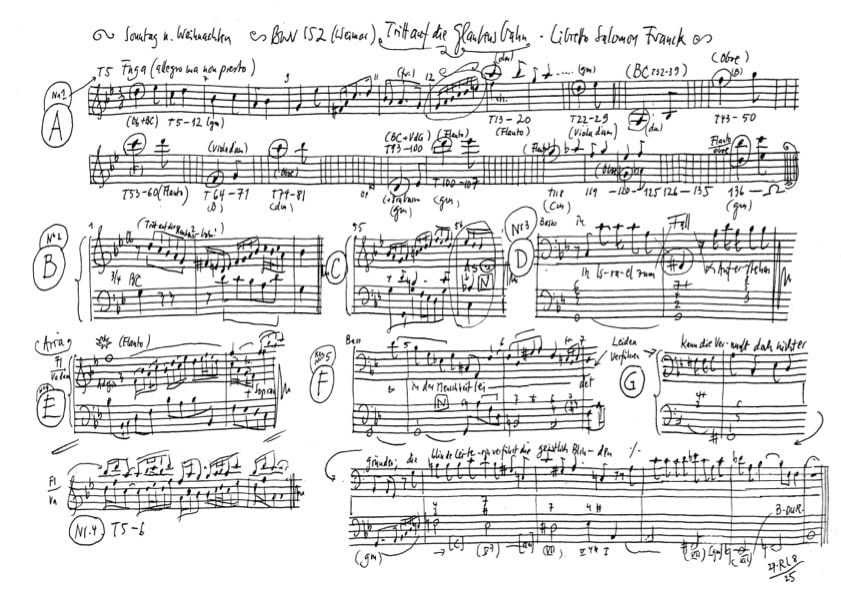

Tritt auf die Glaubensbahn

BWV 152 // zum Sonntag nach Weihnachten

für Sopran und Bass, Blockflöte, Oboe, Viola d’amore, Viola da gamba, Violone und Continuo

Leipzig bot ihm die grosse Bühne – Weimar aber schenkte Bach und seinen Kantaten einen dankbaren Raum des musikalischen Experimentierens, in dem sich Salomon Francks spirituell aufgeladene Texte mit Bachs Lust an aparten Klangwelten verbanden. Die jenseits aller barocken Konventionen konzipierte kammermusikalische Besetzung der Kantate BWV 152 erweist sich als funkelndes Juwel der musikalischen Bibeldeutung. Das neugeborene Gotteskind wird dabei zum «Eckstein» eines tätigen Glaubens; das innige Seelengespräch mit dem Heiland öffnet lebensverändernde «Bahnen».

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Lobet den Herrn, alle Heiden; preiset ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!

Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter; sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äusserlichen Satzungen. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen.

Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich des, das von ihm geredet ward. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: «Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen 57 vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird (und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen), auf dass vieler Herzen Gedanken offenbar werden.» Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Asser; die war wohl betagt und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei vierundachtzig Jahren; die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder nach Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.

Orchester

Leitung & Orgel

Rudolf Lutz

Blockflöte

Lea Sobbe

Oboe

Andreas Helm

Viola d’amore

Rafael Roth

Viola da gamba

Martin Zeller

Violone

Markus Bernhard

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Roland Reichenbach

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.09.2025

Aufnahmeort

Trogen AR // evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

30. Dezember 1714, Weimar

Textdichter

Salomo Franck (Textdruck 1715)

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Sinfonia

1. Sinfonia

Die zweiteilige Sinfonia bringt in einem pathetischen Eröffnungsabschnitt die mit Blockflöte, Oboe, Viola d’amore, Viola da gamba und Continuo speziell exquisite Instrumentalbesetzung zur Wirkung, ehe eine ausgedehnte Fuge mit rhythmisch pointiertem Themenkopf die Kantate mit elegischem Ernst und einer dem letzten Ziel entgegenführenden Energie auflädt.

2. Arie — Bass

Tritt auf die Glaubensbahn,

Gott hat den Stein geleget,

der Zion hält und träget,

Mensch, stoße dich nicht dran,

tritt auf die Glaubensbahn!

2. Arie — Bass

Die Bass-Arie aus Salomo Francks «Evangelischem Andachts-Opffer» deutet die Geburt Jesu mit der Metaphorik des messianischen Grundsteins (Jesaja 28,16), welcher erst Stein des Anstoßes (Jesaja 8,14) wird, dann aber (mit Psalm 118,22) als der von den Bauleuten verworfene Stein sich zum Eckstein wandelt – ein anspruchsvolles und nicht irritationsfreies Deutungsprogramm für alle, die auf die «Glaubensbahn» treten. Durch die Reduktion auf die Dreistimmigkeit von Oboe, Bassist und Continuo, das beibehaltene g-Moll sowie das abwärtsführende Kopfmotiv wird diese «Glaubensbahn» als im Geist der Demut und Leidensbereitschaft zu absolvierende Prüfung kenntlich. Demgegenüber entwickelt die Singstimme in der Beschreibung des von Gott gelegten «Grundes» eine wahrhaft «petrinische» Festigkeit, während das im Sinne von «Ärgern» gemeinte «Stoßen» geradezu bildhaft ausgemalt wird.

3. Rezitativ — Bass

Der Heiland ist gesetzt

in Israel zum Fall und Auferstehen.

Der edle Stein ist sonder Schuld,

wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt,

ja, über ihn zur Höllen fällt,

weil sie boshaftig an ihn rennet

und Gottes Huld und Gnade nicht erkennet.

Doch selig ist

ein auserwählter Christ,

der seinen Glaubensgrund auf diesen Eckstein leget,

weil er dadurch Heil und Erlösung findet.

3. Rezitativ — Bass

Das Bass-Rezitativ erläutert musikalisch plastisch die in der Arie angesprochenen symbolischen Bilder zur Deutung Christi als des verworfenen Steins, der zum Eckstein wird. Es preist in einer zarten ariosen Schlusswendung jene, die als erwählte Christen ihren persönlichen Glaubensgrund auf diesen Eckstein setzen und so das Heil finden.

4. Arie — Sopran

Stein, der über alle Schätze,

hilf, daß ich zu aller Zeit

durch den Glauben auf dich setze

meinen Grund der Seligkeit

und mich nicht an dir verletze,

Stein, der über alle Schätze,

hilf, daß ich zu aller Zeit

durch den Glauben auf dich setze

meinen Grund der Seligkeit!

4. Arie — Sopran

In der von beseelten Flötentönen und den schimmernden Resonanzen der Viola d’amore begleiteten Sopran-Arie wird nun Jesus direkt als «Stein … über alle Schätze» angesprochen und gebeten: «hilf, daß ich zu aller Zeit durch den Glauben auf dich setze», um so die Seligkeit zu erlangen. Musikalisch lebt der über federnden Bassachteln ausgespannte Satz neben seiner zu Herzen gehenden Deklamation und der gewollt schlichten Aura vom Gegensatz schwebender Haltetöne und kleinteiliger Figurationen.

5. Rezitativ — Bass

Es ärgre sich die kluge Welt,

daß Gottes Sohn

verläßt den hohen Ehrenthron,

daß er in Fleisch und Blut sich kleidet

und in der Menschheit leidet.

Die größte Weisheit dieser Erden

muß vor des Höchsten Rat

zur größten Torheit werden.

Was Gott beschlossen hat,

kann die Vernunft doch nicht ergründen;

die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden.

5. Rezitativ — Bass

Das Bass-Rezitativ kommentiert den Ärger der «klugen Welt» darüber, dass der Gottessohn den «hohen Ehrenthron» verlassen habe, Mensch geworden sei und «in der Menschheit» gelitten habe. Diese höchste Weisheit müsse zur Torheit für jene werden, die diesen Ratschluss Gottes mit ihrer geistlich blinden Vernunft nicht ergründen könnten.

6. Arie — Sopran (Seele) und Bass (Jesus)

Seele

Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?

Jesus

Du mußt dich verleugnen und alles verlassen!

Seele

Wie soll ich erkennen das ewige Licht?

Jesus

Erkenne mich gläubig und ärgre dich nicht!

Seele

Komm, lehre mich, Heiland, die Erde verschmähen!

Jesus

Komm, Seele, durch Leiden zur Freude zu gehen!

Seele

Ach, ziehe mich, Liebster, so folg ich dir nach!

Jesus

Dir schenk ich die Krone nach Trübsal und Schmach.

6. Arie — Sopran (Seele) und Bass (Jesus)

Die abschliessende Arie ist ein Dialog der Sopranstimme (Seele) mit der Bassstimme (Jesus), in der von notwendiger Selbstverleugnung, vom Glauben und vom Vertrauen die Rede ist. Sie endet mit der Aufforderung Jesu, «durch Leiden zur Freude zu gehen», und mit der Bitte der Seele: «Ach, ziehe mich, Liebster, so folg ich dir nach!», worauf Jesus die Verheissung ausspricht: «Dir schenk ich die Krone nach Trübsal und Schmach». Mit der verhalten schwingenden Unisono-Stimme der Begleitinstrumente sowie dank der abgedunkelten Molltonalität eignet diesem Satz ein bittersüsser Charakter, der den ernsten Vermahnungen des Heilands entspricht. Es ist eine stark pädagogisch gefärbte Liebe, die hier zum Ausdruck kommt und erst spät und mithilfe instrumentaler Verbindungsfäden jenseitsbezogene Verheissungen freisetzt.

Roland Reichenbach

«Und immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht»

Gedanken zur Bach-Kantate Tritt auf die Glaubensbahn (BWV 152)

«Die Wälder sind alt. Älter als die Menschen. Die Wälder haben die Götter sterben sehen» (Paul Celan). Tritt auf die Glaubensbahn! Schlag eine Schneise in den Wald! Der Weg ist die Wunde, die Schneise der Schlag. Auf einer Linie bewegt sich etwas. Hau dich durch den Wald des Lebens, nein, tritt auf die Glaubensbahn! Bahnbrechend ist er nicht, dein Glaube: das Wasser bricht sich seine Bahn, du nicht. Warst du je auf Kurs? Kennst du die Richtung? Wie lang ist deine Strecke? Lang und flach oder steil und kurz? Sag, Hölderlin, die heilige Bahn, auch du hast sie nicht gefunden? Die Altvorderen haben nicht gefunden, wonach sie suchten, und die Neuankömmlinge werden nicht finden, wonach sie sich sehnen. «Und immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht». Dennoch: Suche weiter! «Suche nicht nach den Alten, sondern nach dem, was sie gesucht haben» (Matsuo Bashō, 1644–1694). Es gibt keine andere Möglichkeit. Finden macht das Suchen leichter (Elazar Benyoëtz). Der Weg ist unbekannt, das Finden würde das Suchen leichter machen. Doch so ist es nicht, man findet ja nicht, wonach man sucht – vielmehr finden wir, wonach wir gar nicht gesucht haben. Und sich selbst findet man schon gar nicht. Nie! Manchmal, für kurze Zeit, erfindet man sich, so wandeln wir das Suchen in ein Versuchen um. Ver-Suchen – das Präfix «Ver-» verweist immer auf ein Problem, darauf, dass wir die Kontrolle nicht (mehr) haben, deshalb handeln wir nicht, sondern müssen ver-handeln. Wir verlegen die Dinge, vergessen die Worte, die Daten, den Menschen, das Leben. Wir lieben nicht, daher wollen wir uns verlieben. Verlieben ist die Fehlleistung, die das Leben lebenswert macht oder unerträglich, was das gleiche ist. Verlieben ist leicht, Liebe selten. «Ach, ziehe mich, Liebster, so folg ich dir nach!» – so die vorletzte Verszeile der Kantate, der Glaubensbahn. Den Weg kenne ich nicht, aber ich folge dir nach. Zieh mich, bitte zieh mich! Doch der Glaube wird sich nicht durchsetzen. Er zieht mich nicht. Das macht der nicht. Das musst du schon selber tun. Aber wie? Willst du nach Hause, in die Heimat, in die Geborgenheit, so musst du dich dem Glauben opfern. Ist das nicht übertrieben, sag, Helmuth Plessner!? Doch der fährt fort: «Wer es aber mit dem Geist hält, kehrt nicht zurückBildung heisst also, nicht mehr zurückzukehren. Herrlich, diese Übertreibungen! Ich mag sie einfach. So grossspurig: «Wer es aber mit dem Geist hält, kehrt nicht zurück». Amen. Basta. Ich mag Übertreibungen aus ästhetischen, aber auch pädagogischen Gründen. Hör Hölderlin: «Denn nie, sterblichen Meistern gleich / Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden, / Daß ich wüßte, mit Vorsicht / Mich des ebenen Pfads geführt». Die Götter gönnen uns keinen ebenen Pfad. Dann hauen wir uns diesen ebenen Pfad eben selber! Schau, diese flache Glaubensbahn, die du dir erschaffen hast, das ist dein Leben! Du Unterländer, der du geworden bist! «Was an dir Berg war / Haben sie geschleift / Dich und dein Tal schüttete man zu / Über dich führt ein bequemer Weg» (Bertolt Brecht). Tritt auf die Glaubensbahn! «Wie traurig ist es, wenn einer seinen Weg verlässt und nicht darauf wandelt, wenn einer sein Herz verloren gehen lässt und nicht weiss, wie er es wieder finden kann!» So der chinesische Philosoph Menzius vor mehr als zweitausend Jahren (Buch VI, 11, S. 204). Wie traurig ist das! Doch so sind wir: «Wenn einem Menschen ein Huhn oder ein Hund verloren geht, so weiss er, wie er sie wieder finden kann: aber sein Herz geht ihm verloren, und er weiss nicht, wie suchen. Die Bildung dient uns zu nichts anderem als dazu, unser verloren gegangenes Herz wieder suchen zu können» (ebd.) – die Wieder-Suche, la re-cherche, re-search. Gehe ihn wieder suchen, deinen Herz-Geist, auch wenn du nicht weisst, wie und wo. Gehe! Doch wie ganz anders Bach! Ach, du so grosser gläubiger Bach! Der strikte Dualismus von Glauben und Vernunft strotzt vor Selbstsicherheit in deiner schönen Kantate![1] Das ist nicht nötig, das muss auch nicht die Konsequenz des Glaubens sein. Aber dennoch top, so krass übertrieben, Bachs konzeptioneller Manichäismus, antizipatorisch hat er Helmuth Plessner plagiert. Und allemal schön, also nochmals die Glaubensbahn: «Die größte Weisheit dieser Erden / muß vor des Höchsten Rat zur größten Torheit werden. / Was Gott beschlossen hat, kann die Vernunft doch nicht ergründen: die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden.» So falsch, so gut, so richtig falsch! Die Unergründbarkeit der Wege des Herrn macht doch die Vernunft noch lange nicht zu einer blinden Führerin. Hier frömmelt der grosse Bach, es schmalzt und trieft bei Bach vor Frömmigkeit wie in ganzen Teilen der Familie Reichenbach. Ich habe ein gewisses Verständnis für die Einfalt, diese vielgepriesene Einfalt und diese uninformierte, dumme und reflexhafte Ablehnung von Vernunft und Bildung. Ein gewisses Verständnis, aber kein grosses! Liebe fromme Übertreiber: Beten ist gut, aber lesen auch. So lest die Bibel, zum Beispiel im Buch der Weisheit Salomos! Über fehlgeleitete Frömmigkeit (Weish 12,23), Bildung und Weisheit. A propos «blinde Leiterin»: «Denn die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist» (1,6). «Der heilige Geist der Erziehung wird vor der Arglist fliegen, und er wird Abstand nehmen von unsinnigen Gedanken» (1,5). «Wer nämlich Weisheit und Bildung für nichts hält, ist im Elend, / und ihre Hoffnung ist nichtig, und ihre Anstrengungen sind vergeblich, und ihre Werke sind unbrauchbar» (3,11). Es ist immer sehr schön, auf der richtigen Seite zu übertreiben! Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist, «wer ihretwegen nachts keine Ruhe findet, wird bald ohne Sorgen sein» (6,15). Das ist die Glaubensbahn der Bildung, «sich aber um Bildung zu kümmern, ist Liebe, Liebe aber ist das Halten ihrer Weisungen, die Ausrichtung an den Weisungen aber ist die Befestigung der Unvergänglichkeit» (3,18). Im Spiel zwischen der Bibel auf der einen Seite und Johann Sebastian Bach und Helmuth Plessner auf der anderen steht es also zurzeit immer noch 1:0 für die Bibel. Doch es wird mehr gedacht, als man denkt (Plessner), und mehr geglaubt, als man glaubt (Reichenbach), denn «der Atheismus ist leichter gesagt als getan» (wieder Plessner). Die Entscheidung zwischen Glauben und Vernunft ist unnötig. Doch natürlich kommen wir nicht um unbeantwortbare Fragen herum. Unser «ontologisches Resonanzorgan» (Wolfram Hogrebe) hält die Frage nach dem Dasein am Leben aufrecht und beunruhigt es zugleich. Der Mensch lebt als ein «Sichzusichverhalten» (Fink 1992, S. 172). Er muss sich und die Welt deuten, was letztlich das gleiche ist. Er kann nur aus sich heraus deuten, denken, sprechen, fühlen. Immer spricht er in eigener Sache. Er ist sich vertraut, vertraut in seiner Nichtvertrautheit. Also tritt auf die Glaubensbahn! Da steht: «Es ärgre sich die kluge Welt, / daß Gottes Sohn / verläßt den hohen Ehrenthron, / daß er in Fleisch und Blut sich kleidet / und in der Menschheit leidet.» Ach, kann er das, Sohn Gottes und zugleich Mensch sein? «Wir kennen uns nicht, denn es waltet ein Gott in uns», meinte noch: Hölderlin. Kennt Gott uns besser, als wir uns selber kennen können? Oder kennen wir uns besser als Gott uns kennt, obwohl wir uns so schlecht kennen? So Eugen Fink: «Wir haben eine Nähe zu unserem Dasein, worin wir unübertreffbar sind. Kein Gott kann das Menschenleben von innen erleben, auch nicht, wenn er Menschengestalt annimmt: er müsste dann aufhören Gott zu sein, er müsste vergessen seine Allmacht, sein Allwissen: er müsste die Angst erleiden wie wir, unsere Freuden, unsere Leidenschaften, unsere Grösse und unser Elend teilen. Er dürfte nicht unsere Gebrechlichkeit anziehen wie ein Bettlergewand und darunter den Glanz seiner Herrlichkeit verborgen halten: er müsste wirklich sterben wie wir, vernichtet werden – und nicht im Bewusstsein seiner göttlichen Unvernichtbarkeit insgeheim leben» (Fink 1979, S. 39).

Die Glaubensbahn ist keine Eisenbahn, aber vielleicht ist sie doch eine Art Eisenbahn. Mein alter Chef meinte: Wenn die Bahn vor dir anhält, musst du einsteigen! Wer diese Bahn lenkt? Das weiss niemand. Wir haben niemanden gesehen! Nur diesen Kondukteuren begegnen wir, den Kontrolleuren, die schauen, ob du auch wirklich das Recht hast, in der Glaubensbahn zu sitzen. Wer in der Glaubensbahn sitzt, soll auch das Recht besitzen, glauben zu dürfen, dass er ankommen wird, in Biel oder Zürich, Gstaad oder Marseille. Doch fährt die Glaubensbahn überhaupt irgendwo hin? Dreht sie sich nicht vielmehr im Kreis oder führt ins Nirgendwo? Hatte Christian Anders etwa recht, als er 1972 sang: «Es fährt ein Zug nach Nirgendwo / Mit mir allein als Passagier / Mit jeder Stunde, die vergeht / Führt er mich weiter weg von dir?» Glaubst du etwa, du seist schlauer als der deutsche Schlager? Schlägst du jetzt wirklich diese kleine eitle Bahn in deinen mickrigen Lebenswald? 1972 war ich zehn Jahre alt. Ich sass auf dem Sessellift, der fuhr im Nebel nach Nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. Das war unheimlich. Alles weiss und lautlos. «Ich versichere euch: Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen» (Matthäus 18,3). Ein halbes Jahrhundert später sitze ich wieder auf dieser Sesselbahn – es ist weiss, lautlos und unheimlich. Doch Gottes neue Welt, die will ich nicht. Was muss er so innovativ sein, der alte Gott! Ich will keine neue Welt! Ich will die alte zurück, so wie sie war! Herr im Himmel, bewahre uns vor denen, die sich auf der Glaubensbahn in eine neue Welt wähnen! Bitte wirf sie aus dieser Glaubensbahn hinaus, diese erfolgreich Gläubigen. Wäre es nicht besser, manche würden weniger, andere dafür mehr glauben? Herr, erinnere die im Tauschgeschäft ihres Glaubens offenbar so erfolgreichen Menschen an Jesus Sirach: «… zwischen Verkauf und Kauf wird sich die Sünde hineindrängen» (Sirach 27,2). Lass uns aber alle erkennen, dass der Tod nicht zögern wird, und uns «kein Vertrag mit der Unterwelt gezeigt worden ist» (Sirach 14,12). Können wir den Weg überhaupt gehen, den wir predigen? Can we walk our talk? Ich rede ja viel lieber, als den Weg zu gehen, muss ich gestehen. Auch gehe ich ja gar keinen Weg, sondern ich bin immer noch in jede Bahn eingestiegen, die vor mir angehalten hat! Lange bevor mein alter Chef mir diesen Ratschlag gegeben hatte. Das wusste ich schon immer, dass man immer einsteigen muss. Nicht nachdenken. Nachdenken heisst nicht einsteigen. Die Bahn hält an, ich steig ein! Ich bin schon immer eingestiegen! Ich bin ein Einsteiger! Meine Tendenz, in jede Bahn einzusteigen, federe ich ab mit meiner Neigung, jede Bahn wieder zu verlassen. Ich bin noch mehr fast Aussteiger als Einsteiger. Innerlich zumindest bin ich schon immer schnell ausgestiegen, kaum nachdem ich eingestiegen war. Ich war lange verheiratet. Ich war schon immer in irgendeiner Bahn! Der Glaubensbahn, der Bindungsbahn, der Beziehungsbahn, der Bildungsbahn, der akademischen Laufbahn, der Glücksanbahnungsbahn, der Unglücksbahn, der Wahnbahn – dieser Bahnwahn war schon immer Teil von mir. Ich betrete alles, was wie eine normale oder wahnsinnige Bahn aussieht! Ich steige morgens als Philanthrop ein und steige abends als Misanthrop wieder aus. Und wenn ich beginne, schon morgens als Misanthrop einzusteigen, dann wechsle ich die Bahn oder versuche sie zu wechseln, je nachdem, welche vor mir anhält. «Bist du unter Unverständigen, geh zur rechten Zeit / bei denen, die nachdenken, aber bleibe» (Sirach 27,12). Es fehlt also meistens der Grund zu bleiben. So bleibe ich nicht, und gehe. So bleibt niemand. So warf ich mich selber aus der Bahn, eigentlich aus dem Bahnfahren, heisst: Ich bin nicht nur aus der Bahn, sondern aus dem Bahnfahren ganz ausgestiegen. So kommt es mir jedenfalls vor. Manchmal denke ich jedoch, ich war noch gar nie auf der Glaubensbahn. Dann wieder spüre ich ihren Verlust, ich vermisse sie. Manchmal spüre ich den Verlust nicht mehr, dann habe ich das Verlustgefühl verloren. Erst der vergessene und verloren gegangene Verlust ist der wahre Verlust. Manchmal weiss man noch, dass man etwas vergessen hat, aber man weiss nicht mehr, was es war. Doch das Verlustgefühl ist zum Glück noch da. Davon spricht Menzius. Viele sprechen davon, ob mit Worten oder Muskeln, mit Waffen oder Kunst. Offiziell gibt es nur Hunde und Hühner, sehr viele Hunde und Hühner, die wir finden können, wenn wir sie suchen. Inoffiziell gibt es dieses andere, das auch mir nicht aus dem Sinn geht und worüber sich nichts sagen lässt. Wie suchen? Ist es die Sehnsucht nach der Glaubensbahn? «And I can’t forget, and I can’t forget, but I don’t remember what» (Leonard Cohen).

Vielleicht sollten wir nicht zu genau wissen, was wir glauben. Wer glaubt, weiss, dass er nicht weiss. Beim Glauben geht es um die subjektive Gewissheit des objektiv Unsicheren! Wer auf die Glaubensbahn tritt, betritt nicht die Wissensbahn – die gibt es nämlich gar nicht, nur als Illusion. Glauben ist nicht wissen und nicht meinen, meinte Immanuel Kant. Beim Meinen geht es um die Einsicht, nicht nur kein objektives Wissen, sondern auch keine subjektive Gewissheit zu haben. Daher ist das wahre Meinen die bescheidenste Form der Erkenntnis. Wer glaubt, aber zu wissen meint, der versteht seinen Glauben nicht (er oder sie glaubt letztlich nicht, sondern meint, ganz sicher zu wissen). Diese Leute sollten aus der Glaubensbahn geworfen werden, wenn das ginge. Doch in unseren Breitengraden und unserer Epoche werden sie belächelt von all den Leuten, die von sich selbst meinen, wissend zu sein. Und das sind viele. Die Bildungsinstitutionen sind voll von ihnen. Sie dünken sich aufgeklärt, meinen aber vielmehr viel und meinen viel und fest. Das ist doxa: Sie glauben sich im Besitz des richtigen Meinens, das ist ortho–doxa. Kurz: Wir sind von säkularen Rechtgläubigen und Strenggläubigen umgegeben, umzingelt sogar. Sie halten sich für Wissende. Ihre Gewissheit kennt keinen Gott, keine Götter, keine Bescheidenheit und keine Demut. Sie sind der personalisierte Verlust des Verlustgefühls. Sie sehnen sich nach nichts, denn sie «wissen» alles. Sie glauben nichts, denn sie «wissen» alles. Die Götter sind nicht gestorben, Paul Celan, das wollte ich sagen, die Wälder haben die Götter sterben sehen, ja, aber nun sind sie wieder da. Es handelt sich um eine neue Sorte. Es sind andere Götter, die uns einkreisen, es sind Apotheosen, Selbstvergottungen. Die hadern nicht wie Mutter Teresa, die waren schon immer auf ihrer höchstpersönlichen Glaubensbahn, auf dieser Bahn, die immer näher um sie selbst herumkreist und sie immer fester ergreift und ihre Selbstverständigungshermeneutik verkalken lässt. Das ist die säkular-religiöse Sklerose, die Verhärtung des religiösen Wahrnehmungsorgans. Ich weiss auch nicht, was dieses religiöse Organ ist, aber ich glaube sehr, dass es sich nicht verhärten sollte. Die religiösen Organe, die Glaubensorgane sollen weich bleiben. Bleiben wir also weich, weich-meinend, und wenn glaubend, dann weich-glaubend. Weich ist besser. Das Gute ist weich, nicht hart, die Liebe ist weich, und das Verzeihen ist auch dann weich, wenn es hart ist. Vieles wissen wir zwar, nur: viel mehr glauben wir, doch: am meisten meinen wir. Vielleicht geht es darum, dass die Sehnsucht nach dem Glauben unerfüllt bleibt. Das Sehnen soll nicht aufhören. Vielleicht geht es darum, den Sand, auf dem wir unser mickriges Glaubenszelt aufzubauen versuchen, nicht mit dem soliden Boden, dem unerschütterlichen und doch nur harten Felsen in der Brandung zu verwechseln. Mutter Teresa wurde mir sympathisch, als mit der posthumen Veröffentlichung ihrer Tagebücher bekannt wurde, dass sie mit dem Glauben haderte. Die Heilige hadert – sie war also ein echter Mensch, ein suchendes und sehnendes Wesen! Mutter Teresa trat auf die Glaubensbahn: «Gott hat den Stein geleget, / der Zion hält und träget, / Mensch, stoße dich nicht dran, / tritt auf die Glaubensbahn!» Fest zu glauben und zugleich zu wissen, dass man nicht weiss, ist schwer. Leicht ist es zu frömmeln und zu glauben, man wisse. Ihr nervt nur! So sehr. Es frömmelt nun auch der politisierte Zeitgeist, von links nach rechts, überall diese Schein-Affektiertheit oder diese geheuchelte aufgeklärt-politische Lässigkeit, dieser Wahn, den politischen Stein der Weisen oder den religiösen Stein des richtigen Glaubens zu besitzen. Es muss eine wahrlich runde und beruhigende Sache sein, solch glattgeschliffene, verdammte Steine zu besitzen. Glauben ist eine Sache von Hoffen und Wünschen. Hoffnung hat man nicht, Hoffnung wird praktiziert. «Wir sind nicht beharrlich, weil wir Hoffnung haben, wir haben Hoffnung, weil wir beharrlich sind», meinte ein junger Mann der Hongkonger Regenschirm-Proteste im Jahr 2014. Das hat mich beeindruckt. Genützt haben die Proteste letztlich nichts, könnte man im Nachhinein zynisch sagen. Zynismus ist Schrott. Wer hofft, weiss eben nicht. Wer glaubt, weiss eben nicht. Das objektiv Unsichere – davon handelt die Glaubensbahn. Und «immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht».

[1] Der Text wurde von Salomon Frank, «Weimarer Hofdichter» verfasst und 1715 gedruckt.

https://www.academia.edu/19841879/Gott_in_Plessners_Anthropologie