Ach! Ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe

BWV 162 // zum 20. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Flauto, Corno da tirarsi, Streicher und Basso continuo

Ein ähnliches Sujet greift die aus Bachs Weimarer Zeit stammende und 1723 für Leipzig überarbeitete Kantate «Ach! Ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe» auf. Doch steht hier in der anspielungsreichen und von schroff überhöhten Gegensätzen lebenden Poesie Salomo Francks zunächst stärker der Aspekt der drohenden Unwürdigkeit des sündigen Menschen angesichts des königlichen Hochzeitsmahles im Vordergrund. Bachs sensibler Komposition gelingt es trotz der auf den jeweiligen Satzkern reduzierten Besetzung, eine Fülle an Affekten freizulegen und mit der effizienten Ausarbeitung knapper motivischer Zellen die kunstvolle Predigt Francks in erstaunlich natürlicher Weise zum Klingen zu bringen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Eva Borhi, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Karoline Echeverri, Dorothee Mühleisen, Ildiko Sajgo

Viola

Martina Bischof, Peter Barczi, Katya Polin

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Fagott

Dana Karmon

Corno da tirarsi

Olivier Picon

Flauto dolce

Annina Stahlberger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Richard Weihe

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

17.11.2017

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Salomo Franck, 1715

Erste Aufführung

20. Sonntag nach Trinitatis,

25. Oktober 1716

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

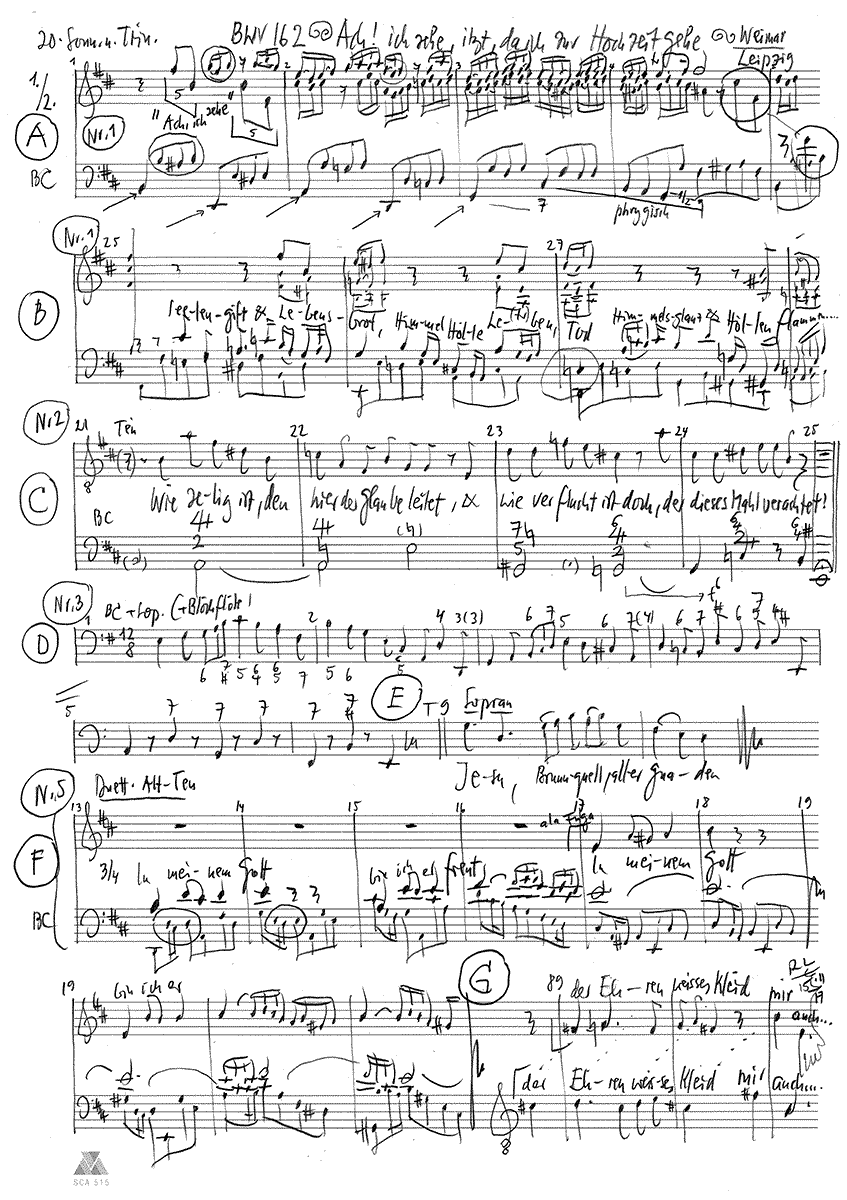

Die Kantate BWV 162 gehört zu dem 1715 in Weimar gedruckten Jahrgang «Evangelisches Andachts-Opfer» von Salomo Franck; ob sie von Bach bereits in diesem Zeitraum oder erst im Folgejahr 1716 komponiert und dargeboten wurde, ist in der Forschung umstritten. Bach hat die reizvolle Komposition 1723 in Leipzig in einer nach h-Moll versetzten und insofern auf den dortigen tieferen Kammerton abgestellten Fassung wiederaufgeführt; dass es in diesem Zusammenhang nicht nur zu Modifikationen, sondern auch zum Verlust von Stimmenmaterial kam, ist denkbar.

Die eingangs stehende Bassarie kommt als dichter Satz daher, der die beiden Violinen über Bratsche und Continuo in eine dialogische Fortspinnungsstruktur führt, an der sich die Viola zunehmend beteiligt. Die Leipziger Fassung von 1723 ergänzt dazu eine energisch den Zeigefinger auf den Hörer richtende Stimme für Tromba da tirarsi, die den Streichersatz um eine endzeitliche Warndimension erweitert: Es ist die Sorge um das Bestehen in Jesu Augen, die das biblische Gleichnis mit der Vorbereitung zum Abendmahl verknüpft und damit den ersehnten lebensspendenden Zuspruch sowie das nach Paulus‘ Lehre gerade hier drohende Verdammtsein in beklemmende Nähe zueinander rückt.

Das folgende Tenorrezitativ kostet das Bild vom königlichen Hochzeitsfest schwelgerisch aus, ehe erneut die angstvolle Frage gestellt wird, ob der sündige Mensch nicht zu gering sei, um an Gottes Tafel Platz zu nehmen und seinen Sohn als geistlichen Bräutigam zu ehelichen. Doch könne angesichts dieses grossen Geschenks letztlich nur ein Verblendeter die Einladung ausschlagen, wobei der Textdichter Franck im Bild vom generös «geschlachteten Mastvieh» subtil den Opfertod Christi anklingen lässt.

Die überraschend nur zweistimmige Faktur der Sopranarie gibt im Verein mit dem eher karg stützenden Charakter der Continuolinie der Vermutung Raum, es handle sich um ein unter Verlust mindestens einer Obligatstimme unvollständig überliefertes Stück. Während die Annahme einer verschollenen Violin- oder Oboenstimme aus quellenkritischer Sicht und mit Blick auf Stimmtonprobleme weniger zielführend scheint, passt Masaaki Suzukis hier verwendete Rekonstruktion einer Blockflötenpartie hervorragend zum herzlichen Tonfall und zur kindlichen Geradheit der Sopranstimme. «Jesu, Brunnquell aller Gnaden, labe mich elenden Gast» – Bach und sein Textdichter Franck erreichen hier die beseelte Höhe ihres gemeinsamen Weimarer Arienstils, dessen fein dosierte Exklamationen stets auf einem Fundament verinnerlichter Gefasstheit ruhen.

Im Altrezitativ vernimmt man die besorgte Stimme eines nach dem rechten Hochzeitsstaat suchenden Gastes, der seine Unwürdigkeit kennt und vor dem verdienten Gericht zittert. In einer verzückten Wendung wird dann aber von dem durch Christi Kreuz wieder rein gewordenen Kleid gesprochen, das den «alten Adamsrock» ablegen hilft und in dessen demütig schmückender Hülle nun auch das «Mahl des Lammes» als jedem Geläuterten offenstehende Vereinigung mit Christus genossen werden kann. Bach wählt dafür einen überaus sprechenden sowie durchgängig edlen und einladenden Tonfall.

Das folgende Duett wird von einem beschwingten Continuovorspiel im Dreiertakt eröffnet, dessen federndes Kurzmotiv in sich nochmals gespiegelt ist und so wie eine Billardkugel von Bande zu Bande läuft. Daraus beziehen die Singstimmen Alt und Tenor hinreichend Energie, um sich in eng umschlungenen Koloraturen der liebenden Begegnung mit Jesus hinzugeben. Der in seiner charmanten Verliebtheit ansteckende Gestus der Sänger wird vom emsig durchlaufenden Generalbass in Gang gehalten; die modifizierte dreiteilige Form mündet schliesslich in einen Vorausblick auf die von aller Last und Verstrickung befreite Seligkeit im Himmel.

Dazu gesellt sich mit der Schlussstrophe «Ach, ich habe schon erblicket diese große Herrlichkeit» ein Choraltext, der die Vision künftiger Herrlichkeit «vor Gottes Thron» beschreibt und damit Trost spenden und Mut zur Nachfolge machen will. Liegt ihr doch das verbreitete Lied «Alle Menschen müssen sterben» in einer auch durch Bachs Weimarer Kollegen Johann Gottfried Walther überlieferten Melodiefassung zugrunde, womit Totenhemd und Hochzeitskleid in einer letzten textlichen Volte zusammenfliessen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Kantatentext nimmt die Gedanken aus der Evangeliumslesung des Sonntags auf, vorliegend aus dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl und vom Gast ohne Hochzeitskleid (Matthäus 22). Die wohl bereits 1715 in Weimar komponierte und wahrscheinlich erst im Folgejahr dort erstaufgeführte Kantate wurde 1723 in Leipzig in leicht überarbeiteter Form erneut dargeboten. Die für Bachs Weimarer Kantatenstil typische durchsichtige Faktur samt der auf Da-capo-Anlagen verzichtenden durchkomponierten Ariensätze blieb dabei jedoch erhalten.

1. Arie (Bass)

Ach! ich sehe,

itzt, da ich zur Hochzeit gehe,

Wohl und Wehe.

Seelengift und Lebensbrot,

Himmel, Hölle, Leben, Tod,

Himmelsglanz und Höllenflammen

sind beisammen!

Jesu, hilf, daß ich bestehe!

1. Arie

Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, das der König für seinen Sohn veranstaltet, schliesst mit dem bedeutungsschweren Satz: «Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt.» Der Beter steht vor der bangen Frage, ob ihm nun Himmelsglanz oder Höllenflammen beschieden seien, und bittet Jesus um Hilfe. Bach komponiert dafür einen federnden und zwischen den Instrumenten aufgebrochenen Streichersatz mit ausgreifenden Fortspinnungen, in den sich die Bassstimme mit ihrem würdevollen Duktus einfügt. Die Ergänzung einer an die Bratschenstimme angelehnten Partie für Corno da tirarsi (Zughorn) verlieh mit ihrem deutlich hörbaren harmonisch-metrischen Korsett der Leipziger Fassung des Satzes zusätzlichen Ernst.

2. Rezitativ (Tenor)

O großes Hochzeitsfest,

darzu der Himmelskönig

die Menschen rufen läßt!

Ist denn die arme Braut,

die menschliche Natur, nicht viel zu schlecht und wenig,

daß sich mit ihr der Sohn des Höchsten traut?

O großes Hochzeitsfest,

wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen,

daß Gottes Sohn

es hat auf ewig angenommen?

Der Himmel ist sein Thron,

die Erde dient zum Schemel seinen Füßen,

noch will er diese Welt

als Braut und Liebste küssen!

Das Hochzeitmahl ist angestellt,

das Mastvieh ist geschlachtet,

wie herrlich ist doch alles zubereitet!

Wie selig ist, den hier der Glaube leitet,

und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!

2. Rezitativ

Die Hochzeit des Königssohnes wird hier zum Bild für die Menschwerdung des Gottessohnes. Der Sohn des Höchsten verbindet sich mit der menschlichen Natur. Das Festmahl ist bereit. Wohl allen, die daran teilnehmen und es nicht wie die zuerst Geladenen verachten und ihm fernbleiben.

3. Arie (Sopran)

Jesu, Brunnquell aller Gnaden,

labe mich elenden Gast,

weil du mich berufen hast!

Ich bin matt, schwach und beladen;

ach! erquicke meine Seele,

ach, wie hungert mich nach dir!

Lebensbrot, das ich erwähle,

komm, vereine dich mit mir!

3. Arie

Eine Bitte an Jesus, der versprochen hat, die Mühseligen und Beladenen zu erquicken, und für die Seinen das Brot des Lebens sein will. Zu dieser Bitthaltung passen der demütige Gestus und der sanft schwingende 12 ⁄ 8-Takt der Musik sehr gut. Die trotz der kantablen Melodik für Bachs Verhältnisse ungewöhnlich brüchige Satzanlage aus Solosopran sowie einer pausenreichen und auch in den Zwischenspielen nur mässig profilierten Continuobegleitung liess hingegen immer wieder an den Verlust mindestens einer zusätzlichen Instrumentalpartie (etwa einer Oboe oder Flöte) denken, worauf auch der autographe Umschlagtitel «5 Str[umenti]» hindeutet.

4. Rezitativ (Alt)

Mein Jesu, laß mich nicht

zur Hochzeit unbekleidet kommen,

daß mich nicht treffe dein Gericht;

mit Schrecken hab ich ja vernommen,

wie du den kühnen Hochzeitgast,

der ohne Kleid erschienen,

verworfen und verdammet hast.

Ich weiß auch mein’ Unwürdigkeit:

Ach, schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid,

laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen!

Gib mir zum Hochzeitkleide

den Rock des Heils, der Unschuld weiße Seide!

Ach! laß dein Blut den hohen Purpur decken,

den alten Adamsrock und seine Lasterflecken,

so werd ich schön und rein

und dir willkommen sein,

so werd ich würdiglich das Mahl des Lammes schmecken.

4. Rezitativ

Worte der glaubenden Seele: Sie will nicht zum Fest kommen wie der Gast im Gleichnis, der unvorbereitet und ohne Hochzeitskleid erschienen ist und vom König hinausgeworfen wurde. Sie ist sich bewusst, dass sie der Teilnahme am Fest nicht würdig ist, und bittet Jesus um «des Glaubens Hochzeitkleid».

5. Arie (Duett Alt, Tenor)

In meinem Gott bin ich erfreut;

die Liebesmacht hat ihn bewogen,

daß er mir in der Gnadenzeit

aus lauter Huld hat angezogen

die Kleider der Gerechtigkeit.

In meinem Gott bin ich erfreut.

Ich weiß, er wird nach diesem Leben

der Ehren weißes Kleid

mir auch im Himmel geben.

5. Arie

Hoffnungsvolle Zuversicht erklingt in dieser Arie. Gott ist es, der den Menschen «die Kleider der Gerechtigkeit» schenkt, d. h. sie gerecht spricht. Das gilt auch nach diesem Leben in der Ewigkeit. Das zwischen verzückt fugierten und kantabel konsonierenden Passagen abwechselnde Vokalduett wird getragen von einer Continuopartie, deren schwungvolle Sprünge und inhärente Beschleunigung dem Satz zupackende Energie verleihen.

6. Choral

Ach, ich habe schon erblicket

diese große Herrlichkeit!

Itzund werd ich schön geschmücket

mit dem weißen Himmelskleid.

Mit der güldnen Ehrenkrone

steh ich da für Gottes Throne,

schaue solche Freude an,

die kein Ende nehmen kann.

6. Choral

Die 7. Strophe des Liedes «Alle Menschen müssen sterben» von Johann Rosenmüller (1652) nimmt die vorigen Gedanken auf und singt von der himmlischen Herrlichkeit und der Freude, die kein Ende nehmen kann. Die elegische h-Moll-Tonalität sowie die seufzerbetonten und engschrittig geführten Stimmlinien verwandeln den Tuttichoral in eine verhaltene Bitte von endzeitlicher Sehnsucht.

Richard Emanuel Weihe

Eine Hochzeitsgeschichte

Im Sinne des lateinischen «credere», abgeleitet von «cor dare», kann ich «glauben» als «das Herz geben» verstehen. Mein Herz schlägt dann in der Geliebten und ist bei ihr aufgehoben. So wird mir die Geliebte (als Empfangende) teurer als ich mir selbst (als Gebender). – Eine Spiegelung eigenen Erlebens am Text der Kantate «Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe» (BWV 162).

I

Es war einmal ein König, der hatte einen einzigen Sohn, welcher sich gern vermählen wollte und seinen Vater um eine Braut bat. Der König traf alle nötigen Vorbereitungen. Da kam der Hochzeitstag und der Tisch war gedeckt – aber es fehlten die Gäste. Der König schickte Diener zu den Geladenen, um sie zu erinnern. Einige sagten, sie hätten keine Zeit, andere ärgerten sich, dass sie ihre frühere Absage wiederholen mussten. Wütend griffen sie die Diener an und töteten sie.

Der König war ausser sich. Seine Soldaten stürmten die Stadt und zerstörten sie, nicht nur die Häuser der Mörder, sondern auch die aller anderen. «Geht noch einmal in die Stadt und ladet jeden ein, der kommen möchte!» befahl der König seinen Dienern. Bald waren sämtliche Tische besetzt. Der König musterte die Hochzeitsgesellschaft. Einer der Gäste fiel ihm auf. «Das ist eine Hochzeitsfeier! Warum trägst du nicht wie alle anderen das richtige Gewand?» Darauf wusste der Gast nichts zu antworten. Der König liess ihn fesseln und hinauswerfen. «Heule nur, es geschieht dir recht! Viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt.»

Ist das ein Märchen? «Nur wenige sind auserwählt»? Wie ist das zu verstehen? – Nein, es ist kein Märchen, es ist ein Gleichnis. Genauer: Meine freie Nacherzählung einer Geschichte, die als Gleichnis verstanden werden soll. Es ist Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl *1. im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22, Verse 1–14. In der Übertragung von Luther beginnt das Kapitel 22 wie folgt: «Und Jesus redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete (…).»

Ein Gleichnis hat zwei Bedeutungsebenen: die Ebene des Gesagten und die Ebene des Gemeinten. Ich habe von einem Königreich erzählt. Gemeint war damit jedoch das Himmelreich. Jedes Element in diesem Königreich – der König, der Sohn, das Hochzeitsfest, die Gäste, das fehlende Gewand – steht demnach für etwas anderes im Himmelreich. Auf die Lesung des Gleichnisses aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 22, die Perikope für den Gottesdienst am 21. Sonntag nach Pfingsten, folgte die Aufführung der Kantate Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe. Der Autor des Kantatenlibrettos, Salomon Franck, greift wie üblich beim Verfassen von Kantaten den vorgetragenen Bibelabschnitt auf. Er erzählt die Geschichte auf der Ebene des Gemeinten.

Franck lässt einen Gast auftreten, der aus seiner Perspektive schildert, wie er die Hochzeit erlebt. Der Gast weiss, dass der königliche Gastgeber Gott ist und der Bräutigam Jesus Christus. Das Hochzeitsfest repräsentiert die symbolische Aufnahme der Braut in das Himmelreich Gottes. «Die Braut», das sind die Hochzeitsgäste selbst, die für den Menschen als solchen stehen. Das passende Hochzeitskleid symbolisiert den Glauben an Christus. Es reicht nicht, die Einladung anzunehmen, der Gast muss sich darüber hinaus zu seinem christlichen Glauben bekennen. Je nachdem, ob er dies tut oder nicht, wird er bei der Hochzeit höchst unterschiedliche Erfahrungen machen. «Wohl und Wehe», «Lebensbrot und Seelengift», «Himmel und Hölle», formuliert Franck emphatisch: Die Möglichkeit eines guten ist eng verbunden mit der Möglichkeit eines schlechten Erlebnisses. Und so ruft der Gast Jesus an und bittet ihn um Beistand: «Jesu, hilf, dass ich bestehe!»

II

Am 22. August des vergangenen Jahres erhielt ich die Einladung der J. S. Bach Stiftung, am 17. November 2017, also heute, einen Kurzvortrag, zur Kantate BWV 162 zu halten, «Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe». «Die Reflexion», stand in dem Schreiben, «soll Ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Kantate spiegeln». Nun frage ich mich: Was sagt mir der Text von Salomon Franck? Hätte ich die Einladung des Himmelskönigs zur Hochzeit seines Sohnes angenommen? Hätte ich ihre Bedeutung erkannt? Hätte ich mich passend gekleidet?

Meine Freundin Veronica und ich reisten kurz nach Erhalt der erwähnten Einladung aus dem vergangenen Jahr nach Kiew, wo wir zur Hochzeit ihres jüngeren Bruders Sasha eingeladen waren, die am 2. September stattfinden sollte. Wir kamen am Abend des 30. August an. Am Folgetag besuchten wir, als Akt der Andacht und Versöhnung – denn Veronicas russische und meine deutschen Verwandten hatten sich im letzten Weltkrieg bekämpft – das Museum des Grossen mutterländischen Krieges *2. Das weithin sichtbare Erkennungszeichen des auf einer Hügelkuppe stehenden Museums ist eine allegorische Figur des Mutterlandes mit einem zwölf Meter breiten Schild und einem sechzehn Meter langen Schwert. Nach einer Präsentation deutscher Waffen im ersten Raum, einer Installation eines KZ-Schlafsaals im nächsten und der polemischen Darstellung der Ereignisse aus ukrainischer, antirussischer Perspektive in einem der folgenden Räume, hatte Veronica genug. Sie fasste mich am Arm: «Komm’, lass uns gehen. Das ist mir zuwider.»

Sie schlug vor, das nahegelegene Kloster Vydubychi aufzusuchen, das sie aus ihrer Studienzeit in Kiew kannte, um für unsere Vorväter Kerzen anzuzünden und zu beten. Jenseits der achtspurigen Ausfallstrasse am Fuss des Museumshügels fanden wir neben einem verrosteten, schmiedeeisernen Tor ein Zeichen, woran sich Veronica orientieren konnte. «Städtischer botanischer Garten» stand auf einem Schild. Indes war nach jahrzehntelanger Verwilderung von einem Garten nichts mehr zu erkennen. An der nur noch fragmentarisch erhaltenen Gartenmauer entlang führte eine unbefestigte Strasse zum Kloster auf einer Lichtung.

Am Stand mit Devotionalien in der Vorhalle einer der Kirchen kauften wir Kerzen und stellten uns mit den Lichtern vor die Ikone der Heiligen Maria, dem Prunkstück des im 11. Jahrhundert gegründeten Klosters. Nach einigen Minuten in stiller Betrachtung vernahmen wir hinter uns eine Stimme. Es war die Dame vom Verkaufsstand, die uns zuflüsterte: «Seid Ihr verheiratet? Wenn nicht, solltet Ihr unbedingt heiraten. Ihr gehört zusammen. Ich spüre es ganz stark!»

Sie hiess Nina, und nie zuvor, versicherte sie uns, habe sie in der Kirche ein Paar auf diese Weise angesprochen. Es kam mir so vor, als hörte ich durch den Mund dieser Frau meine eigenen Gedanken reden. Da Veronica es ähnlich erlebte, wie ihre Reaktion deutlich machte, hielten wir Nina nicht davon ab, Vater Mykola herbeizurufen. Wenig später begrüsste uns mit sonorer Bassstimme ein grossgewachsener, bärtiger Mann in der schwarzen Robe orthodoxer Priester. Er unter hielt sich mit Veronica, während er mir immer wieder prüfende Blicke zuwarf. Dann sagte er geradeheraus: «Nach Auffassung unserer Kirche erfüllt sich der Zweck der Ehegemeinschaft darin, Kinder zu zeugen. Ist es Eure Absicht und Euer Wunsch, Euer Leben weiterzugeben?» Ich sah Veronica an. Sie nickte, ich nickte auch, und sie antwortete: «Ja».

Ich dachte in dem Moment nicht an die schwierige Aufgabe, die mich als Stiefvater von Veronicas neunjährigem Sohn erwarten würde, einem friedlosen, auf brausenden und angsterfüllten Jungen. Gesetzt, wir seien uns über unsere Absicht einig, sei er bereit, uns zu trauen, sagte Vater Mykola. «Leider sind wir nur bis übermorgen in Kiew», gab Veronica zu bedenken. «Wenn Sie sich bis dahin mit Gebeten innerlich vorbereiten», entgegnete Mykola, «kann ich Sie und Ihren Bräutigam übermorgen trauen. Sie müssten Eheringe mitbringen und zwei Ikonen, eine von Christus und eine von Maria.» So vereinbarten wir als Termin für unsere Eheschliessung den 2. September, 10 Uhr morgens, genau vier Stunden vor der Hochzeit von Sasha und Irina. An Ninas Stand in der Kirche kauften wir Ikonen und Gebetsbücher. Unsere Einflüsterin strahlte vor Freude.

Am Abend richtete Veronica in unserem Hotelzimmer eine Altarnische ein und murmelte leise, fast die ganze Nacht hindurch, die ihr von Vater Mykola aufgetragenen Gebete. Der nächste Tag, der 1. September, war mein Geburtstag. Wir waren von Veronicas Familie mittags zu einem Festessen eingeladen worden. Nach dem Aufstehen bemerkte Veronica, es käme ihr doch merkwürdig vor, dass ihre Regelblutung nach zwanzig Tagen weiterhin ausblieb. Daher kauften wir in einer Apotheke einen Schwangerschaftstest. Im Taxi, unterwegs zum Treffpunkt, gelang es Veronica unauffällig, den kleinen Plastikbecher mit Urin zu füllen und den Messstreifen wie vorgeschrieben durch den Deckel zu schieben. Als wir beim Restaurant ankamen, suchten wir einen ruhigen Platz im baumbestandenen Hinterhof und zogen den Streifen heraus. Das Papier hatte sich über der Markierung deutlich blau verfärbt; das Ergebnis war eindeutig positiv. Vor dem Nachtisch erhob Veronica ihr Glas und teilte den verdutzten Familienangehörigen mit, wir hätten mit einer überraschenden Neuigkeit aufzuwarten.

Wir feierten und unterhielten uns bis zum Abend, als wir plötzlich realisierten, dass uns die Eheringe noch fehlten! Der Restaurantbesitzer schickte uns zu einem luxuriösen Einkaufszentrum in der Nähe. Im Erdgeschossreihte sich eine Schmuckboutique an die andere. Kurz vor Ladenschluss fanden wir klassische Goldringe, die uns beiden gefielen, doch leider war der eine zu klein und der andere zu gross. Wir fragten die Verkäuferin, ob sie eine Möglichkeit sähe, uns die passenden Ringe bis zum nächsten Tag zu beschaffen. «Wir heiraten morgen. Ohne Ringe geht es nicht!» Die Angestellte griff zum Telefon und machte einen Anruf nach dem anderen.

«Glück gehabt!», rief sie endlich. «Wir haben die Ringe in einer anderen Filiale, die bis 21 Uhr geöffnet hat. Aber das schaffen Sie nicht in der Zeit, das Geschäft liegt am anderen Ende der Stadt. Ich fahre Sie hin!» Sie raste mit ihrem SUV über die löcherigen Strassen durch den Abendverkehr wie ein Krankenwagen zur Notaufnahme. Ihre Kollegin in der anderen Filiale hielt die Ringe schon hoch, als sie uns kommen sah, und wir rannten ihr entgegen, als winke uns eine Goldmedaille.

Am Morgen des 2. September, pünktlich um 10 Uhr, fanden wir uns wie verabredet in der Klosterkirche von Vydubychi ein, in passenden Kleidern, die wir eigentlich für die Hochzeit von Sasha und Irina mitgenommen hatten. Vater Mykola führte mich zuerst in eine Ecke, sprach ein Gebet und forderte mich dann auf Deutsch auf, alle meine schlechten Taten aufzuzählen, an die ich mich spontan erinnern könne.

Daraufhin bat er mich, ihm einige Sätze in altslawischer Sprache nachzusprechen. Vor dem Altar mussten Veronica und ich, zur Prüfung unserer inneren Bereitschaft, zwei Fragen beantworten. Erstens: «Bist du dir sicher, dass du heiraten möchtest?» Und zweitens: «Hast du dich bereits jemand anderem versprochen?» Nachdem wir sie bejaht beziehungsweise verneint hatten, setzte Vater Mykola uns goldene Kronen auf, die als symbolisch verwandelte Dornenkränze an das Leiden Christi erinnern und als Zeichen der Selbstopferung für den anderen in der Ehegemeinschaft dienen sollten, um schliesslich in das Königreich Gottes aufgenommen zu werden.

III

Wenn ich die Fragen von Vater Mykola heute wieder beantworte, spüre ich wie am 2. September 2016 das Fehlen jeglicher Ungewissheit – trotz aller bestehenden natürlichen Antagonismen zwischen Veronica und mir als Angehörigen einander fremder, lange verfeindeter Kulturen, ohne dass ich mich in ihrer und sie sich in meiner Muttersprache auszudrücken verstünde, und trotz der Herausforderung, den inzwischen zehnjährigen Sohn, den sie mit in unsere Ehe brachte, mit all seinen Ängsten, Ausfällen und Empfindlichkeiten zu umarmen.

Mit den Erfahrungen, die ich seit der ersten Lektüre des Kantatentextes von Salomon Franck im August 2016 bis heute gemacht habe, lese ich jetzt die erste Strophe wieder: «Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe,/ Wohl und Wehe./ Seelengift und Lebensbrot,/ Himmel, Hölle, Leben, Tod,/ Himmelsglanz und Höllenflammen/ sind beisammen./ Jesu, hilf, dass ich bestehe!» Unsere Hochzeit brachte die Verantwortung für gleich zwei Kinder: Im April kam unser Sohn Anselm zur Welt. Wie oft traf die Formulierung, «Wohl und Wehe sind beisammen». Wie oft habe ich nicht zu Veronica gesagt: «Dein Sohn treibt mich noch in den Wahnsinn! Und sein Vater zerstört unsere Familie mit Psychoterror!» – und zu mir selbst: «Jesu, hilf, dass ich bestehe!»

Es ist nicht so, dass ich einfach zu Jesus eilen und sagen könnte, «Komm’, ich brauche deine Hilfe.» Der Name «Jesus» in jenem Satz steht für mich für den Glauben. Mein Glaube zeigt sich nicht durch Anrufung gewöhnlicher Glaubensgründe oder durch Vernunftschlüsse, vielmehr dadurch, dass er – seit der Hochzeit – mein ganzes Leben regelt.

Wenn man sagt, «ich glaube», schwingt die Bedeutung «ich weiss es nicht» mit. Doch im Sinne des Lateinischen credere, abgeleitet von cordare, kann ich «glauben» als «das Herz geben» verstehen. Das bedeutet, dass mein Herz jetzt in der Geliebten schlägt und bei ihr aufgehoben ist. So wird mir die Geliebte teurer als ich mir selbst. Indem ich das Wohl der Anderen über mein eigenes Wohl stelle, mache ich aus Wohl und Wehe ein Wohl und Wohl.

Es gibt das Gesagte und das Gemeinte – und so ist der Kantatentext für mich wiederum ein Gleichnis.

1 | So lautet die Überschrift von Kapitel 22, 114, in der sogenannten Einheitsübersetzung (2016).

2 | So der Name in meinem Stadtführer. Seit 2015 lautet der neue Name des Museums allerdings «Nationalmuseum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg».