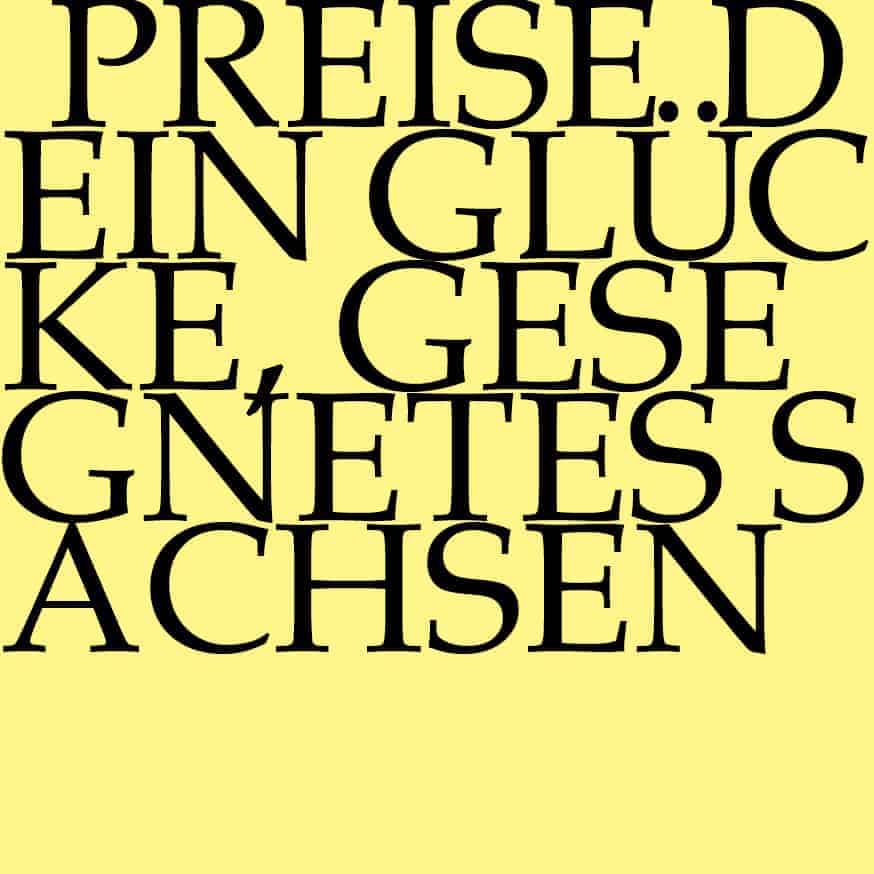

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen

BWV 215 // Festmusik für das kurfürstlich sächsische Haus

für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauke, Oboe und Oboe d’amore I+II, Traversflöte I+II, Streicher und Basso continuo

Im Umfeld des 1733 eingetretenen Herrscherwechsels am sächsisch-polnischen Hof scheute der in Leipzig beruflich festgefahrene Bach weder Kosten noch Mühen, um sich die Gunst des Königshauses und womöglich einen Kapellmeistertitel zu verdienen. Ausdruck dieses Strebens sind etliche Festkantaten zu Ehren der Herrscherfamilie, zu denen die am 5. Oktober 1734 im Fackelschein auf dem Leipziger Marktplatz dargebotene Gratulationsmusik BWV 215 gehört. Da sich der neue König August III. in Polen erst noch militärisch durchsetzen musste, sind Libretto und Kantate neben Verweisen auf den Musensitz Leipzig auch von kriegerisch-diplomatischen Metaphern durchzogen. Vor allem der doppelchörige Eingangssatz «Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen» entfaltet ausserordentlichen Glanz. Bach hat ihn später nochmals zum Osanna der h-Moll-Messe umgestaltet, wie er auch eine Arie unserer Huldigungskantate in das nur wenig später vollendete Weihnachtsoratorium aufnahm.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Chor

Sopran

Lia Andres, Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Sohn, Alexa Vogel, Mirjam Wernli

Alt

Laura Binggeli, Antonia Frey, Tobias Knaus, Lea Pfister-Scherer, Alexandra Rawohl, Jan Thomer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Tobias Mäthger, Joël Morand, Christian Rathgeber, Nicolas Savoy

Bass

Jean-Christophe Groffe, Johannes Hill, Daniel Pérez, Retus Pfister, Philippe Rayot, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Marita Seeger, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Stella Mahrenholz

Violoncello

Daniel Rosin, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Trompete

Lukas Gothszalk, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Pauke

Martin Homann

Oboe, Oboe d’amore

Katharina Arfken, Philipp Wagner

Traversflöte

Tomoko Mukoyama, Sarah van Cornewal

Fagott

Susann Landert

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Anselm Hartinger, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Anselm Hartinger

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.06.2021

Aufnahmeort

St. Gallen (Schweiz) // Olma-Halle 2.0

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

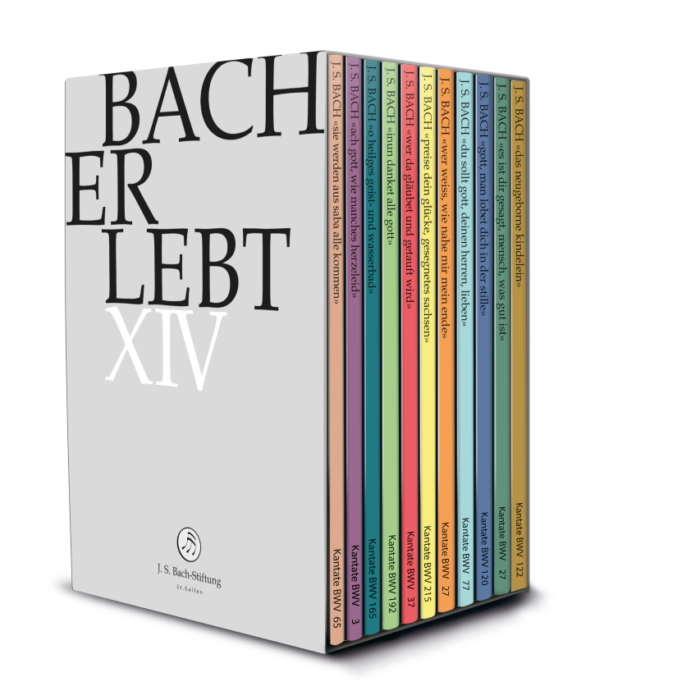

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

5. Oktober 1734, Leipzig

Textdichter

Johann Christoph Clauder

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der frühe Abend des 5. Oktober 1734 sah auf dem Leipziger Markt ein beeindruckendes Spektakel. Nach dem Bericht des Stadtchronisten Riemer waren an einem Fackelzug für das anwesende Königspaar 600 Studenten beteiligt; zudem waren die von vier adligen «Marschällen» begleiteten Musiker auf mehrere Balkone verteilt. Die Aufführung war Teil des Bach’schen Bemühens, sich mit aufwendigen Gratulationskantaten die Protektion des sächsisch-polnischen Hofes zu verdienen und so sein belastetes Verhältnis zum Leipziger Rat zu kompensieren. Die Kantate «Preise dein Glücke» ragt aus der Menge von etwa 20 solcher Huldigungsmusiken nicht nur durch die doppelchörige Besetzung heraus, sondern auch durch die Qualität ihres von dem Juristen Johann Christoph Clauder (1701–1779) verfassten Librettos, das über die typischen Schmeicheleien hinaus auf herrschaftspolitische Details und den laufenden Krieg um die polnische Thronfolge eingeht. Besonders prächtig gibt sich der Eingangschor, der das gesamte Spektrum musikalischer Festtopoi aufbietet und den weitläufigen Marktplatz in eine Bühne klingender Akklamation verwandelte. Dass Bach dazu die für August den Starken benutzte Vorlage «Es lebe der König, der Vater im Lande» (BWV Anh. 11) erneut heranzog, ist angesichts des Zeitdrucks von nur wenigen Tagen zwischen Auftragserteilung und Aufführung wahrscheinlich und im Sinne der dynastischen Kontinuität vom Vater auf den Sohn auch plausibel. Die Ende der 1740er Jahre anzusetzende Überarbeitung des A-Teils zum Osanna der h-Moll-Messe hat dem Satz späte Unsterblichkeit verliehen.

Im Kontrast dazu betont das Tenorrezitativ mit seinen ostinaten Oboeneinwürfen die fussfällige Liebe der Untertanen, die im «Bild und Wesen» des «grossmächtigsten August» dessen im Vorjahr verstorbenen Vater wiedererkennt. Auf den musikalischen Modegeschmack der Bach gut bekannten Dresdener Oper zielt die Arie «Freilich trotzt Augustus’ Name» mit ihrer durchsichtigen und gewollt kurzgliedrigen Faktur, den schmissigen Synkopen und Echoeffekten sowie den für Bach ungewöhnlich effektvollen Solokoloraturen. Dass Clauder dabei nicht nur das für den Mittelstaat Sachsen ungewöhnliche Bild diverser «Provinzen », sondern auch die Vergil’sche Metapher einer wiedererschienenen «Güldnen Zeit» aufruft, verleiht dem Regiment des persönlich mediokren August III. eine altrömische Aura, die nebenher den durch die Heirat mit der Habsburgerprinzessin Maria Josepha untermauerten Anspruch der Wettiner auf den Kaiserthron betont.

Ein Stück gewitzter Herrschaftspanegyrik stellt das schwelgerisch vertonte Bassrezitativ «Was hat dich sonst Sarmatien bewogen» dar. Der Verweis auf diese historisch-geografische Ahnenkonstruktion, mit der sich der polnische Adel von den slawischen Ursprüngen des gemeinen Volkes abzusetzen pflegte, fehlt darin ebenso wenig wie die Umdeutung der Ressourcenarmut des auf russische Militärhilfe angewiesenen Sachsenfürsten in ein auf persönlicher Vorbildhaftigkeit gründendes Ansehen. Einem bühnenreifen Furia-Auftritt entsprechend, will die mit rasanten Akkordbrechungen und schussartigen Tonleitern arbeitende Bassarie «Rase nur, verwegner Schwarm» die Vergeblichkeit aller feindlichen Intrigen vorführen, macht dabei aber das Ausmass der fortdauernden Bedrohung deutlich und mobilisiert sogar Mitleid mit dem leider verkannten Tugendmärtyrer August. Angesichts des ungewöhnlichen Reimschemas liegt es nahe, dass die Arie einer verlorenen Parodievorlage angepasst wurde. Dass Clauder mit der Klage über den Stich in die «eignen Eingeweide» auf die zu Polens späterer Teilung und Zerstörung beitragenden Bruderkämpfe streitender Adelsfraktionen zielte, darf man angesichts seiner Hintergrundkenntnis annehmen.

Gegen derlei entfesselte Gewalt hilft nur liebende Sanftmut, für die im Sopranrezitativ zwei Traversflöten stehen, deren festgehaltene Kurzmotive zugleich eine Beharrlichkeit andeuten, die sich anhand der beschriebenen Umschwünge des Schlachtenglücks an Ostsee und Weichsel auszuzahlen scheint. Damit wird die folgende Arie zum Normbild rechtschaffener Regentenpraxis – es ist die cäsarische Tugend der Clementia, die August zum «Augustus» werden und ihn «Bosheit mit Wohltat vergelten» lässt. Bach verdeutlicht das Ausserordentliche dieses Gnadenaktes, indem er die hohen Solostimmen Flöte und Sopran plus Oboe d’amore durch eine gleichfalls hochliegende Bassettostimme begleiten lässt. Dass er gerade diese Satzanlage im «Weihnachtsoratorium» einem Basssolo samt Continuo zugewiesen und im Umfeld des Tyrannen Herodes angesiedelt hatte, gehört zu den charmanten Paradoxa seiner Parodiepraxis. Mit dem folgenden mehrteiligen Rezitativ bringen sich eingedenk der ein Jahr zurückliegenden Königswahl sowohl die Auftraggeber der Kantate in Erinnerung als auch Bach als vielseitiger Komponist, der sowohl knallendes Blech aufbieten kann als auch in einem ebenso geschmeidigen wie kunstvollen Vokaltrio höfisches Format beweist. Dass dabei neben dem Landesvater auch dessen Gemahlin als «Landes-Sonne» und Schützerin der «Lindenstadt» angerufen wird, verdeutlicht das hinter dem Lobpreis lauernde Gefühl kriegerischer Bedrohung, das die auf friedlichen Handel angewiesene Messestadt allzeit umtrieb. Solcherart zum mit dem antiken «Pindusberg» vergleichbaren Musensitz verklärt, scheint ganz Leipzig einzustimmen, wenn der Schlusschor in eingängiger Rondoform die göttliche Stiftung auch des augusteischen Throns besingt. Dass Bachs verdienter Trompeter Johann Gottfried Reiche am Folgetag einem Schlaganfall erlag, der vom Chronisten auf den «Fakkelrauch und die Strapazzen» der abendlichen Aufführung zurückgeführt wurde, war für Bach gewiss mehr als ein Wermutstropfen. Heute hängen Bach und Reiche in zwei eindrücklichen Bildnissen vereint im Musikraum des Rathausmuseums – nur wenige Schritte von ihrer letzten gemeinsamen Aufführung entfernt.

Gegen 9. Uhr Abends brachten Ihro Majt. die allhiesigen Studirenden eine allerunterthänigste Abend Music mit Trompeten und Pauken, so Hr. Capell Meister Joh. Sebastian Bach Cant. zu St. Thom. componiret. Wobey 600. Studenten lauter Wachs Fäckeln trugen, und 4. Grafen als Marrschälle die Music aufführeten. Der Zuge geschahe aus dem schwartzen Bret durch die Ritter Strasse, Brühl und Catharinen Strasse herauf, bis ans Königs Logis, als die Music an der Wage angelanget, giengen auf der selben Trompeten und Pauken, wie auch solches vom Rath Hause, durch ein Chor geschahe. Bey übergabe des Carmens wurden die 4. Grafen zum Hand Kuss gelassen, nachgehends sind Ihro Königl. Majestät, nebst Dero Königl. Frau Gemahlin u. Königl. Printzen, so lange die Music gedauret, nicht vom Fenster weg gegangen, sondern haben solche gnädigst angehöret, und Ihr. Majestät herzlich wohlgefallen. (Riemer’sche Chronik, 5. Oktober 1734)

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen,

weil Gott den Thron deines Königs erhält.

Fröhliches Land,

danke dem Himmel und küsse die Hand,

die deine Wohlfahrt noch täglich lässt wachsen

und deine Bürger in Sicherheit stellt.

1. Chor

Einer Dichtung, die den durch Gottes Fügung befestigten Königsthron als Zeichen des himmlischen Segens und Voraussetzung eines sicheren Lebens im Lande preist, stellt Bach eine Musik entgegen, die massive Klangentfaltung mit einem beschwingten 3∕8-Takt sowie einer eingängigen Da-capo-Anlage verbindet. Der vom Chor wiederholte Unisono-Beginn verkörpert über die Eröffnungsgeste hinaus die einmütige Treue der «Bürger-Untertanen» gegenüber ihrem katholischen Landesherrn. Dass Bach dafür einen aus dem Jahr 1732 stammenden Gratulationschor für August den Starken wiederverwendete («Es lebe der König, der Vater im Lande» BWV Anh. 11), ergäbe sowohl deklamatorisch wie dynastisch Sinn.

2. Rezitativ — Tenor

Wie können wir, großmächtigster August,

die unverfälschten Triebe

von unsrer Ehrfurcht, Treu und Liebe

dir anders als mit größter Lust

zu deinen Füßen legen?

Fließt nicht durch deine Vaterhand

auf unser Land

des Himmels Gnadensegen

mit reichen Strömen zu?

Und trifft nicht unsre Hoffnung ein,

wir würden noch zu unsrer Ruh

in deiner Huld, in deinem Wesen

des großen Vaters Bild und seine Taten lesen?

2. Rezitativ

Von Oboeneinwürfen begleitet, verknüpft das schmeichlerische Rezitativ Bilder der fussfälligen Unterwürfigkeit mit einem Verweis auf den verstorbenen Vorgänger und damit die erfolgreiche Sukzession.

3. Arie — Tenor

Freilich trotzt Augustus‘ Name,

ein so edler Götter Same,

aller Macht der Sterblichkeit.

Und die Bürger der Provinzen

solcher tugendhaften Prinzen

leben in der güldnen Zeit.

3. Arie

Die ausgedehnte Da-capo-Arie kleidet das Lob des «erhabenen» Herrschernamens in eine flüssige Musik aufstrebender Koloraturen, deren effektvolle Synkopen und pathetische Adagio-Schlüsse den höfischen Opernstil zitieren.

4. Rezitativ — Bass

Was hat dich sonst, Sarmatien, bewogen,

dass du vor deinen Königsthron

den sächsischen Piast,

des großen August‘ würdgen Sohn,

hast allen andern fürgezogen?

Nicht nur der Glanz durchlauchter Ahnen,

nicht seiner Länder Macht,

nein! Sondern seiner Tugend Pracht

riß aller deiner Untertanen

und so verschiedner Völker Sinn

mehr ihn allein,

als seines Stammes Glanz und angeerbten Schein,

fußfällig anzubeten hin.

Zwar Neid und Eifersucht,

die leider! Oft das Gold der Kronen

noch weniger als Blei und Eisen schonen,

sind noch ergrimmt auf dich, o großer König!

Und haben deinem Wohl geflucht.

Jedoch ihr Fluch verwandelt sich in Segen,

und ihre Wut

ist wahrlich viel zu wenig,

ein Glücke, das auf Felsen ruht,

im mindsten zu bewegen.

4. Rezitativ

Jetzt wird es politisch – obwohl jedermann wusste, dass der polnische Königstitel mit viel Geld erkauft und August ein schwacher Kompromisskandidat der umgebenden Grossmächte war, lässt das Rezitativ die edle Abkunft, Tugend und Tapferkeit des Prätendenten in hellstem Licht erstrahlen. Der Begriff «Sarmatien» bezieht sich auf eine Identitätskonstruktion des polnisch-litauischen Adels, der sich so als eigene Nation mit antiker Herkunft stilisierte; die Rede vom «sächsischen Piast» suggeriert eine Herrschaftskontinuität mit der bereits 1370 (!) ausgestorbenen Gründerdynastie des mittelalterlichen Polen.

5. Arie — Bass

Rase nur, verwegner Schwarm,

in dein eignes Eingeweide!

Wasche nur den frechen Arm,

voller Wut,

in unschuldger Brüder Blut,

uns zum Abscheu, dir zum Leide!

Weil das Gift

und der Grimm von deinem Neide

dich mehr als Augustum trifft.

5. Arie

Die Bassarie distanziert sich stürmisch vom «verwegnen Schwarm» der selbstzerstörerischen Widersacher. Wiewohl aus der Sicht eines fremden Herrscherhauses wenig glaubwürdig, weist das Motiv des Bruderkampfes auf die zu Polens späterem Untergang beitragenden Spaltungen hin.

6. Rezitativ — Sopran

Ja, ja!

Gott ist uns noch mit seiner Hülfe nah

und schützt Augustens Thron.

Er macht, dass der gesamte Norden

durch seine Königswahl befriedigt worden.

Wird nicht der Ostsee schon

durch der besiegten Weichsel Mund

Augustus‘ Reich

zugleich

mit seinen Waffen kund?

Und lässet er nicht jene Stadt,

die sich so lang ihm widersetzet hat,

mehr seine Huld als seinen Zorn empfinden?

Das macht, ihm ist es eine Lust,

der Untertanen Brust

durch Liebe mehr denn Zwang zu binden.

6. Rezitativ

Von ostinaten Flötenmotiven begleitet, macht das Rezitativ die Geographie zum Mittel des Herrschaftsdiskurses. Verweist doch die russischer Militärhilfe verdankte Eroberung der Ostseestadt Danzig auf das Problem eines Königs, der sich nur mit «Liebe» (= Allianzen) und kaum mit «Zwang» an der Macht halten konnte. Die nahebei mündende Weichsel steht hingegen als durch die Königsstädte Warschau und Krakau fliessender Strom für das gesamte «besiegte»Polen.

7. Arie — Sopran

Durch die von Eifer entflammeten Waffen

Feinde bestrafen,

bringt zwar manchem Ehr und Ruhm;

aber die Bosheit mit Wohltat vergelten,

ist nur der Helden,

ist Augustus‘ Eigentum.

7. Arie

Wo Vergebung als besondere Heldenqualität eines «Augustus» begriffen werden soll, heben zwei hohe Oberstimmen und der Verzicht auf eine tiefe Continuobegleitung die Sanftheit seines Jochs auch strukturell hervor. Als Bach diese Arie in Kantate V des Weihnachtsoratoriums für den Kontext des schurkischen Königs Herodes neubearbeitete, erhielt sie im Zuge ihrer Tieftransposition diese lastende Dimension zurück.

8. Rezitativ — Sopran, Tenor und Bass

Tenor

Lass doch, o teurer Landesvater, zu,

dass unsre Musenschar

den Tag, der dir so glücklich ist gewesen,

an dem im vorgen Jahr

Sarmatien zum König dich erlesen,

in ihrer unschuldvollen Ruh

verehren und besingen dürfe.

Bass

Zu einer Zeit,

da alles um uns blitzt und kracht,

ja, da der Franzen Macht

(die doch so vielmal schon gedämpfet worden)

von Süden und von Norden

auch unserm Vaterland mit Schwert und Feuer dräut

kann diese Stadt so glücklich sein,

dich, mächtgen Schutzgott unsrer Linden,

und zwar dich nicht allein,

auch dein Gemahl, des Landes Sonne,

der Untertanen Trost und Wonne,

in ihrem Schoß zu finden.

Sopran

Wie sollte sich bei so viel Wohlergehn

der Pindus nicht vergnügt und glücklich sehn!

Alle

Himmel! lass dem Neid zu Trutz

unter solchem Götterschutz

sich die Wohlfahrt unsrer Zeiten

in viel tausend Zweige breiten!

8. Rezitativ

Nun bringen sich die Gratulanten als «Musen-Schaar» in Erinnerung, womit sie den Leipziger Marktplatz zum Pindusberg des Gottes Apoll erheben. Wenn dann im Mittelteil die andauernden Kriegshändel mit den Franzosen erwähnt werden, lösen knallende Trompeten die Streicher und Holzbläser ab. In einem abschliessenden Terzett demonstriert der auf einen Hoftitel hoffende Bach hörbar seine elegante Feder.

9. Chor

Stifter der Reiche, Beherrscher der Kronen,

baue den Thron, den Augustus besitzt.

Ziere sein Haus

mit unvergänglichem Wohlergehn aus,

lass uns die Länder in Friede bewohnen,

die er mit Recht und mit Gnade beschützt.

9. Chor

Der nicht zufällig an die Lieto-fine-Tutti barocker Opern erinnernde Schlusschor zeigt, welche Prägnanz und melodische Schönheit Bach in der Auseinandersetzung mit den höfischen Gratulationslibretti der 1730er Jahre entwickelte.

Zur Entstehung, Semantik und Fortwirkung der Staatskantate BWV 215.

Anmerkungen eines Leipziger Sachsen

«Preise Dein Glücke, gesegnetes Sachsen, weil Gott den Thron Deines Königs erhält» –

ein kraftvoller, eingängiger Kantatenbeginn, den ich ein wenig unbescheiden gleich einmal für meine Rolle und Perspektive umdichten möchte:

«Preise Dein Glücke, Du Weltkind aus Sachsen, weil heut sich Geschichte der Kunst zugesellt.»

Über die Qualität dieser meiner Verse kann man geteilter Meinung sein – dass im Libretto der genannten Bachkantate aber gleich mehrere Aspekte meines Berufs und Lebens zusammenkommen, trifft zu und war vielleicht ein Grund dieser Einladung. Zunächst ist es eine Kantate, die direkt vor meiner heutigen Wirkungsstätte, dem 1909 zum Museum umgewidmeten Alten Rathaus, auf dem Leipziger Markt aufgeführt wurde – deshalb passt die den Corona-Regularien geschuldete Verlegung unserer Bachreihe auf das Olma-Messegelände perfekt zu dieser Kantate. Mutierte doch der Leipziger Markt in alter Zeit mehrmals im Jahr zum geschäftigen Messeparkett, und so könnte es keinen besseren Ort für die Huldigungsmusik einer Handelsstadt für ihren König geben als eine solche Messehalle, die sich wie meine Heimat Leipzig stets gern den Musen weiht, solange der wahre Hausgott Merkur für die zählbare Basis sorgt. Nun halten Sie es aus guten Gründen in der Schweiz nicht so mit Königen und Landvögten –, aber auch dies haben wir Leipziger dank unserer bürgerstädtisch-selbstbewussten Tradition mit Ihnen gemeinsam. Die Tatsache also, dass ich als gebürtiger Sachse unverkennbar den dortigen Zungenschlag spreche, heisst nicht, dass ich mich ungeteilt als solcher fühle und in das genannte Landeslob einzustimmen gewillt bin. Ein wenig reflektierte Nestbeschmutzung gehört für Leipziger Weltbürger zum Lokalstolz hinzu, und ein Historiker braucht diese kritische Distanz ohnehin.

Denn tatsächlich handelt es sich um eine Kantate, die neben ihrer herausragenden musikalischen Qualität eine Fülle historisch-politischer Bezüge bereithält, bei deren Entschlüsselung mir die analytischen Werkzeuge sowohl des Musikwissenschaftlers wie des Ideengeschichtlers zupass kommen und für deren aktualitätsbezogene Deutung es neben Kenntnissen der öffentlichen Verwaltung auch jenes kulturpolitische Rückgrat braucht, ohne das ein Stadthistoriker in den zunehmend hitziger geführten Debatten um Erinnerungskultur und gesamtgesellschaftliche Identität kaum noch bestehen kann.

I. Zunächst zum historischen Hintergrund – sind wir doch über die Entstehungsgeschichte und Aufführungsumstände dieser Komposition aussergewöhnlich gut unterrichtet. Die Kantate BWV 215 war Teil zweier übergreifender Prozesse: Einerseits ordnete sie sich in das Bemühen des um 1730 bereits aktenkundig amtsmüden Thomaskantors ein, sich die Protektion des sächsischen Hofes zu verdienen, um seine nach zahlreichen Konflikten erschütterte Stellung gegenüber dem Leipziger Stadtrat zu kompensieren. Zwischen 1727 und 1741 hat Bach bei etwa 20 Gelegenheiten Huldigungsmusiken für die kurfürstlich-königliche Familie dargeboten – eine Anstrengung, die sich nicht zufällig im Umfeld des Herrscherwechsels 1733 verdichtete. Bach zog dabei alle Register; von einem «Einschmeicheln» mag man angesichts der trompetenglänzenden Werke allerdings kaum sprechen – vielleicht wäre systematisches «Eindröhnen bei Hofe» das treffendere Wort für Bachs musikalisches Powerplay. Wir verdanken diesem Karrierestreben einige von Bachs prächtigsten Werken samt dem auf ihnen beruhenden Weihnachtsoratorium und nicht zuletzt die 1733 ebenfalls dem Dresdener Hof gewidmete, dort jedoch umgehend in eine Schublade gewanderte Frühfassung der Messe in h-Moll.

Die musikalische Aufführung der Kantate BWV 215 war andererseits Abschluss einer universitär-städtischen Festivität, die anlässlich des überraschenden Besuches des Königspaares auf der Leipziger Michaelis-Messe kurzfristig organisiert wurde. Die Riemer’sche Stadtchronik berichtet darüber wie folgt; ich zitiere sie nach dem von Werner Neumann erarbeiteten Kritischen Bericht zu Band I/37 der Neuen Bach-Ausgabe:

Gegen 9. Uhr Abends brachten Ihro Majt. die allhiesigen Studirenden eine allerunterthänigste Abend Music mit Trompeten und Pauken, so Hr. Capell Meister Joh. Sebastian Bach Cant. zu St. Thom. componiret. Wobey 600. Studenten lauter Wachs Fäckeln trugen, und 4. Grafen als Marrschälle die Music aufführeten. Der Zuge geschahe aus dem schwartzen Bret durch die Ritter Strasse, Brühl und Catharinen Strasse herauf, bis ans Königs Logis, als die Music an der Wage angelanget, giengen auf der selben Trompeten und Pauken, wie auch solches vom Rath Hause, durch ein Chor geschahe. Bey übergabe des Carmens wurden die 4. Grafen zum Hand Kuss gelassen, nachgehends sind Ihro Königl. Majestät, nebst Dero Königl. Frau Gemahlin u. Königl. Printzen, so lange die Music gedauret, nicht vom Fenster weg gegangen, sondern haben solche gnädigst angehöret, und Ihr. Majestät herzlich wohlgefallen.

Dazu habe ich Ihnen aus unserem Museumsfundus einmal zwei Bildquellen herausgesucht:

Zunächst eine Abbildung der Erbhuldigung 1733 auf dem Leipziger Markt, die angesichts des identischen Personals und Ortes eine gute Vorstellung von diesem Spektakel sowie den beträchtlichen räumlichen Dimensionen der Aufführung vermittelt, sowie eine Darstellung des Apelischen Hauses am Markt, in dem angesichts des Fehlens eines echten Stadtschlosses üblicherweise die königliche Familie während der Messen und anderer Leipzig-Besuche logierte und von dessen Fenstern aus August und Maria Josepha am 5. Oktober 1734 die Musik verfolgten.

Durch erhaltene Quittungen kennen wir auch die finanziellen Begleitumstände und nicht zuletzt den Namen des Dichters Johann Christoph Clauder (1701–1779). Bach wurde in diesem Fall durch eine Subskription unter den Studierenden, also eine Art «Crowd funding» bezahlt; die ihm vom Universitäts-Actuarius Eberhardt ausgezahlten 50 Reichstaler – eine Summe von heute einigen Tausend Euro – diente allerdings nicht allein der Komposition, sondern auch «der Besorgung» der Musik – umfasste also alle Kosten für Musiker, Kopisten etc.

Das dritte Bild, das ich Ihnen hierzu aus unserem Bestand zeige, hat tragische Züge – es zeigt als Ölgemälde von der Hand Elias Gottlob Haussmannns den Senior der Leipziger Ratsmusik Gottfried Reiche (1667–1734) noch in jüngeren Jahren und mit einer kraftvollen musikantischen Pose. Tatsächlich kam er am Folgetag unserer Aufführung am 6. Oktober 1734 plötzlich zu Tode, was die hier erneut nach dem Kritischen Bericht der Neuen Bach-Ausgabe zitierte Riemer-Chronik direkt darauf zurückführte: Dieses soll daher kommen seyn, weil er Tages vorhero bey der Königl. Musique wegen des Blasens grosse Strapazzen gehabt, und auch der Fäckel Rauch ihm sehr beschwerlich gewesen.

War Bach also ein rücksichtsloser Musikerverheizer, der ohne Skrupel seine Ambitionen durchsetzte? Tatsächlich orientierte er sich lebenslang mehr an der kompositorischen Stimmlogik als an der bequemen Spielart und er forderte musikalische Qualität zuweilen auch handgreiflich ein. Zudem mag man sich ein modernes Gesundheitsmanagement mit Rückenschule, Suchtprävention und Arbeitsschutzbelehrungen in der Thomasschule auch kaum vorstellen. Allerdings sollte man fairerweise zugleich auf Reiches bereits vorgerücktes Alter sowie den generellen Umstand verweisen, dass Musiker in dieser Zeit nur ausnahmsweise auf ein höfisches Gnadenbrot rechnen konnten und daher bis zum bitteren Ende durchhielten – genau wie Bach, der sehr zum Ärger des Leipziger Rates eine de facto unkündbare Lebensstellung innehatte.

II. Nach diesem gerafften Überblick über die Begleitumstände der Aufführung möchte ich drei Arten vorschlagen, wie man dieses Kantatenlibretto lesen kann:

- als Vertonungsgrundlage für einen Komponisten vom Rang und der Denkweise Bachs

- als historisch-politischen Spiegel: Was kann man aus bestimmten Schlüsselworten über Ereignisse, Werte und Mentalitäten des zeitgenössischen Staats- und Politikverständnisses herauslesen, was für Subtexte sind hinter blossem «Lob und Dank» darin verborgen?

- als Leipziger und Bildungsfachmann, der über Sachsen als schwieriges Vaterland und den Zusammenhalt unserer Demokratie nachdenkt

Zum Ersten. Ich kann hier keine Poetologie des Bach’schen Textvertonens entfalten – wir wissen darüber zu wenig und können schlicht nur vermuten, in welcher Weise sich Bach dahingehend mit seinen Dichtern besprach. Einiges lässt sich aber doch über unser Libretto sagen.

Es ist zunächst eine handwerklich sehr gut gemachte Vorlage, die eindeutig auf die Zeitnot und die deshalb zu erwartenden Kompensationsstrategien des Komponisten eingeht. Anders als noch 1727 bei der Trauerode für Königin Christiane Eberhardine musste man nicht erst die zehnzeiligen Odenstrophen Johann Christoph Gottscheds in Rezitative und Arien verwandeln; auch die Versformen und Zeilenlängen Clauders sind abwechslungsreich, plastisch und immer auch klangvoll.

Die inhaltliche Beziehung der Rezitative auf die folgenden Ariensätze ist klar und die dramaturgischen Effekte sitzen: Das im Eingangschor erwähnte «Handküssen» nimmt auf die mit einem solchen Handkuss verbundene zeremonielle Übergabe des Textbuchs an den König Bezug, und das Rezitativ Nummer 8 lenkt vor dem glanzvollen Schluss die Aufmerksamkeit des Herrschers nochmals wirkungsvoll auf die «Musen-Schar» der Gratulanten. Die Rahmenstruktur aus zwei absehbaren Tutti-Sätzen sowie drei in den Ablauf eingeschlossenen Arien legte bereits eine Besetzung mit drei Solisten nahe, wie auch die inhaltlichen Schwerpunktwechsel und das sich im Versmass bereits abzeichnende abschliessende Arioso dieses vorletzten Satzes ein effektvolles Zusammenwirken sämtlicher Solisten nahezu vorgaben. Während Clauder annehmen durfte, dass Bach die umfänglichen Rezitative dank seiner Kompositionsroutine vergleichsweise rasch aufs Papier bringen würde, blieb die Gesamtzahl der auch hinsichtlich der Kopiatur und Einstudierung aufwendigeren Ariensätze mit drei relativ überschaubar.

Durch den Verzicht auf durchgehaltene allegorische Personen – wie etwa «Tugend» und «Wollust» in der Kantate BWV 213 – erhielt Bach Freiheit in der Zuweisung der Stimmlagen. Er hätte notfalls auch nur zwei Solisten wählen oder aber jedwede verfügbare Stimmlage kombinieren können, was bei einer semantisch vorgeprägten Figur kaum möglich war. So erschiene eine «Wollust» mit einem Bass oder Tenor unglaubwürdig besetzt, ein Sopran wiederum konnte ausserhalb der Opernbühne kaum eine Heldenpartie tragen…

Bei den Rahmensätzen sowie den Arien rechnete Clauder zudem sichtbar damit, dass Bach auf ältere Vorlagen zurückgreifen würde. Dass er die Arie «Rase nur, verwegner Schwarm» einer heute verlorenen Parodievorlage anpasste, liegt angesichts des sehr ungewöhnlichen Reimschemas nahe. Für den Eingangssatz «Preise Dein Glücke» die bereits 1732 für August den Starken dargebotene Vorlage «Es lebe der König, der Vater im Lande» BWV Anh. 11 wiederzuverwenden, machte nicht nur deklamatorisch, sondern auch dynastisch Sinn – wie der Vater, so der Sohn. Und falls dies irgendjemandem negativ aufgestossen wäre, so hatte der Librettist dafür gewissermassen vorgesorgt: Endet doch das Rezitativ Nummer 2 mit den Worten «Wir würden noch zu unsrer Ruh in Deiner Huld, in Deinem Wesen, des grossen Vaters Bild und seine Thaten lesen». Die Präsenz des alten im jungen König wird so zum auch künstlerisch ausbeutbaren Programm – selten wurde eine Arbeitserleichterung so charmant und konzeptionell stimmig begründet…

Bach wiederum reagierte sensibel auf die Veränderung selbst von Sprachakzenten, indem er etwa das stärker gestische «Preise» gegenüber dem statischen «Es lebe» mit einer unisono vorgetragenen Zugfigur versah – und dies später bei der Rückbearbeitung zum Osanna der h-Moll-Messe sinnvoller Weise wieder zurücknahm. Obwohl Bach und Clauder nur dieses einzige Mal nachweislich kooperierten, spricht insofern viel für ein agiles und vertrauensvolles Miteinander.

Zur historischen Semantik: Wenn man sich für Herrschaftsgeschichte und Staatstheorie interessiert, dann ist unser Libretto eine lohnende Herausforderung. Während etwa die Kantate «Herkules auf dem Scheidewege» BWV 213 in eher unverbindlichem Tugendlob verbleibt und ein Stück wie «Auf schmetternde Töne der muntern Trompeten» BWV 207a sich einer stellenweise schwer erträglichen Schmeichelei hingibt, geht es hier ins apologetische und politische Detail. Das ist kein Zufall – war doch der in Naumburg geborene Universitätsangehörige Johann Christoph Clauder ein Experte sowohl für die panegyrische Überhöhung kommunalpolitischer Vorgänge als auch für die verständliche Deutung aktueller Staatssachen, eine Erkenntnis, die sich aus dem Studium zweier kaum bekannter Gelegenheitsschriften ergibt. So verfasste Clauder bereits 1722 in gereimter Odenform eine in der Hallenser Universitätsbibliothek erhaltene Beschreibung der durch den Leipziger Bürgermeister Adrian Steger den Jüngeren (1662–1741) aufgerichteten öffentlichen Brunnen – auffallend geschmeidige Verse, die mit Leichtigkeit von der Bibel ins antike Rom schweifen und den Leipziger Patrizier nicht nur als fähigen «Consul» der Lindenstadt preisen, sondern ihn unter eleganter Umdeutung seines Namens in die Nähe eines neuen Kaisers Hadrian rücken. Wenn man nicht wüsste, dass Bach sich erst Ende 1722 in das Rennen um das Thomaskantorat einschaltete, würde man die Schlusszeilen der Ode fast als prophetischen Vorgriff auf Stegers bekannte Skepsis gegenüber dem Musiker lesen: «Jedoch jetzt seh ich erst, wo Stegers Brunnen ströhmen / Da muss der seichte Bach der Musen Abschied nehmen.»

«Der seichte Bach der Musen»? Gut, dass unser Johann Sebastian das nicht gehört hat – wissen wir doch aus dem «Scheibe-Birnbaum-Streit» der späten 1730er Jahre, wie allergisch er bereits auf die Etikettierung als blosser «Musikant» reagierte…

Kommunalpolitik ist noch heute ein dankbares Erprobungsfeld für auf höhere Weihen erpichte Talente, und so ist denn auch Clauders zweite Schrift von 1735 von anderem Kaliber. Sie heisst «Des Staats-Orackels gegebene Antworten auf die Fragen derer Vornehmsten Potentaten, Fürsten und Stände in der Ganzen Welt» und ist eine Sammlung meist aktueller politischer Probleme, die den Verantwortlichen als Causa in den Mund gelegt und von einem fingierten Orakel in einem Sinnspruch beantwortet werden. Im Grunde handelt es sich um ein nach Delphi rückprojiziertes Handbuch der Staatskunst, eine Art Leipziger Machiavell, und so ist es keine Überraschung, dass Clauder auch in unserer Kantate virtuos sowohl mit antiken Versatzstücken als auch mit staatswissenschaftlichen Fachbegriffen umgeht. Dabei konzentriert sich das Libretto auf eine Reihe von Argumentationslinien, bei denen es sich zugleich lohnt, sie auf heutige Fragestellungen des geschichtskulturellen und politischen Diskurses hin zu betrachten.

Dies gilt etwa für die zu allen Zeiten verführerische Strategie, aus einer meist einseitig gelesenen oder gar weitgehend erfundenen Geschichte heraus Konstruktionen einer gruppenbezogenen Identität zu entwickeln. So ruft Clauder zweimal das Bedeutungsfeld «Sarmatien» auf, was jene Selbststilisierung des polnischen Adels meint, der sich damit eine Abkunft vom antiken Reitervolk der Skythen zusprach und diese Distanzierung vom slawischen Bauernstand bis in die Kleidung und Militärtaktik hinein zelebrierte. Clauder hatte offenbar mindestens so gut wie die beiden sächsischen Auguste verstanden, dass König in Polen sein nicht bedeutete, unumschränkter Herr eines Territorialstaates, sondern gewählter Anführer einer als Kaste verstandenen Adelsrepublik zu werden, deren dauernde Streitigkeiten zum Ruin des Landes ebenso viel beitrugen wie der Appetit der umgebenden Grossmächte – die Arie «Rase nur, verwegner Schwarm» ist mit ihrem Bild der Selbstverletzung im Bruderkrieg ein trauriger Vorausblick auf die polnische Geschichte des späteren 18. Jahrhunderts. Auch schien Clauder die für Augusts Thronbesteigung in Polen nützlichen oder hinderlichen Konstellationen aus erster Hand zu kennen. Bei ihm wird Geographie zur Geopolitik – «Ost-See» und «besiegter Weichsel-Mund» werden zu Personifikationen der bereits eroberten oder noch widersetzlichen Landesteile; an der Weichsel liegen ja die begehrten Königsstädte Krakau und Warschau. Das hat unseren Bach sicher kaum interessiert, manchen aus der Hofgesellschaft aber schon. Clauder hat seine grosse Karrierechance – einmal den Blick des Königs auf sich gerichtet zu sehen – jedenfalls eindrucksvoll genutzt, und er trat dann 1737 auch in Hofdienste ein.

Auffällig ist die das gesamte Libretto durchziehende Betonung der dynastischen Kontinuität, die sich auf mehreren Ebenen abspielt und in der notorisch heiklen Situation eines Thronwechsels natürlich mit besonderer Dringlichkeit zu verhandeln war. Einerseits bezog sich dies natürlich auf die Wettiner in Sachsen, weshalb trotz des hier unbestrittenen Erbrechtes und der bereits erfolgten Huldigung der Stände und Städte auffällig oft auf die im Sohn präsenten Qualitäten des erst im Vorjahr verstorbenen Vaters verwiesen wird – der mit der Erinnerung an den verstorbenen Vorgänger verknüpfte Lobpreis des jüngeren Friedrich August in Satz 2 wurde bereits erwähnt («Wir würden noch zu unsrer Ruh in Deiner Huld, in Deinem Wesen, des grossen Vaters Bild und seine Thaten lesen»). Das in der Arie Nummer 3 zunächst von Clauder handschriftlich vorgesehene Wort vom «Helden-Saame» hätte dabei über den Ausweis einer zur Herrschaft qualifizierenden «Familien-DNA» hinaus gut sowohl zur bekannten physischen «Stärke» August des II. als auch zu jenem Herkules-Kult gepasst, den die sächsische Dynastie trotz ihrer Neigung zum exzessiven Biergenuss schon im 16. Jahrhundert entwickelt und seither gepflegt hatte. In der gedruckt dem Herrscherpaar überreichten Endfassung wurde dies jedoch in «Götter-Saame» abgeändert – eine genealogische Standeserhöhung, die sicher mit dem königlichen Anspruch in Polen und jener zeittypischen theologischen Überhöhung des Königtums zu tun hat, über die wir noch sprechen werden.

Kontinuität sollte aber auch hinsichtlich der polnischen Krone manifestiert werden – keine leichte Aufgabe in einem Wahlreich mit wechselnden und häufig ausländischen Prätendenten. Clauder wählt dafür eine nachgerade kühne These, die sich in der Anrede Augusts als «sächsischer Piast» verbirgt. Waren doch die Piasten, die Gründungsdynastie des mittelalterlichen Polen, bereits seit dem späten 14. Jahrhundert ausgestorben – jetzt genau hier anzusetzen, musste Augusts gelungene Nachfolge als Begründung einer neuen Dynastie erscheinen lassen, die die mythische Glanzzeit Polens wieder heraufzuführen versprach. Da das Stammland der Piasten aber Schlesien war, das mittlerweile als Nebenland der böhmischen Krone zum habsburgischen Reich gehörte, enthielt das Bild einen versteckten Anspruch auf dieses als fehlende Landbrücke zwischen Sachsen und Polen auch für die Wettiner attraktive Territorium. Dies hätte August III. allerdings mit seiner österreichischen Frau – immerhin die Beinahe-Kaiserin und Habsburgerprinzessin Maria Josepha – aushandeln müssen, die in Satz 8 dezidiert als «Landes-Sonne» apostrophiert wird. Das dürfte trotz der belegten ungewöhnlich innigen Beziehung der Eheleute kaum denkbar gewesen sein; der bekannte Misanthrop Friedrich II. von Preussen marschierte dann 1740 einfach ein und nahm Maria Josephas Cousine Maria Theresia Schlesien in drei blutigen Kriegen weg…

Mit der Berufung auf eine idealisierte Vergangenheit nutzt Clauder einen weiteren Kunstgriff, der in der Apologetik wohl fast aller traditionsgebundenen Systeme und politischen Bewegungen als Legitimationsgrundlage diente. Das Libretto evoziert entsprechend bewusst eine «Augusteische Aura» im antiken Sinne, und zwar nicht nur, indem es den dazu passenden Namen «August» immer wieder nennt. Vielmehr sollten die akademisch gebildeten Leser und Zuhörer der Aufführung hinter der in der Arie Nummer 3 erwähnten «güldnen Zeit» gewiss Vergils «Goldenes Zeitalter» erneut heraufdämmern sehen – das Glück der Untertanen beglaubigt gewissermassen die Erwählung des Herrschers, und noch die als Eigenschaft des sächsischen Thronprätendenten hervorgehobene Vergebung gegenüber den unterworfenen Feinden ist als Clementia eine ausgemachte Cäsarentugend. Dass die Berufung auf den Friedenskaiser und Überwinder der Bürgerkriege Augustus auch eine verschlüsselte Mahnung vor allzu waghalsigen polnischen Abenteuern darstellt, wäre zumindest denkbar – gerade weil das Rezitativ Nummer 8 so auffällig die (noch) andauernde Verschonung Leipzigs von den drohenden Kriegsläuften preist und an dieser Stelle sicher nicht zufällig die Königin als Unterpfand habsburgischer Unterstützung ins Spiel bringt.

Derlei Kaiserrhetorik machte aus sächsischer Sicht ohnehin Sinn: Agierten doch die Wettiner als eine der ältesten Dynastien des Reiches im Vorfeld jeder Kaiserwahl als Reichsvikare, prägten entsprechende Münzen und sahen sich generell und mit Blick auf den ohne männliche Nachkommen gebliebenen Kaiser Karl VI. wohl auch akut nahe am Thron – nicht allein am polnischen, wohlgemerkt. Diese komplexen Hintergründe zu durchschauen und sie dann dezent, aber doch unüberhörbar anzusprechen, darf man als Qualität gerade dieses Kantatentextes ansehen.

Ein weiteres Motiv ist die Umdeutung von Schwäche in Stärke, die ja eine Grundtugend aller Politik darstellt. So ist die Arie Nummer 7 mit ihrer Kernaussage: «Mit Waffen strafen kann jeder, Bosheit mit Wohlthat vergelten aber nur ein Augustus» natürlich im Umkehrschluss Ausdruck der militärischen Schwäche des sächsischen Prätendenten, der sich ohne russische Hilfe niemals gegen seinen von Frankreich gestützten Rivalen Stanislaus Leszczyński hätte durchsetzen können. Das wirkt zuweilen unfreiwillig komisch, wenn etwa im Rezitativ Nummer 2 die rhetorische Frage gestellt wird, was denn diese polnischen Sarmaten bewogen habe, ausgerechnet August zu wählen – denn dass die polnische Krone selten an den Würdigsten vergeben, sondern an den Meistbietenden verschachert wurde, war spätestens seit dem teuer erkauften «Wahlsieg» Augusts des Starken 1697 auch in Sachsen jedermann bekannt. In seinem «Staats-Orackel» hat Clauder übrigens diese Causa polonica ebenfalls verhandelt, dabei jedoch völlig anders beschieden. Tritt doch auch unser König August III. vor das besagte Orakel, um bittere Klage über die Undankbarkeit der Pohlen zu führen. Dieses jedoch gibt ihm, statt zur Milde zu raten, die harsche Antwort: «Dein Regiment ist noch viel zu genädig vor die aus Uebermuht bieselnden Pohlen. Sie verdienen mit Scorpionen gezüchtiget zu werden.» Von wegen «Clementia» also – man musste sich die Zuchtmittel nur eben leisten können…

Denn dass August als eher schwacher Kompromisskandidat der polnischen Adelsfraktionen und einzelner Grossmächte fungierte, war ebenfalls kein Geheimnis – und ist im Grunde im Libretto sogar nachzulesen. Denn wenn das Rezitativ Nummer 4 dezidiert ausführt, es sei «nicht seiner Länder Macht» gewesen, die dazu genötigt habe, «mehr ihn allein als seines Stammes Glanz und angeerbten Schein» zu verehren, dann kann man dies auch kurz und bündig mit «der Mann hat keine Hausmacht» übersetzen. Dem Herrscher verklausuliert die Wahrheit zu sagen, und dies noch als Kompliment erscheinen lassen, war eine Tugend, die gewiss für das höfische Parkett qualifizierte. Demgegenüber darf man in der gewünschten «Fussfälligkeit» der Anbetung eher einen Anflug der seinerzeitig verbreiteten Türkenmode als eine realistische Machtoption gegenüber den selbstbewussten Vertretern der sächsisch-polnischen Stände sehen. Sowohl August der Starke als auch sein Sohn waren von einem straff absolutistischen «persönlichen Regiment» oder gar einer orientalischen Despotie weit entfernt; derlei verbale Attitüden kaschierten tatsächlich die weiterhin auf Kompromiss, Herkommen und Aushandlung gegründete Natur ihrer Herrschaft.

Generell ist unser Libretto eine in Versen formulierte Lehre vom Gottesgnadentum als Fundament gesellschaftlicher Ordnung. Clauder steckt in den Rahmensätzen den Horizont dieser Letztbegründung ab, der auch die Herrschaft der mächtigsten Fürsten sowohl legitimierte als auch begrenzte: «Gott» nämlich ist es, der «den Thron des Königs erhält, er allein ist der «Stifter der Reiche» und wahre «Beherrscher der Cronen». Der Höchste setzt den König ein, und dieser waltet dann mit «Recht und mit Gnade» seines Amtes, das auf Frieden nicht im «Land», einem homogenen Nationalstaat moderner Prägung also, sondern in den «Ländern und Provintzen» abzielen und so den durch Personalunion zusammengebundenen Herrschaftsterritorien unterschiedlicher Rechtstradition und Herrschaftsverfassung eine verlässliche Perspektive schaffen soll. Hier kommt nicht zufällig der Begriff des «Hauses» ins Spiel, das immer eine doppelte Bedeutung hat: Es meint die dynastische Abstammungsfamilie und ist zugleich ein Bild für das patriarchale Modell von Ordnung in Familie und Gesellschaft. «Es lebe der König, der Vater im Lande» hatte es ja bereits in der Parodievorlage BWV Anh. 11 des Eingangschores geheissen – die Vorstellung der väterlichen Autorität wird dabei vom Haus auf den gesamten Untertanenverband übertragen und verbürgt die Prinzipien der ehrbaren Herkunft und Seniorität ebenso wie das einer männlichen Dominanz. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als erstaunlich, dass das historisch eindeutig autoritär konnotierte Wort vom «Landesvater» (oder gelegentlich auch der «Landesmutter») heute im politischen Raum wieder Konjunktur hat – offenbar gibt es eine verbreitete Sehnsucht danach, dass gewählte Repräsentation sich nicht auf ein amtsgerechtes Sachwalten beschränkt, sondern auch in einer personalisierten Beschützerfigur ausdrückt, zu der es aufzuschauen lohnt – eine menschlich verständliche, für Demokratien wie für Führungsmodelle jedoch grundsätzlich auch problematische Haltung.

Dies mag mit einem Begriffspaar zusammenhängen, das der studierte Jurist Clauder nicht ohne Grund an den Schluss seines Librettos setzt. «Recht und Gnade» sind dabei allerdings keine Synonyme oder austauschbaren Attribute, nein, sie stehen bereits in der Staatstheorie des Absolutismus in einem komplementären Begründungszusammenhang: Der Herrscher als Träger der Majestas, der Souveränität, setzt und pflegt im Einklang mit dem göttlichen Willen jenes Recht, das seine Untertanen zu Treue und Gefolgschaft verpflichtet, das aber auch ihn selbst an Tradition, Gesetz und verbrieftes Herkommen bindet – es sei denn, dass er es nach dem Vorbild Gottes aus Gnade eben doch ausser Kraft setzen will. Das klingt für uns heute nach Willkür, Bevorzugung und unberechenbarem Verwaltungschaos und hält doch eine Botschaft bereit, die wir in unserer notorisch überregulierten Welt nicht vergessen sollten: «Recht und Gnade» sind nämlich noch immer komplementäre Prinzipien, auf deren behutsamem Austarieren privates und öffentliches Leben stärker beruhen, als wir uns oft bewusst machen. Mündet doch Gnade ohne rechtlichen und verfahrensmässigen Anfechtungsanspruch tatsächlich in Diktatur und Korruption, Rechtsdurchsetzung ohne mildernde Gnade und Ansehung der Person jedoch in lebensferne und daher letztlich verantwortungslose Paragraphenherrschaft. Während es heute auch manchen Ländern Europas – etwa dem besagten «Sarmatien» – noch immer oder schon wieder elementar an Recht gebricht, brauchen wir zugleich vielfach mehr Gnade im Sinne von Verständnis, Mitgefühl, Einzelfallentscheidung und Rückgrat. «Recht haben» kann rasch in Rechthaberei umschlagen, und wenn wir insgesamt etwas gnädiger miteinander umgingen, bekäme dies unseren Beziehungen und Gesellschaften immens. Wären wir mehr Landesbrüder und Landesschwestern, dann bräuchte es vielleicht gar die aufgeblähten Vaterfiguren nicht mehr.

Diese Aneignung für heute einmal beiseitegesetzt, kann der Schlusschor unserer Kantate nicht nur in seiner Händel’schen Hymnik als musikalisch perfekt, sondern zugleich als gültige Zusammenfassung des absolutistischen Verständnisses von Gesellschaft im Sinne einer gottgefälligen Standespyramide gelten, in der alles an der theologischen Fundierung hängt. Vor diesem Hintergrund erscheint es merkwürdig, dass man Stücke dieser Art immer noch als «weltliche Kantaten» bezeichnet – zumal darin beständig von «Gott», «Himmel» und «Segen» die Rede ist. Natürlich handelt es sich nicht um Kirchenmusik für den sonntäglichen Gottesdienst, aber es ist doch etwas anderes als die amourösen Schäferkantaten eines Händel in Rom. Über alle Konfessionen hinweg waren Staatssachen im frühneuzeitlichen Europa per se ein geistlicher Akt – selbst wenn sich in der Herrscherpanegyrik antik-heidnische «Schutz-Götter» und christliches Gottesverständnis gelegentlich nahekamen. Vielleicht sollten wir da eine neue Kategorie bilden; unsere Kantate ist in jedem Fall ein herausragendes Beispiel barocker Staatsmusik und trotz aller versteckten widerständigen Potentiale eine Katechismusstunde in autoritärer Normierung.

III. Damit sind wir bei unserem und vor allem bei meinem ganz persönlichen letzten Problem: «Preise Dein Glücke, gesegnetes Sachsen» – konnte, kann da wirklich jeder einstimmen und mitfeiern? Oder sollte es besser heissen «Leipzig raus aus Sachsen!», wie es eine gar nicht so alberne Partei vor wenigen Jahren im Wahlkampf plakatierte und damit zwei Sitze im Stadtrat gewann? Dass es schon in Bachs Zeit den lutherischen Leipzigern sauer ankam, den polnischen Eskapaden ihres katholischen Landesherren Beifall zu zollen, wissen wir und hören es auch so mancher Bachkantate an. Vielleicht kommt da jetzt etwas in Bewegung, wenn wir demnächst unseren neuen katholischen Thomaskantor aus Solothurn bekommen…

Aber auch heute noch tun sich viele Leipziger schwer, sich einfach mal eben als Sachsen zu fühlen – und dies nicht nur deshalb, weil wir zuweilen den Eindruck haben, die Landesregierung übersehe in ihrem löblichen Bemühen, abgehängte Regionen an der Peripherie des Landes zu unterstützen, ihre städtischen Lokomotiven doch hier und da zu sehr.

Es geht auch nicht um den üblichen Dünkel eines Zentralortes gegenüber dem Umland – bei uns Leipzigern das sogenannte «Muldental» mit seinem bisweilen frech aufgelösten Auto-Kennzeichen MTL («MutantenLand»). Nein, Sachsen hat seit längerem ein wirkliches Problem, und wenn in manchem Medienbericht gar von «Dunkeldeutschland» die Rede ist, dann ist da leider etwas dran. So liebenswert das Vogtland und die Oberlausitz sind, so reizend Mittelsachsen mit seinen Burgen und Städtchen, so herzlich sich die Menschen vor Ort dann auch immer geben – es ist in der Summe schwer erträglich geworden, was sich vielerorts an Fremdenfeindlichkeit, Rechtsnationalismus, Staats- und Demokratieverachtung, Medienhass, Querdenkertum, Freikirchen-Rechthaberei, Fussball-Gewalt und Corona-Leugnerschaft aufgebaut hat. Gleich hinter der Leipziger Stadtgrenze fängt leider nicht nur gefühlt eine andere Welt an, und wir hätten vor zwei Jahren unseren Freistaat beinahe an eine Bewegung verloren, die keineswegs eine sächsische Variante der CSU oder SVP, sondern trotz mancher honoriger Konservativer vielfach eben doch von antidemokratischen und rechtsextremen Kameradschaften durchsetzt ist. Natürlich kann, darf und muss man sogar über «Leitkulturen», Werte und gesellschaftliche Prioritäten diskutieren, und auch ein Bekenntnis zum Nationalstaat und seiner Tradition ist – wiewohl historisch oft eine Chimäre – eine legitime Position. Aber was wäre das für eine Zukunft, die sich grundsätzlich gegen Europa, Arbeitsmigration, interkulturelle Begegnung, barrierearmen Handel, grenzüberschreitende Solidarität und zukunftsweisenden ökologisch-ökonomischen Umbau wendet? Wollen wir wirklich lieber wieder «unter uns» sein, wie es eine populäre mitteldeutsche Fernsendung der Nachwendejahre verhiess? Und sollte sich ausgerechnet das Land Bachs, Clara Schumanns und Felix Mendelssohn Bartholdys, die Heimat der Erfinder und Eisenbahnpioniere, der Nährboden des neuzeitlichen Buchhandels, der Gründungsraum der deutschen Arbeiter- und Frauenbewegung, ja die Ost-West-Drehscheibe Mitteleuropas in eine engherzige Echokammer der Vorurteile und einen auf Miniaturformat geschrumpften Themenpark regionaler Traditionen verwandeln?

Weder für Leipzig noch für Sachsen insgesamt ist das eine Option, und dies nicht allein aus Gründen der touristischen Attraktivität. Auch wir Leipziger sind deshalb froh, dass es dem neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gelungen ist, die Regierungspartei CDU von diesem für manche verführerischen Abgrund wegzureissen – aber wir wollen dafür weder «die Hände» der Dresdener Ministerialen samt der in Sachsen allzu lange auf dem rechten Auge blinden Verfassungsschützer und Staatsanwälte «küssen», noch wollen wir uns passiv der trügerischen «Ruhe» unter einer vor allem von der Gegnerschaft zum politischen Rand zusammengehaltenen Dreiparteienkoalition hingeben. Natürlich gibt es für alles Ursachen und Erklärungen, die denn auch immer wieder entschuldigend angeführt werden: ein autoritäres DDR-Erbe, die in der Tat heftigen Nachwende-Umbrüche mit Jobverlust, entwerteten Biographien und Abwanderung samt in manchen Regionen bedenklichem Männerüberschuss; die auf dem Land spürbare Vernachlässigung des Service publique vom ausgedünnten Busnetz bis zur fehlenden Bäckerei und vieles mehr. Da gibt es viel zu tun, dem sich die Politik auf verschiedenen Ebenen mittlerweile auch stellt. Aber es gibt auch Grenzen der Akzeptanz, und wir in Leipzig fragen uns zuweilen, ob wir diese unsere Landsleute überhaupt noch «durch Liebe» wieder an uns binden wollen, wenn der Clauder’sche «Zwang» sowieso nicht verfängt, weil – und auch das gehört zur Wahrheit dazu – nicht wenige Ordnungskräfte selbst mit diesem Gedankengut sympathisieren. Aber was wollen wir tun? Uns selbst ausgrenzen und ein auf eine vage «Weltläufigkeit» gegründetes «Leipzig-Bewusstsein» vor uns hertragen?

Nun ist Leipzig tatsächlich in den Wirren der Mai-Revolution von 1849 schon einmal kurzzeitig aus dem sächsischen Staatsverband ausgetreten – just während einer der ärgsten Querdenker der Musikgeschichte, der hier geborene Richard Wagner, auf den Dresdener Barrikaden mit gezogenem Säbel ein neudeutsches Kapitel der Kunst herbeifuchteln wollte. Ein zweiter derartiger LE-xit wäre heute aber weder realistisch noch denkbar – wir sollten stattdessen nach Wegen suchen, eine gemeinsame sächsische Identität jenseits von Abgrenzung und Selbstbezogenheit zu finden. Hierfür möchte ich nun ein letztes Stichwort aus Clauders Libretto ins Spiel bringen – den «Bürger», der in seinem Libretto gleich zweimal vorkommt, dies allerdings in verräterischer Nähe zu «Wohlfahrt» und «Sicherheit». Bürger ist nun in Leipzig ein wichtiges Wort – sehen wir uns doch als zugleich selbstbewusste wie selbstbestimmte «Bürgerstadt». In langer historischer Perspektive ist das ein Mythos, denn deutsche Siedlungen jenseits der ehemals römisch-reichsstädtischen Regionen in Südwestdeutschland oder des Einzugsbereichs der nordischen Hanse waren keine Stadtrepubliken italienischen Zuschnitts, sondern abhängige Marktflecken, über die der Landesherr bestimmte. Darum ist der in unserem Museumsfundus befindliche Leipziger «BürgerEyd» von 1643 gerade kein Dokument stolzen Kommunalgeistes, sondern ein Treueschwur gegenüber der wettinischen Dynastie – so wie sich auch in unserer Kantate der «Bürger» im Rezitativ Nummer 8 letztlich als «Untertan» erweist.

Dabei muss es aber nicht bleiben, wenn wir dem Bürgersein neben Wohlfahrt und Sicherheit auch Freiheit und Verantwortung zugesellen! Und wir haben in Leipzig mit dem Epochenereignis der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 sogar die passende und ein ganzes Land verbindende Generationserfahrung und Metaphorik zur Hand. Bei den Friedensgebeten und Montagsdemos fragte niemand nach Herkunft, Konfession oder Selbstverortung – viele, die unter den Augen der bewaffneten Staatsmacht um den Ring zogen, kamen aus ganz Sachsen angereist, mutige Menschen im vogtländischen Plauen waren mit ihrem Freiheitsaufbruch den Leipzigern sogar noch einige Tage voraus. Es ist deshalb gut, dass zwischen den sächsischen Orten der Friedlichen Revolution gerade ein gemeinsames Bewusstsein für die Relevanz und Pflege dieses aktivierenden Erbes einer gewaltlosen und gemeinschaftsstiftenden Veränderung entsteht. Vielleicht haben viele schlicht vergessen, welch kostbares Geschenk einer lebendigen Demokratie und eines auch gegenüber der Verwaltung funktionierenden Rechtsstaates wir uns 1989 selbst gemacht haben. Der sprichwörtliche «Wutbürger» könnte sich im Vergleich dazu als neue Version des alten «Untertans» erweisen – nur dass er diese Unterordnung nicht der starren Standespyramide des Gottesgnadentums verdankt, sondern als selbstgewählte Entmächtigung der eigenen Bequemlichkeit und Resignation, für die es Gründe, aber keine Rechtfertigung gibt.

Von den Herrschaftsspektakeln des Ancien Régime à la 1734 könnten wir immerhin lernen, dass jede Gesellschaft und damit auch eine Demokratie öffentliche Rituale braucht, um sich dieser ihrer verbindenden Kraft zu versichern. Es ist eben nicht sonderlich erhebend, alle paar Jahre einmal am Abstimmungssonntag in einer Turnhalle seinen Stimmzettel einzuwerfen, und wenn der jährliche «Tag der Sachsen» hauptsächlich auf Schlagermusik, Bockwurst und Bier beruht, dann unterscheidet er sich kaum von der Eröffnung eines Autohauses. Ich denke, wir brauchen eine neue Art begeisternder Zeremonien, um ein Wendegedenken, ein Stadtjubiläum, einen Verfassungs- oder Europatag wieder zur Herzens-Angelegenheit der Bürgerinnen und Bürger werden zu lassen. Einfach nur ausschlafen und blaumachen reicht heute nicht mehr! Wir sollten stattdessen bei Johann Christoph Clauder eine neue Kantate bestellen, deren Eingangschor vielleicht so lauten könnte:

Preise Dein Glücke, erneuertes Sachsen,

weil Du Dich aus Mauern und Grenzen befreit.

Mutiges Land,

pflege Dein Erbe, benutze als Pfand,

was Du geschaffen auf Bühnen und Achsen,

Öffne zur Welt nun, zur Zukunft Dich weit!

Führen wir unser verstrittenes Land, unsere ganze selbstblockierte Welt in diesem Sinne in ein wahrhaft «Güldenes Zeitalter»! Schaffen wir die Throne und Kanonen ins Museum, machen wir uns unsere Flüsse nicht länger unnötig untertan und heben wir uns den Handkuss ganz gentlemanlike für elegante Begegnungen auf – zumindest dies können wir von den noch heute überaus galanten Polen, unseren europäischen Nachbarn, lernen.

Dr. Anselm Hartinger (2021)