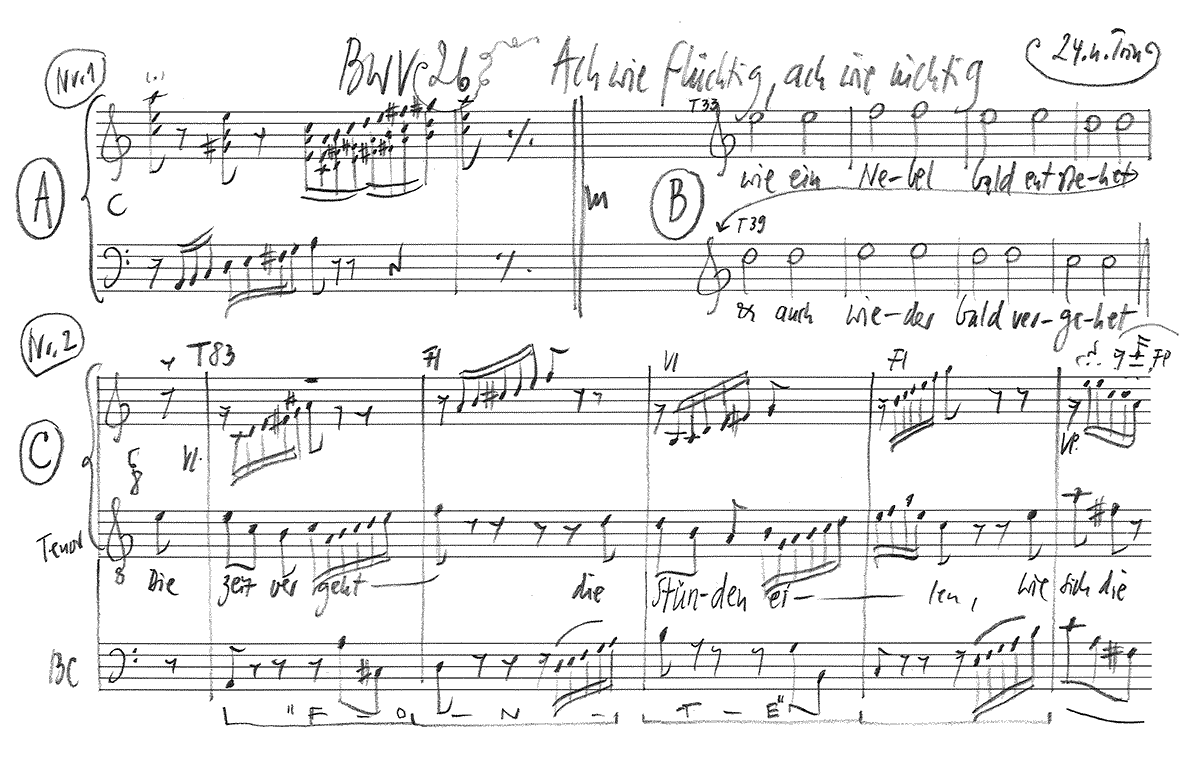

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

BWV 026 // zum 24. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Flauto traverso, Oboe I–III, Fagott, Streicher und Continuo

Die Kantate «Ach wie nichtig, ach wie flüchtig» ist über ihre Bestimmung für den 24. Sonntag nach Trinitatis hinaus auch musikalisch stark von der Atmosphäre spätherbstlicher Düsternis und Unbehaustheit geprägt. Ihr auf das Lied Michael Francks (1652) zurückgehendes Libretto setzt die jahreszeitlichen Naturerscheinungen in ungewöhnlich direkter Weise als Metaphern der Vergänglichkeit ein. Im Zusammenspiel von wallenden Nebeln, trüben Wassergüssen und absterbenden Blumen entsteht so eine «November»-Kantate von eindringlicher Prägnanz und Bildkraft.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Leonie Gloor, Guro Hjemli, Damaris Nussbaumer

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Nicolas Savoy, Manuel Gerber

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Anaïs Chen, Sylvia Gmür, Martin Korrodi, Fanny Tschanz, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Katharina Arfken, Stefanie Haegele, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Corno

Olivier Picon

Flauto dolce

Claire Genewein

Cembalo

Norbert Zeilberger

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Gerhard Schwarz

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

20.11.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Michael Franck (1609-1679)

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Bearbeiter

Erste Aufführung

24. Sonntag nach Trinitatis,

19. November 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Ihr Eingangschor ist mit vier Singstimmen, drei Oboen plus Flöte sowie Streichern und Horn zur Verstärkung des Soprans zwar reich besetzt, durch seinen knappen Umfang und die ökonomischen Stimmkopplungen jedoch äusserst kompakt angelegt. Ein wirbelnder Orchestersatz auf- und niederfahrender Windstösse treibt das Stück wie die Blätter im Herbst vor sich her. Durch die Aneinanderreihung kurzer abgerissener Motive und Textblöcke entwirft Bach ein drastisches und allzu rasch verklingendes Bild der Unbeständigkeit und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens.

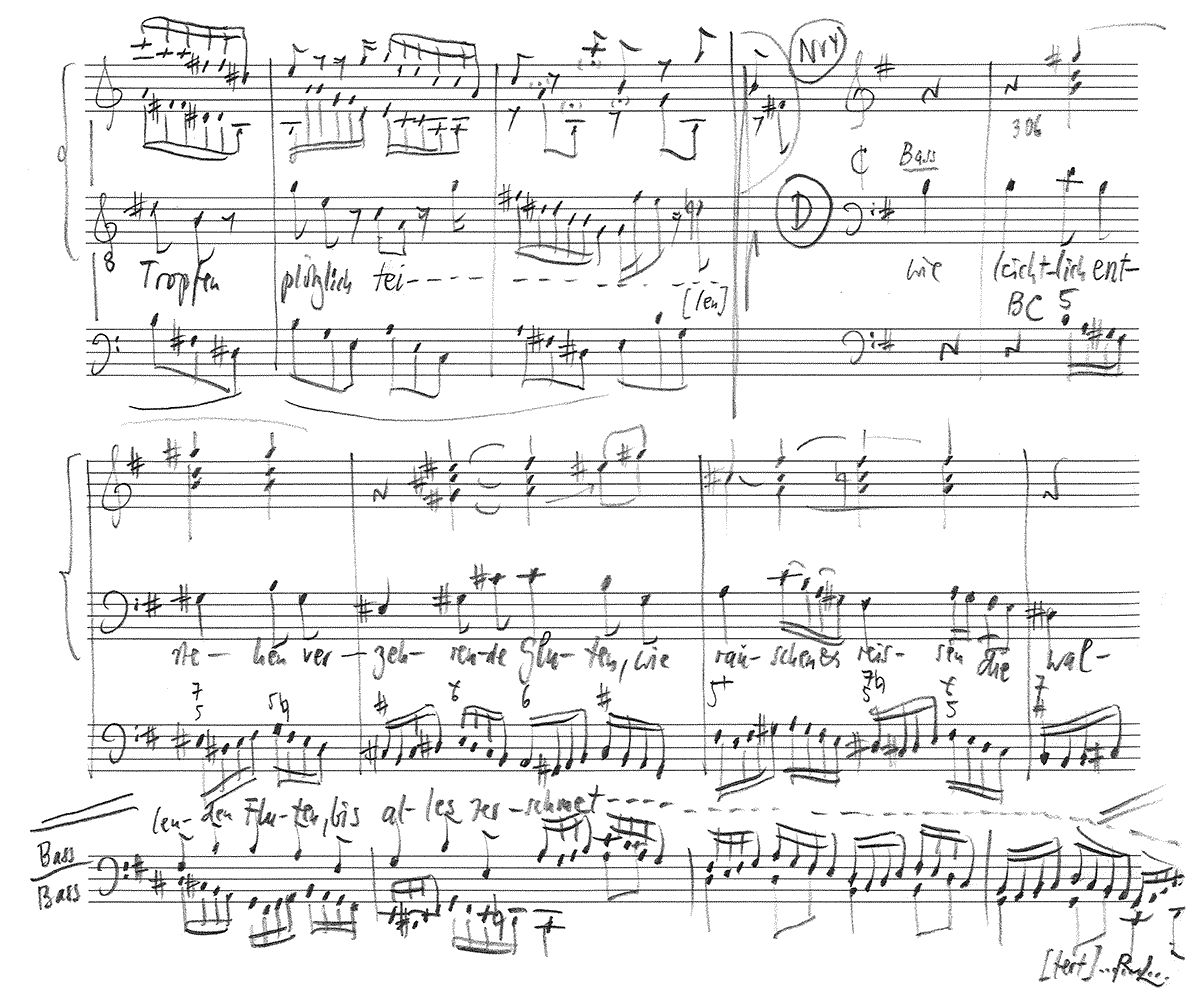

Die Tenorarie fasst mit ihren Koloraturen und ins Leere verschiessenden Gesten das Verströmen der Lebenstage in das Bild des «rauschenden Wassers», wobei die dominierende Traversflöte sowohl den höfischen Ton des Eingangschores aufgreift als auch als typisches Vanitas-Instrument eingesetzt wird. Dem korrespondiert eine Violinpartie, die zeitweise an den virtuosen Girlanden des Tenors und der Flöte teilhat, gemeinsam mit dem Continuo aber auch eine haltgebende Stützfunktion ausfüllt. Im Mittelteil der ausgedehnten Da-capo-Arie gelingt Bach eine echt naturalistische Darstellung der sich «teilenden» Tropfen, die hier für die Auflösung aller Form und Gewissheit angesichts des drohenden Lebensendes stehen.

Das Altrezitativ beginnt mit einer extremen Verlangsamung, die die melismatisch ausgelebte «Freude» unvermittelt in «Traurigkeit» auf vermindertem Akkord wandelt. Der Satz lebt von heftigen Gegensatzpaaren und starken Bildern, bevor die Aussicht auf Grab und «Vernichtung» die Singstimme in tiefste Lagen absteigen lässt. Die folgende Bassarie kombiniert ihre predigthafte Aussage mit der Tanzform einer Bourrée, die hier als fratzenhafte Karikatur weltläufiger Eleganz und Geltungssucht daherkommt. Der geifernde Ton der drei obligaten Oboen lässt an eine grell überschminkte, jedoch längst todgeweihte «Frau Welt» denken, deren klimpernde «Schätze» und handfeste «Verführungen» im sündhaften Leipzig des Messtrubels allgegenwärtig waren.

Das zweite Rezitativ entfaltet trotz seiner Kürze eine wahrlich niederschmetternde Aussage: Im Furor der «letzten Stunde» geht alles ohne Hoffnung und Trost zugrunde, «Hoheit», Herrlichkeit und angemasste Gottebenbildlichkeit fallen dem Vergessen anheim. Dass die Sopranpartie in der Aufführungssituation kurzfristig vom Tenor übernommen wurde, gehört dabei zu den Unwägbarkeiten der Darbietungspraxis, die auch die barocken Musikdirektoren zur Genüge kannten.

Der Choral schliesst mit seinen schweren Kadenzvorhalten an das pessimistische Rezitativ an und präsentiert sich als memento mori von fast schon romantischer Ausdruckskraft: Nur wer sich ganz Gott übergibt, wird durch den Tod hindurch in Ewigkeit bestehen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

choralkantate nach dem lied von michael franck

«ach wie flüchtig, ach wie nichtig»

Die Lesung aus dem Evangelium, über welche an jenem Sonntag gepredigt wurde, ist der Bericht über die Auferweckung des Töchterleins des Jairus aus Matthäus 9. Die Kantate nimmt jedoch nicht Bezug auf Christus, welcher Tote erweckt. Leitgedanke ist der Satz aus Kohelet (Prediger) 1: «Nichtig und flüchtig, sprach Kohelet, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Der Choral von Michael Franck umfasst 13 Strophen, die jeweils von einem nichtigen Ding handeln. Der unbekannte Librettist hat die erste und die letzte Strophe des Chorals wörtlich übernommen und die elf Zwischenstrophen zu zwei Arien und zwei Rezitativen zusammengefasst.

1. Chor

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

ist der Menschen Leben!

Wie ein Nebel bald entstehet

und auch wieder bald vergehet,

so ist unser Leben, sehet!

1. Chor

Die Eingangsstrophe gibt gleichsam das Gesamtthema an: Das Leben der Menschen ist vergänglich. Gespenstisch huschende Tonleiterfiguren reflektieren die Vergänglichkeit.

2. Arie (Tenor)

So schnell ein rauschend Wasser schiesst,

so eilen unser Lebenstage.

Die Zeit vergeht, die Stunden eilen,

wie sich die Tropfen plötzlich teilen,

wenn alles in den Abgrund schiesst.

2. Arie

In Francks Lied fliessen «der Menschen Tage» wie ein Strom unaufhaltsam dahin. Der Librettist verstärkt das Bild und spricht von einem Wasserfall, der in die Tiefe schiesst und das Wasser in unzählbare Tropfen zerteilt.

3. Rezitativ (Alt)

Die Freude wird zur Traurigkeit,

die Schönheit fällt als eine Blume,

die grösste Stärke wird geschwächt,

es ändert sich das Glücke mit der Zeit,

bald ist es aus mit Ehr und Ruhme,

die Wissenschaft und was

ein Mensche dichtet,

wird endlich durch das Grab vernichtet.

3. Rezitativ

In diesem Rezitativ sind die Gedanken aus sieben Liedstrophen zusammengefasst, welche von den vergänglichen Dingen wie Freude, Schönheit, Stärke, Glück, Ehre, Wissen und Dichten handeln.

4. Arie (Bass)

An irdische Schätze das Herze zu hängen,

ist eine Verführung der törichten Welt.

Wie leichtlich entstehen verzehrende Gluten,

wie rauschen und reissen

die wallenden Fluten,

bis alles zerschmettert in Trümmern zerfällt.

4. Arie

Der Arie liegt die 10. Strophe des Liedes zugrunde, welche von den Schätzen spricht, an welche der Mensch «sein Herz hängt» und damit zu seinem Gott macht, wie Luther sagt. Bach komponiert eine Art Totentanz, der Tod spielt die Schalmei (Oboentrio mit Fagott und Continuo).

5. Rezitativ (Sopran*)

Die höchste Herrlichkeit und Pracht

umhüllt zuletzt des Todes Nacht.

Wer gleichsam als ein Gott gesessen,

entgeht dem Staub und Asche nicht,

und wenn die letzte Stunde schläget,

dass man ihn zu der Erde träget,

und seiner Hoheit Grund zerbricht,

wird seiner ganz vergessen.

*Ausgeführt durch Daniel Johannsen (Tenor)

3. Rezitativ

Das Rezitativ nimmt die beiden Strophen auf, welche vom Herrschen und vom Prangen des Menschen sprechen. In 2. Thessalonicher 2 ist die Rede vom «Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder heilig genannt wird, und sich in den Tempel Gottes setzt und sich gebärdet, als wäre er Gott». Herrscher, welche auf ihrem Thron «gleichsam als ein Gott gesessen», gab es in alter und neuer Zeit, aber sie entgingen «dem Staub und Asche nicht».

6. Choral

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

sind der Menschen Sachen!

Alles, alles, was wir sehen,

das muss fallen und vergehen.

Wer Gott fürcht, bleibt ewig stehen.

6. Choral

Die letzte Strophe des Liedes fasst verallgemeinernd zusammen: «Alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen.» Aber das ist nicht das letzte Wort. Die letzte Zeile ist aus Sirach 10, 23 geschöpft: «Wer Gott fürchtet, der wird mit Ehren bestehen.» Wer von Herzen an Gott glaubt und ihn allein fürchtet, bleibt vor ihm bestehen.

Gerhard Schwarz

«Freiheit von Not und Bedürfnissen – kein Geschenk, sondern Anstrengung»

Die Kantate «Ach wie flüchtig, ach wie nichtig» kann man als Aufforderung lesen, das Materielle gering zu schätzen, aber auch als Appell zu Mass und Mässigung verstehen. Brauchbar für unsere Zeit erscheint allein letztere Interpretation – will man nicht vom Ziel Abstand nehmen, dass alle Menschen zumindest genug zum Leben haben sollten.

Zu den Texten vieler Bachkantaten erscheint mir der Zugang schwer und mühevoll, die Kantate «Ach wie flüchtig, ach wie nichtig», nach dem gleichnamigen Lied des thüringischen Dichters Michael Franck spricht hingegen die metaphysische Seite in mir ebenso an wie die weltliche, die philosophische und religiöse ebenso wie die ökonomi- sche. Im Liedanfang ist bereits alles angelegt, was sich dann durch alle sechs Strophen zieht. Es geht zum einen um Geschwindigkeit und Vergänglichkeit, also um die Zeit. Und es geht zum anderen um werte, materielle, aber ebenso immaterielle, und deren Vernichtung und Nichtigkeit.

Die Kantate passt zu einem grauen Novembersonntag. Sie wurde gestern vor 285 Jahren uraufgeführt. Damals lebten etwa 600 Millionen Menschen auf der Erde, halb so viel wie heute allein in China; das Wohlstandsniveau in Mitteleuropa lag bei etwa 4 Prozent des heutigen Standards, also bei einem Fünfundzwanzigstel; und die Lebenserwartung bei der Geburt – immer für unsere Breitengrade – bewegte sich wegen der hohen Kindersterblichkeit im Durchschnitt irgendwo zwischen 25 und 35 Jahren. Vielleicht erklärt das einen Teil des ausserordentlichen Fatalismus und der grossen Schwermut dieses Textes, einer mir viel zu weit gehenden Schwermut. Nur die letzte Choralzeile gibt Hoffnung, aber auch sie nicht für diese Welt: «Wer Gott fürcht’, bleibt ewig stehen». Trotz einer gewissen Ähnlichkeit hat das jedenfalls nicht mit dem zupackenden und zuversichtlichen «In God we trust» zu tun, das auf jeder Dollarnote steht.

Fast könnte man sagen, es wehe ein Hauch von Buddhismus durch diesen Text, zumal in Franks Lied nämlich – in sieben der ursprünglich dreizehn Strophen – die Vergänglichkeit nicht von Reichtum und Wohlstand, sondern von all dem beklagt wird, was für die meisten von uns Menschen, ganz sicher von uns westlichen und weltlichen Menschen, das Leben erst lebenswert macht. Wenn auch Freude, Schönheit, Stärke, Glück, Ehre, wissen und Kunst nichtig sind, dann bleibt nur noch die Suche nach dem inneren Frieden in völliger Askese und Verzicht. Auch fehlen in der Kantate erstaunlicherweise sowohl die Sittlichkeit – man mag mir dieses alt- modische Wort nachsehen – als auch die Mitmenschlichkeit. Es geht allein um das Verhältnis des Menschen zu Gott (und zum Tod), nicht um das Verhältnis der Menschen untereinander, das erst dank der Sittlichkeit angenehm und zivilisiert wird. Das alles taugt, mit Verlaub, vielleicht als Programm für ein – sehr strenges – Klosterleben, aber nicht als Lebensentwurf für den Normalmenschen.

Kampf zur Wahrung des Wohlstandes

Als Anstoss zum Nachdenken, ja zum nachdenklich werden, was nicht das Gleiche ist, taugt der Text dagegen sehr wohl. Vor allem hat mich natürlich die Bassarie, dieser kleine Totentanz, herausgefordert und zu einigen Gedanken angeregt. Hin und wieder beschleicht wohl jeden Ökonomen der Zweifel, ob er sich nicht mit einer Sphäre des menschlichen Denkens und Handelns beschäftigt, «die zwar von elementarer Notwendigkeit, aber gerade deswegen von einer niederen Art ist. Primum vivere, deinde philosophari», hiess es bei den alten Römern. Und die Bibel sagt: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.» Beides erscheint doch etwas wohlwollender als der Kantatentext. Denn immerhin erhält da das wirtschaftliche seinen Platz. Es hat zwar nicht jene dominierende Stellung, die es im menschlichen Leben rasch einzunehmen droht, nicht nur bei jenen, die ums Überleben kämpfen und von denen es Hunderte von Millionen gibt auf dieser Welt, sondern auch bei jenen, die sich an den Wohlstand gewöhnt haben und dafür strampeln, dass sie ihn nicht verlieren. Aber immerhin: das wirtschaftliche, das Materielle hat seinen Platz. Das Brot kommt zuerst, es ist lebensnotwendig, aber nicht lebenshinreichend, der Mensch lebt von ihm – nur nicht von ihm allein.

Geringschätzung und Herablassung werden der Wirtschaft und jenen, die sie –gestaltend als Manager und reflektierend als Ökonomen – repräsentieren, immer wieder zuteil. Doch obwohl dies – im Gefolge der Krise erst recht – nicht ganz unverständlich ist, liegt darin auch eine gewisse weltfremde Arroganz der Sattheit. Denn die Verachtung der Wirtschaft, die Beschwörung der Vergänglichkeit alles Irdischen, korrespondiert nicht mit dem Verhalten der Menschen. «Nach Golde drängt, am Golde hängt (…)» – Goethe hatte eben doch recht. Die Menschen streben nach mehr, sie sind fast unersättlich, auch die Gescheiteren unter ihnen. Und sie legen mit diesem ihrem Streben die Basis für das Lebensnotwendige und eine bescheidene Existenz, ja sogar den Wohlstand vieler anderer.

Es ist dieses Spannungsfeld, das wir als Menschen aushalten müssen. Einerseits: würden alle Menschen das Materielle so gering schätzen, wie es die Kantate zum Ausdruck bringt, sich also mit dem absoluten Minimum bescheiden, hätten viele Menschen nicht genug zum Leben. Die Ungleichheit ist nämlich ein unvermeidbarer, zwingender Teil der Realität, und nur indem manche nach besonders viel streben, haben am Schluss viele – in einer freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Ordnung sogar praktisch alle – genug zum Leben, gibt es Innovation und Wandel. Anderseits: Die Übertreibungen dieses menschlichen Strebens nach mehr, besonders die Gier, machen den Einzelnen nicht glücklich; sie sind krankhafte und krank machende Süchte. Sie können sogar das gesellschaftliche Zusammenleben be- lasten, den Zusammenhalt gefährden. Insofern ist die Mahnung der Kantate – «An irdische Schätze das Herze zu hängen, / ist eine Verführung der törichten Welt» – ein Appell zu Mass und Mässigung – in allem, nach dem wir Menschen streben, also Reichtum, gewiss, aber eben auch Macht, Schönheit, Ruhm, wissen und selbst Kunst.

Moralische Qualität der Marktwirtschaft

Man könnte nun einwenden – und viele werden das in der heutigen Zeit tun, es gehört ja schon fast zum Zeitgeist –, unsere Wirtschaftsordnung, in der wir leben, entfessle und begünstige dieses übertriebene Streben nach immer mehr, lasse die Menschen ihre Gedanken nur um alles Irdische kreisen, das Geld und vieles, das man mit Geld kaufen kann oder glaubt, kaufen zu können, und lasse sie dabei Schaden an ihrer Seele nehmen. Doch diese Interpretation ist falsch. Die offene, liberale Wirtschaftsordnung fördert nicht negative Eigenschaften und Haltungen, sie unterdrückt sie nur nicht; sie lässt einfach die ganze Vielfältigkeit der menschlichen Motive zu, auch die Verirrungen und Übertreibungen. Aus welchem Antrieb auch immer die Menschen handeln, solange sie den anderen nicht schaden, kommt ihr Handeln auf irgendeine Weise fast immer auch dem Gesamtwohl zugute. Aus privaten Lastern wie Geiz, Gier und Gefallsucht wird öffentlicher Nutzen.

Weil viele Kritiker fälschlicherweise für die Laster der Menschen die Ordnung verantwortlich machen, die diese zulässt, statt sie zu unterbinden, werden sie völlig blind für die ausserordentliche moralische Qualität, welche die auf der Marktwirtschaft beruhende Gesellschaft auszeichnet. Es ist dies eine vierfache.

Erstens sind die modernen, «kapitalistischen» Gesellschaften die am wenigsten auf Zwang und Gewalt beruhenden der bisherigen Menschheitsgeschichte; dadurch ermöglichen sie überhaupt erst Sittlichkeit, denn nur Handeln in Freiheit kann ja moralische Qualität beanspruchen.

Zweitens beruhen diese Gesellschaften trotz eines überbordenden Wohlfahrtsstaats immer noch hauptsächlich darauf, dass die Menschen für sich und die Ihren Verantwortung wahrnehmen und nicht auf Kosten anderer leben.

Drittens entfesseln offene, wettbewerbswirtschaftliche Ordnungen nicht einfach die schnöde Gewinnsucht, sie entfesseln zugleich jene schöpferischen Kräfte, ohne die unsere heutige moderne Welt nicht vorstellbar wäre.

Und, viertens, liegt ohne Zweifel in der Freiheit – ebenso wie in der Selbstverantwortung – ein hoher Wert per se.

Wenn man versucht, die Kantate aufgeklärt zu lesen und modern zu interpretieren, jenseits der Metaphysik, könnte man sie auch als eben das verstehen, nämlich als Absage an jeglichen Utilitarismus. Die vordergründigen, relativ klar definierbaren und operablen Ziele wie Wohlstand, Glück, Macht oder Ehre müssen zurücktreten hinter höhere Werte. Für die Menschen des Barock gab es nur einen solchen höheren Wert, nämlich Gott. Auch wenn ich wahrlich nicht die Idee der Freiheit mit Gott gleichsetzen will, gibt es doch eine Parallele zu der von mir stets hochgehaltenen These, dass wir die Markt- Wirtschaft und eine liberale Gesellschaftsordnung niemals nur aus Gründen der Nützlichkeit verteidigen sollten, sondern dass Freiheit ein so kostbarer wert ist, dass wir ihr sogar Wohlstand und wohl- fahrt opfern sollten, wenn es nötig wäre. Zum Glück bringt wirtschaftliche Freiheit auch Wohlstand, sodass wir als Gesellschaften diesen Lackmustest nie bestehen mussten und müssen. Die Millionen von Menschen hingegen, die vor totalitären Regimen geflohen sind, unter Aufgabe ihres ganzen Besitzes und unter Lebensgefahr, haben jeweils für sich diesen Entscheid genau so getroffen, haben Freiheit so hoch gewichtet, dass sie bereit waren, vieles aufzugeben und alles zu riskieren.

Trügerisches Schlaraffenland

Ein Letztes: Franklin D. Roosevelt ist berühmt geworden mit seinem Katalog der vier Freiheiten, der Freiheit der Rede, der Freiheit der Religion, der Freiheit von Furcht und der Freiheit von materieller Not, die Norman Rockwell so grossartig wie pathetisch ins Bild gesetzt hat.4 wer liesse sich von dieser Vision nicht berühren. Doch wenn man genauer nachdenkt, wird einem schnell bewusst, dass es sich bei Letzterer, der Freiheit von materieller Not, um eine Schlaraffenland-Konzeption handelt. Nur dort fallen die in der natürlichen Knappheit der Güter gründenden Beschränkungen des Genusses gänzlich weg. Nur dort herrscht jene positiv definierte Freiheit, die vor lauter Langeweile wohl nicht einmal reizvoll, vor allem aber völlig unrealistisch ist. In der realen Welt setzt «Freedom from want» dagegen immer Anstrengung voraus, sie wird einem nicht geschenkt. Kurzfristig kann sie vielleicht durch Umverteilung gesichert werden. Mittelfristig wird das aber nie eine Lösung sein. Da braucht es schon Unternehmertum, Kreativität, Gewinne, die Akkumulierung von Kapital und die ständige Steigerung der Produktivität. Aber in gewisser Weise führt natürlich auch extreme Genügsamkeit zum Gefühl der «Freiheit von Not» – perception is reality. Wenn man die Bedürfnisse zurückschraubt, ist man schnell einmal innerlich frei vom Streben nach mehr, dann kehrt jene Zufriedenheit ein, in der man nichts begehrt.

Insofern könnte man die Botschaft der Kantate nicht so sehr als Gegengewicht zur Welt des Wirtschaftens, des «Schaffens von werten», sehen, sondern eher als Ergänzung. Die Marktwirtschaft setzt bei ihrer Bekämpfung der Not auf der Angebotsseite an; Produktivität und Innovation schaffen Wohlstand und befreien die Menschen damit von vielen lange herrschenden, natürlichen Bedingungen der Knappheit. Die Botschaft der Nichtigkeit alles Irdischen setzt dagegen auf der Nachfrageseite an: wer wenig will, wer sich mit wenig zufrieden gibt, wird auch frei von Not und Bedürfnissen. Und so, als Ergänzung und nicht als Verdrängung des Lebens, wie es Normal- sterbliche leben, liegt im schwermütigen «Ach wie flüchtig, ach wie nichtig» wohl doch ein tiefer Sinn und eine Lebenshilfe, auch und gerade für uns Menschen des 21. Jahrhunderts, die wir in der Geschäftigkeit und im Wohlstand leicht die Mitte, den Anker, zu verlieren drohen.

Literatur

• Angus Maddison, The World Economy, A Millenial Perspective, Paris 2001

• Bernard Mandeville, Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile, Frankfurt 2006

• Wilhelm Röpke (Hg.), Marktwirtschaft ist nicht genug. Gesammelte Aufsätze, Leipzig 2009