Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen

BWV 048 // zum 19. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Tenor, Vokalensemble, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

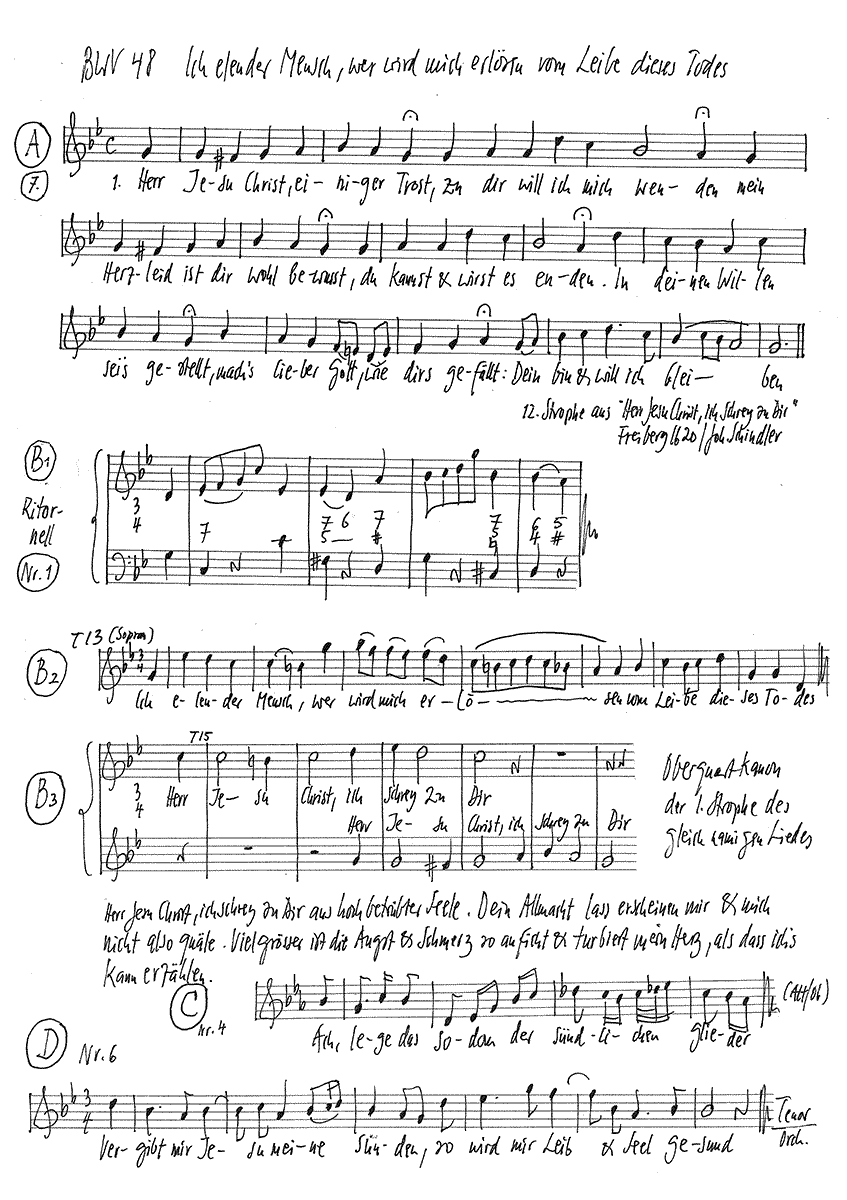

Dem tiefschwarzen Pauluswort «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?» hat Bach im Eingangschor der Kantate eine Behandlung angedeihen lassen, die viel über seine assoziative Lesart der Bibel verrät. Der Satz beginnt mit einem bittersüssen Ritornell der Streicher, das über lakonischen Bassschritten mehr eine still eingestandene Traurigkeit als heisse Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Gerade die Abwesenheit jeder Schreckensrhetorik lässt umso deutlicher werden, dass es zwar um eine individuelle Betroffenheit geht, jedoch keine akute Sünde in Rede steht, sondern die grundsätzliche Verworfenheit des Menschen unter dem Gesetz, das durch den archaischen Motettenstil und die kunstvolle Anlage als Doppelkanon der Singstimmen und Obligatinstrumente in seiner ganzen Strenge repräsentiert wird.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Guro Hjemli, Susanne Frei, Jennifer Rudin

Alt/Altus

Antonia Frey, Jan Börner, Lea Scherer

Tenor

Nicolas Savoy, Manuel Gerber, Marcel Fässler

Bass

Chasper Mani, Matthias Ebner, Othmar Sturm

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Livia Wiersich

Viola

Joanna Bilger

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Meike Gueldenhaupt

Fagott

Susann Landert

Orgel

Ives Bilger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Ursula Pia Jauch

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

05.06.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt

Erste Aufführung

19. Sonntag nach Trinitatis,

3. Oktober 1723, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Dem tiefschwarzen Pauluswort «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?» hat Bach im Eingangschor der Kantate eine Behandlung angedeihen lassen, die viel über seine assoziative Lesart der Bibel verrät. Der Satz beginnt mit einem bittersüssen Ritornell der Streicher, das über lakonischen Bassschritten mehr eine still eingestandene Traurigkeit als heisse Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Gerade die Abwesenheit jeder Schreckensrhetorik lässt umso deutlicher werden, dass es zwar um eine individuelle Betroffenheit geht, jedoch keine akute Sünde in Rede steht, sondern die grundsätzliche Verworfenheit des Menschen unter dem Gesetz, das durch den archaischen Motettenstil und die kunstvolle Anlage als Doppelkanon der Singstimmen und Obligatinstrumente in seiner ganzen Strenge repräsentiert wird. Zuflucht aus diesem tönenden Gefängnis bietet allein der von den Bläsern ebenfalls kanonisch intonierte Choral «Herr Jesu Christ, ich schrei zu Dir», dessen wortlose Präsenz ebenso wie der hilflos fragende Schluss des Satzes den himmelweiten Abstand zwischen dem sterblichen Menschen und seinem Erlöser erkennen lässt.

<

Es folgt ein pathetisches Altrezitativ, das so vom Schmerz über die verworfene und von der ererbten Sündenlast schier vergiftete Menschennatur durchzogen ist, dass die ganze Welt als «Siech- und Sterbehaus» erscheint. Bach entfaltet hier ein Bilderbuch schmerzlicher Deutungen, das harmonische Härten, fallende Dissonanzen und sprechende Pausen zu einer wahrlich niederschmetternden Diagnose zusammendrängt. Schwer vorstellbar, dass der lebenslang für Anregungen offene Komponist hier nicht auf das Erlebnis einer der in frühdeutschen Barockopern beliebten Sterbeszenen zurückgriff.

Darauf folgt mit dem Choral der Rückgriff auf eine vertraute Stilschicht des Trostes und der gemeindlichen Einheit. Ähnlich wie bei einer in Passionskompositionen eingeschobenen Liedstrophe wird zwar auch hier die Ebene der reflektierenden Distanzierung erreicht, doch zeigt die kühn entrückte Vertonung vor allem der Zeile «So fahr hie fort und schone dort», dass auch der Choral in das seelische Drama der Kantate einbezogen ist. Formuliert er doch in seiner exquisiten harmonischen Sprache über die kollektive Tradition hinaus das persönliche Einverständnis mit Busse und Leid in dieser Welt.

Die von der solistischen Oboe geprägte Altarie greift den zwischen Trauer und Sanftmut schwebenden Charakter des Eingangschores auf. Die Verknüpfung der eigenen Sündhaftigkeit und Schwäche mit der Sodoms-Metaphorik des Alten Testamentes unterstreicht den Einheitscharakter der barocken Bibeldeutung. Was es hingegen an eigenem Zutun bedarf, um die Seele des Gläubigen zum heiligen Zion werden zu lassen, macht Bachs Musik in ihrem kindlich-schlichten Gestus mehr als deutlich. Wie das Tenorrezitativ in wenigen Takten eindrücklich klarlegt, ist es dabei die helfende Hand des Heilands, die nicht nur die Toten auferwecken, sondern auch den innerlich bereits erstorbenen Menschen neu beleben und stärken kann.

Auf diesen Zuspruch hin vermag sich der Tenor in der folgenden Arie zu einer bei Kantatenbeginn noch kaum vorhersehbaren edlen Grösse und trotzigen Entschlossenheit aufzuschwingen. In diesem vom Schemelli-Ton des kernigen Liedes geprägten und von einem verhaltenen Orchestersatz gestützten geistlichen Menuett halten sich Dankbarkeit und Demut auf wunderbare Weise die Balance.

Auch der Schlusschoral «Herr Jesu Christ, einiger Trost» verlässt die Sphäre der nur leisen und andächtigen Zuversicht keineswegs. Zwar kann der «geistlich Kranke» nach überstandener Krise nun anders als im Eingangschor singend einstimmen, doch setzt dies hörbar die anhaltende Einsicht in das unerforschliche Wirken des Höchsten voraus.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe

dieses Todes?»

2. Rezitativ (Alt)

O Schmerz, o Elend, so mich trifft,

indem der Sünden Gift

bei mir in Brust und Adern wütet:

Die Welt wird mir ein Siech- und Sterbehaus,

der Leib muß seine Plagen

bis zu dem Grabe mit sich tragen.

Allein die Seele fühlet

den stärksten Gift,

damit sie angestecket;

drum, wenn der Schmerz den Leib des Todes trifft,

wenn ihr der Kreuzkelch bitter schmecket,

so treibt er ihr ein brünstig Seufzen aus

3. Choral

Solls ja so sein,

daß Straf und Pein

auf Sünde folgen müssen,

so fahr hie fort

und schone dort

und laß mich hie wohl büßen.

4. Arie (Alt)

Ach lege das Sodom der sündlichen Glieder,

wofern es dein Wille, zerstöret darnieder!

Nur schone der Seelen und mache sie rein,

um vor dich ein heiliges Zion zu sein.

5. Rezitativ (Tenor)

Hier aber tut des Heilands Hand

auch unter denen Toten Wunder.

Scheint deine Seele gleich erstorben,

der Leib geschwächt und ganz verdorben,

doch wird uns Jesu Kraft bekannt.

Er weiß im geistlich Schwachen

den Leib gesund, die Seele stark zu machen.

6. Arie (Tenor)

Vergibt mir Jesus meine Sünden,

so wird mir Leib und Seel gesund.

Er kann die Toten lebend machen

und zeigt sich kräftig in den Schwachen;

er hält den längst geschloßnen Bund,

daß wir im Glauben Hilfe finden.

7. Choral

Herr Jesu Christ, einiger Trost,

zu dir will ich mich wenden;

mein Herzleid ist dir wohl bewußt,

du kannst und wirst es enden.

In deinen Willen seis gestellt,

machs, lieber Gott, wie dirs gefällt:

Dein bin und will ich bleiben.

Ursula Pia Jauch

«Sommerreligion oder Winterglaube? Elend oder Eros?»

Reflexionen einer defroquierten Katholikin zu Beginn des obdachlosen 21. Jahrhunderts, sekundiert von Heinrich Heine, Georg Christoph Lichtenberg und Blaise Pascal, ausgehend von Johann Sebastian Bach, dem göttlichen Musiker, wem sonst.

1828, in seinen «Reisebildern», beschreibt Heinrich Heine seinen Weg von München nach Genua. Im Kapitel XV ist er im italienischen Trient angekommen. Und wie immer zieht es den Deutschen, der 1797 als Jude geboren wurde und der sich 1825 protestantisch taufen liess, wohin? In eine katholische Kirche, wenn möglich in einen Dom. Merkwürdiges Paradox: Es gibt wohl keinen Dichter deutscher Zunge, der sich gegenüber allem Christlichem – dem Katholischen wie dem Protestantischen – so spitzzüngig verhält wie Heinrich Heine, obwohl er sich fast nirgendwo lieber aufhält als in einem möglichst imposanten katholischen Dom. Man kann – man gestatte mir diese Abschweifung – sozusagen eine Heinesche Faustregel der Häresie formulieren, die da lautet: Je höher die Säulen des jeweils besuchten gotischen Doms, desto kräftiger Heines religiöser Spott. «Nie war mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten Titanen gebet strebte immer höher als die gotischen Pfeiler und wollte immer hinaus brechen durch das Dach», kommentiert er sich einmal selbst. Der geübte Leser weiss, dass nach einem solchen Heineschen Präludium eine entsprechende religiöse Waghalsigkeit folgen wird. In der Tat: Einmal, noch in Deutschland und angesichts des imposanten Kölner Doms, fühlt sich Heine dazu angeregt, das in der katholischen Dogmatik allerdings kitzlige Verhältnis zwischen Körper und Seele mit folgendem Gedanken zu illustrieren: «Wer weiß, ob die Seele von Papst Gregor VII. nicht im Leibe eines Großtürken sitzt und sich unter tausend hätschelnden Weiberhändchen behaglicher fühlt als einst in ihrer purpurnen Zölibatskutte.»

Es wird also niemanden wundern, dass man in Italien, bei den römischen Zensoren, nicht erbaut war von der Heineschen Prosa. Doch das kümmerte Heine durchaus nicht. Und es hielt ihn auch nicht davon ab, selbst nach Italien zu reisen. Und folglich sind wir jetzt, nach diesem kleinen Umweg, dort, wo wir oben schon waren: nämlich im heissen Sommer des Jahres 1828, bei Heines Ankunft in Trient. Schnurstracks marschiert Heine zum Trientiner Dom, schiebt den grünseidenen Vorhang beiseite und – wir sind im Kapitel XV des Dritten Teils der «Reisebilder» – kommentiert folgender massen:

«Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gedämpften Lichte und seiner wehenden Kühle ist ein angenehmer Aufenthalt, wenn draußen greller Sonnenschein und drückende Hitze. Davon hat man gar keinen Begriff in unserem protestantischen Norddeutschland, wo die Kirchen nicht so komfortabel gebaut sind und das Licht so frech durch die unbemalten Vernunft scheiben hineinschießt und selbst die kühlen Predigten vor der Hitze nicht genug schützen. Man mag sagen, was man will, der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es läßt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man genießt dort die kühle Andacht, ein heiliges Dolcefarniente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend aus ihren Nischen, weiblich gesinnt, verzeihen sie sogar, wenn man ihre eignen holden Züge in die sündigen Gedanken verflochten hat, und zum Überfluß steht noch in jeder Ecke ein brauner Notstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.»

Katholizismus als kühlende Sommerreligion

1830 erscheinen Heines «Reisebilder». Sechs Jahre später hat man auch in Rom, bei der Indexkongregation, bemerkt, dass sich da ein Deutscher (zudem ein Protestant und noch dazu ein getaufter Jude) mit reichlichem Spott über den Kühleffekt des Katholizismus als er frischender Sommerreligion geäussert hat und darüber, dass es sich doch ganz bequem sündigen lasse im Katholizismus, da ja der Beichtstuhl für die geistige Notdurft des Katholiken ähnlich unfehlbar wirke wie ein anderer Stuhl für die Notdurft des restlichen Körpers. Heines «Reisebilder» kommen 1836 also auf den Index. Und noch bis 1966 durfte ein gläubiger Katholik die «Reisebilder» nur bei Strafe der Exkommunikation lesen. Was durchaus schade ist, denn es gibt – die Bemerkung sei erlaubt – in der deutschen Literatur keine ebenso schöne wie frivole Beweisführung über die Annehmlichkeiten gerade des katholischen Glaubens. Kleine dramaturgische Bemerkung: Weshalb ich bis jetzt so ausführlich über Heinrich Heine und sein doch auffällig inniges Verhältnis zum Katholizismus gesprochen habe, anstatt über Johann Sebastian Bach und die Gewissensprüfungen des Protestantismus, das Elend des Menschen und das «Sodom der sündlichen Glieder», wie es in der ersten Arie der Kantate BWV 48 so drastisch heisst, hat drei Gründe:

Nämlich erstens: Heinrich Heine ist am 17. Februar 1856 gestorben, also vor 150 Jahren, was im Mozartjahr 2006 fast gänzlich untergegangen ist. Dieses Vergessen bedaure ich auch deshalb, weil es, zweitens, kaum einen anderen Dichter gibt, der trotz allen provokativen Neben-, Zwischen- und Untertönen eine so freundliche, literarische Werbekampagne für die sinnlichen Freuden verfasst hat, die der Katholizismus und der Glaube insgesamt seinen Anhängern bieten. Stichwort Sommer und sündiges Dolcefarniente: Man gestattet mir – als einer defroquierten Katholikin – eine persönliche Reminiszenz: Ich selbst bin im süddeutschen Katholizismus aufgewachsen und habe in der Birnauer Klosterkirche, also im schönsten süddeutschen Barock, handfeste kindliche Wonnen erlebt: die Süsse eines weih rauchgeschwängerten Sonntagmorgens unter pastellfarbenen und herrlich lasziven Deckenfresken, bei deren Gestaltung sich die Künstler gegenseitig überboten hatten; im Mittelschiff war der frivole Honigschlecker zu bewundern, auch er ein durchaus physischer kleiner Kerl, der mit seinem Honigköcher mehr einem Amor glich denn einem geschlechtslosen Engel. Und wer sich vor dem Altar ganz kühn an die richtige Stelle positionierte, konnte sich gleich selbst ins Deckenfresko montieren; mitten zwischen all die Heiligen dort oben. Denn ein frecher Maler hat einem Putto einen kleinen Spiegel zum Halten in die Händchen montiert und ergo fand man sich selbst durchaus nicht im irdischen Staub, sondern auch dort oben in der Höhe, zwischen all den engelsgleichen Wesen. Und wenn dann ein guter Organist an einem schönen Sonntagmorgen, wenn der Weihrauch so recht dampfte und die Putti sich gegenseitig anblinzelten, mit kräftigen Registern etwa Bachs Toccata und Fuge intonierte; dann war der Himmel in der Tat von Engeln und Gott gleichen Wesen bevölkert und man verstand intuitiv, dass es etwas sehr Grosses, Schönes und Beglückendes war, auf dieser Welt sein zu können.

Dass die Grösse der Bachschen Musik sozusagen stellvertretend für die Grösse des Gefühlten und schlechterdings nicht in Worte zu Fassenden stand, auch das begriff man just damals. Aber genau dieses – die Bachsche Musik als Vehikel und Vektor für die von Gott oder wem auch immer gegebenen Fähigkeit des Menschen, die Welt über die Sinne in all ihrer unglaublichen Vielfalt zu erfahren –, das hat Heine, dem ich bisher gefolgt bin wie ein Kirchenhündchen seinem Prediger, leider und drittens, eben doch nicht begriffen.

Denn im Kapitel XIX der «Reisebilder» notiert Heine, nachdem er die italienischen Musik und vor allem Rossinis «Barbiere di Seviglia» über allen Klee gelobt hat, aus heiterstem Himmel Folgendes: «Die Verächter italienischer Musik, die auch dieser Gattung den Stab brechen, werden einst in der Hölle ihrer wohlverdienten Strafe nicht entgehen und sind vielleicht verdammt, die lange Ewigkeit hindurch nichts anderes zu hören als Fugen von Sebastian Bach.»

Das ist in der Tat scharfer Tobak. Hier ist es nicht nur Zeit, sondern geradezu moralisch angesagt, sich endlich von Heine abzuwenden. Man stelle sich nur einmal die Qualen vor, die ein sensibler Mensch erleidet, wenn er noch nicht einmal in der Hölle, sondern schon hier auf Erden nichts anderes hören darf als Rossinis … Barbiere. Man stelle sich vor, wie gereizt Seele und Gehör sind, wenn man, sagen wir, nur etwa einmal drei Stunden hintereinander die Schnatter-Arien des Doktors Bartolo anhören müsste. Da hat Heine, dem sonst der Sinn für Transzendenz durchaus nicht abgegangen ist, doch so etwas wie ein Plädoyer für die moderne Unterhaltungsdebilität gehalten. Aber dass jemand nach drei Stunden Bachscher Fugen durchaus in guten und höheren Sphären sich befinden kann, das kommt gar nicht so selten vor.

Es ist übrigens nicht nur Heine, der sich von Bach distanziert. 1953, gute 120 Jahre nach Heine, wird der Basler Theologe Karl Barth formulieren: «Wenn die Engel vor Gott dem Herrn musizieren, spielen sie Bach; wenn sie unter sich sind, spielen sie Mozart»; ein Bonmot, das im Mozartjahr 2006 übrigens erstaunlich oft zitiert worden ist. Was Karl Barth, der ja ein grosser Bach-Bewunderer war, damit wirklich hat sagen wollen, blieb bislang allerdings ungeklärt. Und man könnte, wenn man wollte, das Ganze mit einem kleinen Satz aus dem «Armen Spielmann» von Franz Grillparzer kommentieren, der da lautet: «Sie spielen den Wolfgang Amadeus Mozart und den Sebastian Bach, aber den lieben Gott spielt keiner.»

Spielt Gott? Spricht Gott?

Spielt Bach den lieben Gott? Beziehungsweise: Bringt er Gott – und wenn ja wie? – zum Sprechen? Der Text der gehörten Kantate beginnt eigenartig und klagend, als ob das Dasein, ganz im Gegensatz zu den vorher beschriebenen sinnlichen Wonnen des Katholizismus, nur Schmerz, Elend, Sünde und Tod kennen würde. «Ich elender Mensch / Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?» Viel leicht ist es Ihnen auch so ergangen wie mir; beim Hören dieser Kantate: Nicht nur die Musik trifft uns mit ihrer Klage unmittelbar an einer tief empfindlichen Stelle der Seele, sondern auch der Text: Keiner kann hier kühl, modern und abgeklärt bleiben. Fast ist es sogar so, als ob Bach – der für uns in der Ferne der Vergangenheit und der Verehrung beinahe zu einem Monument erstarrt ist – selbst zu uns spräche: «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen …» Wer sich dieser Kantate hingibt – man kann es wohl nicht anders formulieren als mit diesem aus dem erotischen Vokabular stammenden Verb –, wird in der sinnlichen Wahrnehmung nicht mehr trennen können zwischen dem Text und seiner Einbettung in die gewaltige, erotische Sprach kraft der Musik; denn die trifft uns im Grunde genommen immer mit grösserer Intensität als diejenige der mit Worten gesprochenen Alltagssprache. Musik und Text suggerieren uns, eine Einheit zu sein; ein ästhetisches Gesamtkunstwerk hat uns als Vernunftwesen sozusagen aufgelöst; wir hören keine Argumente mehr, sondern wir sind im Banne einer Suggestion. Bach selbst also scheint, in der Mu sik wie im Text, zu uns zu sprechen: Von «der Sünden Gift», von der Welt als einem «Siech und Sterbehaus», von den «Plagen, die der Leib bis zum Grabe mit sich muss tragen».

Ein Silberblick zurück zu Bach

Doch ob es sich wirklich so verhalten hat, darf mit Fug bezweifelt werden. Werfen wir einen biografischen Silberblick in Bachs Vita: Seit dem Dezember 1717 war Bach Kammermusik-Direktor beim Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Wahrscheinlich wäre das eine Traum- und Lebensstelle gewesen, denn der junge Fürst ist musikalisch sensibilisiert. Zudem: Er ist auch kein Sparhafen. Das Hoforchester besteht zuweilen aus 17 Musikern von herausragender Qualität. Und auch an der Güte der Instrumente wird nicht gespart. Dann aber, 1720, kommt so etwas wie das Schicksals- und Umbruchsjahr: Im Sommer 1720 stirbt Bachs erste Frau Maria Barbara, im Dezember heiratet Bach seine zweite Frau, die am Köthener Hof tätige Sopranistin Anna Magdalena Wilcke. Ebenfalls im Jahr 1720 aber kühlt sich das Verhältnis zwischen Leopold von Anhalt-Köthen und Bach merklich ab. Ergo: Von 1720 bis 1723 ist Bach im Grunde genommen auf Stellensuche. Und die neue Stelle als Thomaskantor in Leipzig erhält Bach erst im zweiten Anlauf, und auch da nur als «dritte Wahl»; der ursprüngliche Wunschkandidat der Leipziger wäre Georg Philipp Telemann gewesen, der lehnte aber aus Gehaltsgründen ab. Und es ist schon eine Art Fügung, dass Bach, sozusagen als Schlusslicht auf der Leipziger Kandidatenliste, die Stelle dann doch noch erhält.

Im Mai 1723 nimmt Bach seinen Dienst als Thomaskantor und Leipziger Musikdirektor auf. Man darf hier allerdings formulieren, dass Gott, wenn er jemandem solch ein Amt gibt, ihm zugleich nicht nur den Verstand, sondern auch fast übermenschliche Kräfte dazu mitgeben muss. Bach nämlich ist für die Musik der vier Hauptkirchen zuständig sowie für den gesamten Musikunterricht an der Thomasschule. Und vor allem: Jeden Sonn- und Feiertag musste eine Kantate aufgeführt werden. Gleich nach seiner Berufung muss Bach sozusagen mit Hochdruck mit dem Kantatenkomponieren beginnen. Im Schnitt entsteht jede Woche eine Kantate; so auch die Kantate «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen», die wir heute mit Nummer 48 des BWV rubrizieren. Der Kantatentext aber, der so nahtlos in die Musik eingepasst scheint, stammt von einem Textarrangeur, dessen Name sich in den Spuren der Geschichte verloren hat. Bach selbst also hat den Text sozusagen einem Facharbeiter überlassen – und dieser ist denn auch ganz konventionell zuerst einmal der liturgischen Einteilung des Kirchenjahres gefolgt: Zum 19. Sonntag nach Trinitatis, dem Fest der Dreifaltigkeit, gehört der Anfang aus dem 9. Kapitel des Matthäusevangeliums, das von der wundersamen Heilung eines Gelähmten oder Gichtbrüchigen erzählt.

Der Mensch: ein Wesen zwischen Wunder und Trauma

Es ist schon erstaunlich, was der unbekannte Textdichter aus der an sich frohen Botschaft von der wundersamen Krankenheilung macht: Wo der Evangeliumstext in ziemlich sachlichen Worten – sofern ein Wunder überhaupt «Sache» sein kann – von der Krankenheilung erzählt, da transponiert der Textarrangeur dieses frohe Ereignis, um etliche dramatische Akkorde verschärft, in eine tiefen psychologische Angelegenheit, welche die dunkelsten Seiten der menschlichen Existenz beim Namen nennt und kein Register aus lässt, womit das Elend des menschlichen Daseins noch schwärzer kolorierbar wäre. Anfang und Schluss des ersten Rezitativs sind ein Meisterwerk in der Kunst der seelischen Abstrafung – «Oh Schmerz, o Elend, so mich trifft / indem der Sünden Gift / bei mir in Brust und Adern wütet» –, und am Schluss dieses ersten Rezitativs ist es sogar ein «brünstig Seufzen», das der sündige Leib im Todesschmerz von sich gibt. Die Sprache des Textarrangeurs ist von einer zwar ins Negative gewendeten, aber doch mit beiden Händen zu fassenden Sinnlichkeit, ja: Brünstigkeit. Die Sünden «wüten» in diesem Leib ebenso wie vormals wohl Gott Eros gewütet hat. Und dass dieser sündige Körper vor allem in der schlüpfrigen Region um das sechste Gebot herum gesündigt hat, wird durchaus nicht kaschiert. Es geht um das «Sodom der sündigen Glieder», und auch der Mensch des frühen 18. Jahrhunderts ist ein gewaltiger Geniesser, will heissen: ein Sünder im Fleisch. Aber im Gegensatz zum permanent sexualisierten Menschen des 21. Jahrhunderts, für den die Sexualität mittlerweile bald eine virtuelle Angelegenheit ohne schlechtes Gewissen und im Grunde genommen auch ohne zwischenmenschliche Berührung und somit auch ohne Krankheitsgefahr geworden ist – im Gegensatz also zu diesem sozusagen seelisch aseptischen Menschen des 21. Jahrhunderts, der keinen intakten Himmel und schon gar keinen intakten Glauben mehr über seinem Kopf hat, ist der Mensch des frühen 18. Jahrhunderts noch durch und durch seelisch traumatisierbar. Und darauf baut der Kantatentext auf; das ist sozusagen – man gestatte mir dieses Wort – sein Betriebskapital. Denn wo eine rechte Katharsis stattfinden soll, also eine Läuterung, die über den Abgrund dann doch wieder zum Heil und zur Erlösung führt, da muss die Angst vor Sünde und Verdammnis schon drastisch sein und nicht so lässlich wie etwa noch bei Heine, in seiner schönen und erbaulichen katholischen Sommerreligion.

Ich bin unlängst in Strasbourg, im Musée des Beaux-Arts, ganz zufällig auf das Gemälde eines unbekannten Meisters gestossen, der diesen allerdings körperlichen Sündenterror des 17. Jahrhunderts fast noch eindringlicher ins Bild gesetzt hat, als der Kantatendichter dies mit Worten getan hat: Im Grossformat, auf 1 Meter 50 x 90 cm, ist ein nacktes Paar dargestellt. Und wo wir uns im Lauf unserer ikonografischen Schulung an diese schönen und paradiesischen Adam-und-Eva-Darstellungen etwa aus der Hand von Lucas Cranach gewöhnt haben, die uns lieblich, nackt und an den empfindlichen Stellen diskret verschleiert anschauen; da sehen wir beim Syphiliskünstler von Strasbourg etwas ganz anderes: Ein ausgemergelter und fast zahnloser Mann und eine dürre Frau, deren Brüste wie leere Säcke herunterhängen. Die beiden leben noch, doch aus grossen Löchern in ihren gelben Leibern kommen glatte Schlangen und grosses Gewürm heraus, Kotfliegen sitzen schon in den Schwären. Und an den vom Gebrauch überdeutlich in die Länge gezogenen Schamlippen der Frau – der Maler legt sich wirklich kein Tabu auf – hat sich eine grässliche Kröte festgesaugt. Wir Heutigen mögen das Gemälde mit unserer abgeklärten Vernunft betrachten und sachkundig analysieren: Die Kröte steht in der Tafelmalerei vom 10. bis zum 17. Jahrhundert als Symboltier für die Todsünde der Wollust, was übrigens auch der ungelehrte Zeitgenosse des 16., 17. oder 18. Jahrhunderts noch wusste. Und er wusste wohl auch, dass der Beginn des Kantatenlibrettos BWV 48 – also der Vers «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?» – ein Vers aus dem 7. Kapitel des Paulus-Briefes an die Römer ist.

Was aber wissen wir Heutigen noch? Unsere spätmodernen Naturwissenschaften haben die Seele, die Symboltiere, die Sünden, die Todsünden und damit wohl auch fast alles Transzendente so ziemlich radikal abgeschafft. Ein Text wie derjenige der Kantate BWV 48 mit seinen Sünden-, Schmerzens- und Elendsmetaphern kann sozusagen nur noch historisch gelesen und verstanden werden. Gerne würden wir vielleicht noch immer oder wieder, gerade in der heutigen Gegenwart, von unseren Zeitproblemen «erlöst» werden; gerne hätten wir vielleicht wieder einen intakten Himmel über uns. Aber unsere sachliche Zeit, unsere geschäftige Eile und unsere wissenschaftliche Neugier haben uns nicht mehr viel belebte Wesen im Jenseits der reinen Tatsachen hinterlassen.

Die unfrohe Botschaft der Molekularbiologie

Und wer lebte oder lebt nun besser? Der vom Gewissen geplagte Leipziger Thomas-Kirchengänger im Oktober 1723? Georg Christoph Lichtenberg, der 1782 formulierte: «Und ich dankʼ es dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen»? Heine mit seinem vermeintlich weltlichen Rossini-Glauben? Der heutige Protestant? Die späten Katholiken, die sich den ästhetischen Reiz des Religiösen auch mit den Kantaten von Bach zu erhalten versuchen? Oder etwa der metaphysisch und religiös völlig nackte Naturwissenschafter des 21. Jahrhunderts, der es sich zu seinem weltlichen Credo gemacht hat, dass alles, was der Mensch tut und was in ihm geschieht, nur eine Schaltleistung seines Hirns ist? Dass also die menschliche Freiheit – übrigens auch die, an einen Gott zu glauben oder an die wundersamen Erkenntnisse der heutigen Hirnforschung; denn auch das ist bislang noch nicht mehr als ein Glaube – eine etwas dümmliche oder zumindest romantische Illusion jener Zeitgenossen ist, die die unfrohe Botschaft der modernen Molekularbiologie noch nicht ganz begriffen haben? Wer also lebt besser? Derjenige, der glaubt, oder derjenige, der nicht glaubt? Blaise Pascal, der Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat diese Frage mit dem seither als «Pascalsche Wette» bekannten Argument beantwortet: Pascal argumentiert, es sei stets eine bessere «Wette», an Gott zu glauben, weil der seelische Friede und der Erwartungswert, der durch den Glauben an einen Gott im diesseitigen Leben schon erreicht werden können, stets grösser sei als im Leben eines Ungläubigen, dessen Welt ohne Transzendenz und Hoffnung ist.

Diese Pascalsche Wette liesse sich übrigens auch auf die Liebe an wenden – auch an sie können wir glauben oder nicht. Und vielleicht fährt, wer an sie glaubt, im Leben doch noch ein bisschen besser als derjenige, der nicht an die Liebe glaubt oder der – wie es der unbekannter Textdichter von BWV 48 uns vorgemacht hat – nur die sündige Seite des Fleisches kennt: Immerhin heisst es im ersten Choral ganz unhinterfragt, wie wenn es sich um ein mathematisches Axiom handelte: «Solls ja so sein / dass Straf und Pein / auf Sünde folgen müssen.» Und dass im Deutschen das kleine Wörtchen «müssen» sich so gut mit dem grossen Wort «büssen» zusammenreimt, das hat im Lauf der deutschen Sozialgeschichte wohl für mehr schlechtes Gewissen gesorgt als die ganze schöne Liebeslyrik des Hochmittelalters für erotischen Genuss.

Gott Amor als blinder Passagier

Heine jedenfalls, der kein schlechter Mensch war, hat uns trotz seinem Spott eine ordentliche Sommerreligion hinterlassen, die uns manchmal auch noch an kühleren Winterabenden erbauen kann. Ich denke da etwa an eines seiner späten Liebesgedichte, das den Amor zum Thema hat:

«Wir fuhren allein im dunkeln

Postwagen die ganze Nacht;

Wir ruhten einander am Herzen,

Wir haben gescherzt und gelacht.

Und als es morgens tagte,

Mein Kind, wie staunten wir!

Denn zwischen uns sass Amor,

Als blinder Passagier.»

Amor, Freiheit, Gerechtigkeit, Erlösung, Trost oder gar die grosse und geheimnisvolle Vokabel Gott: Alle diese hermeneutischen Schwergewichte eignen sich als blinde Passagiere in unserem ansonsten so nüchtern und geschäftig gewordenen Jahrhundert. Wer an etwas glauben kann – da wäre wohl Bach mit Pascal einverstanden –, der hat auch in unseren säkularen Zeiten den Sonntag wieder in seine Existenz eingebaut. Ob es jetzt der 19. Sonntag nach Trinitatis ist oder der kommende Sonntag, das spielt eine nebensächliche Rolle. Vielleicht fährt sogar der defroquierte und nüchterne Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts an so einem Sonntag einmal nach Birnau, in die Barockkirche, und wirft einen Blick auf diese kleinen Putti und Amoretten, die zwar für das irdische Glück stehen, die aber doch irgendwie auch auf einen gütigen überirdischen Schutzengel verweisen.

Literatur

• Heinrich Heine, Reisebilder. Sämtliche Gedichte. Beides in: Sämtliche Schriften.

• Sechs Bände, hg. v. Klaus Briegleb, Hanser, München 1968–76

• Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen und andere Sudeleien, Reclam Verlag, Ditzingen 2003