Ich hab in Gottes Herz und Sinn

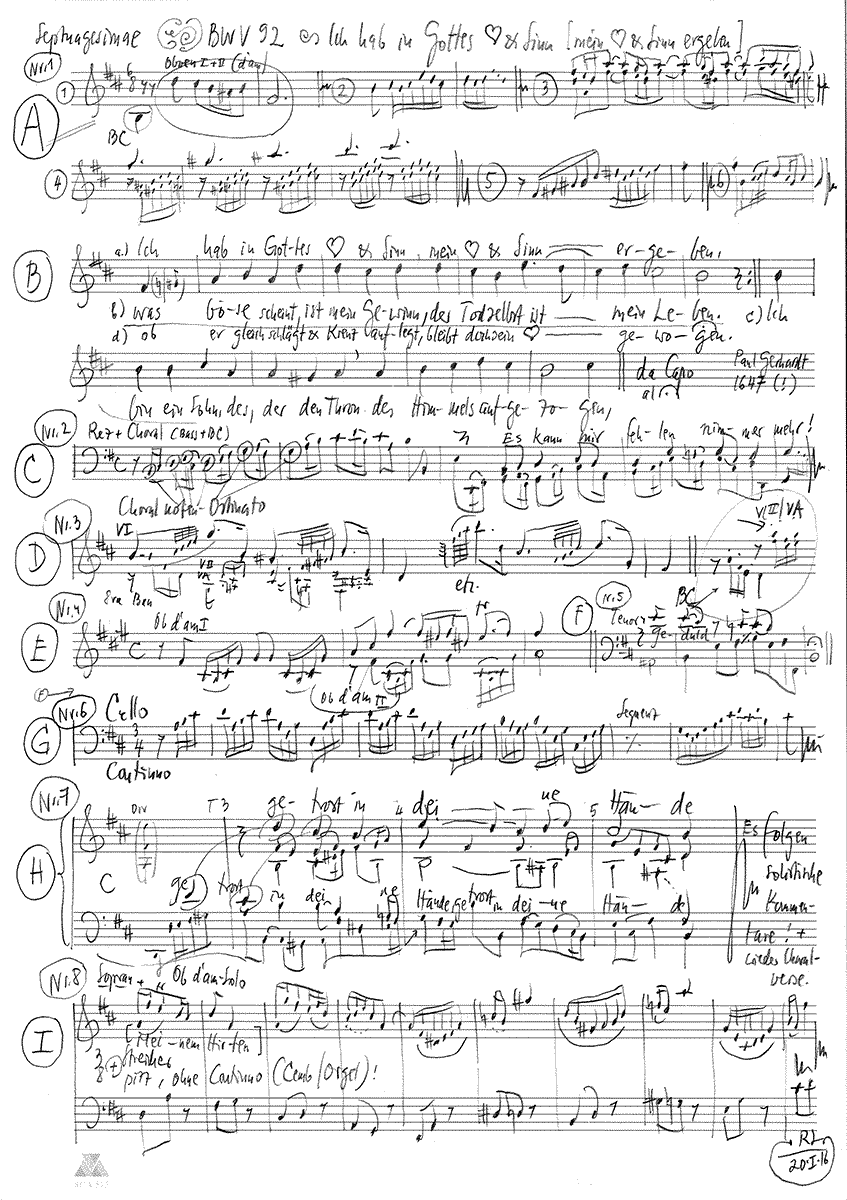

BWV 092 // zu Septuagesimae

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso continuo

Grundlage dieser Choralkantate ist das zwölfstrophige Lied «Ich hab in Gottes Herz und Sinn» von Paul Gerhardt, das in Text und Melodie Anklänge an das ältere Trostlied «Was mein Gott will, das gescheh’ allzeit» von 1547 aufweist. Gerhardts gegen Ende des Dreissigjährigen Krieges entstandenes Lied singt von herzlichem Gottvertrauen in allen Lebenslagen. Der unbekannte Verfasser des Kantatentextes hat die Strophen 1, 5 und 12 wörtlich übernommen und den Inhalt der übrigen Strophen in Rezitative und Arien umgeformt und mit eigenen Dichtungen erweitert. Bachs ausgedehnte Komposition bezieht den Choral in der Mehrzahl der Sätze wörtlich ein und behandelt ihn dabei auf besonders abwechslungsreiche Weise.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Olivia Fündeling, Damaris Rickhaus, Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Antonia Frey, Liliana Lafranchi, Misa Lamdark, Alexandra Rawohl, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Sören Richter, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Daniel Pérez, Oliver Rudin, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Dorothee Mühleisen, Christoph Rudolf, Ildikó Sajgó

Viola

Sarah Krone, Matthias Jäggi

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Oboe d’amore

Katharina Arfken, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Andreas Koehler

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.01.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

unbekannter Verfasser

Textdichter Nr. 1, 4, 9

Paul Gerhardt, 1647

Erste Aufführung

Sonntag Septuagesimae,

28. Januar 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Kantate BWV 92 wurde im Rahmen von Bachs Choralkantaten-Jahrgang zum 28. Februar 1725 komponiert. Selbst für die Massstäbe dieses Riesenprojektes ist das zugrunde liegende Kirchenlied Paul Gerhardts im gesamten Kantatenlibretto ungewöhnlich häufig und abwechslungsreich präsent.

Der in h-Moll stehende Eingangschor exponiert ein grüblerisch nachsinnendes Kopfmotiv, gewährt den reizvoll mit dem Tutti konzertierenden Oboen d’amore jedoch einen selbstbewussten Auftritt. Im Dialog zwischen dem Orchester und den mit Sopran-Cantusfirmus ausgestatteten Chorstimmen entwickelt sich so eine Musik des leise bedauernden Einverständnisses – Christen müssen das Erbteil des Heilandes tragen und immer wieder für sich annehmen.

Im Rezitativ Nummer 2 ist die Liedsubstanz von Beginn an im Continuo präsent und wird von Bach auch als Materialschicht mit besonderer Ausdrucksintensität benannt («Choral»). Die engverzahnte Interaktion von zeilenweisem Choralvortrag und freien Einschüben lässt dabei mit seltener Klarheit deutlich werden, dass die Rezitative im Choraljahrgang im Grunde immer Paraphrasen jener reformatorischen Liedstrophen sind, die selbst wiederum die biblische Prosa in singfähige Verse transformierten. Die unter Verweis auf Vorbilder wie Jona oder Petrus zugespitzte Botschaft läuft dabei auf die Kernaussage zu, dass Gott die wahrhaft Glaubenden immer retten und stärken will. Nach diesem verdichteten Problemaufriss fungiert die folgende Tenorarie wie eine erwünschte Klärung. «Seht, seht, wie reißt, wie bricht, wie fällt, was Gottes starker Arm nicht hält» beschreibt eine veritable Seesturmszene, die über ostinaten Akkordbrechungen haltlos abgerissene Bewegungsgesten und auffahrende Wetterböen aneinanderreiht und so exemplarisch vorführt, was jenseits von Gottes Huld mit den Menschen geschehen kann. Lang ausgehaltene Liegetöne stellen im Mittelteil die durch seine Macht gekräftigte Gemeinde dar, ehe mit Satans «Wüten, Rasen, Krachen» der wahre Feind benannt und damit gebändigt wird. Unter Bachs virtuos kundiger Feder wird so aus der Beschreibung der Anfechtung eine Musik der triumphierenden Tapferkeit; ein angedeutetes Dacapo beendet diesen unerwartet heroischen Auftritt.

Im Folgesatz wird der Choral direkt zum formbildenden Gegenstand. Nach Art einer Orgelbearbeitung ist der Alt-Cantus-firmus in einen bezaubernden Triosatz der beiden Oboen d‘amore und des Continuo eingebettet, wobei die betörende Eleganz der Begleitstimmen die Klarheit und rechtgläubige Geradheit der Melodie geradezu hervorhebt.

Das Tenorrezitativ zieht daraus die energische Folgerung, nicht länger zu zagen, sondern die ängstliche Selbstbefragung zugunsten einer tätigen Daseinsbejahung aufzugeben. Dass der zum Opfergang bereite Jesus als Vorbild dafür dienen kann, alle Angst von sich zu werfen und die nötige Geduld im Leiden zu haben, wird in einer seufzenden Schlusswendung hervorgehoben.

Die nur vom Continuo begleitete Bassarie greift diese Argumentation bildkräftig auf. Im «Brausen von den rauhen Winden» bemüht sie erneut die Metaphorik von Sturm und Naturgewalt, wobei sie in voller Fahrt eine komplexe Deutung der menschlichen Heilsentwicklung vorlegt. Gutes kommt eben nur durch Widerstand und Anfechtung zustande, ja es ist dieses prüfende Kreuz, das den Christen ausmacht und ohne das es keine glückliche Ernte und Erfüllung geben kann. Dieses von Bach in Gang gesetzte Perpetuum mobile der menschlichen Daseinssorgen lädt dazu ein, sich dem Ratschluss des Höchsten hinzugeben und in Christus den strenghilfreichen Lehrmeister zu sehen («Küßt seines Sohnes Hand, verehrt die treue Zucht»).

Nochmals wird der Choral selbst zum Ereignis, da das vierstimmige Rezitativ Nummer 7 als eine Art Litanei mit Einschüben gestaltet ist. So mancher Hörer wird nach dem akkordischen Beginn bereits den Schlusschoral erwartet haben, doch hilft Bach bei der gegenteiligen Erkenntnis, indem er die jeweils zweite der Doppelzeilen vom Bass ausgehend figuriert aufbricht und den Satz damit als künstlerisch reichere Variante kenntlich macht. Die neugetexteten Einschübe sprechen dann vom «Brudersinn» des Heilands, reihen Bilder des Vertrauens und der Seligkeit aneinander und bereiten so jenes «neue Lied» für den Friedensfürsten Jesus vor, das in der folgenden Arie als zarte Kantilene des Soprans über Pizzicatostreichern anhebt. Alles Äussere ist in dieser direkten Begegnung von Seele und Heiland hinweggenommen und hat dem liebevollen Bekenntnis zueinander Platz gemacht. Diese zart empfundene Polonaise des Gottvertrauens kulminiert in einer den Tod überwindenden Apotheose des Glaubens – «Amen, Vater nimm mich an!».

Darauf folgt der wieder nach h-Moll gewendete Schlusschoral mit seinem berührenden Sprachbild der über mancherlei «Steg und Bahn» führenden Lebensreise. Nach all den choralbezogenen Formexperimenten berührt das deklamierte Gebet dieses meisterlich unprätentiösen Satzes in besonderer Weise.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Ich hab in Gottes Herz und Sinn

mein Herz und Sinn ergeben,

was böse scheint, ist mein Gewinn,

der Tod selbst ist mein Leben.

Ich bin ein Sohn

des, der den Thron

des Himmels aufgezogen;

ob er gleich schlägt

und Kreuz auflegt,

bleibt doch sein Herz gewogen.

1. Chor

Die erste Strophe des Chorals formuliert das Thema: Der Glaubende kann als Kind Gottes sein Geschick getrost dem himmlischen Vater anvertrauen. Bach hat dafür eine weiträumige konzertante Choralbearbeitung für Chor und Orchester geschaffen, die ihn in der pointierten Interaktion von Singstimmen und Instrumenten sowie im meisterlichen Dialog von Cantus firmus (Sopran) und kontrapunktisch verdichteten Unterstimmen auf der Höhe seiner Kunst des Choraljahrgangs von 1724/25 zeigt. Der wiegende 6⁄8-Takt und die Oboen d’amore verleihen dem Satz trotz des ernsten Duktus und der h-Moll-Tonalität einen geschmeidigen und sanften Zug.

2. Choral und Rezitativ (Bass)

Es kann mir fehlen nimmermehr!

Es müssen eh’r,

wie selbst der treue Zeuge spricht,

mit Prasseln und mit grausem Knallen

die Berge und die Hügel fallen:

mein Heiland aber trüget nicht,

mein Vater muß mich lieben.

Durch Jesu rotes Blut bin ich in seine Hand geschrieben;

er schützt mich doch!

Wenn er mich auch gleich wirft ins Meer,

so lebt der Herr auf großen Wassern noch,

der hat mir selbst mein Leben zugeteilt,

drum werden sie mich nicht ersäufen.

Wenn mich die Wellen schon ergreifen

und ihre Wut mit mir zum Abgrund eilt,

so will er mich nur üben,

ob ich an Jonam werde denken,

ob ich den Sinn mit Petro auf ihn werde lenken.

Er will mich stark im Glauben machen,

er will vor meine Seele wachen

er will für

und mein Gemüt,

das immer wankt und weicht,

in seiner Güt,

der an Beständigkeit nichts gleicht,

gewöhnen fest zu stehen.

Mein Fuß soll fest

bis an der Tage letzten Rest

sich hier auf diesen Felsen gründen.

Halt ich denn Stand,

und lasse mich in felsenfestem Glauben finden,

weiß seine Hand,

die er mir schon vom Himmel beut,

zu rechter Zeit

mich wieder zu erhöhen.

2. Choral und Rezitativ

Die Gedanken der zweiten Strophe entfaltete der Dichter breit, indem er zwischen die Zeilen eigene Dichtung mit biblischen Bezügen einfügte. Der Komponist hat diesen Gegensatz in einer ausserordentlich kontrastreichen Vertonung eingefangen, die vom steten Wechsel zwischen Abschnitten mit verzierter Choralmelodie und concertoartig-ariosem und dabei ebenfalls thematischem Continuo sowie Passagen bildhafter Rezitation mit deutender Generalbassbegleitung lebt. Wie Bach hier das «Prasseln und Knallen» und das Wogen der «Wasser» sowie das «Standhalten» im Glauben samt der daraus folgenden «Erhöhung» nachzeichnet, ist musikalische Predigt vom Feinsten.

3. Arie (Tenor)

Seht, seht! wie reißt, wie bricht, wie fällt,

was Gottes starker Arm nicht hält.

Seht aber fest und unbeweglich prangen,

was unser Held mit seiner Macht umfangen.

Laßt Satan wüten, rasen, krachen,

der starke Gott wird uns unüberwindlich machen.

3. Arie

Die dritte Strophe des Gerhardt-Liedes berücksichtigte der Bearbeiter nicht, sondern dichtete die vierte um zu dieser Arie. Mit einem wüst zerrissenen Streichersatz, einer atemlos punktierten Singstimme und orientierungslos auf- und abjagenden Continuoformeln hat Bach hier das Reissen und Brechen aller bloss irdischen Ordnungen in einer Weise hörbar gemacht, die die Welt der Barockoper mehr als nur streift.

4. Choral (Alt)

Zudem ist Weisheit und Verstand bei ihm ohn alle Maßen,

Zeit, Ort und Stund ist ihm bekannt, zu tun und auch zu lassen.

Er weiß, wenn Freud,

er weiß, wenn Leid

uns, seinen Kindern, diene,

und was er tut,

ist alles gut,

ob’s noch so traurig schiene.

4. Choral

An dieser Stelle folgt die wörtlich übernommene fünfte Strophe des Liedes von Paul Gerhardt. Statt eines schlichten Choralsatzes entscheidet sich Bach für eine kunstvolle Quartett-Anlage für Alt, 2 Oboen d’amore und Continuo, die stark vom organistischen Choralspiel inspiriert ist.

5. Rezitativ (Tenor)

Wir wollen nun nicht länger zagen

und uns mit Fleisch und Blut,

weil wir in Gottes Hut,

so furchtsam wie bisher befragen.

Ich denke dran,

wie Jesus nicht gefürcht’ das tausendfache Leiden;

er sah es an

als eine Quelle ewger Freuden.

Und dir, mein Christ,

wird deine Angst und Qual, dein bitter Kreuz und Pein

um Jesu willen Heil und Zucker sein.

Vertraue Gottes Huld

und merke noch, was nötig ist:

Geduld! Geduld!

5. Rezitativ

Stücke aus den Strophen sechs und acht sind in diesem Rezitativ in freier Nachdichtung verarbeitet. Die mit einer ariosen Verzögerung und doppelten Seufzerfigur plastisch eingefangene Geduld stellt sich beim glaubenden Menschen ein, weil er sich «in Gottes Hut» weiss.

6. Arie (Bass)

Das Stürmen von den rauhen Winden

Das Brausen

macht, daß wir volle Ähren finden.

Des Kreuzes Ungestüm schafft bei den Christen Frucht,

drum laßt uns alle unser Leben

dem weisen Herrscher ganz ergeben.

Küßt seines Sohnes Hand, verehrt die treue Zucht.

6. Arie

Hier wurden Gedanken aus der neunten Strophe verarbeitet. Der Lebensweg der Christen führt nicht durch «lauter gute Tage», sondern durch «rauhe Winde» zum Ziel. Mit dem robusten Wechselspiel zweier rasant vorwärtsstürmender tiefer Stimmen hat Bach dem predigthaften Textvortrag einprägsame Gestalt verliehen; seine in den Quellen inkonsequent gehandhabte Ersetzung des Wortes «Stürmen» durch das womöglich leichter singbare «Brausen» nötigt die Ausführenden zu einer pragmatischen Entscheidung.

7. Choral und Rezitativ (Sopran, Alt, Tenor, Bass)

Ei nun, mein Gott, so fall ich dir

getrost in deine Hände.

Bass

So spricht der Gott gelass’ne Geist,

wenn er des Heilands Brudersinn

und Gottes Treue gläubig preist.

Nimm mich, und mache es mit mir

bis an mein letztes Ende.

Tenor

Ich weiß gewiß,

daß ich ohnfehlbar selig bin,

wenn meine Not und mein Bekümmernis

von dir so wird geendigt werden:

Wie du wohl weißt,

daß meinem Geist

dadurch sein Nutz entstehe,

Alt

daß schon auf dieser Erden,

dem Satan zum Verdruß,

dein Himmelreich sich in mir zeigen muß

und deine Ehr

je mehr und mehr

sich in ihr selbst erhöhe.

Sopran

So kann mein Herz nach deinem Willen

sich, o mein Jesu, selig stillen,

und ich kann bei gedämpften Saiten

dem Friedensfürst ein neues Lied bereiten.

7. Choral und Rezitativ

Die zehnte Strophe des Liedes singt davon, wie der Glaubende sich getrost in Gottes Hände fallen lassen könne. Zwischen die Zeilen fügte der Dichter vier kommentierende eigene Texte ein. Nochmals setzt Bach auf den Wechsel zwischen hier vierstimmigem Liedvortrag und vom Generalbass gestützten rezitativischen Einwürfen aller vier Solostimmen. .

8. Arie (Sopran)

Meinem Hirten bleib ich treu.

Will er mir den Kreuzkelch füllen,

ruh ich ganz in seinem Willen,

er steht mir im Leiden bei.

Es wird dennoch nach dem Weinen,

Jesu Sonne wieder scheinen.

Meinem Hirten bleib ich treu.

Jesu leb ich, der wird walten,

freu dich, Herz, du sollst erkalten,

Jesus hat genug getan.

Amen: Vater, nimm mich an!

8. Rezitativ

Aus Gedanken der elften Strophe wurde diese Arie geschaffen. Es gilt, dem guten Hirten auch in schweren Zeiten treu zu bleiben. Bach greift mit der Besetzung aus dunkel räsonierender Oboe d’amore, gezupften Streichern und Generalbass ohne Akkordausfüllung («senza accompagnement») eindeutig die Schlusszeile des Rezitativs mit seinem «Loblied bei gedämpften Saiten» auf und verleiht der Satzfolge so besondere Schlüssigkeit. Die durchsichtige Leichtigkeit und das ruhig strömende Dreiermetrum passen zur vertrauensvoll-kindlichen Textaussage.

9. Choral

Soll ich denn auch des Todes Weg

und finstre Straße reisen,

wohlan! ich tret auf Bahn und Steg,

den mir dein’ Augen weisen.

Du bist mein Hirt,

der alles wird

zu solchem Ende kehren,

daß ich einmal

in deinem Saal

dich ewig möge ehren.

9. Choral

Die letzte Strophe des Chorals singt nochmals vom guten Hirten (Psalm 23), der alles zu einem guten Ende führen wird.

Andreas Köhler

«Und was Er tut, ist alles gut»

Die Kantate «Ich hab in Gottes Herz und Sinn» (BWV 92) lädt zum Nachdenken über eine alte Frage ein: Wie kommt das Übel in die Welt?

Dank, Lob und Bitte

«Er weiß, wenn Freud,

er weiß, wenn Leid

uns, seinen Kindern, diene,

und was er tut,

ist alles gut,

obs noch so traurig schiene.»

So hörten wir eben, wunderbar gesungen und gespielt, die Verse des lutherischen Geistlichen Paul Gerhardt, vor vier Jahrhunderten gedichtet. Vertraute Worte. Zu ihnen gehört eine Geschichte, die wir uns – wenigstens in Sprüngen – ins Bewusstsein rufen wollen. Seit alters her lobt und preist der Mensch Gottes Werke und bittet um Gnade, um Schonung vor Unheil. So singt der Psalmendichter

«Hallelujah! Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich:

Ewig währet seine Güte.»

Der Mensch erfreut sich der ihm in der Welt gebotenen Fülle: Erwachen der Natur im Frühling, sommerliche Wärme und herbstliche Ernte, Saft der Reben und Glück bei der Jagd; er ängstigt sich gleichermassen ob der lauernden Gefahren: Hagel und Frost, drohende Feinde, Krankheit und Tod. Denn seit er all die gewaltigen Kräfte, denen er ausgesetzt ist, ins Auge gefasst hat, seit er sich ihrer bewusst geworden ist, ja, seit er seinen Geist an ihnen entwickelt und geschärft hat, betrachtet er sie ihrerseits als geistige, ja göttliche Herrscher, die er zu bitten hat, die zu loben sind, denen es zu danken gilt: «Mein König und mein Gott!» ruft der Psalmist. Erwartet er doch sein Heil durch ihn – und Abwenden des Verderbens. Was sollte er anderes tun, angesichts solcher Gewalt?

Willkürliche Geister- und Göttermacht also, wohlwollend und grausam? So scheint es. So schien es lange. Doch dagegen opponierte schliesslich ein Denker: Platon. Sein Sokrates fragt rhetorisch in der Freundesrunde: «Gott ist aber doch in Wirklichkeit gut und muss auch so dargestellt werden?»

Wie kommt das Übel in die Welt?

Nur: Wenn das Göttliche ausschliesslich gut ist, wie kommt dann das Übel in die Welt? Platons Antwort: Daran ist das Göttliche unschuldig. Man soll den Dichtern verbieten, den Göttern Übles anzudichten. Schuldig am Bösen sind die schlechten Menschen, und wenn Gott sie bestraft, dann tut er nichts Übles, sondern ist lediglich gerecht. Gott ist seither nicht mehr willkürlich, sondern nur noch gut und gerecht. Das Böse liegt allein in des Menschen Tat.

Allerdings mottete es im Bewusstsein einzelner weiter: Warum wurde dann der Mensch – von Gott! – so schlecht geschaffen? Die christliche Antwort, ganz verwandt mit Platons Überzeugung, heisst: Der Mensch wurde keineswegs schlecht geschaffen, sondern frei. Er erhielt die Freiheit, sich von Gott abzuwenden, genau wie die Engel. Und wenn er dafür bestraft wird, so ist diese Bestrafung nichts anderes als gerechtfertigt und somit gut. Und das Übel, das dem Menschen widerfährt, ist nicht wirkliches Übel, sondern lediglich Prüfung zur Läuterung und Besserung. Im Text der Kantate «Ich hab in Gottes Herz und Sinn» (BWV 92) heisst es:

«Und dir, mein Christ,

wird deine Angst und Qual, dein bitter Kreuz und Pein

um Jesu willen Heil und Zucker sein.»

Gott erschafft den Menschen, deckt ihn mit Leiden ein – lediglich zur Prüfung seiner Treue? Wirklich? Ein hinterlistiger Gott mithin, und trotzdem ein Gott der Güte? Schwer zu verstehen und noch schwerer für die Prediger, seine Sache zu vertreten.

Die beste aller Welten

Den Musiker Johann Sebastian Bach scheinen diese Bedenken wenig bekümmert zu haben, ganz im Gegensatz zu einem seiner Zeitgenossen, dem solcher Widerspruch so sehr missfiel, dass er Gott auf ganz andere Weise von der Verantwortung für das Übel zu entlasten suchte: Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz war ein universeller und scharfsinniger Denker und Mathematiker; er erfand das Rechnen mit unendlich kleinen und grossen Zahlen, konstruierte die erste Rechenmaschine und trug die prachtvollste Perücke der Welt. Kein Wunder also, stellte er sich den Schöpfergott sozusagen als Mega-Leibniz vor, ausgerüstet mit einer riesigen Rechenmaschine. Dieser erschuf die Welt wie in der Genesis beschrieben, aber auch er war gezwungen, sich an die Naturnotwendigkeit zu halten. Das heisst, jedes Handeln hat Gutes und Übles im Gefolge.

Der allgütige und alles voraussehende Gott hat also sämtliche möglichen Welten in allen Details mathematisch exakt berechnet und daraufhin aus ihnen die optimale, eben die beste, diejenige mit dem geringsten Anteil an Übel, ausgewählt. Die Schöpfung ist bei Leibniz zu einem mathematischen Optimierungsproblem geworden, und dieses hat Gott mit Bravour gelöst. Darum übertrifft der Anteil des Guten das wenige Übel, behauptet Leibniz beruhigend, «wie es ja auch unvergleichlich mehr Wohnhäuser wie Gefängnisse gibt.» Und: Das Übel ist nicht wirkliches Übel – darin folgt er Augustinus und Luther – sondern nur defektes, also mangelhaftes Gutes.

Leibniz’ Schrift, in elegantem Französisch abgefasst, brachte einen unruhigen Geist, einen Literaten und Philosophen in Rage: Voltaire, nach dem die Franzosen das Jahrhundert vor ihrer Revolution benennen. In seiner grotesken Satire «Candide» bezichtigt er Leibniz des naiven und unbedarften Optimismus’, nennt ihn Doktor Pangloss, also gelehrten Allerweltschwätzer, und führt ihn durch ein irdisches Panoptikum des Grauens: Raub und Marter, Mord und Schändung, Leiden und Sterben werden dem Pangloss drastisch vor Augen geführt. Und schliesslich fragt Voltaire provokant: «Wie! Alle Krankheiten ausstehen, allen Kummer und Verdruss erfahren, eines schmerzhaften Todes sterben und zur Erfrischung Ewigkeiten hindurch in der Hölle braten: das Alles sollte das beste Los sein, das uns beschieden werden könnte? Das ist doch wahrhaftig nicht allzu gut für uns, und inwiefern könnte es wohl gut für Gott sein?»

Seine Fragen an den gütigen Gott blieben im Raum stehen – seine Kritik an des Menschen Moral allerdings ebenso.

Ein Jahrhundert später versuchte Jeremy Bentham, dessen Mumie heute noch in London bewundert werden kann, Leibniz’ Optimismus zu retten: Ihm gilt als Richtschnur des Tuns «das grösste Glück der grössten Zahl» von Menschen. Allerdings handelt bei ihm nicht mehr Gott, sondern der Mensch – und dessen mächtigste Institution: der Staat.

Und Auguste Comte sah diese beste Welt als eine zukünftige, indem er den menschlichen Fortschritt als ein notwendiges Schreiten zum Guten bezeichnete – das heisst, das Allerbeste haben wir noch vor uns. Und zuversichtlich verkündete er eine neue Religion: ordem e progresso, Ordnung und Fortschritt, wie wir es heute noch auf der Nationalflagge Brasiliens lesen können. Entsprechend wurden seine Tempel nicht mehr Gott, sondern à l’Humanité, der Menschheit, geweiht.

Wo ist Gott?

Das 20. Jahrhundert brachte neue Ernüchterung: Kriege ungeahnten Ausmasses überzogen die Welt; ganze Staaten wurden zu Gefängnissen. Und mitten in der schlimmsten Nacht bekennt sich ein neuer Verteidiger zum guten Gott: «Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.»

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war es, der diese Worte sprach. Bereits in einem Kerker der Nazi-Gestapo inhaftiert greift er auf unseren frommen Barockdichter Paul Gerhardt zurück. In seinem Gedicht «Von guten Mächten treu und still umgeben» schreibt er zu Weihnachten:

«Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern

Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,

So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern

Aus deiner guten und geliebten Hand.»

Doch wiederum ruft einer dagegen: Elie Wiesel, rumänisch-jüdischer Abstammung, in einem anderen Lager zwischen Leben und Tod inhaftiert. Er schildert die unsägliche Ermordung zweier Erwachsener und eines Kindes auf dem Richtplatz. «‹Wo ist Gott, wo ist er?› fragte jemand hinter mir. Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: ‹Wo ist Gott?› Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: ‹Wo er ist? Dort – dort hängt er am Galgen…›»

In den allerletzten Tagen des Krieges ereilte das gleiche Geschick Bonhoeffer: Auch er beendete sein Leben nackt wie Jesus: dieser ans Kreuz geschlagen, jener am Galgen.

Was bedeutet das? Für uns? Zweifeln? Verzweifeln? An der Ohnmacht Gottes? An der Schlechtigkeit der Welt? Klage erheben? Gegen wen? Gegen Gott? Gegen die Menschen? Gegen welche Menschen? Die anderen? Die Schlechten? Sind die anderen schlechter als wir selbst? Die Ohnmacht ertragen, wie Bonhoeffer oder Voltaire oder Sokrates, aber nicht als Opfer, sondern als Rebell? Gott in der Machtlosigkeit suchen wie Jesus?

Oder tapfer und fromm das Gute beschwören nach dem Beispiel Gerhardts? Gott verinnerlichen und in der eigenen Seele suchen? Privatreligiös? Das billigt uns schliesslich der moderne Bürgerstaat grosszügig zu: Jeder darf sich sein Heil und das zugehörige Gottesbild nach Lust und Laune selbst zurechtlegen.

Das Heilige in der Begegnung

Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, sah das anders. Er heisst uns, Gott mit dem Herzen in der Beziehung zum Du, zum Mitmenschen finden und schreibt: «Die verlängerten Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen Du. (…) Ihr ewiges Du haben die Menschen mit vielen Namen angesprochen. (…) Und was wiegt alle Irr-Rede über Gottes Wesen und Werke (…) gegen die Eine Wahrheit, dass alle Menschen, die Gott angesprochen haben, ihn selbst meinten?»

Das grenzenlose Göttliche öffnet sich in der Begegnung und ist keine definierte Wahrheit. Es lässt sich nicht durch Dogmen fassen, denn Dogmen oder Glaubensprinzipen als Wahrheiten bestimmen heisst, das Göttliche zu definieren, ihm fines, Grenzen zu setzen. Grenzen und Grenzsteine, aus denen Mauern gebaut werden. Mauern zwischen Menschen und zwischen Kulturen. Aber auch: Das Heilige ist kein privates Heil. In Bubers Worten: «Vergebens sucht ihr (…) dieses Du auf ein in uns Wohnendes einzuschränken (…).»

Der Heilige und der menschliche Geist

Wer im südlichen Afrika unterwegs ist, wird oft und unvermittelt gefragt, welche Kirche er besuche. Wohlverstanden, er wird nicht nach dem Glauben gefragt. Der interessiert nicht. Und auch die Kirche an sich interessiert nicht so sehr. Deren gibt es unzählige, mitten in der Stadt und einsam in der Savanne, mit ebenso zahllosen Namen; wer will schon deren vielfältige Riten, Gesänge und Satzungen kennen. Nein, gefragt wird, ob man denn überhaupt zur Kirche gehe. Der Kirchgang ist Zeichen dafür, dass der Fremde das Heilige respektiert. Das, was über ihn, den einzelnen, hinausgeht und das seiner nur privaten Überzeugung und seinem nur privaten Nutzen entgegensteht.

Ganz dieselbe Hoffnung drücken wir – wenig mehr bewusst – in unserem appellativen Grüezi aus. Grüss Gott, sagen wir, Grüss dich Gott, oder: Gott sei mit dir, dominus tecum, und beschwören Gott – und zugleich den Fremden: Vereine dich mit mir in der Ehrfurcht vor demselben Geheiligten! Und meinen damit auch: Herrsche nicht über mich! Sondern: Lass den Heiligen, nicht den menschlichen Geist regieren!

Das Heilige? Das Heilige ist das Geistige, das deinen Geist erhellt. Und ihn auffordert, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Nicht das Göttliche ist gut oder schlecht, und auch nicht der Mensch, ja nicht einmal seine Taten sind es vorneweg, sind sie doch meistens im banalen Alltag verstrickt. Doch deren Wirkungen sind gut oder schlecht, und des Menschen Geist ist gefordert, in Kooperation und Konkurrenz – auch diese ist gemeinschaftlich, nicht vernichtend – die guten und schlechten Folgen zu bedenken, und nach dieser Vorsicht zu handeln. Daimon nannte Sokrates diesen Geist, der um Gut und Böse weiss, conscientia Hieronymus im Neuen Testament, Giwizzan, Gewissen, unser Notker, der Dicklippige.

Das zu heiligende Geistige ist nicht eine Erfindung Bubers, sondern ist immer wieder angerufen worden – ausgerechnet in dieser Kirche finden wir dieselbe Ermahnung: Blicken wir zur Decke des Chores, so sehen wir die Völker aller Erdteile versammelt – und der Prophet Jesaia lässt Gott sprechen: «Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst keiner mehr.» Der Maler hat diesen Geist als verborgenes Leuchten dargestellt. So auch bei Jesaia: «Fürwahr, du bist ein verborgener Gott (…).» Der aus der Wolke strahlende und erhellende – und uns Menschen verbindende – Geist steht allerdings nicht zu unserer beliebigen Verfügung; er ist nicht fassbar und handlich, so wie auch unser eigener Geist kein verfügbares Organ oder Instrument ist, sondern sich nur durch sein menschliches Wirken erweist.

Literatur

• Altes Testament, Psalm CVI, V. Übersetzung von Moses Mendelsohn, 1783. Zürich, Diogenes Verlag AG 1998

• Altes Testament. Der Prophet Jesaia. Die Heilige Schrift in der Übersetzung Martin Luthers mit Erläuterungen für die bibellesende Gemeinde, Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt Stuttgart 1974

• Jeremy Bentham, A Fragment on Government, in: A Comment on the Commentaries amd A Fragment on Gouvernment, hg. von J. H. Burns / H. L. A. Hart (The Collected Works of Jeremy Bentham), London 1977

• Dietrich Bonhoeffer, Nach zehn Jahren. Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, DBW, Band 8. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus 1998

• Auguste Comte, Rede über den Geist des Positivismus, 1842. Übersetzt, eingeleitet und hg. von Irving Fetscher, Hamburg, Felix Meiner Verlag 1956

• Paul Gerhardt, Dichtungen und Schriften, Obelisk, Zug 1957

• Das Gilgamesch-Epos. 4. Tafel. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Albert Schott, Stuttgart, Philipp Reclam jun. 1969

• Gottfried Wilhelm Leibniz, Versuche in der Theodicée über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1996.

• Gottfried Wilhelm Leibniz, Versuche in der Theodicée über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1996

• Aryeh Oron, Bach Cantatas Website, http://www.bach-cantatas.com/BWV92.htm, 2015

• Platon, Der Staat. Deutsch von Rudolf Rufener. München, Deutscher Taschenbuch Verlag 1991

• Voltaire, François-Marie Arouet, Dictionnaire philosophique portatif. Bien, Tout est Bien, 1764. Philosophisches Taschenwörterbuch. Alles ist gut. Übersetzung von A. Ellissen von 1844 www.zeno.org/Philosophie/M/Voltaire/Ueber+den+Satz%3A+%C2%BBAlles+ist+gut%C2%AB

• Voltaire, François-Marie Arouet, Candide oder der Optimismus, 1759. Aus dem Französischen von Ilse Lehmann, München, Deutscher Taschenbuch Verlag 2005

• Elie Wiesel, Die Nacht. Erinnerung und Zeugnis. 1958. Aus dem Französischen von Curt Meyer Clason, Freiburg im Breisgau, Herder Verlag 1996