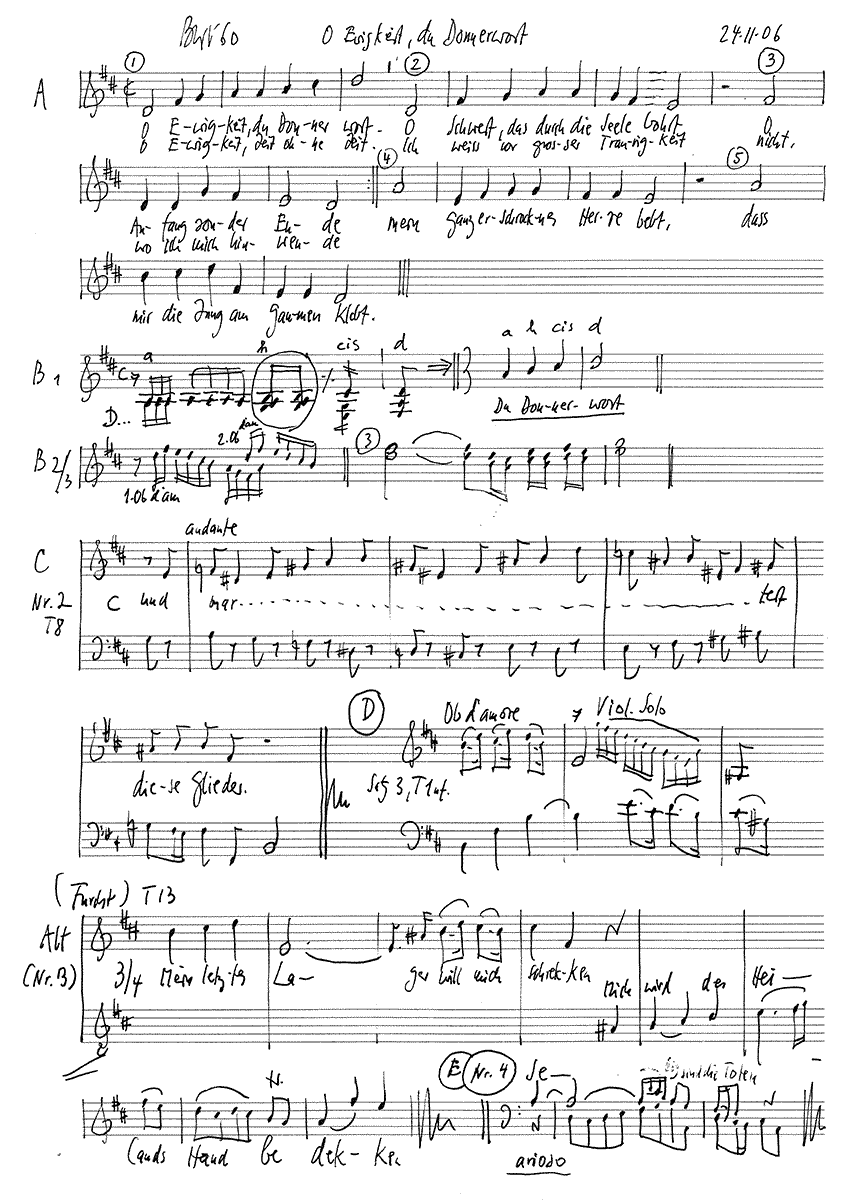

O Ewigkeit, du Donnerwort

BWV 060 // zum 24. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Oboe, Oboe d’amore I+II, Streicher und Continuo

Einer anderen Herausforderung sah sich Bach bei der Vertonung der Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» BWV 60 gegenüber. Anders als die mit dem gleichen Kirchenlied beginnende Choralkantate BWV 20 setzt unser Libretto auf die zugleich intime wie intensive Form eines Dialogs. Allerdings sind es nicht wie in den barocken Opern und Oratorien reale Personen, die hier einander gegenübertreten, sondern mit «Furcht» und «Hoffnung» konträre Seelenkräfte, die in Form eines Gewissensgespräches Grundfragen des Glaubens austragen. Es entsprach dabei der Einsicht in die zerrissene Natur des Menschen, dass das Libretto diese gegensätzlichen Regungen nicht nacheinander, sondern stets simultan miteinander verstrickt zu Wort kommen lässt. Der Komponist musste damit entgegen der barocken Vorliebe für einheitliche Affektausdeutungen musikalische Konstellationen erschaffen, die jeweils beiden Ausdruckswelten als tragfähige Grundlage dienen konnten.

Das Werk im Kirchenjahr

Perikopen zum Sonntag

Perikopen sind die biblischen Lesungen zu den Sonn- und Festtagen im Kirchenjahr, für die J. S. Bach komponierte. Weitere Infos zu Perikopen

Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst: «Kommt wieder, Menschenkinder!» Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. – Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir’s gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllet werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, dass ihr wandelt würdig dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden, und Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht; welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben.

Da er solches mit ihnen redete, siehe, da kam der Obersten einer, fiel vor ihm nieder und sprach: «Herr, meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig.» Und Jesus stand auf und folgte ihm nach und seine Jünger. Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührte seines Kleides Saum an. Denn sie sprach bei sich selbst: «Möchte ich nur sein Kleid anrühren, so würde ich gesund.» Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: «Sei getrost, meine Tochter; dein Glaube hat dir geholfen.» Und das Weib ward gesund zu derselben Stunde. Und als er in des Obersten Haus kam und sah die Pfeifer und das Getümmel des Volks, sprach er zu ihnen: «Weichet! Denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft.» Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff es bei der Hand; da stand das Mägdlein auf. Und dies Gerücht erscholl in dasselbe ganze Land.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Publikationen zum Werk im Shop

Solisten

Sopran

Miriam Feuersinger

Alt/Altus

Claude Eichenberger

Tenor

Bernhard Berchtold

Bass

Markus Volpert

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martina Jessel

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Meike Gueldenhaupt, Katharina Andres, Priska Comploi

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Peter Gross

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

24.11.2006

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Johann Rist, 1642 und

1. Mose 49, 18; Psalm 119, 166

Textdichter Nr. 2, 3

Unbekannt

Textdichter Nr. 4

Offenbarung 14, 13

Textdichter Nr. 5

Franz Joachim Burmeister, 1662

Erste Aufführung

7. November 1723, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die eröffnende Arie beginnt mit zitternden Tonwiederholungen der Streicher über einem lang ausgehaltenen Basston, womit beide Aspekte der besungenen «Ewigkeit» musikalisch repräsentiert werden. Indem Bach sowohl die unendliche Dauer als auch die Angst vor der ewigen Verdammnis Gestalt werden lässt, hat er bereits den Charakter der Furcht mehrdimensional angelegt. Handelt es sich bis zum Beginn der vierten Liedzeile um eine Choralbearbeitung, so wandelt sich das Bild mit dem Einsatz des Tenors deutlich. Die anfangs in ihrer Bedeutung noch unbestimmte Motivik der beiden Oboen d’amore wird nunmehr als klingender Partner der Hoffnung kenntlich, die in hoher Lage trotzig gegen alle Verzweiflung ansingt. Neben ihrem warmen und dunklen Klang war sicher auch der emblematische Name für die Besetzung dieser tiefen Oboeninstrumente verantwortlich. Martin Luthers Mahnung, man solle nicht um konkrete Gaben, sondern allein um Gott bitten, wird mit der unablässigen Wiederholung der Devise «Herr, ich warte auf dein Heil» eindrucksvoll umgesetzt.

Im ersten Rezitativ werden mit Todesangst und Sündenschuld die eigentlichen Ursachen der Anfechtung benannt. Dass Bach trotz der festen Zusage des Tenors um die Mühen des irdischen Lebens wusste, wird in der spiegelbildlichen musikalischen Antwort auf die chromatische «Marter»-Figur der «Furcht» deutlich: wirklich «ertragen» lässt sich die lebenslange Last hörbar nur mit äusserster Mühe.

Die nachfolgende Arie – ein kämpferisch aufgeladenes Menuett – hat Bach als doppelten Dialog konzipiert. Neben den beiden Singstimmen, die sich ihre Sinnsprüche wie in einem heftig ausgefochtenen Duell schroff um die Ohren schlagen, sind auch Oboe d’amore und Solovioline als Gegensatzpaar angelegt. Dass sowohl die punktierten Gesten der Oboe als auch die rasanten Skalen der Geige in ihrer Bewegung umkehrbar sind, trägt zum Eindruck einer alles erfassenden Verunsicherung bei. Wenn dann vom «greulichen» Anblick des «offnen Grabes» die Rede ist, so mag dies heutigen Ohren despektierlich erscheinen. Für Zeitgenossen des Barock gehörte der Umgang mit Tod und Sterben hingegen zum Alltag hinzu – verlor doch auch ein Bach frühzeitig beide Eltern, seine erste Frau und zahlreiche seiner Kinder an ein unabänderliches Schicksal, mit dem es sich zu arrangieren galt. Wird dieses Grab dann als erlösendes «Friedenshaus» bezeichnet, so handelt es sich weder um falschen Trost noch um ein blosses Wortspiel, sondern um eine Zuversicht aus Einsicht in das Unvermeidliche.

Dennoch entschliesst sich die Furcht im Rezitativ Nr. 4 zu einer finalen Attacke, mit der sie die Hoffnung «fast ganz zu Boden reisst». Diese findet ihre Zuflucht in einem arios vorgetragenen Bibelwort, das wie ein tiefes Glaubensgeheimnis in dreimaligem Anheben erst nach und nach enthüllt wird. Dass die Zusage, «im Herren selig zu sterben» auch «von nun an», also für die jetzt Lebenden gilt, gibt den Ausschlag – die vom Alt verkörperte «Furcht» kann nun erstmals in der gesamten Kantate das letzte Wort behalten, weil sie in der «Hoffnung» auf die künftige Freude der Auferstehung geläutert ist. Der Dialog hat sich innermusikalisch erfüllt.

Der abschliessende Choral «Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist» nach der Melodie des Mühlhäuser Organisten Johann Rudolf Ahle gehört nicht zu Unrecht zu Bachs berühmtesten Sätzen. Nicht nur der ungewöhnliche Beginn mit drei aufsteigenden Ganztönen, auch die exquisite Harmonisierung sowie die veränderte Wiederholung des ersten Textstollens haben noch Alban Berg so fasziniert, dass er den Choral in seinem Violinkonzert von 1935 ausgiebig verarbeitete. «Dem Andenken eines Engels» gewidmet, erwies es sich ganz im Sinne der Bachschen Trostmusik als Schwanengesang nicht nur für die Widmungsträgerin Manon Gropius, sondern auch für Berg selbst, der kurz nach der Vollendung verstarb.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Alt, Tenor)

Furcht:

O Ewigkeit, du Donnerwort,

o Schwert, das durch die Seele bohrt,

o Anfang sonder Ende!

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

ich weiss vor grosser Traurigkeit

nicht, wo ich mich hinwende;

mein ganz erschrocknes Herze bebt,

dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Hoffnung:

Herr ich warte auf dein Heil.

2. Rezitativ (Alt, Tenor)

Furcht:

O schwerer Gang zum letzten Kampf und Streite!

Hoffnung:

Mein Bestand ist schon da,

mein Heiland steht mir ja

mit Trost zur Seite.

Furcht:

Die Todesangst, der letzte Schmerz

ereilt und überfällt mein Herz

und martert diese Glieder.

Hoffnung:

Ich lege diesen Leib vor Gott zum Opfer nieder.

Ist gleich der Trübsal Feuer heiss,

genung, es reinigt mich zu Gottes Preis.

Furcht:

Doch nun wird sich der Sünden grosse Schuld

vor mein Gesichte stellen.

Hoffnung:

Gott wird deswegen doch

kein Todesurteil fällen.

Er gibt ein Ende den Versuchungsplagen,

dass man sie kann ertragen.

3. Arie (Alt, Tenor)

Furcht:

Mein letztes Lager will mich schrecken,

Hoffnung:

mich wird des heilands Hand bedecken,

Furcht:

des Glaubens Schwachheit sinket fast.

Hoffnung:

Mein Jesus trägt mit mir die Last.

Furcht:

Das offne Grab sieht greulich aus.

Hoffnung:

Es wird mir doch ein Friedenshaus.

4. Rezitativ und Arioso (Alt, Bass)

Furcht:

Der Tod bleibt doch der menschlichen Natur verhasst

und reisset fast

die Hoffnung ganz zu Boden!

Bass:

Selig sind die Toten;

Furcht:

Ach, aber ach, wieviel Gefahr

stellt sich der Seele dar,

den Sterbeweg zu gehen.

Vielleicht wird ihr der Höllenrachen

den Tod erschrecklich machen,

wenn er sie zu verschlingen sucht,

vielleicht ist sie bereits verflucht

zum ewigen Verderben.

Bass:

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben.

Furcht:

Wenn ich im Herren sterbe,

ist denn die Seligkeit mein Teil und Erbe?

Der Leib wird ja der Würmer Speise!

Ja, werden meine Glieder

zu Staub und Erde wieder,

da ich ein Kind des Todes heisse,

so schein ich ja im Grabe zu verderben.

Bass:

Selig sind die Toten, die in dem Herren

sterben, von nun an.

Furcht:

Wohlan!

Soll ich von nun an selig sein:

So stelle dich, o Hoffnung, wieder ein!

Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruhn,

der Geist kann einen Blick in jene Freude tun.

5. Choral

Es ist genung,

Herr, wenn es dir gefällt,

so spanne mich doch aus!

Mein Jesus kömmt;

nun, gute Nacht, o Welt!

Ich fahr ins Himmelshaus,

ich fahre sicher hin mit Frieden,

mein grosser Jammer bleibt danieden.

Es ist genung.

Peter Gross

«Unruhig ist das Herz»

Erlösung durch Fortschritt?

Fast drei Jahrhunderte sind vergangen, seit Johann Sebastian Bach die Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» in seinem ersten Leipziger Jahr als Thomaskantor komponiert hat. Bach stützte sich dabei auf das 1642 von Johann Rist gedichtete Lied gleichen Titels und einen von unbekannter Hand geschriebenen Text. Noch beglückt vom Schlusschoral der Kantate erweckt der Kantatentext, wenn man ihn herauslöst aus seinem musikalischen Behälter, ein eigentümliches Gefühl der Befremdung, ja Beunruhigung. Mag auch die Musik dazu gar keinen Anlass geben und muss der Schlusschoral mit seinem «Tritonus», dem «diabolus in musica», wie die drei Ganzton folgen genannt wurden, von mit zeitgenössischer Musik geprüften Hörern überhaupt nicht als ‹unerhört› empfunden werden, so versetzt der Text doch in eine versunkene, fremde Welt, die, wenn man sie zu erinnern versucht, wie ein Traum weggleitet.

Die Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» erinnert an eine Welt, die wohl die Kindheit vieler geprägt und begleitet hat, vom Tischgebet bis zu der im Advent täglich besuchten «Rorate-Messe», in die wir schon als Kindergärtler frühmorgendlich in klirrender Kälte, von der Mutter auf dem Schlitten gezogen, gebracht wurden. Erinnert werden auch Kirchenlieder, deren unvermitteltes Erklingen im Rundfunk immer noch die Schwere und Süsse kindlicher Erlebnisse aufsteigen lassen: «O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz bedeckt mit Hohn (…).» Auch wenn die Erinnerung getrübt ist durch die Erfahrungen von Schuld und Scham und durch die Exerzitien der Beichte und der Busse, haften geblieben sind dennoch Bilder einer eigentümlichen Schwerelosigkeit, Erlöstheit und des Glücks. Noch die auf den Altarflügeln postierten Märtyrer, sei es nun der mal- trätierte Sebastian oder sei es der enthäutete Laurentius, ganz zu schweigen vom gekreuzigten Heiland, verströmten diese eigentümliche Aura der Heiterkeit, eine Leidensmetaphysik, deren substanzielle Bedeutung für die christliche Botschaft schon damals dem Kinderkopf eigentümlich fremd geblieben ist.

Bilder des Todes und der Auferstehung

Bilder von Erlösung und Tod, von Gram und Glück nimmt der Text der Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» auf. Er fügt der christlichen Weltanschauung die christliche Todesanschauung hinzu und wirft die schwerwiegendsten Fragen auf, denen sich der Mensch zu stellen hat, die Fragen nämlich, ob mit dem Tod alles sein Ende findet, ob der Tod zu rechtfertigen oder ein Skandal ist, ob er unser Leben erst ermöglicht oder es so beeinträchtigt, dass der Mensch ohne den Gedanken einer Erlösung vom Tod sein Leben nicht aus hält. Der Kantatentext knüpft an das Evangelium (Matthäus 9, 18, Markus 5, 35–53 und Lukas 8, 49–56), die Geschichte von der Auferweckung des Töchterleins des Jaïrus, an und führt dem Menschen den Tod in einer Weise vor Augen, dass er an seinen eigenen denken muss. Furcht (Alt-Stimme) und Hoffnung (Tenor) wechseln – ein Dialog, der sich in die Instrumentierung der Kantate hinein fort setzt. Im vierten Satz, dem Rezitativ und Arioso, erklingt dann mit dem Bass die Vox Christi, die Stimme des Erlösers, die in drei Versen sich wiederholend und gleichzeitig variierend und steigernd ruft: «Selig sind die Toten. / (…) Selig sind die Toten, die im Herrn sterben. / (…) Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an.»

Musikalisch wiederholt der zweite Vers «Selig sind die Toten, die im Herrn sterben.» im klanglichen Gestus des Dramatisierens und Vertiefens (und deshalb um einen Ton hinauf transponiert) den ersten («Selig sind die Toten»), während der dritte («Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an.») die wesentlich erweiterte Variation des vorangehenden darstellt. Der Schluss des Rezitativs lässt eine hoffnungsfrohe, wohlgemute Furcht erklingen, die ihre Überzeugtheit, ja ihre Bekehrtheit durch die Vox Christi so beschreibt: «Wohlan! / Soll ich von nun an selig sein: So stelle dich, o Hoffnung, wieder ein! / Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruhn, / der Geist kann einen Blick in jene Freude tun.» Aber: Teilen wir diese Hoffnung? Können wir jetzt und heute beruhigt und frohgemut das «Wohlan!» und «Es ist genung» anstimmen? Lebt die Kantate von diesem Motiv? Wie würden wir die Kantate hören, wenn sie die christliche Heilsbotschaft nicht besässe? Verlöre sie dann ihre Tiefe? Würde sie uns weniger rühren? Lässt der Text überhaupt andere als christliche Lesarten zu? Meine Hypothese lautet: Der Text als solcher nicht. Aber die Musik vermag durchaus eine neue, nicht mehr nur christliche Lesart zu evozieren.

Gott als Richter und Schnitter

Zunächst: In dem Masse, wie die bereits erwähnte christliche Welt- und Todesanschauung diesen Text perspektivisch strukturiert, bietet er auch das entsprechende Vokabular auf: Herz, Schmerz, Leib, Seele, Ewigkeit, Zeitlichkeit, Hölle und Himmel. Sünde und Hoffnung. Und schliesslich Tod, Endlichkeit und Ewigkeit. Die in diesem Vokabular implizierte Substanz christlicher Botschaften, die sich verdichtet im Vaterunser und im Credo darstellen, und die im Gottesdienst, in Liturgie und Eucharistie prozediert werden, lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: Erstens, die Welt «ist» zwei Welten. Oder: The world is not enough. Eine diesseitige Welt wird umfasst, unterfangen von einer jenseitigen Welt. Zweitens ist die diesseitige Welt eine gefallene Welt. Der Mensch hat vor urvordenklicher Zeit gesündigt, und diese Sünde pflanzt sich seither mit der Zeugung von Generation zu Generation fort. Die Strafe für die Sündhaftigkeit ist die Vertreibung aus der seligen Ewigkeit des Paradieses und die Endlichkeit. Der Tod ist letztlich «der Sünde Sold» (Römer 6, 23). Und drittens: Wir werden erlöst in eine jenseitige, andere, transzendente, eine ewig währende Welt. Und zwar durch einen Erlöser, der gekommen ist, weil der Mensch sich nicht selber erlösen kann und noch einmal kommt, um uns zu richten am jüngsten Tag. Und der den einen alle Tränen abwischt und die anderen ins ewige Unheil verstösst.

Der Glaube an Versündigung und Erlösung, an Wiedergeburt und ewiges seliges Leben ist, wie auch in den anderen Erlösungsreligionen, insbesondere im Judentum, streng durchdrungen von der Anschauung, dass die Geschichte einen Anfang und ein Ende hat und dass dem definitiven Ende der Geschichte die apokalyptische Zeit messianischer Wehen vorausgeht. Diese Welt- und Todesanschauung und insbesondere die Vorstellung des Weltunterganges, eines Finales, eines endgültigen Endes, an dem Gott als Schnitter und Richter zu uns kommt und die Guten von den Schlechten trennt und die einen mitnimmt ins Himmelreich und die anderen verdammt zur Hölle und zu ewigem Leiden – dieses Ende ist beileibe keine tröstliche Botschaft, sondern weckt jene tiefe Beunruhigung, von der anfangs die Rede war. Warum ist das so?

Zunächst trägt dieser, unser lieber Gott auch die grausamen Züge eines Gottes, der nicht vergisst und den Menschen für etwas straft, das von diesem selber nicht verantwortet werden kann. Gottes Zivilisierung ist zwar im Gange (ein blasphemischer Gedanke, wenn man an seine Vollkommenheit denkt), einerseits durch Verschweigen seiner barbarischen Züge und der entsetzlichen Hölle im Jenseits und andererseits dadurch, dass nur mehr vom Heil und nicht mehr vom Unheil, nur mehr vom Himmel und nicht mehr von der Hölle die Rede ist. In der Tat herrscht ja in der christlichen Kirche eine Art Schweigevereinbarung über die letzten Dinge. Das entspricht dem Wesen unserer durch und durch säkularisierten Gesellschaft.

Aber ist hier nicht die christliche Endzeitvorstellung auf die Erde, in unsere alltägliche Lebenspraxis heruntergezwungen und die Berufung von Gott zum Jedermannsberuf verweltlicht worden? Ist unser moderner Fortschrittsglaube nicht ein Sklave der christlichen Heilsgeschichte? Sind wir nicht letztlich getrieben von der Vorstellung, lebendigen Leibes in den Himmel zu wollen? Die Beunruhigung verstärkt sich, wenn wir weitere weltliche Sphären einbeziehen. Wenn nämlich die Welt- und Todesanschauungen der Erlösungsreligionen samt ihren zeitlichen Beziehungsgefügen der Erde zu- gehörig gedacht werden, nehmen weltliche Erlöser den Platz der göttlichen ein. Diese erheben dann ihre Stimme und setzen Ziele, Wege und Lösungen, die häufig genug den Charakter von Endlösungen aufweisen. Es ist ja keineswegs so, dass nur die national sozialistischen, faschistischen und kommunistischen Verheissungen von Endgültigkeit mit dem Arsenal des christlichen Messianismus arbeiteten: mit Finale, messianischen Wehen, apokalyptischen Reitern und dem Ende der Zeit mithin. Die Erlösungssemantik war und ist ein durchgängiger Zug jeglicher Fortschrittsvorstellung, die eine Gesellschaft ergreift, früher wie heute.

Es fallen zudem offenkundige Ermüdungserscheinungen auf, die ihren Ursprung nicht etwa in den sich verschlechternden Daten zum Weltzustand, sondern im Scheitern individueller Selbsterlösungsprojekte haben, seien diese nun mystischer, toxischer, sexueller Natur oder in Dezibel messbar. Paradiese, wie sie noch in den Utopien und futuristischen Szenarien des 18. und 19. Jahrhunderts ausgemalt wurden, nehmen an Leuchtkraft ab. Kein Licht am Ende des Tunnels. Die schicksalhaften Missionen mit ihren Heilslehren und Marschbefehlen haben historische und menschliche Katastrophen sondergleichen ausgelöst. Aber auch die innerweltlichen und gnostischen Selbsterlösungsvorstellungen haben einer Ermattung Platz gemacht. Ganz zu schweigen von der Abwanderung der Heilsvorstellungen in zwischenmenschliche Konstellationen.

Renaissance der Religion – welcher Religion?

In diesem Sinne ist heute, zumindest in der Diskussion über Sinn und Ziel der Geschichte, ein Ablassen von der Vorstellung endgültiger Lösungen und eines damit verbundenen Endes der Geschichte zu spüren. Die teleologische, aus der christlichen Zeitrechnung abgeleitete Vorstellung, nach der die Weltgeschichte auf ein Finale zusteuert und eine Art innerweltliche Ekklesia, eine Weltgemeinschaft gebiert, ist aufgrund der sich immer mehr bemerkbar machenden Marginalisierung des westlichen Kulturkreises und der Unabsehbarkeit künftiger Entwicklungen ebenso in Frage gestellt. Die leuchtende Zukunft, die bislang ihren Schatten auf die Gegen wart warf, ist selber verblasst: «keine verrückte, herrliche Gläubigkeit mehr, keine offenen Horizonte, keine Fata Morgana, keine Atem einschnürenden Utopien, sondern die Abwicklung, das Pensum», wie Arnold Gehlen formulierte.

Wenn jedoch die Verbesserung des Aufenthaltes in dieser Welt keine spürbaren Fortschritte macht, wenn Ernährung, Gesundheit, Wohnen und langes Leben wachsender Menschenmassen zum Generalthema avanciert und die innerweltliche, die sinnhafte Erlösung nicht vom Fleck zu kommen scheint, wird, so die verbreitete Meinung, das Bedürfnis nach ausserweltlicher Erlösung wieder wach. Die stillgestellte, kristallisierte Gesellschaft weckt dann den Wunsch nach Spielplätzen der höheren Art. Die weithin geteilte Meinung aber, die Moderne stehe vor einer Wiederkunft der Religion und diese ziehe mit Wucht in das Vakuum ein, das die Erkaltung des Fortschrittsglaubens hervorgerufen hat, ist freilich daraufhin zu befragen, was denn da unter dem geheimnisvollen Wort «Religion» wiederkehrt!

Da die Annahme gelten darf, dass der Mensch – weil ein sich selber transzendierendes Wesen – immer religiös sei, ist die unspezifische Frage nach einer Wiederkunft der Religion indessen ebenso wenig sinnvoll wie diejenige nach einer Wiederkunft der Kultur. Denn so wie eine Gesellschaft ohne Kultur undenkbar ist, glaubt auch an etwas, wer vorgibt, an nichts zu glauben. Es fragt sich des halb nicht, ob Religion wiederkehrt, sondern welche Religion. Und die Frage ist nicht, ob es einen Gott gibt, sondern ob der Christengott und sein messianischer Sohn noch in den Herzen der Menschen präsent sind. Wenn schon die Frage nach der Wiederkehr gestellt wird, dann muss man als Christ doch fragen, ob es das Christentum ist, das wiederkehrt. Fassen dann die christliche Heilsbotschaft und die mit ihr verbundenen Anschauungen vom Leben und vom Tod wie der Fuss in den Herzen der Menschen? Wird die Endzeit- und End gültigkeitssemantik wieder lebensbestimmend und damit die Vorstellung, dass der Tod im Tod getötet und überwunden wird – mors mortis – wieder selbstverständlich geglaubt? Wird der Text der Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» nicht nur «verstanden», sondern rührt er die Herzen der Menschen, bewegt er sie und dringt er in sie ein? Oder erwiese sich die inhaltliche Botschaft der Kantate nicht als nebensächlich, ja gar als störend, würde man sie «verstehen»?

Ob schweren oder leichten Herzens, man muss wohl zugeben, dass die Kantate so wenig leidet, wenn man das Lied nicht «versteht», wie Verdi- oder Wagner-Opern ohne das Verständnis ihres häufig doch unzeitgemässen und kuriosen Textes. Die superbe Vertonung des Stoffes lässt sich geniessen, ohne dass sich der Text dem Hörenden inhaltlich erschliesst. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass Luthers Theologie die Überzeugung innewohnt, dass das in der Bibel niedergelegte Gotteswort tot und wirkungslos sei, sofern es nicht verkündet werde, der Text also in der Kantate von essentieller Bedeutung ist. Entsprechend wurde die Kirchenmusik mit Text geradezu aufgeladen, nicht umgekehrt, und zudem häufig in deutscher statt lateinischer Sprache gesungen. Die Kantate war zu Bachs Zeiten eine Deklamation des gesungenen Wortes, gesangliche Predigt und nicht einfach Gesang. Heute scheint es um gekehrt zu sein: Der Text gerät zu bedeutungslosem Material, während die Musik jubiliert.

Einswerden mit der Unvollkommenheit

Man geht deshalb wohl kaum fehl in der Annahme, dass für das heutige Publikum Text und Wort in keiner Weise mehr Vorrang vor der Melodie haben. Text und Wort scheinen in der Melodie aufzugehen, ja in ihr zu verschwinden, und die Deklamation des Textes weckt höchstens Gedanken an etwas unwiederbringlich Verlorenes. Eine Kantate kann heute mit einem ganz unverständlichen Text ebenso problemlos zur Aufführung gebracht werden wie die liturgischen Gesänge jüdischer Kantoren, die Litaneien griechischer Mönche oder die orthodoxen Gesänge bulgarischer Zauberstimmen. Man mag daraus schliessen, dass die christliche Heilsbotschaft an Kraft verloren, ihre Lebensgrundlage in den Herzen der Menschen eingebüsst hat und dass die Wiederkunft Christi nicht einmal mehr erinnert wird, wenn wir sie im Weihnachtslied «Vom Himmel hoch, da komm ich her» besingen.

Angesichts der unentwegten, aber erfolglosen Bemühungen die Welt voranzubringen und Unheil zu verhüten, angesichts einer offen- sichtlichen Erlösungs- und Reformmüdigkeit ist es vielleicht an der Zeit, sich mit dem Unvollendeten, dem Provisorischen, dem Unvollkommenen zu verbünden. Nicht nur zu verbünden, sondern aus der Unvollkommenheit Kraft zu schöpfen, sie nicht als Strafe Gottes zu betrachten, sondern als ein Geschenk, das es zu hüten und nicht zu verneinen gilt oder das man gar loswerden sollte. Es mag paradox klingen: In einer erlösten Welt gäbe es keine Kantate und auch keine Reflexion über sie. Kantaten wie Musik, Kunst und Literatur sind die friedlichen Zeugen einer unvollendeten Welt, die es in einer vollendeten nicht gäbe. Es würde etwas fehlen, könnte man keine Musik hören. Und erst recht fehlt, wie es Robert Walser einmal aus gedrückt hat, etwas, wenn man Musik hört. Denn Musik macht empfänglich für den Mangel, in dem und aus dem der Mensch prinzipiell lebt. Alle wahre Musik entspringe dem Weinen, so Emile Cioran. «O Ewigkeit, du Donnerwort» – dieser eigentümlich fremd gewordene Text ist Zeuge einer Zeit, in der diese Kantate eine Rast auf dem Weg zu Gott bedeutete, ein Zeugnis mithin, das sich mit dem Erreichen des Heilsziels durch die Pilger und mit ihrer Erlösung selber erübrigte. Wäre eingetroffen, was der christlichen Heilsbotschaft zufolge hätte eintreffen müssen, wären wir um das Erlebnis eines Konzertabends ärmer. Nicht nur die Klagen dieser Kantate entspringen der menschlichen Unvollkommenheit und Schwäche. Unruhig ist das Herz, hat Augustinus geklagt, und so soll es auch bleiben.

Literatur

• Emile Michel Cioran, Von Tränen und von Heiligen, Frankfurt a. M. 1988.

• Alfred Dürr, Johann Sebastian Bach. Die Kantaten, Kassel, Basel, London, New York, Prag 1999 (8. Aufl.).

• Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung der Menschen, Reinbek 1961.

• Peter Gross, Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt a. M. 1994.

• Peter Gross, Ich-Jagd. Im Unabhängigkeitsjahrhundert, Frankfurt a. M. 1999.

• Peter Gross, Jenseits der Erlösung. Die Wiederkehr der Religion und die Zukunft des Christentums, Bielefeld 2007.

• Karl Löwith, Weltgeschichte und Heils- geschehen, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1953.

• Johanna Prader, Der Gnostische Wahn, Wien 2006.

• Jacob Taubes, Abendländische Eschatologie, München 1991.

• Eric Voegelin, Die politischen Religionen, München 1993.

• Robert Walser, Fritz Kochers Aufsätze, Frankfurt a. M. 1998.

• Max Weber, Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung. In: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen 1920, S. 536 – 573.