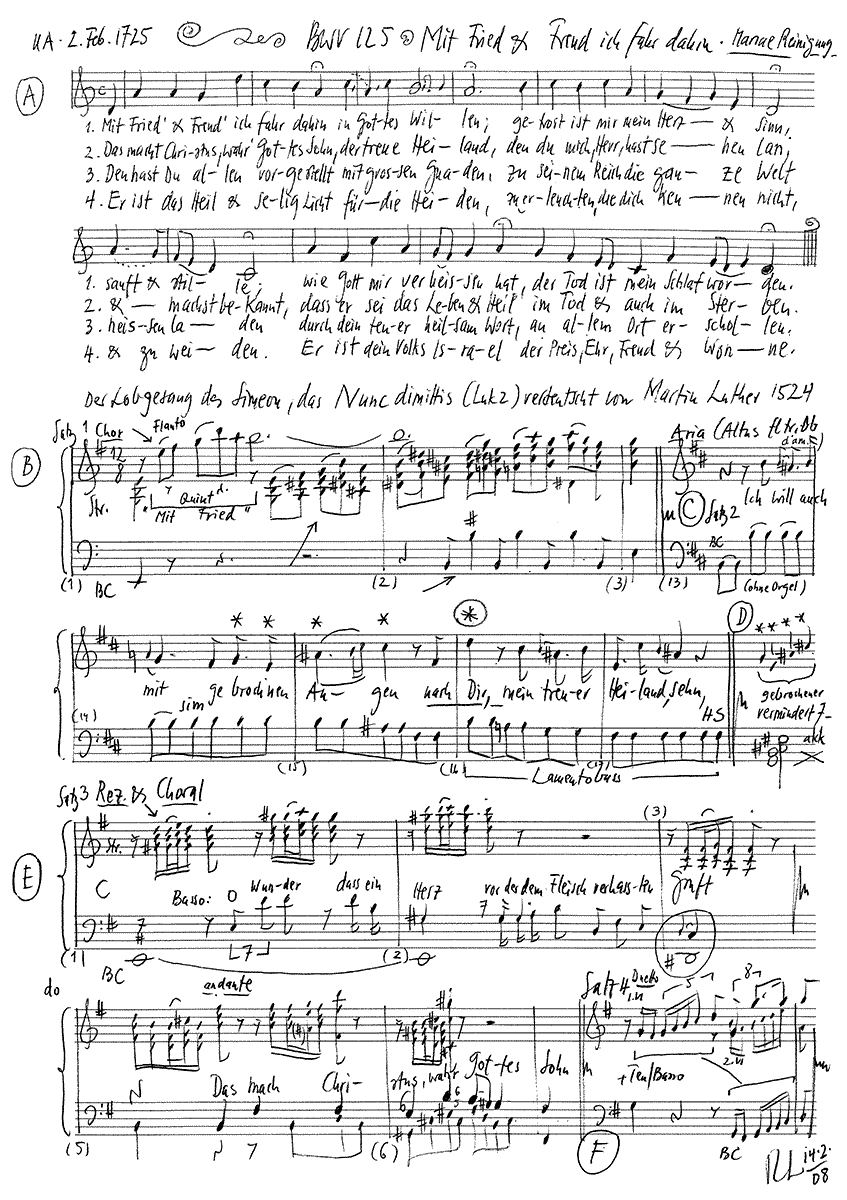

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

BWV 125 // zu Mariae Reinigung

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Flauto traverso, Oboe d’amore, Streicher und Continuo

Im Rahmen seines Choralprojektes hatte Bach 1724/25 neben den gewöhnlichen Sonntagen auch die Marien- und Sonderfeste mit einer liedbezogenen Kantate auszustatten. Dazu gehörte der die Epiphaniaszeit beschliessende Tag Mariae Reinigung (2. Februar), dessen Festcharakter eng mit dem Evangelium vom greisen Simeon verbunden ist, dem verheissen war, dass er erst selig sterben könne, wenn er den neugeborenen Heiland in seine Arme geschlossen hätte. Das dazugehörige Canticum Simeonis («Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren») gehörte zu den in Begräbniskontexten meistvertonten Texten, da es in besonderer Weise Sterbebereitung und Erlösungsgewissheit verknüpft. Es liegt über Luthers Liedparaphrase «Mit Fried und Freud ich fahr dahin» hinaus auch den frei gedichteten Sätzen unserer Kantate zugrunde, womit das Libretto einer Neuaneignung zweier klassischer Luthertexte entspricht.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Jennifer Rudin

Alt/Altus

Antonia Frey, Olivia Heiniger, Jan Börner

Tenor

Walter Siegel, Marcel Fässler, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Kerstin Kramp

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein

Corno

Olivier Picon

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Martin Meyer

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

15.02.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 3, 6

Martin Luther, 1524

Textdichter Nr. 2, 4, 5

Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters

Erste Aufführung

Mariae Reinigung,

2. Februar 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Für den Eingangschor entwarf Bach eine elegische und «stille» Musik, die neben dem erleichterten Loslassen auch der Trauer der Zurückbleibenden Ausdruck verleiht. Der vom fahlen Passionsklang der Traversflöte und Oboe überwölbte Streichersatz umhüllt mit einem sanft schwingenden 12/8-Gestus den verhaltenen Vortrag der Singstimmen. Das durchsichtige und fragile Klanggebäude findet seinen deutenden Höhepunkt in der sensiblen Nachzeichnung der Worte «sanft und stille» sowie dem sinnfälligen «Todesschlaf» der letzten Liedzeile.

Die Altarie nimmt diesen Tonfall auf, transportiert die Aussage jedoch in den subjektiven Bereich, wobei es zu einer Umdeutung des biblischen Vorbildverses «Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen» auf die bereits «gebrochenen Augen» künftiger Sterbender kommt. Diesem zugleich ekstatischen wie resignativen Moment hat Bach einen gehauchten Zwiegesang der Holzbläser zugeordnet, den eine getupfte Bassstimme, der Bach mit der Zuschrift «Ligato per tutto e senza accompagnato» jede Akkordausfüllung verbot, nur noch rudimentär stützt – das Leben hängt bereits hörbar am seidenen Faden. Mit dieser andächtigen Miniatur hat Bach eine veritable Ars moriendi vorgelegt, die passenderweise im h-Moll der «Erbarme dich!»-Arie aus der Matthäuspassion steht.

Das folgende Bassrezitativ ist demgegenüber als Dialog zweier Textebenen angelegt, wobei der zwischen die betrachtenden Passagen eingeschobene Choral zu kraftvoller Verkündigung findet. Hier wird in Tönen greifbar, welche Macht Bach dem Choral auch in seiner von Leitbildern höfischer Eleganz bestimmten Epoche zuerkannte: Offenbar waren seine in den «Entwurff einer wohlbestallten Kirchenmusik» von 1730 eingegangenen Bemerkungen über die «ehemalige Art von Musik … die unseren Ohren nicht mehr klingen will», nicht auf den Choral als solchen, sondern nur auf veraltete Formideale und Aufführungspraktiken gemünzt.

Mit dem in einen kantigen Triosatz eingebetteten Tenor-Bass-Duett Nummer 4 folgt ein für Bach typischer Umschlag: Das vom Simeonslied evozierte «Licht», das «alle Völker erleuchten soll», wird im hymnischen Konzertieren von der blossen Metapher zur elementaren Gewalt, die die Herzen ergreift. Mit seiner unnachahmlich leibhaften Theologie vermag es Bach, diesen klingenden Vorgeschmack des Himmels in eine den ganzen Menschen in Bewegung setzende Hoffnung zu verwandeln. In diesem Sinne weist die «schallende» Botschaft des Mittelteils vom Sterben zurück ins Leben, dem sie die die Sänger und Instrumentalisten förmlich elektrisierende Zusage macht: «Wer glaubt, soll selig werden.»

Das kurze, aber gewichtige Altrezitativ präzisiert diese Verheissung im Sinne der wirksamen Sündenvergebung. «Gnadenstuhl» und «Gnade» werden dabei als Schlüsselworte der lutherischen Rechtfertigungslehre eingeführt.

Mit der Choralstrophe «Er ist das Heil und selig Licht» kommt nochmals das ehrwürdige Lutherlied zu seinem Recht. Die durch jahrhundertelange Pflege verbindliche und im gemeinsamen Gesang verbindende Kraft des Chorals fügt der Kantate ein überzeitliches Siegel an. Die den Sopran stützende Hornstimme verleiht dem Gesang dabei jene kernige Wucht, die der lebenslang mit Teufel, Papst und manchen Versuchungen ringende Luther sich davon zweifellos erhoffte.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

in Gottes Willen;

getrost ist mir mein Herz und Sinn,

sanft und stille;

wie Gott mir verheißen hat,

der Tod ist mein Schlaf worden.

2. Arie (Alt)

Ich will auch mit gebrochnen Augen

nach dir, mein treuer Heiland, sehn.

Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,

doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.

Mein Jesus sieht auf mich im Sterben

und lässet mir kein Leid geschehn.

3. Rezitativ und Choral (Bass)

O Wunder, daß ein Herz

vor der dem Fleisch verhaßten Gruft

und gar des Todes Schmerz

sich nicht entsetzet!

Das macht Christus, wahr’ Gottes Sohn,

der treue Heiland,

der auf dem Sterbebette schon

mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,

den du mich, Herr, hast sehen lan,

da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm

das Heil des Herrn umfinge;

und machst bekannt

von dem erhabnen Gott,

dem Schöpfer aller Dinge,

daß er sei das Leben und Heil,

der Menschen Trost und Teil,

ihr Retter vom Verderben

im Tod und auch im Sterben.

4. Arie (Duett Tenor, Bass)

Ein unbegreiflich Licht erfüllt

den ganzen Kreis der Erden.

Es schallet kräftig fort und fort

ein höchst erwünscht Verheißungswort:

wer glaubt, soll selig werden.

5. Rezitativ (Alt)

O unerschöpfter Schatz der Güte,

so sich uns Menschen aufgetan:

Es wird der Welt,

so Zorn und Fluch auf sich geladen,

ein Stuhl der Gnaden

und Siegeszeichen aufgestellt,

und jedes gläubige Gemüte

wird in sein Gnadenreich geladen.

6. Choral

Er ist das Heil und selge Licht

für die Heiden,

zu erleuchten, die dich kennen nicht,

und zu weiden.

Er ist deins Volks Israel

der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Martin Meyer

«Der Tod als Konfliktstoff»

Die Kantate «Mit Fried und Freud fahr ich dahin» thematisiert die Endlichkeit des Daseins als zivilisatorischen Sprengkitt – auch und vor allem in unserer Zeit.

Alles menschliche Leben ist sich seines Endes gewiss. Was wir – in der doppelten Bedeutung des Wortes – Selbstbewusstsein nennen, setzt uns ins Verhältnis auch zu unserer Sterblichkeit. Das Selbst, das sich als Person nicht ohne Stolz als von anderem und andern unterschieden weiss, erfährt zugleich die Kränkung, dass es vergehen wird. In die Welt zu kommen, letztlich ohne eigenes Zutun, ist das eine. Aus der Welt zu gehen, zumeist unter Schmerzen und Angst, ist das Zweite. So kann man – wie dies Heidegger getan hat – die menschliche Existenz als ein Sein zum Tode definieren. Mehr noch: Vom Nichts her gesehen, das dereinst wieder herrschen wird, gewinnt das Leben seine härteste Dramatik. Fragen nach dem Sinn und Mutmassungen über unser Tun und Streben drängen sich auf. hatte sich die Reise gelohnt? Waren wir klug und achtsam mit Begabung und Chance? Nutzten wir Gunst wie auch Missgunst der Stunde im richtigen Mass?

Selbstbewusstsein weckt freilich noch andere Energien. Wir wissen nicht, wann unsere Urahnen erstmals gleichsam schöpferisch über das Ende nachzudenken begannen. Der Weise nämlich, dass dieser Abgang von der Bühne des Daseins vielleicht doch nicht das letzte Wort gewesen sein müsste. Aber was wir gemeinhin Religion heissen, hätte mit einer Rückbindung der besonderen Art zu tun: sich denn aufgehoben zu sehen in einem höheren Sein. Jedenfalls gehört die Entdeckung des Himmels – und seiner Prämien – zu den fundamentalen Errungenschaften eines Wesens, das sich plötzlich nicht mehr gefallen lassen will, ein blosser Zwischenfall zwischen Nichts und Nichts gewesen zu sein. Von der Magie bis zu Mythos und Mystik dreht sich nun alles um die Verweigerung des Todes als der ultima ratio in der Zeit. Fortan gibt es zwei Welten – jene hienieden und jene dort oben –, und was in der einen allzu häufig nur erlitten ward, kompensiert die andere in vielerlei Farben und Formen.

So etwa könnte eine radikal anthropologische Lesart beschreiben, wie die Geschichte der Menschheit vorangeschritten ist – als der erstaunliche Versuch von Ideen zur Rückversicherung des puren Lebens im Dienste seiner möglichen Verewigungen. Ich muss dieses Modell – übrigens ohne jeden häretischen Eifer – auch deshalb kurz erwähnt haben, weil es im Folgenden um eine Kantate von Bach zu gehen hat, die ausdrücklich und sogar aufdringlich auch von Sterben und Tod erzählt. Dies zwar mit bezwingender musikalischer Schönheit, doch gleichzeitig im biblisch-christlichen Verstand des Dramas vom Ende – und allerdings auch der Versöhntheit damit. Ich versuche zunächst eine Deutung des Texts. Füge anschliessend – wie es hier gewünscht wird – ein paar eigene Gedanken an. und runde dann ab mit wenigen hinweisen ästhetischer Provenienz. Bei all dem sollen Sie sich vollkommen frei fühlen, mir wenn nicht akustisch, so doch wenigstens gedanklich zu widersprechen. Der Genius Loci kann mich zu keinem wie auch immer gearteten Predigtton verführen.

Bedeutung und Sinn

Erstens also: zu Bachs Kantate. Der Text nimmt Bezug auf ein Ereignis der christlichen Heilsgeschichte. 40 Tage nach seiner Geburt wird das Kind Jesus von seinen Eltern im Tempel zu Jerusalem präsentiert. So verlangt es der jüdische Ritus. Denn während 40 Tagen gilt die Mutter eines Sohnes als unrein, und erst der Besuch im Tempel sowie ein dargereichtes Opfer erfüllen das Gesetz. Im Tempel dann kommt es zur Begegnung mit dem alten Simeon und der Prophetin Hanna. Simeon erkennt Jesus als den Messias. Er dankt Gott für dieses Zeichen, spricht seherische Worte und stimmt schliesslich seinen Lob und Sterbegesang an: «Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum in pace.» Der Evangelist Lukas schildert das hochbedeutsame Ereignis im zweiten Kapitel seiner Geschichte. Martin Luther übersetzt es aus der Vulgata und schreibt 1524 auch einen Choral, des Inhalts: «Mit Fried und Freud ich fahr dahin / In Gottes Willen (…).»

Weiter: Im 4. Jahrhundert wird – im Eingedenken daran – ein christliches Fest gesetzt. Im 5. Jahrhundert wird dieses ergänzt um eine Lichterprozession. Dieses Fest – zunächst «Mariae Reinigung», später «Darstellung des Herrn» oder auch «Maria Lichtmess» genannt – findet fortan statt am 40. Tag nach Weihnachten; zuerst am 14. Februar, seit dem 6. Jahrhundert am 2. Februar. Zwischen 1724 und 1725 komponiert Johann Sebastian Bach den grossen mittleren Teil seiner Choralkantaten. Für das Datum von «Mariae Reinigung» verwendet er, neben andern Stoffen, auch die Schilderung der Simeon-Episode durch Lukas und Luther. Dieses «Canticum Simeonis» bildet die Grundlage. Luthers Choral «Mit Fried und Freud» wird im ersten, im dritten und im sechsten Satz der Kantate BWV 125 aufgegriffen, während die Sätze zwei, vier und fünf den Text bedeutungsreich variieren und ergänzen. Die Bach-Forschung ist sich bis heute uneins darüber, wer der Verfasser dieser eingeflochtenen Stücke war. Es gibt Gründe, zu vermuten, dass der Komponist selber hier auch literarisch tätig wurde. Die Erstaufführung fand am 2. Februar 1725 in Leipzig statt. Die Qualität der Interpretation deckte sich nur rudimentär mit Johann Sebastians innerem Ohr.

Dies zur Philologie. Ich möchte mich im Folgenden auf die religiös-theologische Botschaft beschränken, die uns hier – wohl ohne allzu grosse Verstehensprobleme – entgegentritt. Die Epoche ist bekanntlich der Barock. Das evangelische Kirchenlied erfährt freilich bereits eine Bearbeitung und Erweiterung ins Diskursive von Auslegung und Andacht, wie es eine modernere Lektüre der Bibel empfiehlt. und dem trägt auch die Musik – kongenial – Rechnung.

Der denn «mit Fried und Freud» und «in Gottes Willen» von seinem Dasein Abschied nimmt – dahinfährt, wie es nach altem Sprachgebrauch metaphorisch eindringlich heisst –, sieht sich vom Schrecken seiner Sterblichkeit nicht bedrängt. Genauer und wichtig: nicht mehr. Denn die Ankunft des Messias schenkt ihm Zukunft. Simeon wird – gegen den jüdischen Glauben, mit der christlichen Botschaft – auferstehen von den Toten zu ewigem leben. Deshalb allein kann der Tod die Gestalt des Schlafes annehmen, der seinerseits sich in Latenz verwandelt: Alles Irdische im Menschen ist fortan nur Übergang. Luthers Kirchenchoral konzentriert dieses Momentum aus dem Evangelium des Lukas auf seine zentrale Bedeutung. Diese aber übergreift die historische Begebenheit der Tempelszene in die Richtung des universalen. Will heissen: Jeder Mensch, der glaubt, wird der Erlösung teilhaftig. Man kann es auch so sagen: hier findet der Sprung aus der Besorgnis des Einzelnen in die Errettung der Gattung statt.

Deshalb richtet sich der zweite Satz der Kantate – in der Altstimme – an den weiten Kreis der Christenheit. und das «Ich», das alsgleich aus- und angesprochen ist, löst sich aus geschichtlicher Individuation. Es kann, ja soll jedermann umschliessen. Barock insbesondere ist dabei wiederum die Vorstellung von «des Leibes Bau». Er zerbricht; wie schliesslich alles in der Welt Errichtete in Ruinen sich verwandelt. Anmerkung meinerseits: Es gibt eine grossartige späte Vedute aus dem Schaffen des italienischen Radierers Giovanni Battista Piranesi, zu datieren auf das Jahr 1776. Sie zeigt uns das römische Kolosseum aus der Vogelschau. Das riesige oval offenbart seine Ränge wie unheimlich geschwärzte, von der Zeit zerfressene Rippen. Aber am Grund des erloschenen Vulkans ist das Kreuz zu sehen, das dort errichtet ward. Winzige Figuren – nur mehr Punkte und Striche – wandeln wie verloren umher. Nicht wirklich verloren: Denn wider den Ruinengeist triumphiert gegen antikes Heidenspektakel das Zeichen Christi. Man muss – allerdings – glauben können.

Der Glaube versteht sich – auch – als Wunder. Im dritten Satz, der teilweise wieder von Luther stammt, wird davon berichtet. Doch die erste Perikope wurde von anderer Hand formuliert, und deren Pointe verschärft das Paradox zwischen leiblichem Ende und Befreiung der Seele. Es heisst: «O Wunder, dass ein Herz / vor der dem Fleisch verhassten Gruft / und gar des Todes Schmerz / sich nicht entsetzet!» – Noch schwingt denn auch gewissermassen kreatürliche Verstörung mit; die Furcht vor dem Erdengrab, die Sterbensangst mit Ach und Weh – mächtiger oftmals in der Imagination als in der Wirklichkeit, daher Anlass zu allerlei schaurigen Szenarien, wie sie bereits Malerei und Dichtung des Mittelalters ihren Gläubigen zu vermitteln wussten. umso stärker wiegt freilich das andere: die durchaus wundersame Gegenmacht – gefasst in der Menschwerdung des Gottessohnes. Es ist – in Luthers Wort – der «treue Heiland», der die Zeit erfüllt, indem er, nach des Vaters Wunsch, zur Welt kommt, diese von der Sünde zu befreien. Menschwerdung bedeutet dabei alles und bis zum äussersten: von Gericht und Urteil über Marter und Kreuzigung bis zur Grabesfinsternis und – endlich – zur Auferstehung.

Gegen Schuld und Verderben nach paradiesischem Übermut das Antidot; die Rettung, wörtlich: «im Tod und auch im Sterben». Es ist die Metaphorik des hellen – als Kontrast zur Schwärze der Gruft –, die im vierten, dann nochmals im letzten Satz der Kantate zuversichtlich auftritt. Das «unbegreiflich Licht», wie es hier heisst, erfülle «den ganzen Kreis der Erden». Die Implikation meint allerdings noch Weiteres, wenn man will: heilspolitisches. Denn was den gesamten Globus erleuchten soll, ist zugleich – und ganz im Sinne des Apostels Paulus – die Mission: alle Menschen, namentlich aber die noch ungläubigen, zu belehren und zu bekehren. Das «Verheissungswort» lautet demnach: «Wer glaubt, soll selig werden.» Das schreibt – hier – zwar nicht Luther, sondern abermals unser unbekannter Verfasser. Doch entspricht es genau reformatorischer Erneuerung der christlichen Religion, die nun gereinigt wäre von allen zusätzlichen Erleichterungen, wie sie die katholische Kirche über Jahrhunderte entwickelte: sola fide! Nur durch den Glauben. oder mit dem 16. Kapitel, Vers 16 aus dem Evangelium des Markus: «Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.»

Kein Rosenkranz, keine Wallfahrt, kein anderer Dienst auf dem Weg zu Vergebung und Ablass kann das heil auf sicher stellen. Es gibt überhaupt keine Garantie. Notwendige und zureichende Haltung ist der Glaube; ihn ergänzt – vielleicht – die Gnade. Aufs vielleicht kommt es freilich im Wortschatz dieser Kantate nicht an – es hat sich eher diskret versteckt; taucht nur noch auf im Hinweis darauf, dass die Menschen – wie es im fünften Satz beschrieben ist – «Zorn und Fluch» auf sich geladen hätten. Doch dem factum brutum der Ursünde und ihrer weiterhin lebhaften Konjunktur durch die Zeiten steht schliesslich abermals der «unerschöpfliche Schatz der Güte» entgegen; der «Gnadenstuhl», den schon Paulus im Römerbrief in Aussicht nahm; das «Siegeszeichen»; zuletzt das «Gnadenreich».

Und so darf die Kantate auch mit einem veritablen Choral schliessen: im direkten Zitat aus Luthers «Geistlichem Gesangbüchlein», anno 1524 zu Wittenberg. Der Jesus – als intimer Begleiter aus der Alt-Arie des zweiten Satzes – tritt auf als Christus und Erlöser, dessen licht auch die bisher Kenntnislosen illuminiert, will sagen: von innen her erfüllt; worauf das Volk Israel – historisch korrekt – überhaupt als die Avantgarde christlicher Globalisierung zu begrüssen gewesen wäre. Der Bogen der Heilsgeschichte ist geschlossen. Eine – wiewohl auch zentrale – Episode aus Jesu leben, nämlich Simeons Erweckungserscheinung, führt uns hinaus und hinauf in die Ewigkeit. Überwunden ist, was durchaus auch durchlaufen werden musste: eben die Sterblichkeit und, aus ihr abgeleitet, Todesfurcht und Grabesschauder. Die Grundtonart ist helles G-Dur, was vollkommen konform geht mit der Symbolik des Lichts.

Geschichte und Heilsversprechen

So weit einiges Rudimentäre zur Bedeutung des Texts. Ich möchte nun, kürzer, etwas weiter philosophieren, in freier Assoziation – wie Sie’s ja hier gerne pflegen. Ich hoffe dabei auch jenes Besinnliche zu durchbrechen, das im Einladungsbrief Ihrer Stiftung angesprochen war. Zitat: «Wie Meyer mit so viel Abgeklärtheit umgehen wird, ist uns angesichts seiner Veröffentlichungen über den internationalen Terrorismus noch ziemlich schleierhaft.» Auch hier war offenbar ein anonymer Textverfasser tätig – den ich, seiner Handschrift nach, freilich zu kennen glaube.

Ich nehme diese Provokation hiermit auf. Ich riskiere sogar ein Junktim zu besagtem Terrorismus. Aber ich beschwichtige alsgleich wieder. Zwei Welten sind in Bachs Kantate dargeboten: die irdische ihrer Mühsal, Schuld und Strafe sowie die himmlische der Rettung und Erlösung aus alledem. oder mit Augustinus: hier die Civitas Terrena, dort die Civitas Dei. Was letztere – die Gottesgemeinschaft – zu leisten vermöchte, wäre nun, nach Bachs und Luthers Vorlage, klar: Heilszuversicht. und funktional gewendet, worauf es mir ankommt: Todesverwindung. Im Glauben verwandelt sich alle Erfahrung von der Endlichkeit des Daseins in das Wissen von dessen Überstieg. Das war – und ist noch immer – der imponierende Mehrwert des Christentums, unabhängig von allen ethischen und moralischen Applikationen und Anweisungen, wie wichtig, ja zentral diese auch sein mögen; Stichwort: Nächstenliebe.

Ob es aber vor Gott – und dafür mehr noch: vor den Menschen und Mitmenschen – zu legitimieren war, deshalb einen Planeten bekehren zu wollen, mag uns im Nachhinein – also nach Jahrhunderten der Religionshändel und Bürgerkriege – als zweifelhaft erscheinen. Diesen Widerspruch – zwischen liebe, Mission und Unterwerfung – machte zuerst die europäische Aufklärung geltend. Aber sie ging noch weiter: indem sie – fundamental – Erkenntniskritik betrieb. Ich kann dies hier nicht ausbreiten. Schon Pascal, noch gläubig, entwickelte einen Schrecken – vor der ewig schweigenden Schwärze des Alls. Leonardo, hingegen, hätte diesen Abgrund des Denkens mit der Konstruktion einer Brücke überwunden. So stellte es, indem er die beiden Repräsentanten miteinander verglich, Paul Valéry dar: als zwei Sehweisen im moderneren Bewusstsein. Inzwischen leben wir hier – im fortgeschrittenen Westen – beide Konditionen: einerseits die Ortlosigkeit vor dem Hintergrund aus Sternennächten; anderseits die Daseinsvorsorge für diese unsere Lebenswelt. Sie gilt uns – verbreitet – als die einzige, die jemals existierte.

Zurück bleibt eine Lücke. Nämlich die kulturell, mental zunehmend unterbesetzte Stelle des Glaubens: an das Jenseits, an das grosse Andere; an ein Leben, das vor dem Tod auch dessen Danach anerkennt. Lebensführung ist also Daseinsführung. Nicht weniger, selten mehr. Lebenskunst, möglichst ohne grosse Zwischenfälle, ist auch heute das zentrale Anliegen aufgeklärter Gesellschaften. Im Gegenzug dazu jedoch erfahren und erleiden wir seit einigen Jahren etwas vermeintlich Neues: nach dem angeblichen Ende der Geschichte deren Wiedergeburt im Zeichen des religiösen Fanatismus. Es ist eine furchtbare Form von Todesverachtung, die aus den islamistisch motivierten Attentätern zur Geltung gelangt. Dass sie indessen so wirkungsmächtig funktioniert, hat auch damit zu tun, dass sie zugleich Todesverneinung ist, indem sie glaubt: an ein – übrigens recht realistisch möbliertes – Paradies.

Man könnte dies noch weiter zuspitzen: Wir, die Spätlinge, Zweifler und Materialisten, begegnen einem Widerpart, der uns aus eigener Vergangenheit nicht unbekannt sein kann. Sind wir damit bereits wieder angekommen in einem Säkulum der Kreuzzüge – die heute praktisch ubiquitär ihre Flammenherde inszenieren? Ich fürchte tatsächlich, dass dem so sein könnte. Während aber in den Lagern des Dschjhads die Mobilmachung durchwegs vor dem Hintergrund einer radikalisierten Lesung des Korans sich vollzieht, herrscht im Westen vielfach Verwirrung darüber, wie diesem Phänomen zu begegnen sei. Toleranz, wie sie schliesslich zu den grossen Errungenschaften aufgeklärten Bewusstseins zählt, verwandelt sich dabei in Bekenntnisschwäche gegenüber eigenen Werten und Normen, und oftmals vage Vorschläge aus dem Repertoire der Therapiegesellschaft versuchen die Probleme im Umgang mit dem Politischen zu entschärfen. Ein englischer Bischof verstieg sich vor Kurzem so weit, dass er vorschlug, den Angehörigen muslimischen Glaubens im Lande für ihr eigenes Zusammenleben das Gesetz der Schariah zu ermöglichen. O tempora, o mores.

So prallen denn Kulturen, ja Welten aufeinander. hier die Grosszivilisationen der Diesseitsfreunde, dort die Religionsgemeinschaften einer Jenseitsvision, die – deshalb – den Tod nicht zu fürchten weiss. Mehr noch: Sie stellt ihn ausdrücklich in den Dienst ihrer Politik, indem sie ihn zum Martyrium verklärt. Im christlichen Evangelium lasen wir’s anders. Auch dort geht es letztlich um den himmlischen Ort. Aber der Weg dorthin – noch nicht getrübt durch das martialische Ministerium seit den Kirchenvätern – ist auf den Frieden hin ausgelegt. Das war doch, schon gegenüber dem Alten Testament, das Revolutionäre: dass Religion hier – nämlich aus Jesu Wirken – sich in die Herzen einpflanzen sollte; als Versicherung aus der Doppelung von Glaube und Gnade. Der Glaube verlangte, das Gute zu tun, mit sich selbst und für andere. Die Gnade indessen war das Inkommensurable: dass Gott alleine und ohne Ansehung irdischer Werke darüber entscheiden würde, wem Erlösung schliesslich zuteil werden solle.

Anders gesprochen: Es gilt, die Voraussetzungen der Heilsfähigkeit zu erfüllen, ohne dass daraus irgendwelche Garantien abzuleiten wären. So formiert sich Religion – auch – zur Ethik, die ihrerseits Verhaltensweisen von Mass und Vernunft definiert. Was Voltaire am Ende seines «candide» in die Worte fasste: «Il faut cultiver notre jardin», hätte damit sozusagen doch noch auch evangelikalen Widerhall gefunden. Wir dürfen annehmen, dass der greise Simeon zuvor als Mensch in Anstand und Würde gelebt hatte. Ihm konnte deshalb die Begegnung mit dem Messias das Biografische seines Tuns verklären: in die Zukunft des Paradieses, vorher in die Einwilligung in Sterben und Tod. Für alle nachfolgenden Generationen aber drehte sich der Kompass: Was erfüllte Zeit nun meint, soll sich für jedes neue leben über die gesamte Dauer irdischen Daseins an der Freude orientieren, die durch die Ankunft des Erlösers in die Welt gesetzt ist. Mehr war niemals zu erwarten gewesen.

Kunst und Ewigung

und wenn sich diese christliche Theologie – mit Nietzsche – doch nur als eine grandiose Fiktion erwiesen hätte, so wäre uns immerhin ein Vorteil daraus erwachsen, den ich, abschliessend, als einen ästhetischen bezeichnen möchte. Denn was die Kunst für ihr Handwerk wie für ihre gedanklich-visionäre Legitimation daraus gezogen hat, ist immens. Von der Ikonenmalerei über die mittelalterlichen Darstellungen religiösen Lebens bis zu Grünewalds schauerlich eindringlicher Kreuzigung und zu den architektonischen Wunderwerken des Barocks spannt sich der Bogen, aus dem fortlaufend auch das «Dahinter» spricht: der Vergänglichkeit zu trotzen, die Zeit zu überwinden, Dasein hienieden ästhetisch zu übersteigen. Noch Marcel Proust, kein Gläubiger im orthodoxen Verstand, schuf sein ungeheures Romanepos der «Recherche du temps perdu» aus einem künstlerischen Trieb, der alles Episodische des Erlebens in die Ewigung seines Texts heben sollte. Seine Form von Todesfurcht benannte er dabei präzise: als das Erschrecken vor der Möglichkeit, dass es dem Leib nicht mehr vergönnt gewesen sein könnte, so lange auszuhalten, bis der Geist seine Arbeit abgeschlossen hat.

Womit wir zwanglos bei Bach wieder angekommen wären. Bach war der christliche Künstler schlechthin. Für ihn galt noch lange nicht, was für einen Späteren den Anlass zu einer Korrektur bot: Als er – Julien Green – als ein «écrivain catholique» bezeichnet worden war, antwortete er höflich, doch bestimmt: «Je suis écrivain et je suis catholique, mais je ne suis pas un écrivain catholique.» Man könnte allerdings Bachs Gläubigkeit auch funktional verstehen. Dann aber hätte diese auf staunenswerte Weise dazu beigetragen, dass darauf ein Œuvre errichtet wurde, das wie wohl kein zweites die spezifische Zeitlichkeit, die der Musik ohnehin eignet, in sich aufgesogen hat. Deshalb reden auch Bachs Kantaten für uns noch immer so, als wären sie der Ewigkeit abgelauscht, wie alsgleich nochmals zu hören sein wird. Mimesis – Nachahmung – ist die erste Stufe: im kunstvoll musikalischen umsetzen des Texts. Musik selbst ist die zweite Stufe, das reine An-sich. und so läge hier selbst für Häretiker eine Art von indirektem Gottesbeweis vor, und die Vision des Simeon fände damit eine Konfirmation quer über 18 Säkula. Wenn der Alte das noch hätte erleben können …