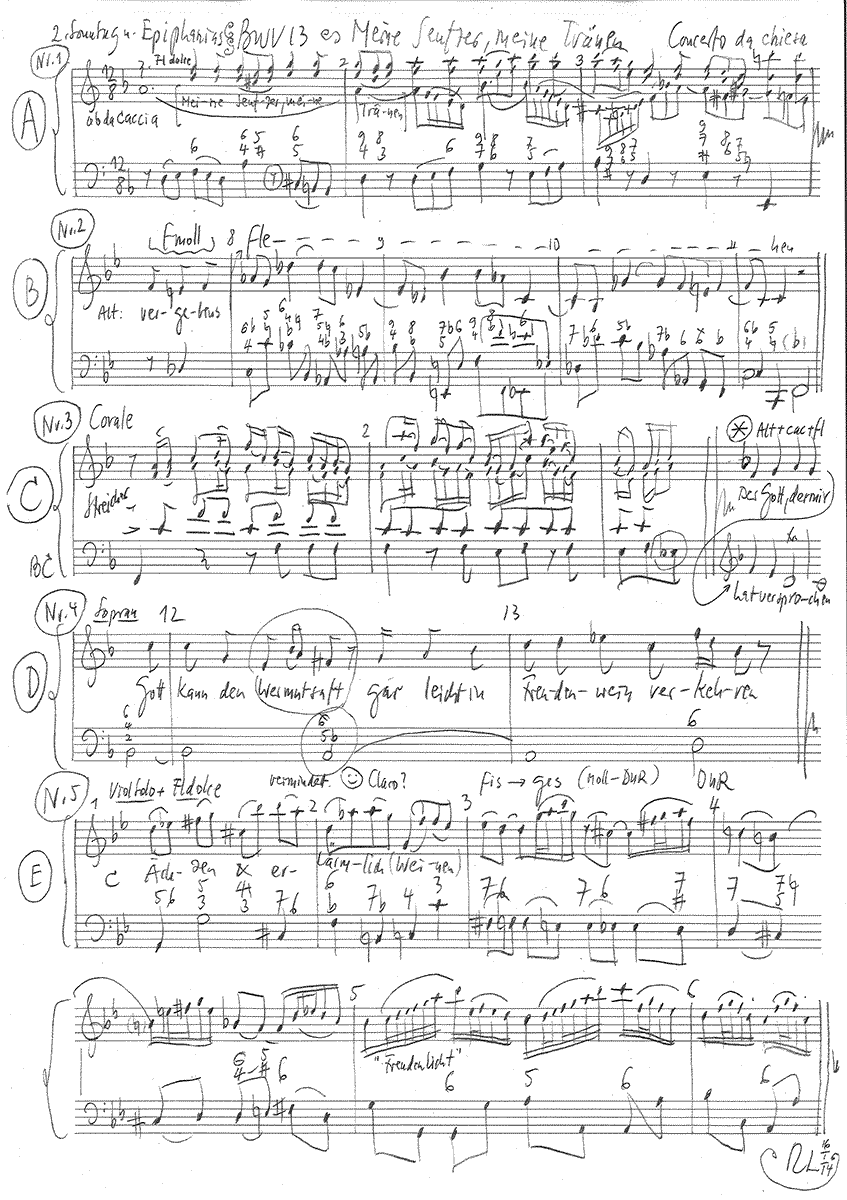

Meine Seufzer, meine Tränen

BWV 013 // zum 2. Sonntag nach Epiphanias

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Flauto dolce I+II, Oboe da caccia, Fagott, Streicher und Basso Continuo

Mit der handschriftlich als «Concerto da Chiesa» bezeichneten Kantate «Meine Seufzer, meine Tränen» BWV 13 hat Bach eine Komposition vorgelegt, die eine starke innere Beteiligung verrät und freisetzt. Handelte es sich nicht um einen Text aus den gedruckten Andachten von Georg Christian Lehms und damit um eine Dichtung von unzweifelhaft allgemeiner Zweckbestimmung, würde man an eine Votivkomposition aus eigenem Antrieb oder ein bestelltes Trauerstück (nach Art der Kantate BWV 157) denken. Vielleicht wäre von einer «Trostmusik» ungewöhnlich persönlichen Charakters zu sprechen, die Bach nicht nur der Gemeinde des Jahres 1726 geschenkt hat. Der für seinen dritten Aufführungsjahrgang typische Zug zur solistischen Diktion und individuellen Ansprache findet in dieser Kantate berührenden Ausdruck.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen

Viola

Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Fagott

Susann Landert

Flauto dolce

Annina Stahlberger, Teresa Hackel

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Stefan Stirnemann

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

17.01.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 2, 4, 5

Georg Christian Lehms, 1711

Textdichter Nr. 3

Johann Heermann, 1636

Textdichter Nr. 6

Paul Fleming, 1642

Erste Aufführung

2. Sonntag nach Epiphanias,

20. Januar 1726

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die eröffnende Arie ist trotz ihres dichten Stimmgewebes schwebend durchhörbar. Ihre Solostimme darf als Beispiel dafür gelten, dass barockes Affektkomponieren im strikt abbildenden Sinne unter den Händen eines Meisters wie Bach dennoch edel und natürlich ausfallen kann – hier wirkt nichts predigthaft typisiert, sondern in jedem Moment authentisch und neu. Dazu passt das exquisite Instrumentalkleid dieser Trauerpastorale mit ihren über dem tastenden Continuo ausgehauchten Blockflöten, in deren fahlen Klang sich die warme Herzensstimme der Oboe d‘amore mischt. Diese weichen Bläserklänge lassen selbst heftige Dissonanzen nicht aufgesetzt oder hart klingen. Vielmehr zeichnen sie mit sanfter Eindringlichkeit ein statisches Bild der Trauer: ein abgedunkelter Raum, ein Witwer, ein vereinsamter alter Mensch, dem die tagsüber aufgehäufte Pein nächtens die Brust zuschnürt. Auch das Altrezitativ erscheint mit seinen abbrechenden Gesten und redenden Pausen wie ein händeringendes «Flehen» zwischen hoffender Ungeduld und resigniertem Rückzug: Wird mich die «von ferne» schon sichtbare Rettung noch rechtzeitig erreichen?

Die folgende Choralbearbeitung reisst auf befreiende Weise die Fenster auf: Indem der Altist sein Gesangbuch öffnet, wird der tröstliche Umschlag nicht als passiv hingenommenes Wunder erlebt, sondern ist der Besinnung auf den gesungenen Glauben zuzuschreiben. Die ganze Kraft des reformatorischen Chorals ist hier in eine auf bescheidene Weise aufgeräumte Musik geflossen. Und dieser Trost im Lied gibt auch eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Chorals für Bach, der hier in Tönen über das cartesianische Problem der Möglichkeit von Erkenntnis und der Gewissheit des Guten nachdenkt und damit seine praktische «Meditation über die Metaphysik» vorlegt: Weil Gott im Choral gewordenen Bibelwort seine Zusage gegeben hat, muss er kraft tätigen Vertrauens letztlich wohlwollend sein! Der theologisch beschlagene Bach hat seinen Luther damit als Musiker erfüllt und verstanden – kann doch die trotz aller Kunsthaftigkeit zugängliche Musik auf wunderbare Weise «das Herz fröhlich machen».

Es spricht für die Lebenskenntnis von Texter und Komponist, dass darauf mit dem Sopranrezitativ eine neuerliche Befragung (Confutatio) folgt. Wieder erhebt sich die bange Sorge: Ist der «Jammerkrug» schon zu weit «angefüllt», bin ich bereits «unempfindlich» geworden und kann ich den Trost gar nicht mehr empfangen? Es kostet die verunsicherte Singstimme hörbar Kraft, sich anstelle blosser «Jammerlieder» vom Bild des in Freudenwein verwandelten «Wermutssaftes» inspirieren zu lassen.

Wer nun einen hemdsärmelig-erleichterten Tonsatz nach Art einer Tanzarie erwartet, liegt erneut falsch. Vielmehr erweist sich das Basssolo «Ächzen und erbärmlich weinen» als therapeutischer Gang durch die menschlichen Ängste und die unzureichenden Strategien ihrer Bewältigung. Mit ihrer schillernden Unisonostimme aus Blockflöten und Solovioline und der allgegenwärtigen Seufzermelodik zeichnet die Arie ein depressives Bild des unproduktiven Jammerns, das zugleich einfühlsam dargestellt wie in hilfreicher Absicht karikiert wird. Der Weg zu einer friedvollen Weltsicht wird als lebenslanges Ringen vorgeführt, dessen Lohn man in beglückten Momenten des Aufschwungs und im stabileren Mittelteil bereits vorausahnen kann.

Der Schlusschoral beruht auf der letzten Strophe des Liedes «In allen meinen Taten», mit dem der grosse Barockdichter, Weltreisende und Arzt Paul Fleming seinem erzgebirgisch-bodenständigen Gottvertrauen Ausdruck verlieh. In Lehms‘ Textvorlage noch nicht vorgesehen, rundet er die Kantate verinnerlicht ab.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Georg Christian Lehms greift einen Satz aus der Evangelienlesung heraus, wo es in der Erzählung von der Hochzeit zu Kana (Johannes 2) heisst, als der Wein ausgegangen war und Jesus um Hilfe gebeten wurde, habe dieser zunächst abgewehrt und gesagt: «Meine Stunde ist noch nicht gekommen». Daraus entfaltet er den Gedanken, dass von Gottes Hilfe oft lange nichts zu spüren sei, man aber dennoch darauf vertrauen dürfe, dass er denen Trost sende, die zu ihm aufschauen. Lehms typisch bildkräftige Sprache hat Bach zu einer Vertonung inspiriert, die trotz ihrer kammermusikalischen Dimensionen klanglich überaus farbig und affektmäßig sehr eindringlich gehalten ist. Der bei Bach seltene Beinamen «Concerto da chiesa» könnte auf die reduzierte Besetzung und die bewusst altertümlichanspruchslose Faktur der Komposition deuten.

1. Arie (Tenor)

Meine Seufzer, meine Tränen

können nicht zu zählen sein.

Wenn sich täglich Wehmut findet

und der Jammer nicht verschwindet,

ach! so muss uns diese Pein

schon den Weg zum Tode bahnen.

1. Arie

Die Lage des scheinbar von Gott Verlassenen ist vorerst hoffnungslos, ein «Weg zum Tode». Bach hat hier den häufig weihnachtlich besetzten Satztyp des Siciliano und die idyllische Klangwelt der Flöten und der Oboe da caccia eher im Sinne der fahlen Vergänglichkeit eingesetzt und mit seiner trüben d-Moll-«Anti-Pastorale» ein beklemmendes Stilleben der (Gott)-Verlassenheit und Bekümmernis gezeichnet. Zu diesem resignativen Versunkensein in das eigene Unglück paßt die ungewöhnlich lakonisch gehaltene und gänzlich schmucklose Singstimme.

2. Rezitativ (Alt)

Mein liebster Gott läßt mich annoch

vergebens rufen

und mir in meinem Weinen

noch keinen Trost erscheinen.

Die Stunde lässet sich zwar wohl von ferne sehen,

allein ich muß doch noch vergebens flehen.

2. Rezitativ

Gott lässt den Beter lange Zeit «vergebens flehen». Aber die rettende Stunde lässt sich doch schon «von ferne sehen». Durch den Übergang von den suchenden Rezitativphrasen in ein arioses «Flehen» macht Bach die Intensität des Betens fast als physischen Vorgang erkennbar.

3. Choral

Der Gott, der mir hat versprochen

seinen Beistand jederzeit,

der läßt sich vergebens suchen

itzt in meiner Traurigkeit.

Ach! Will er denn für und für

grausam zürnen über mir,

kann und will er sich der Armen

itzt nicht wie vorhin erbarmen?

3. Choral

Die Choralstrophe von Johannes Heermann erinnert daran, dass Gott versprochen hat, jederzeit zur Hilfe bereit zu sein. Kann er denn «ewiglich zürnen» (Psalm 85, 6)? Die Hinwendung zur altbewährten Dimension des gemeindlichen Chorals fungiert hier in sehr elementarer Weise als Quelle des Trostes und der inneren Vergewisserung. Die liebliche F-Dur-Tonalität und die zupackenden Streicherfigurationen lassen dabei musikalisch eine Lösung antönen, von deren Eintreten die vorgetragene Liedstrophe selbst noch gar nicht überzeugt scheint.

4. Rezitativ (Sopran)

Mein Kummer nimmet zu

und raubt mir alle Ruh.

Mein Jammerkrug ist ganz mit Tränen angefüllet,

und diese Not wird nicht gestillet,

so mich ganz unempfindlich macht.

Der Sorgen Kummernacht

drückt mein beklemmtes Herz darnieder,

drum sing ich lauter Jammerlieder.

Doch, Seele, nein,

sei nur getrost in deiner Pein:

Gott kann den Wermutsaft gar leicht in Freudenwein verkehren

und dir alsdenn viel tausend Lust gewähren.

4. Rezitativ

Kummer und Jammer werden «nicht gestillet», sondern noch ins Unerträgliche gesteigert. Der Tränenkrug (Bild aus Psalm 56, 9) ist voll. Aber dann tritt die Wende ein. Gott kann den Wermutsaft in «Freudenwein verkehren», wie es im Evangelium heisst, dass Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt hat. Voraussetzung dafür ist die entschlossene Selbstermutigung («Doch, Seele, nein»), mit der sich die Singstimme in einem harmonisch abgefederten Tritonussprung aus dem Gefängnis der depressiven Zeilenschlüsse zu befreien vermag.

5. Arie (Bass)

Ächzen und erbärmlich Weinen

hilft der Sorgen Krankheit nicht.

Aber wer gen Himmel siehet

und sich da um Trost bemühet,

dem kann leicht ein Freudenlicht

in der Trauerbrust erscheinen.

5. Arie

Der Dichter kommt zur Folgerung: «Ächzen und erbärmliches Weinen» helfen nicht. Hatte die Arie Nr. 1 noch vom «Weg zum Tode» gesungen, singt diese Arie nun vom Blick zum Himmel: «Wer gen Himmel siehet und sich da um Trost bemühet», dem kann wieder das Licht der Freude aufgehen. Wie gute mutige Therapeuten halten Lehms und Bach die überwundene Welt der unproduktiven Seufzer und Klagen als heilsames Gegenbild stets präsent. Die Musik und ihre allzumenschlichen Adressaten müssen sich beständig aus dem lastenden Sog der Resignation und des Selbstmitleids herausarbeiten.

6. Choral

So sei nun, Seele, deine

und traue dem alleine,

der dich erschaffen hat.

Es gehe, wie es gehe,

dein Vater in der Höhe,

der weiss zu allen Sachen Rat.

6. Choral

Die letzte Strophe des Liedes «In allen meinen Taten» von Paul Fleming ist nicht von Lehms, sondern von Bach hier angefügt worden: «So sei nun, Seele, deine (d. h. sei ganz du selbst) und traue dem alleine, der dich geschaffen hat.» Der robuste B-Dur-Choralsatz sorgt in diesem Sinne für einen trotz der fragilen Flötenbesetzung kraftvoll-ermutigenden Abschluß dieser ungewöhnlich verinnerlichten Kantate.

Stefan Stirnemann

Vom Weinen und von der Seele, welche die ihre ist

Ein fiktives Gespräch zwischen Seneca und Paulus mit Erkenntniswert: der Schlusschoral der Kantate «Meine Seufzer, meine Tränen» bewegt sich an der Schnittstelle zwischen stoischer Philosophie und christlicher Erlösungsgewissheit.

Stellen Sie sich vor, dass in der Kirche Trogen neben dem, der diese Reflexion vorträgt, noch drei Menschen stehen. Ich zeige und nenne sie Ihnen, passen Sie auf; indem ich sie nenne, werden sie sichtbar. Zuäusserst links steht ein untersetzter Mann, in vornehmer römischer Tracht, weisse Hände, am rechten Ringfinger trägt er einen Ring: Zeichen der Macht. Es ist Seneca, der stoische Philosoph. Was ist seine Macht? Er ist Erzieher und Berater des noch jugendlichen Kaisers Nero, und er leitet zusammen mit General Burrus, dem Kommandanten der Prätorianer, das Römische Imperium. Seneca, wohlhabend an sich, nimmt vom Kaiserhaus immer wieder Zuwendungen an. Mächtig und reich – darf das ein Philosoph sein? Senecas Gesichtszüge sind nicht philosophisch gefurcht und herb. Man wirft ihm vor, dass seine Lehre nicht zu seinem Leben passe. Wie er aber jetzt unter uns dasteht, überzeugt er mit seiner Stärke und Ruhe. Seneca ist bis heute der bekannteste Stoiker.

Links von ihm, etwa gleich gross, aber hager, steht Paulus, der Apostel. Er sieht so aus, wie Sie sich ihn immer vorstellten – Sie erkennen ihn also ohne lange Beschreibung: erfahren, vertrauenerweckend; sein starkes Kinn zeigt Eifer.

Der dritte Mensch hält sich scheu im Hintergrund, ich nenne ihn später.

Seneca, der nichtchristliche Philosoph, und Paulus sind Zeitgenossen, sie leben im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Nach Trogen gerufen habe ich sie, damit sie uns in einem Gespräch kurz und nachhaltig Auskunft geben. Mit dieser Auskunft will ich zur Deutung des Schlusschorals unserer Kantate beitragen:

«So sei nun, Seele,

deine und traue dem alleine,

der dich erschaffen hat.

Es gehe, wie es gehe,

dein Vater in der Höhe,

der weiss zu allen Sachen Rat.»

Die Strophe stammt vom Dichter Paul Fleming, aus seinem Gedicht «In allen meinen Taten lass ich den Höchsten raten». Es steht im Kirchengesangbuch. Mit dieser Strophe ist es so: Sie gibt eine Frage auf. Passt «So sei nun, Seele, deine» zur Fortsetzung «und traue dem alleine, der dich geschaffen hat»? Wilhelm Müller, der Dichter der «Winterreise» und der «Schönen Müllerin», stutzte hier. Als er 1822 Flemings Gedichte herausgab, merkte er an: «So sei nun, Seele, deine» – «vielleicht: seine d. h. Gottes». Hat Wilhelm Müller nicht recht? Wir haben doch alle im Ohr, was Jesaja sagt: «Nun aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich; ich rufe dich bei deinem Namen, mein bist du!» Es steht nicht geschrieben: «Dein bist du!» Während ich da Jesaja zitiere, sehen Sie, wie Paulus zustimmend nickt? Seneca dagegen hört aufmerksam zu, regt sich aber nicht.

Um das Gespräch in Gang zu bringen, erzähle ich kurz von meinem Bruder. Als mein Bruder ein sechsjähriges Knäblein war, musste er eines Tages plötzlich weinen. Gefragt, warum, sagte er: «Es ist mir in den Sinn gekommen, dass ich sterben muss, und ich wollte doch immer leben.» Sterben – das ist das Stichwort. Seneca, sag uns etwas über das Weinen und das Sterben.

Seneca sagt: «Wunderst du dich über das Weinen? Die Natur wollte, dass der Mensch unter Weinen zur Welt kommt. Siehst du nicht, was für ein Leben sie uns damit versprochen hat? Quid est homo? Was ist der Mensch? Ein Gefäss, welches schon durch einen leichten Stoss zerstört wird. Ein schwacher Körper, hilflos und auf fremde Hilfe angewiesen, jedem Schicksal ausgeliefert. Die Ursachen zu weinen gehen uns nicht aus. Eher gehen uns die Tränen aus.

Über das Sterben eines nahen Menschen darf man weinen, aber in philosophischer Haltung, das heisst mit Mass und Würde. Darüber, dass man selber sterben muss, zu weinen, wäre dumm. Ein Kind freilich darf darüber weinen.»

Gut, Seneca. Aber warum, frage ich, ist der Mensch dem Schicksal und dem Sterben ausgeliefert? Seneca sagt: «Die Welt ist so eingerichtet. Sie ist in Gegensätzen geordnet, und der letzte Gegensatz ist der von Entstehen und Vergehen. Wer geboren wird, dem steht das Sterben bevor. Und wann du stirbst und ob dein Leben gelingt, darüber gibt es keine Sicherheit. So ist es, und auch die Götter können nichts daran ändern. Wozu also weinen?» Seneca schweigt.

Paulus hat, wie schon bei Jesaja, auch zu Senecas Worten genickt. Gerade eben aber hat er den Kopf geschüttelt, als Seneca die Götter erwähnte. Paulus sagt: «Ja, die Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen, die Gestalt dieser Welt vergeht. Die ganze Schöpfung stöhnt und ist in ängstlicher Erwartung. Woher Vergänglichkeit und Tod? Sie sind nicht einfach Verhängnis. Sie kamen mit Adams Ungehorsam. Mit Christus ist das Leben in der Welt. Und doch seufzen auch wir Christen; wir warten auf die volle Erlösung, darauf, dass Gott uns an Sohnes Statt annimmt, dass wir die Seinen werden.» Paulus schweigt.

Erlösung, sagst du, Paulus: das ist ein Trost. Seneca, weisst auch du eine wirksame Hilfe? Seneca spricht: «Geh in dich selbst, geh in dein Inneres. Dort findest du einen heiligen Geist, einen sacer spiritus. Das ist die Vernunft, die ratio, die im ganzen Kosmos waltet. Nimm dir Zeit für dich und denke. Erkenne dich selbst, erkenne das Wesen der Dinge. Prüfe, was dir möglich ist, und denk daran, was in der Welt alles möglich ist. Denke voraus: Nichts wird dich dann unerwartet treffen, du bist gefasst, du bist in aller Unsicherheit sicher. Im Vertrauen zu dir selbst bist du tätig und tust deine Pflicht. Im Vertrauen zu dir selbst fügst du dich in die Ordnung der Dinge und heisst jedes Schicksal willkommen. Auch ein noch so kurzes Leben ist dir genug.» – «Die Ordnung der Dinge», sage ich: «Du kannst sie auch Gott nennen. Im Vertrauen auf die Vernunft vertraust du Gott, dem Höchsten, und folgst ihm, nicht weil du musst, sondern, recht gesehen, weil du willst. Das soll deine Haltung sein: Wohne im Körper und in der Welt wie einer, der weggehen wird: Tamquam migraturus habita! Halte Abstand. So bist du niemandes Eigentum, du bist du selbst, du bist frei, du bist dein.»

Hier sagt Paulus, und vielleicht schwingt ein Bedauern mit: «Ich kann dem Innern des Menschen und seiner Vernunft nicht so viel zutrauen. Wohne wie einer, der weggehen wird, sagst du, Seneca? Das gefällt mir. Ich sage dasselbe: Habe die Dinge der Welt, als hättest du sie nicht. So hältst du Abstand und machst dich frei für den wirksamen Trost, die Erlösung. Die Erlösung aber kommt nicht aus dir.» Paulus schweigt.

Seneca, sage ich, dein Trost ist das Denken. Gibst du uns ein Beispiel? Seneca sagt: «Ich wähle den Tod als Beispiel. Tod bedeutet Nichtsein. Was das ist, weiss ich. Ich habe es erfahren, bevor ich geboren wurde. Wenn ich an jenes Nichtsein zurückdenke, finde ich nichts Bedrohliches. Also muss und kann mich auch das Nichtsein des Todes nicht schrecken. Mit diesem Gedanken habe ich mich getröstet, als ich einen schweren Asthmaanfall hatte.»

Wie starb Seneca, der Stoiker? Man warf ihm Teilnahme an einer Verschwörung gegen Nero vor. Der Kaiser selbst schickte ihm den Befehl, sich das Leben zu nehmen. Wahrscheinlich starb auch Paulus in Rom unter Nero, als Märtyrer. Die beiden stimmen in manchen Gedanken überein, was doch überrascht. Gekannt haben sie sich nicht; ein Briefwechsel zwischen ihnen ist überliefert, es handelt sich aber um eine Erfindung.

Indem ich das sage, verblassen Seneca und Paulus, zwei Fenster der Kirche Trogen öffnen sich leise, und in einem winterlichen Luftzug verschwinden sie. Und der dritte Mensch im Hintergrund? – Später!

«So sei nun, Seele, deine»: sein Eigentum sein – das ist eine Formel und Maxime der stoischen Philosophie. Den wirksamsten Ausdruck gab dieser Philosophie Seneca. Wie kommt Seneca in die Bachkantate?

Der Dichter Paul Fleming lebte in einer Zeit, als Latein die Sprache der Wissenschaft und Bildung war. Noch zu Bachs Zeiten war es Berufsauftrag des Thomaskantors, vier Wochenstunden Lateinunterricht zu erteilen. Thomaskantor Bach liess sich vertreten. Fleming, hundert Jahre vor Bach und als Schüler in Leipzig, ist nicht nur einer der grössten deutschen Dichter des 17. Jahrhunderts, er dichtete auch lateinisch. In einem lateinischen Gedicht über das Schicksal schreibt er: «Wer der Seine ist, der hält das höchste Gut.» Das klingt bis in den lateinischen Wortlaut nach Seneca. Warum war die stoische Philosophie damals so prägend, dass man im Rückblick mit einem scharf zischenden Fremdwort vom Neostoizismus jener Zeit spricht? Die Antwort muss wohl lauten: In der unerhörten und grausamen Unsicherheit des dreissigjährigen Krieges suchte man Sicherheit und Gefasstheit in sich selbst.

Und wir? Mit 2014 hat ein Jahr angefangen, in welchem wir uns eines anderen dreissigjährigen Krieges erinnern. Er begann vor hundert Jahren, dauerte bis 1945 und bestimmt bis heute unser Leben und Denken.

Und jetzt ist die Zeit für den dritten Menschen gekommen, der in Trogen seinen Auftritt haben soll. Er aber tritt nicht auf, wie Seneca und Paulus, er bleibt bescheiden im Hintergrund, ich spreche für ihn.

Es ist Cato Bontjes van Beek, eine junge Deutsche mit niederländischem Namen. Cato hat, wie sie glaubte, keine Lebensleistung vorzuweisen: «Schade, dass ich nichts auf der Welt lasse als nur die Erinnerung an mich», schrieb sie im Abschiedsbrief an ihre Mutter. Sie wurde im verfluchten Jahr 1943 von den Nazis mit dem Fallbeil ermordet, zweiundzwanzig Jahre alt.

Auf einer Fotografie fallen mir Catos Hände auf. Sie sind kräftig und gefühlvoll, sie können etwas formen. Catos Vater war ein berühmter Keramiker, und sie wollte bei ihm eine Lehre machen. Ihre ganze Familie war künstlerisch begabt; der Maler Otto Modersohn war ein angeheirateter Onkel. Cato hat ein offenes, weiches Gesicht, das in seiner Offenheit schön ist. Etwas Besonderes sind ihre strahlenden Augen. Als ihr eine Ukrainerin, zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, eine Fotografie ihrer Familie zeigte, da weinte sie mit ihr zusammen.

Zum Tode verurteilt wurde Cato, weil sie sich einer Widerstandsgruppe anschloss; die Gruppe ist bekannt unter dem Namen «Die rote Kapelle». Cato war nicht lange dabei und arbeitete nur an einem Flugblatt mit. Das galt den Nazimördern als Beihilfe zum Hochverrat.

Als sie auf ihre Hinrichtung warten musste, las sie einen Aufsatz Schopenhauers: «Über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich». Schopenhauer führt Senecas tröstenden Gedanken vor, dass nämlich das Nichtsein des Todes genauso wenig schrecklich sei wie das Nichtsein vor der Geburt. Cato schrieb an ihren Freund, auch er zum Tode verurteilt: «Ich brauche nicht Kraft zu schöpfen aus einer Definierung des Todes. (…) Wir können so etwas nun beurteilen, denn wir erfahren es nun, ob es stimmt oder nicht.»

Die Logik der Philosophie hat Cato nicht angesprochen.

An ihre Mutter schrieb sie: «Vor ein paar Nächten habe ich geträumt, ich hätte sie (gemeint: die Matthäus-Passion) gehört. Und es war wunderbar. Es ist doch herrlich, dass diese göttlichen Dinge uns allen gehören und dass ein sterblicher Mensch sie zu schaffen vermochte.»

Vielleicht hat Cato also im Traum den Schlusschoral unserer Kantate «Meine Seufzer, meine Tränen» gehört. Er klingt in der Matthäus-Passion zweimal: «Ich bin’s, ich sollte büssen» und «Wer hat dich so geschlagen».

«So sei nun, Seele, deine!» Man kann die Strophe in einen stoischen, philosophischen und einen christlichen, paulinischen Teil aufspalten. Die Grundfrage lautet: Was ist mein eigener Beitrag zu dem, was mir letztlich hilft, was mich erlöst? Zieht man die Grenzen der Begriffe hart, so widerspricht Seneca mit seiner stoischen Selbstbestimmtheit dem Apostel Paulus. Der Dichter Fleming aber hat die Strophe als Einheit gedichtet, und Bach, der sterbliche Mensch, der für uns göttliche Dinge zu schaffen vermochte, hat sie als Einheit komponiert. Ich bin dafür, sie als Einheit zu hören, ich bin dafür, Seneca in unserer Bachkantate mitsingen zu lassen. Sie haben ihn schon in früheren Kantaten gehört, und sie werden ihn von jetzt an noch in weiteren Kantaten heraushören.

Verstehen Sie ihn richtig, seien Sie die Ihren.

Literatur

Barbara Neymeyr, Das autonome Subjekt in der Auseinandersetzung mit Fatum und Fortuna. Zum stoischen Ethos in Paul Flemings Sonett An sich, und Jochen Schmidt, Eine stoische meditatio mortis: Paul Flemings Grabschrift auf sich selbst, in: Barbara Neymeyr, Jochen Schmidt, Bernhard Zimmermann (Hrsg.), Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik, Kunst und Politik, Band 2, Berlin, New York 2008.