Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret

BWV 031 // zum 1. Osterfesttag

für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauke, Oboe, Taille, Streicher und Basso continuo

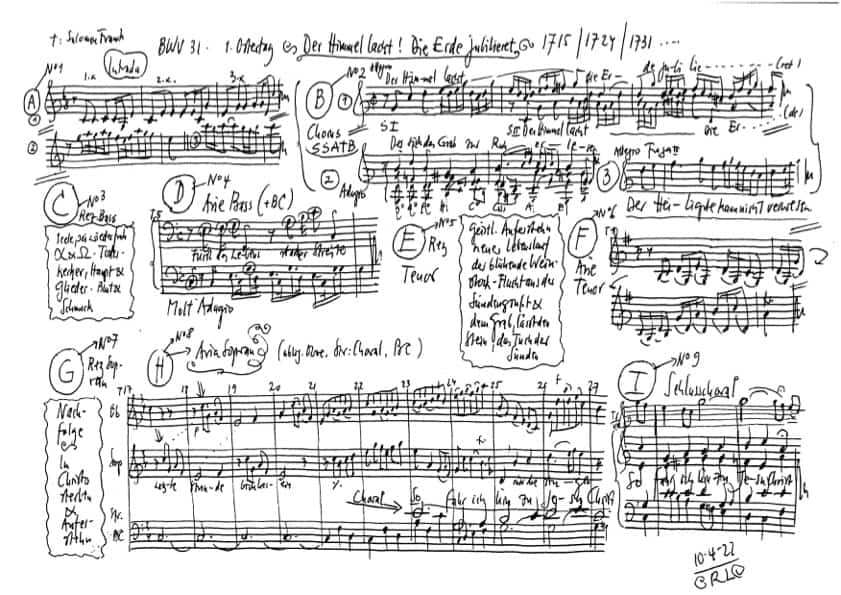

Die 1715 in Weimar komponierte und von Bach später mehrfach neu eingerichtete Osterkantate BWV 31 steht auf charakteristische Weise zwischen den Zeiten und Stilen. Der Text ist – inklusive des dort vorgeschlagenen Schlusschorals «So fahr ich hin zu Jesus Christ» von Nikolaus Herman (1560) – dem «Evangelischen Andachts-Opfer» (1715) des Weimarer Hofdichters Salomo Franck entnommen, der ja für Bachs dortige Kantaten vielfach anregende Vorlagen lieferte. Die fünfstimmige Chor- und Ensemblebesetzung, die Dominanz prägnanter Continuoformeln und ihre ebenso kompakten wie auch im Tempo kontrastreichen Satzanlagen wurzeln im geistlichen Concertieren des 17. Jahrhunderts und im Orgelstil von Bachs Jugend. Zugleich eignet ihr eine kantable Opulenz, die auf Bachs Leipziger Kantaten vorausweist. Mit dem kraftvollen Auftritt der eröffnenden Sonata verleiht Bach dem Auferstehungsgeschehen heraldischen Glanz, dem sich die befreit jubelnden Vokalstimmen anschliessen. Berührender Höhepunkt ist die oboenbegleitete Sopranarie «Letzte Stunde, brich herein», deren inwendiger Glanz von der obligaten Trompete des Schlusschorals transzendiert wird – als würde Bach als der personifizierte «Gott der Musik» den verwandelten Adamskindern höchstselbst «die Himmelstür auftun». Bachs bereits meisterliche und dennoch unverkennbar gattungsfrische Komposition verleiht Francks komplexer Sprachtheologie eine Satz für Satz einleuchtende Prägnanz, in der auch die Freude des langjährigen Hoforganisten an seiner neuen kirchenmusikalischen Aufgabe greifbar wird.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Maria Deger, Stephanie Pfeffer, Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Anna Walker

Alt

Anne Bierwirth, Nanora Büttiker, Antonia Frey, Francisca Näf, Lea Pfister-Scherer

Tenor

Zacharie Fogal, Achim Glatz, Tiago Oliveira, Christian Rathgeber

Bass

Jean-Christophe Groffe, Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Philippe Rayot, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Claire Foltzer, Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Petra Melicharek, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Stella Mahrenholz

Violoncello

Martin Zeller, Magdalena Reisser

Violone

Guisella Massa

Oboe

Katharina Arfken

Trompete

Lukasz Gothszalk, Matthew Sadler, Alexander Samawicz

Pauke

Inez Ellmann

Fagott

Susann Landert

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referent

Christine Blanken

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

28.04.2022

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

21. April 1715, Weimar

Textdichter

Salomo Franck (Sätze 2–8); Nikolaus Herman (Satz 9)

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die für den 1. Ostertag als eines der höchsten Feste des Kirchenjahres bestimmte Kantate BWV 31 gehört mit fünf Singstimmen, einem Trompetenensemble sowie ebenfalls fünfstimmigem Oboen- und Streicherchor zu Bachs grösstbesetzten Kirchenkompositionen. Textlich dem «Evangelischen Andachtsopffer» von Bachs Weimarer Hauptlibrettisten Salomo Franck entstammend und 1715 in der herzoglichen Schlosskapelle erstaufgeführt, hat Bach die wirkungsvolle Ostermusik ab 1724 noch mehrfach in Leipzig wiederverwendet.

Die einleitende Sonata deutet das Osterfest als heroisch-sieghaftes Geschehen. Aus einem die weltumspannende Bedeutung des Geschehens illustrierenden und auf wuchtigen Dreiklangbrechungen beruhenden Unisono schälen sich emblematische Trompetensignale heraus, die in ein souveränes Konzertieren überleiten, für das Holzbläser und Streicher einen dichten Klangteppich knüpfen.

Nach diesem massig-statuarischen Beginn sorgt der auf dem Wechsel von kraftvollen Rufen und einander geschmeidig imitierenden Koloraturen beruhende Eingangschor für befreiten Jubel. Der formale Reichtum und weite Ambitus der verwendeten Anlage steht für die Begegnung von «Himmel» und «Erde». Die von Grabesruhe und Auferstehung inspirierten Tempo- und Gestuswechsel des von wiederkehrenden Trompeteneinwürfen zusammengehaltenen Satzes erinnern stellenweise noch an Bachs frühe geistliche Konzerte und machen gerade in der individuellen Textaneignung das Werk als Meilenstein seiner allmonatlichen Weimarer Kantatenproduktion kenntlich.

Das ausgedehnte Bassrezitativ versucht zwar, in der pathetisch zelebrierten Auferstehungsbotschaft zu schwelgen – doch treibt es die vom Continuo angestossene arios-freudige Bewegung immer wieder nach vorn. Bach illustriert in dieser Aneignung der Franck’schen Textkontraste auf perfekte Weise, was eine Übersetzung der biblischen Wahrheiten in das Hier und Heute seiner Zuhörer konkret bedeuten und an lebensverändernder Energie freisetzen kann.

Die folgende Bassarie lebt ebenfalls vom punktierten Schwung des Continuovorspiels und führt damit in die organistische Kinderstube des Bach’schen Komponierens. Sie erlaubt dem Solisten jedoch jenseits grummelnder Bärbeissigkeit eine feierlich-elegante Kantilene und löst so die priesterliche Aura des ausformulierten Lobpreises kongenial ein. Das theologisch gehaltvolle Tenorrezitativ macht diesen Bezug zur Gegenwart explizit, indem es die «gottergebne Seele» auffordert, mit «Christi geistlich aufzuerstehen». Die als Beginn eines verwandelten neuen Lebens gedeutete Abwendung von den «toten Werken» lassen Bach und sein Librettist mit ihrer kühnen Gleichsetzung der Grabesflucht der Jünger mit dem Eilen der Gläubigen zum im Wort lebendigen Jesus sinnlich plausibel werden.

Wie derlei bodenständige Ermutigung funktionieren kann, zeigt die folgende Tenorarie mit ihrer tänzerischen Attitüde und ihren nicht zufällig auf motivische Umkehrungen setzenden Streicherbögen. Sie stehen aber ebenso für die im Zuge der Abwendung vom alten Adam zu leistende Arbeit, die diese Arie trotz ihrer lichten G-Dur-Tonalität und befreiten Vokalkantilene hörbar hervorhebt.

Das dem Sopran übertragene letzte Rezitativ- Arie-Satzpaar weitet den Blick hin zur Dimension der Ewigkeit sowie der auf Leiden und Tod folgenden Wiederbegegnung mit Christus. Während sich das Rezitativ aus schmerzlichen Leidensklängen zu strahlender Herrlichkeit emporsteigert, gehört die Arie «Letzte Stunde, brich herein» zu Bachs sensibelsten Auseinandersetzungen mit dem eigenen Sterben und dem zur späteren Auferstehung nötigen Loslassen. Über Liegetönen und sparsamen Einzelakzenten des Continuo scheint die wohl erst in Leipzig einer Oboe d’amore übertragene instrumentale Solostimme in lauschenden Echoklängen tatsächlich auf die letzte Stunde zu warten, deren Hereinbrechen als von der Singstimme aufgegriffener sanfter Akkordabstieg gedeutet wird. In diese berückende Szenerie mischt sich noch ein von den Unisonostreichern in tröstlicher Mittellage ausgeführter Choral-Cantus-firmus, in dem man trotz der gewollten Textlosigkeit eine der Strophen des Sterbeliedes «Wenn mein Stündlein vorhanden ist» erahnen kann.

Es ist dann die 1575 anonym diesem Lied Nikolaus Hermans hinzugefügte Strophe «So fahr ich hin zu Jesus Christ», die auch dem Schlusschoral zugrunde liegt. Dank einer von Tromba und Violine zugleich ausgeführten Zusatzpartie erhält dieser fünfstimmigen Glanz und gewinnt dabei eine zuversichtliche Feierlichkeit, der sich kein fühlendes Herz entziehen kann.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Sonata

1. Sonata

Mit drei Trompeten und Pauken sowie jeweils fünfstimmigen Streichern und Holzbläsern mobilisiert Bach zu diesem Hochfest eine die Möglichkeiten der Weimarer Hofmusik ausreizende Maximalbesetzung. Indem sich das dreichörige Konzertieren aus der einleitenden Unisono-Fanfare erst herausschält, wird das österliche Geschehen als neue Schöpfung und damit als Urgrund allen christlichen Lebens erkennbar.

2. Chor

Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret

und was sie trägt in ihrem Schoß.

Der Schöpfer lebt! der Höchste triumphieret

und ist von Todesbanden los.

Der sich das Grab zur Ruh erlesen,

der Heiligste kann nicht verwesen.

2. Chor

Das Libretto für diese Osterkantate aus der Feder des Weimarer Hofpoeten Salomo Franck beginnt mit dem Lachen des Himmels und dem Jubel der Erde über die göttlich-österliche Überwindung des Todes und setzt auf ein starkes Wortbild: Gott (der Dreieinige) – der sich in Jesus «das Grab zur Ruh erlesen» – kann als «Heiligster» «nicht verwesen». Mit diesem abwechslungsreichen Chor bringen sich nun auch die Singstimmen inhaltlich erklärend («der Schöpfer lebt») in den Osterjubel ein, wobei zwischen den wuchtigen Rufen auch leichtfüssige Imitationen und Adagio-Momente ihren Raum bekommen.

3. Rezitativ — Bass

Erwünschter Tag! Sei, Seele, wieder froh!

Das A und O,

der erst und auch der letzte,

den unsre schwere Schuld

in Todeskerker setzte,

ist nun gerissen aus der Not!

Der Herr war tot,

und sieh, er lebet wieder!

Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder!

Der Herr hat in der Hand

des Todes und der Höllen Schlüssel!

Der sein Gewand

blutrot bespritzt in seinen bittern Leiden,

will heute sich mit Schmuck und Ehren kleiden.

3. Rezitativ

Franck bietet keine Paraphrase des Evangelientextes Mk. 16, 1–8, vielmehr legt er ein dichtes Netz von biblischen Bezügen, um das Ostergeschehen zu umschreiben: Christus als Anfänger und Vollender (Apk. 1, 11), als Gottesknecht (Jes. 53), der die Sünde trägt, Christus als Gestorbener und ewig Lebender, der den Todes- und Höllenschlüssel in der Hand hat (Apk. 1, 18), dessen blutbespritztes Gewand (Jes. 63) jetzt zum Ehren- und Festkleid wird (Ps. 8, 6) – eine symbolisch verdichtete Ostertheologie. Bachs beständige Tempowechsel und seine lebendige Handhabung barocker Affektformeln heben den Umschlag von Tod und Trauer in Leben und Freude fast überdeutlich hervor.

4. Arie — Bass

Fürst des Lebens, starker Streiter,

Fürst des Lebens, hochgelobter Gottessohn!

hebet dich des Kreuzes Leiter

auf den höchsten Ehrenthron?

Wird, was dich zuvor gebunden,

nun dein Schmuck und Edelstein?

Müssen deine Purpurwunden

deiner Klarheit Strahlen sein?

4. Arie

Die Bassarie spricht den Gottessohn direkt an, feiert ihn als Fürst des Lebens, als Kämpfer und ergänzt mit rhetorischen Fragen die leidensmystische Deutung des Geschehens: das Kreuz, ob es nicht zur Himmelsleiter, die Fesseln zum Schmuck, die Purpurwunden zu verklärenden Strahlen geworden seien? Von einem punktierten Fanfarenmotiv unablässig angetrieben, benötigt der Singbass nur diese Generalbassbegleitung, um sich als inspirierter Glaubensstreiter in Szene setzen zu können.

5. Rezitativ — Tenor

So stehe dann, du gottergebne Seele,

mit Christo geistlich auf!

Tritt an den neuen Lebenslauf!

Auf! von den toten Werken!

Laß, daß dein Heiland in dir lebt,

an deinem Leben merken!

Der Weinstock, der jetzt blüht,

trägt keine tote Reben!

Der Lebensbaum läßt seine Zweige leben!

Ein Christe flieht

ganz eilend von dem Grabe!

Er läßt den Stein,

er läßt das Tuch der Sünden dahinten

und will mit Christo lebend sein!

5. Rezitativ

Das Rezitativ wendet sich zum geistlich-ethischen Nachvollzug der gläubigen Seele: Mit Christus solle sie auch auferstehen, das neue Leben beginnen, alle Werkgerechtigkeit meiden, man solle merken, dass Christus in ihr lebe, und solle entsprechend Frucht bringen. Kurz: Ein Christ lasse den Tod hinter sich, er wolle mit Christus leben.

6. Arie — Tenor

Adam muß in uns verwesen,

soll der neue Mensch genesen,

der nach Gott geschaffen ist!

Du mußt geistlich auferstehen

und aus Sündengräbern gehen,

wenn du Christi Gliedmaß bist.

6. Arie

Mit barocker Drastik folgt die Moral: Der alte Mensch, Adam, müsse «verwesen», soll der «neue Mensch genesen», er müsse als Ebenbild «geistlich auferstehen», als Teil der Körperschaft Christi (der Kirche) «Sündengräber» verlassen. Die geigerisch munteren Zweierbindungen des Streicherritornells machen förmlich Mut und Lust, diese den Menschen nahezu überfordernde Wandlung als beflügelnde Lebensaufgabe anzugehen.

7. Rezitativ — Sopran

Weil dann das Haupt sein Glied

natürlich nach sich zieht,

so kann mich nichts von Jesu scheiden.

Muß ich mit Christo leiden,

so werd ich auch nach dieser Zeit

mit Christo wieder auferstehen

zur Ehr und Herrlichkeit

und Gott in meinem Fleische sehen!

7. Rezitativ

Das Sopranrezitativ verstärkt diese verinnerlichende Deutung der Passion und Auferstehung Jesu – das Mitleiden mit Jesus führe zur Mitauferstehung, zu Ehre und Herrlichkeit.

8. Arie — Sopran

Letzte Stunde, brich herein,

mir die Augen zuzudrücken!

Laß mich Jesu Freudenschein

und sein helles Licht erblicken!

Laß mich Engeln ähnlich sein!

Letzte Stunde, brich herein!

8. Arie

In der Arie wird die Aneignung zu einem Sterbelied, das von Gewissheit, Trost und Zuversicht zeugt: Die Zeile «Letzte Stunde, brich herein» wird am Schluss wiederholt. Nach all den auftrumpfenden Akkordbrechungen der Kantate gibt Bach hier im Gedenken an die eigene Todesstunde und unterstützt von einer in Leipzig der Oboe d‘amore übertragenen Solopartie zurückgenommener Demut Raum. Zusätzlichen Trost gewährt die wortlos hinzutretende Choralmelodie «Wenn mein Stündlein vorhanden ist» – als alle Sterblichen einschliessendes Gebet sinnhaft dem Unisono sämtlicher Streicher übertragen.

9. Choral

So fahr ich hin zu Jesu Christ,

mein Arm tu ich ausstrecken;

so schlaf ich ein und ruhe fein;

kein Mensch kann mich aufwecken

denn Jesus Christus, Gottes Sohn,

der wird die Himmelstür auftun,

mich führn zum ewgen Leben.

9. Choral

Abgeschlossen wird diese Osterkantate mit der letzten Strophe des Sterbeliedes «Wenn mein Stündlein vorhanden ist» von Nikolaus Herman, das von der Gewissheit getragen ist, dieser Schlaf werde durch die Himmelstüre zum ewigen Leben führen. Choralsatz und obligate Oberstimme ergänzen sich zu einem zugleich strahlenden wie verinnerlichten Beschluss.

Christiane Blanken

Ich wurde eingeladen, hier einen Impuls als Bach-Forscherin zu geben. Eigentlich versuche ich, in Einführungen textliche und musikalische und musikhistorische Belange, die in einem Werk offen zutage treten oder im Verborgenen wirksam sind, vorstellig zu machen.

Heute möchte ich im Grunde etwas für mich Neues versuchen: Heute stelle ich mich gewissermassen der Frage, wie ich als Bach-Forscherin am Bach-Archiv Leipzig eigentlich zur Musik Bachs stehe, wie zur wechselvollen Geschichte von gut 300 Jahren Bach‘scher Aufführungspraxis und wo ich – als eine Konsequenz – mein Aufgabenfeld, ja meinen persönlichen Beitrag zur Bach-Forschung sehe.

Ostern als die Feier des Neuen, des Gerade erst dem Tod Entwachsenen ist untrennbar mit dem Frühling verbunden. Erlauben Sie mir daher einen sinnbildlichen Einstieg in das Thema aus dem Bereich der Schöpfung. Denn ich empfinde Bachs Schaffen oft als etwas Natürliches – bei aller Kunstfertigkeit der Kompositionen:

Ich möchte dafür bewusst ein ganz einfaches Bild gebrauchen und Bachs Musik mit einem alten knorrigen Baum vergleichen, der seine Umgebung befruchtet und nährt, der verschiedensten Widrigkeiten durch die Jahrhunderte trotzt und dessen Stamm allmählich und stetig zunimmt, dessen Wurzelwerk äusserst sturmerprobt ist … im Klartext meine ich natürlich, dass der Bach‘schen Musik verschiedenartige Aufführungsarten, wandelnde Moden, romantisierende Bearbeitungen, modernistische Verfremdungen kaum je etwas anhaben können, da Wurzelwerk und Stamm sozusagen gesund sind. Und das Befruchten, wie z.B. Beethovens konstruktive Weiterentwicklung der Kontrapunktik im Bereich der Sonate, Kammermusik und Chorsinfonik, gehört zu den ganz wesentlichen und grossartigsten Aspekten der 300 Jahre Bach-Rezeption. Und abgeleitet von Beethoven hat dies auch Schuberts Schaffen befruchtet. (Und wen Bach in der Zukunft befruchten wird, ist eine offene Frage; aber es wird passieren, weil die vielfältige Energie der Musik Bachs weiterhin überschiessend ist und gewissermassen immer neue Energien freisetzt.)

Zwischenzeitlich hatte ich in der Vorbereitung auf den heutigen Abend ein weiteres Naturbild in Erwägung gezogen: die Zwiebel. (… nicht wundern – wie gesagt, mir sind Naturbilder für Bachs Musik wichtiger als Vergleiche aus der Kunst- oder Menschheitsgeschichte.)

Kann man Bachs Musik heute vielleicht eher als eine im Verborgenen wachsende Zwiebel betrachten, die nach der Ernte einige Zeit gelagert wird; bevor sie aber gegessen wird, muss sie erst einmal gehäutet werden, weil die äusseren Lagen im Laufe des Wachstums ungeniessbar geworden sind … im Klartext: dass man sich also jeglicher Aufführungstradition, jeglicher Interpretation erst mal selbst entledigen muss, ehe man zum Inneren der Zwiebel kommt, um Speisen zuzubereiten; im Klartext: vor jeder Aufführung, auch vor jeder theoretischen Beschäftigung in der Bach-Forschung muss ich selbst die Zwiebel häuten, muss selbst sehen und fühlen, wie viele Schichten ich abtragen muss. Im Inneren greift alles ineinander, finden wir ein perfektes Gebilde vor; aber wird es nicht manchmal stereotyp zerhackt durch stereotype Aufführungspraxis, die nicht mehr den Dingen individuell auf den Grund geht, sondern nur mehr anwendet, was seit 20–30 Jahren gängige Praxis ist, die in der Forschung nicht mehr weiter hinterfragt, nicht mehr nach Neuem sucht, sondern nur mehr Fertiggeschnittenes wie «Convenient-Food» zusammenmixt – zu neuen Hypothesen, neuen Pseudoerkenntnissen.

Ich möchte nun aber lieber wieder zum guten alten Baum zurückkommen.

Im Zentrum beim Bild des Baumstammes steht für mich die Idee, die jegliche Art von Aufführungspraxis anerkennen sollte. Bachs «Idee» vom Werk, seine persönliche Motivation als Kirchenmusiker in der Tradition der protestantischen Kirchenmusik, daneben aber auch die eigene Motivation «seines» Textdichters sowie der Zusammenhang mit dem konkreten liturgischen Bezug zum jeweiligen Sonntag oder Festtag. In diesem Bild betrachtet, wären die ersten Jahresringe Bachs die erste autographe Partitur (oder Entwürfe zu ihr), üblicherweise mit Korrekturen, die uns zeigen, wie der Komponist eine konkrete Idee umsetzt und welche kompositorischen Schwierigkeiten es dabei zu bewältigen gibt. Weitere Jahresringe wären dann: die Aufführungsstimmen mit ihren Eintragungen zur instrumentalen Besetzung und zur hier oft genauer festgelegten Ausgestaltung der Partien. Und dann folgen mit der Zeit weitere Jahresringe: Bachs eigene Bearbeitungen, z.B. bei der heute erklingenden Kantate «Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret» (BWV 31) sind dies die Änderungen in der Holzbläserbesetzung: die Reduzierung des 4-stimmigen (!) Weimarer Holzbläserchores auf dann lediglich eine einzige Oboe in seiner ersten Leipziger Zeit…

Als viel späteren Jahresring wäre dann ein sinfonischer Aufführungsapparat zu bezeichnen, den man im späten 19. und 20. Jahrhundert auch für Bach-Kantaten einsetzte, um dem jeweiligen Klang der Zeit zu entsprechen, inklusive der Anpassung der Stimmen an die jeweiligen Instrumente der jeweiligen Zeit. Wie die Jahresringe des Baumes so ist auch diese Entwicklung zunächst fast immer nur additiv gewesen. Mehr und mehr, fülliger und fülliger. Aber in jeder dieser Phasen war Bachs Musik stets wirkmächtig – trotz aller dieser neuen Ringe, das muss man sich immer klarmachen.

Vor allem mit der alten Bach-Gesamtausgabe, unter deren Initiatoren etliche Komponisten der Zeit beteiligt waren, begann dann 1851 der Prozess einer sukzessiven Rückführung; zunächst nur im Notentext, in dem keinerlei Herausgeberzutat geduldet wurde; der gute alte Baum Bach gab Mitte des 19. Jahrhunderts also Orientierung im romantischen Dschungel (vor allem solchen Komponisten wie Robert Schumann und Johannes Brahms). Dann, erst gut einhundert Jahre später, erfolgte auch eine allmähliche Rückführung im Klang, in der Suche nach Originalklanginstrumenten der Bach-Zeit und ihrer authentischen Spielweise. So weit, so bekannt in Trogen!

Auch dieser Prozess der Spurensuche nach dem Originalklang ist noch längst nicht abgeschlossen. Wenige Beispiele: Das sogenannte Clarinblasen ohne in der Bach-Zeit noch unbekannte Hilfslöcher wird heute erst ganz ausnahmsweise gepflegt. Und die heute so beliebten Truhenorgeln sind eigentlich kleine flexible Hilfskonstruktionen des 20. Jahrhunderts für den Konzertgebrauch mit wechselnden Stimmungen und wechselnden Konzertorten. Bedauerlicherweise sind sie aber ein Klangzeugnis einer Zeit, in welcher die Continuogruppe im Klang gleichsam eingezäunt wird, damit die Oberstimmen desto luftiger ihren blumigen Charme verbreiten können. Aufführungen mit einer grossen Orgel und deren klanglichen Differenzierungen sollten – so meine Meinung – stärker in Betracht gezogen werden. Gerade der Continuoapparat, den Bach, je länger er in Leipzig wirkte, immer stärker ausdifferenzierte, Stichwort 16-Fuss-Kontrafagott in der letzten Fassung der Johannespassion BWV 245.5, darf meines Erachtens nicht zugunsten eines allzu oberstimmenlastigen Klangs in der italienischen Concertotradition ausgedünnt werden. Stärkere Mittel- und Unterstimmen verleihen Bachs Musik gleichzeitig eine gewisse Wucht, die aber heutzutage in Konzerten kaum zu hören ist. Dieser Klang entspräche vermutlich eher der französischen Aufführungstradition, die eine stärkere Ausdifferenzierung der Mittelstimmen zeigt. Am heutigen Abend hören wir übrigens Ausläufer dieser Tradition im Weimarer Streichersatz mit seinen zwei Bratschen. Bach zeigt sich zu dieser Zeit noch stark von dieser französischen Tradition beeinflusst; zum Beispiel entspräche dieser Tradition auch eine grössere Vielfalt an Streichinstrumenten verschiedener Grösse, nicht nur die gewissermassen normierten Violinen, Bratschen und Celli.

Kehren wir wieder zum Baum zurück: Uns Musikwissenschaftlern obliegt es auch, die Jahresringe seit der Entstehung je für sich zu betrachten und überdies auch die Wurzeln, aus denen Bachs Musik ihre Kraft zieht, klar zu benennen und wertfrei freizulegen ‒ und uns natürlich kein vernichtendes Urteil über die verschiedenen «Klänge der Zeit» anzumassen. Sie setzen jeweils an einer vorausgegangenen Tradition an, sind aus dieser heraus zu verstehen. Wer keine Oboen da caccia hat, muss sich wohl mit Englischhörnern behelfen. Cembali mussten auch erst wieder nachgebaut werden im 20. Jahrhundert. Und so weiter und so fort.

Aber eine Aufführungspraxis sollte sich nie verfestigen oder bildlich gesprochen: Der Baum sollte auch weiter frei wachsen dürfen und nicht nach einem immer wieder gleichen Muster beschnitten werden. Ein beschnittener Baum sieht wie der nächste aus. Im Kantatenkonzert kommt es vor, dass eine Kantate oft beziehungslos neben der anderen platziert wird, wie ein beschnittener Baum, losgelöst vom Kontext, aber akkurat gestutzt. Und daneben steht im Konzert bereits die zweite und die dritte gestutzte Kantate. Eigentlich Fremdkörper im Konzertsystem, und überhaupt fragt es sich: Wie weit soll man es treiben mit den Verpflanzungen von Bäumen. Gehören geistliche Kantaten auf diese Weise wirklich in die moderne Konzertpraxis?

Ja, gewiss, das Gute am Baumschnitt und an der «historisch informierten» Aufführungspraxis ist ja, dass der Baum – zum Beispiel auch von Epiphyten befreit, die sich teils ja vom Baum ernähren und ihm die Kraft entziehen – nach dem Schnitt freier dasteht. Bachs Musik, um im Bild zu bleiben, wird durch Originalklangensembles luftiger und durchhörbarer.

Und ein beschnittener Baum, das weiss ich aus meiner zugegeben laienhaften Leipziger Kleingärtnerinnenpraxis, muss ja immer wieder und wieder gestutzt werden. Aber: Hat man einmal mit dem Erziehungsschnitt begonnen, muss man ihn stets wieder in Form bringen. Er soll ja geradezu dieselbe, menschengewählte Form behalten. Diese Gefahr besteht eben auch im Umgang mit Barockmusik: dass man sie stutzt, bis sie sich nicht mehr frei entfalten kann.

Bei meiner Arbeit am neuen «Bach-Werke-Verzeichnis», einer Arbeit, die nach zwölf Jahren Forschungs- und Redaktionsarbeit erst im Mai 2022 zum Ende gekommen ist, ging es selten um die konkrete Aufführungspraxis. Sehr viele Aspekte einer Musikaufführung sind ja nicht von Bach notiert worden, sie müssen mühsam abstrahiert werden und sind daher nicht Teil eines Werkverzeichnisses. Wir betrachten in der für die spezifisch Leipziger Weise quellenorientierten Bach-Grundlagen-Forschung alles aus der Warte von «Quellen»; das sind vor allem schriftlich niedergelegte Dokumente aus der Bach-Zeit und darüber hinaus Dokumente der Bach-Rezeption der verschiedenen Jahrhunderte. Und es sind die musikalischen Originalquellen, die wir im Online-Portal «Bach digital» allen Interessierten zur Verfügung stellen. Dieses Gesamtmaterial ist die Grundlage für das neue BWV3, für das wir noch einmal alle zur Verfügung stehenden Quellen neu angeschaut und tradierte Auffassungen hinterfragt haben.

Das ist die immer wieder neue Aufgabe, der wir uns in Leipzig auch nach Abschluss der «Neuen Bach-Ausgabe» weiterhin stellen: Wir sammeln weiterhin alle Typen von Dokumenten, wir versuchen neue zu finden, wir versuchen den Kontext zu eruieren. Letztlich versuchen wir, die Datenbasis für weitergehende Studien und Analysen zu verbreitern. Das, was bisweilen auch als Faktenhuberei bezeichnet werden könnte, kann indes erst einmal für sich stehen. In einer Fake-News-Welt ist das bereits ein Statement.

Wie lässt sich das Faktenfinden mit dem Lebendigmachen von Musikgeschichte und speziell von quellenbasierter Bach-Forschung am Beispiel BWV 31, der Kantate zum 1. Ostertag, fruchtbar verbinden? Im neuen BWV3 versuchen wir insbesondere, die Werkschichte kurz zu beschreiben, die spezifische Weimarer Schicht – oder den Weimarer Jahresring – von weiteren Leipziger Ringen oder Schichten zu trennen. Wann arbeitet Bach warum diese Kantate um? Hier ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, viele Details zu beleuchten. Nur einen Aspekt möchte ich herausheben, der mir besonders auffällig erscheint, der für eine Kantate zum 1. Ostertag bemerkenswerte Ars-moriendi-Schluss. Gibt es biographische Bezüge in der Kantate, auf die Textdichter und Komponist zu Ostern 1715 abheben wollten oder mussten – so lautet meine Leitfrage angesichts meiner Beobachtung, dass wir hier ein Alleinstellungsmerkmal vor uns haben: eine Festkantate zu Ostern, die nicht mit dem Osterjubel schliesst, sondern mit der Mahnung an den Hörer, das Haus zu bestellen.

Kurz zu den äusseren Umständen um 1715: Es ist Bachs erste Kantate, nachdem ihm der 27-jährige Mitregent Prinz Ernst August am 20. März einen gehörigen Aufschlag auf sein Konzertmeistergehalt gewährt hat. Als Festkantate ist «Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret» ungewöhnlich opulent besetzt: Zu den Trompeten und Pauken und dem vierstimmigen Streicherchor und dem immerhin fünfstimmigen Vokalsatz tritt noch ein vierstimmiger Oboenchor hinzu – in der Sonata, dem Eingangschor und dem Schlusschoral. Vielleicht wirkte bei der Aufführung Prinz Ernst August auch selbst als Geiger mit. (Johann Gottfried Walther schreibt jedenfalls, dass Ernst August öfters in der Hofkapelle spielte; nach Bachs Weggang nach Köthen absolvierte der Prinz dann übrigens eine Trompeterlehre. Die repräsentative Festmusik war dem Prinzen ein Anliegen, so viel ist klar.)

Nur kurz ein paar Zahlen zur mutmasslichen Maximalgrösse der Weimarer Hofkapelle jener Zeit: Es standen hier ca. 16 Musiker regulär im Sold: vier Geiger, ein Fagottist, neun Sänger plus ein Kapellmeister, ein Vizekapellmeister und ein Konzertmeister. Und hinzugezogen wurden bei Bedarf ca. fünf Stadtmusiker und maximal zehn Regimentsoboisten neben sieben Hoftrompetern, die wiederum auch für andere Holzblasinstrumente eingesetzt werden konnten, sowie einem Pauker. Hinzutreten konnten überdies noch weitere, auch in aussermusikalischen Diensten bei Hofe tätige Bedienstete. Ein bemerkenswerter Apparat.

Der in den Sätzen 1 und 2 entfaltete grosse festliche Osterjubel kontrastiert auf eigenartige Weise mit den Mahnungen, «sein Haus zu bestellen», im hinteren Teil der Kantate (Sätze 7–9). Was hat es damit auf sich?

Der junge Prinz Johann Ernst (Neffe des regierenden Prinzen Wilhelm Ernst und Bruder von besagtem Ernst August), Bachs Schüler und ein sehr begabter Komponist, wie wir von etlichen Orchester-Concerti wissen, war seit 1713 schwer erkrankt («schmerzliche Maladie» heisst es in den Nachlassakten; wohl eine Geschwulst am Bein. Gebete für seine Genesung wurden veröffentlicht und nach einer kurzzeitigen Besserung ein Dankgebet bei seiner Rückkehr nach Weimar aus einer Kur). Hinter Johann Ernst lag im Sommer 1713 die berühmte Kavalierstour unter anderem in die Niederlande, wo man eifrig italienische Musik für den Weimarer Hof orderte. Bereits im Sommer 1714 brach er mit seiner Mutter nach Schwalbach zu einer Brunnenkur auf (später nach Wiesbaden), er verstarb dann in Frankfurt am 1. August 1715 im Alter von nur 18 Jahren – nur vier Monate nach Ostern (21.–23. April).

Die Kantate könnten der Weimarer Hofdichter Salomon Franck und der Konzertmeister Bach durchaus besonders in Hinblick auf diese grosse Bekümmernis verfasst haben. Es würde die deutliche Eintrübung des Osterjubels jedenfalls erklären. Nach einer weiteren Hypothese, die ebenfalls nicht Eingang ins BWV3 gefunden hat, wäre Bachs Abschiedsgruss an den Prinzen die Kantate «Ich hatte viel Bekümmernis» BWV 21 gewesen, von der wir den dritten Sonntag nach Trinitatis als Aufführungstag kennen, und das wäre im Juni 1714 unmittelbar vor dessen Aufbruch in die Kur gewesen.

Das Schicksal dieses jungen Weimarer Prinzen könnte mehr für Bach bedeutet haben, als bislang bekannt ist. Mir ist die Beschäftigung mit dieser aussergewöhnlichen Osterkantate «Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret» nun Anlass, hier nach Weiterem zu forschen. Doch biographische Bezüge in Bachs Vokalmusik sind – wie die Blüten eines Baumes – äusserst flüchtig.