O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

BWV 034 // zum 1. Pfingsttag

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompeten I–III, Pauken, Flauto traverso I+II, Oboe I+II, Fagott, Streicher, Orgel, Cembalo

Die Pfingstkantate «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» BWV 34 ist trotz der für dieses Hochfest typischen Klangpracht von einer besonders konzisen Anlage. Ihre für eine Leipziger Kirchenkantate ungewöhnliche fünfteilige Form mit nur einer Arie und ohne Schlusschoral lässt leicht an eine Parodievorlage denken – und tatsächlich entstammen die Sätze 1, 3 und 5 der nur unvollständig überlieferten gleichnamigen Hochzeitskantate BWV 34a.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Chor

Sopran

Susanne Frei, Leonie Gloor, Guro Hjemli, Jennifer Rudin, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Alexandra Rawohl, Olivia Heiniger, Francisca Näf, Damaris Nussbaumer, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Chasper Mani, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Plamena Nikitassova, Sylvia Gmür, Sabine Hochstrasser, Fanny Pestalozzi, Olivia Schenkel, Fanny Tschanz, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof, Joanna Bilger

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Luise Baumgartl, Martin Stadler

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Flauto Traverso/Traversflöte

Maria Mittermayr, Renate Sudhaus

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Oren Kirschenbaum

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Arthur Godel

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

29.05.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt

Erste Aufführung

1. Pfingsttag,

wahrscheinlich im Mai 1746 oder 1747

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

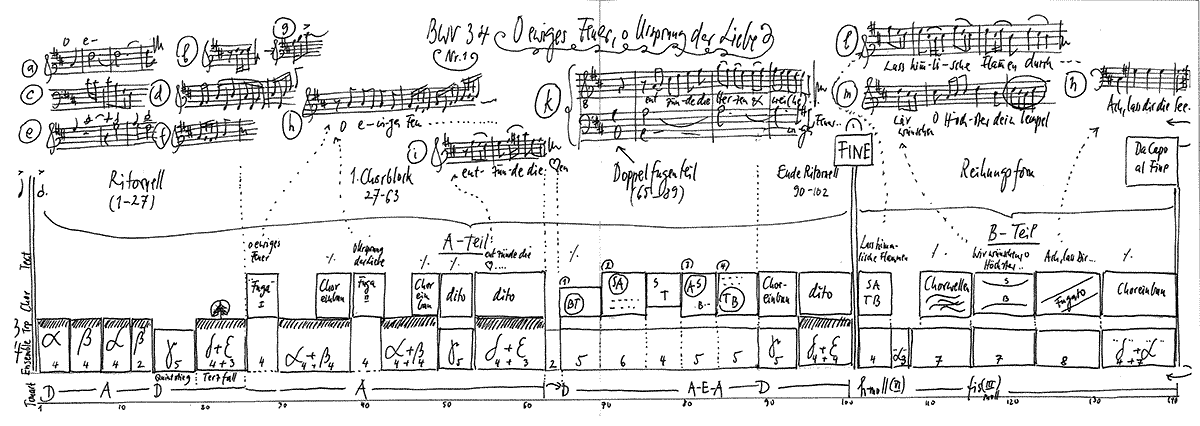

Der Eingangschor ist als dreichöriges Orchesterkonzert (Trompeten und Pauken, Oboen, Streicher) in Da-capo-Form angelegt. Vor allem der teils arios, teils weiträumig kontrapunktisch gehaltene Chorsatz ist mitsamt seiner wohlklingenden Deklamation von einer reifen Meisterschaft. Selbst der im durchbrochenen Satz mit eleganten Stimmpaaren beginnende Mittelteil enthält ein ausdrucksstarkes Fugato («Ach, lass dir die Seelen»).

In der auf ein kurzes Rezitativ folgenden Altarie wurden aus den «auserwählten Schafen» nunmehr die «auserwählten Seelen», ohne dass die pastorale Aufmachung des Satzes verändert werden musste. Zwei Traversflöten, die durch mit Dämpfer spielende Violinen in der Unteroktave verdoppelt werden, sorgen über getupften Liegetönen des Basses und der Bratsche für ein friedvolles Klangbild. Die über weite Strecken synkopierte Melodik verleiht dem Satz einen modernen Zug. Das Rezitativ Nr. 4 geht nach oratorischem Doppelpunkt ein massives Tutti über, das mit einem Chorausruf «Friede über Israel» beginnt, bevor sich die aufgebaute Spannung in unbeschwertem Jubel löst. Ein grandioser Aufschwung führt dabei den Sopran über anderthalb Oktaven bis ins zweigestrichene «a». Dass diese in der Hochzeitskantate ursprünglich rein abbildende Tirata-Figur zum Text «Eilt zu denen heilgen Stufen» nun problemlos auf die neue Wendung «Dankt den höchsten Wunderhänden» passt, beweist einmal mehr die Geschicklichkeit der barocken Librettisten und die Effizienz des oft gescholtenen Parodieverfahrens.

Man würde in dieser wirkungsvollen Komposition aufgrund ihrer Datierung auf die 1740er Jahre gern ein Beispiel für Bachs Auseinandersetzung mit dem galanten Stil seiner Söhne und Schüler sehen. Doch beweist die auf 1726 anzusetzende Parodievorlage, dass Bach bereits 20 Jahre früher zu einer durchaus populären Schreibweise fähig und er damit in gewisser Weise seiner Zeit sogar voraus war. Immerhin hat noch Wilhelm Friedemann Bach Jahrzehnte später in Halle die väterliche Komposition ohne jeden Gesichtsverlust aufführen können.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Wesentliche Teile dieser Kantate (Sätze 1, 3 und 5) gehen auf eine Trauungskantate aus dem Frühjahr 1726 zurück, welche der Librettist geschickt zu einer Pfingstkantate umgestaltet hat. Er bezieht sich auf die Lesung aus Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wo vom Heiligen Geist als von «Zungen, zerteilt wie von Feuer» die Rede ist, und auf die Jesusworte aus dem Johannesevangelium: «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen» (Joh. 14, 23) und «Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch...» (Joh. 14, 27).

1. Chor

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,

entzünde die Herzen und weihe sie ein.

Lass himmlische Flammen durchdringen

und wallen,

wir wünschen, o Höchster, dein Tempel

zu sein,

ach, lass dir die Seelen im Glauben

gefallen.

1. Chor

Die Gemeinde bittet um das Wirken des Heiligen Geistes in den Herzen der Menschen. Der Apostel Paulus schreibt: «Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt?» (1. Korinther 3, 16) Bachs lebhafte Musik malt die züngelnden Flammen des «ewigen Feuers».

2. Rezitativ (Tenor)

Herr, unsre Herzen halten dir

dein Wort der Wahrheit für:

du willst bei Menschen gerne sein,

drum sei das Herze dein;

Herr, ziehe gnädig ein.

Ein solch erwähltes Heiligtum

hat selbst den grössten Ruhm.

2. Rezitativ

Die Betenden nehmen Christus beim Wort und bitten ihn, bei ihnen einzukehren.

3. Arie (Alt)

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,

Die Gott zur Wohnung ausersehn.

Wer kann ein grösser Heil erwählen?

Wer kann des Segens Menge zählen?

Und dieses ist vom Herrn geschehn.

3. Arie

Hier ist das Zentrum und der Höhepunkt der Kantate. Grosses ist geschehen: «Von dem Herrn ist das gewirkt, es ist ein Wunder in unsern Augen» (Psalm 118, 23). Diese Arie bezog sich in der ersten Fassung, einer Heiratskantate für einen Pfarrer, auf seine Rolle als Hirte der Gemeinde. Der ruhige, pastorale Charakter der Musik erklärt sich aus dem ursprünglichen Arientext: «Wohl euch, ihr auserwählten Schafe, die ein getreuer Jakob liebt».

4. Rezitativ (Bass)

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,

die er mit Heil bewohnt,

so muss er auch den Segen auf sie schütten,

so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.

Der Herr ruft über sein geweihtes Haus

das Wort des Segens aus:

4. Rezitativ

Der Text bleibt beim Bild von der Wohnung Gottes, deutet es aber auf die Kirche, das dem Herrn geweihte Haus.

5. Chor

Friede über Israel.

Dankt den höchsten Wunderhänden,

dankt, Gott hat an euch gedacht.

Ja, sein Segen wirkt mit Macht,

Friede über Israel,

Friede über euch zu senden.

5. Chor

Der Schlusschor zitiert und paraphrasiert den Wunsch aus dem Psalter: «Friede über Israel!» (Psalm 128, 6b). Nochmals, wie schon zur Eröffnung der Kantate, bietet Bach die ganze orchestrale Festbesetzung auf mit Trompeten, Pauken, Streichern und Oboen.

Arthur Godel

«Vom Feuer der Bach’schen Musik»

Drei Kernworte mit einer grossen Aura prägen den Text der Pfingstkantate «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe». In der folgenden Reflexion erscheinen sie als Schlüssel zum Verständnis von Bachs Musik.

Ewiges Feuer

«O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» – der markante Anfangsvers der Kantate legt es nahe, über das Feuer der Bach’schen Musik nachzudenken. Über die Energie, die von ihr ausgeht und ihre Wirkung auf uns.

Woher kommt dieses musikalische Feuer? Woher kommt die Inspiration? Ist es das Brausen des Geistes, der in Feuerzungen auf die Jünger herabstürzt, wie die Bibel das Pfingstwunder beschreibt? Das Feuer des Geistes befähigte die Jünger, in vielen Sprachen zu reden, warum nicht auch in der Sprache für das eigentlich Unsagbare, in der Sprache der Musik?

Dass die Inspiration göttlichen Ursprungs sei, ist ein Mythos, der das künstlerische Tun des Menschen von Anfang an begleitet, und in der Zeit Bachs galt noch ungebrochen die Überzeugung: Alles kommt von Gott und geht zu Gott. Bach unterschrieb viele seiner Werke mit «Soli Deo Gloria» (Allein Gott zu Ehren).

Auf die Frage nach dem Ursprung seiner Ideen gibt der Barock-Komponist allerdings zunächst eine viel nüchternere Antwort. Er versteht sich als Handwerker im Dienst eines Auftrags, als artifex, nicht anders als die Steinmetze und Zimmerleute, die ein Haus oder eine Kirche bauen. Er versteht sich nicht als Schöpfer, sondern als eine Art Nachschaffer, er stellt mit seinen Werkzeugen dar, was Gott als Möglichkeit in die Welt und in die Musik gelegt hat. Erst eine Generation nach Bach stellt der Künstler sich selbst, den Ausdruck der eigenen Empfindungen ins Zentrum, spricht sich selber gottgleiche Schöpferkraft zu und ruft stolz: «Hast du das nicht alles selbst vollendet, heilig glühendes Herz?» Dieser Ausruf des jungen Goethe wäre Bach nie über die Lippen gekommen. Goethe vergleicht sich als Künstler mit Prometheus, dem Titan, der den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu bringen.

Musik, ars musica, ist nach barocker Auffassung und in Übereinstimmung mit einer langen Tradition Handwerk und als solches lehr- und lernbar. Im Unterschied zu heute gehörte zum Musikunterricht immer auch und von Anfang an das Erfinden von Musik, die inventio. Als Bachs erster Sohn, Wilhelm Friedemann, zehnjährig war und von ihm im Klavierspiel unterrichtet wurde, komponierte der Vater für ihn zum Teil während der Unterrichtsstunden zweistimmige Stücke, sogenannte Inventionen, Stücke also, die den musikalischen Erfindungsprozess exemplarisch vorführen. Friedemann konnte beim Erfinden eines musikalischen Themas und seiner kunstgerechten Ausarbeitung zuschauen. So ähnlich hat auch Johann Sebastian selber das Komponieren erlernt. Zu diesen zwei- und dreistimmigen Inventionen vermerkte Bach, sie seien eine «aufrichtige Anleitung, womit denen Liebhabern des Clavires, besonders aber denen Lehrbegierigen, eine deutliche Art gezeiget wird, nicht alleine mit 2 Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch (…) gute inventiones nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen.» Die Inventionen sind also zugleich Lehrbuch des Klavierspiels und Lehrbuch der musikalischen Erfindung (inventio) und Ausarbeitung (elaboratio).

Wie aber kommt es zur inventio, zum Finden eine Tonfolge, die nachher «wohl durchgeführt» werden kann? Zu Bachs Zeit lernte jeder Musikschüler rationale Findungstechniken, wie sie von den antiken Rednern entwickelt worden waren, Kreativitätstechniken also, die den heute gelehrten in nichts nachstehen.

Bei einer Vokalkomposition beispielsweise wurde empfohlen, zunächst im Text nach den sinntragenden Worten zu suchen und diese dann musikalisch zu übersetzen, am Beispiel unserer Kantate etwa «Feuer», «Liebe» und «Frieden». Die Bildhaftigkeit der Worte, das Züngeln der Flammen, soll in Musik abgebildet, der Sinn – Heiliger Geist – repräsentiert und der Affekt – Begeisterung – dargestellt werden.

Das Erfinden des musikalischen Themas ist also das eine, seine Ausarbeitung zu einem ganzen Satz ist das andere, das besonders Anspruchsvolle. Johann Sebastian Bach hat es in dieser Ausarbeitung, in der elaboratio, zu einem komplexen, musikalischen Sinnzusammenhang so weit getrieben wie kaum ein Musiker vor oder nach ihm. Er wusste, dass er ein Ausnahmekönner war. In seinem musikalischen Vermächtnis hat er exemplarisch und mit der ihm eigenen Systematik niedergelegt, was an kontrapunktischem Denken, der ars combinatoria, überhaupt möglich war, zum Beispiel in der «Kunst der Fuge» und im «Musikalischen Opfer».

Der Begriff der Inspiration, zentral für die Musik nach Bach, wird in den Lehrbüchern des Barock nur als Ausnahmefall behandelt, der musikalische Handwerker konnte und wollte sein Metier nicht auf die unberechenbare Gunst des Einfalls, der Inspiration, abstellen. Er brauchte für seine meist an kurze Termine gebundenen Aufträge eine solide, verlässliche Basis.

Auch den grossen Musiktheoretikern der Barockzeit war klar, dass es einen Grad der Meisterschaft gibt, der nicht jedem zugänglich ist. Sie erkannten die Ursache in der Begabung, den naturalia, wie sie das nannten. Dass einer wie Bach, dessen Familie und Vorfahren über 100 Musiker zählte, genetisch begünstigt war, liegt auf der Hand. Ist das Feuer der Bach’schen Musik das Resultat eines meisterhaften Handwerks und glücklicher Gene? Haben wir heute eine bessere Erklärung? Hilft es uns im Zeitalter der Kreativitätsforschung und der Neurobiologie wirklich weiter, wenn wir von einem Neuronengewitter reden? Welche Art von Energie entlädt sich im Kopf beim Gewitter des schöpferischen Aktes? Mit biochemischen Erklärungen möchten wir uns nicht zufrieden geben. Es bleibt ein ungelöster Rest, dort wo Meisterschaft über sich hinausweist. wo Erklärungen fehlen, setzen Bilder ein. Der Gläubige spricht von göttlicher Kraft, andere sprechen von kosmischer Energie. Dass wir dieses Unerklärliche brauchen, beweist unsere Sehnsucht danach. Künstlerische Betätigung von den Anfängen, von den Höhlenmalereien der Steinzeit bis heute, steht in Verbindung mit diesem Unerklärlichen. Brennt dieses Feuer ewig? «Ewig» – Bach unterstreicht das Wort in Seiner Vertonung mehrfach durch einen lang gehaltenen Ton. «Ewig», ein grosses Wort, ein «Donnerwort», wie es in einer anderen Kantate heisst. Im Zusammenhang mit Musik erinnert es an den indischen Weltentstehungsmythos Nada Brahma, wonach die Welt aus einem Ton entstanden ist. Die Musik wäre damit das Hörbarmachen der kosmischen Kraft, der Schwingung der Materie und des Geistes. Das liegt gar nicht so weit weg von der barocken Vorstellung, dass die irdische Musik ein Abbild der himmlischen Musik sei, dass sie in ihrer Ordnung und Harmonie die ewige Ordnung und Harmonie nachbilde. In diesem Sinne würde es Musik geben, solange es eine Vorstellung von Himmel gibt, solange es die Sehnsucht nach einem Paradies gibt.

Vom «Paradieswind» ist in einer anderen Pfingstkantate die Rede. Wenn es ums Paradies ging, hat die Musik immer eine Ausnahmestellung eingenommen, nicht zuletzt, weil sie in einer eigenen, begrifflosen Sprache spricht. Wittgensteins Satz «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen» könnte man mit Blick auf die besondere Aussagekraft der Musik abwandeln in: «worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man singen.» Der Literatur- und Sprachwissenschaftler George Steiner nennt die Musik «jenes lockende Medium offenbarter Intuitionen jenseits der Worte».

Ursprung der Liebe

Getreu dem Ratschlag der antiken Rhetoriker und dem Vorgehen eines Barockkomponisten gingen meine bisherigen Gedanken zu Bachs Musik und ihrer Wirkung von Kernworten des Kantatentextes aus, vom ersten Vers: «Feuer, Ursprung der Liebe». was aber machen wir mit dem grossen Wort «Liebe»?

Ein Vers in diesem Kantatentext berührt mich ganz besonders: «Herr, du willst bei Menschen gerne sein.» Hier ist für einmal nicht der strafende und rächende Gott angeredet, sondern der Gott der Zuneigung und der Liebe. Nicht zuletzt wegen dieser Botschaft wurden die neun Pfingstkantaten Bachs zu Verheissungen des Glücks und zu Lobgesängen der Liebe. Die Pfingstkantate «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» hat aber in einem noch viel irdischeren Sinn mit Liebe zu tun. Sie war ursprünglich eine Hochzeitskantate. In der ursprünglichen Hochzeitskantate stand die Zuneigung des jungen Paars im Zentrum. In der Altarie, die Bach übernimmt, wird diese Innigkeit, dieses Zusammengehen durch zwei eng verwandte Melodien nachgebildet, sozusagen zwei Seelen, die sich ineinander spiegeln. Diese Musik hat etwas sehr Inniges, sie belebt die eigene Liebesfähigkeit in uns.

Pfingsten war eines der anstrengendsten Kirchenfeste für einen Kantor, gleich drei neue Kantaten galt es bereitzustellen und in den verschiedenen Kirchen Leipzigs aufzuführen. Da lag es nahe, auf ein früheres werk zurückzugreifen. Die Kernworte der Pfingstlesung – «Feuer» und «Liebe» – erinnerten Bach an eine Hochzeitskantate, die er 15 Jahre zuvor komponiert hatte. Er brauchte nur wenige Textanpassungen vorzunehmen, und er hatte eine neue Kantate für Pfingsten. Die neue Fassung erhielt einen brillanten instrumentalen Glanz: mit drei Trompeten, zwei Oboen und zwei Flöten waren die Instrumente zur Hand, durch die der pfingstliche wind blasen konnte, «Luft von anderem Planeten», um ein Wort von Stefan George zu zitieren.

Bach hat eine handschriftliche Partitur dieser Kantate seinem Sohn Friedemann geschenkt, der kurz zuvor Kirchenmusiker in Halle (übrigens Händels Geburtsort) geworden war. Er konnte so nebst eigenen Werken ein überaus glanzvolles werk seines Vaters vorstellen. Auch das ein Zeugnis der Zuneigung, der Zuneigung zwischen Vater und Sohn.

Gehen wir in unseren allegorisch-musikalischen Ausdeutungen des Kernworts Liebe noch einen Schritt weiter. Zuneigung heisst auch in Beziehung setzen. Das beginnt nach Bachs Verständnis schon bei der Erfindung einer melodischen Linie, der Abfolge der Töne, die einer inneren Logik folgen, und setzt sich fort im komplexen Zusammenspiel einer Vielzahl von Stimmen, in der Polyphonie. Bachs Söhne haben Johann Niklaus Forkel, dem ersten Bachbiografen, erzählt, wie es bei Bachs Kompositionsunterricht zuging: Bach «hatte stets ein Augenmerk sowohl auf den Zusammenhang jeder einzelnen Stimme für sich, als auch ihr Verhältnis gegen die mit ihr verbundenen und zugleicht fortlaufenden Stimmen. (…) Jeder Ton musste seine Beziehung auf einen vorhergehenden haben; erschien einer, dem nicht anzusehen war, woher er kam, oder wohin er wollte, so wurde er als ein Verdächtiger ohne Anstand verwiesen.» Damit ist neben dem inneren Bezug der Stimmen auch die strenge Gesetzmässigkeit angesprochen, der ein polyphoner Satz zu folgen hatte. Wo aber bleibt da die künstlerische Freiheit, der Raum für Phantasie?

Bach setzt der strengen musikalischen Ordnung ein Maximum an Freiheit gegenüber. Wir sehen ihn vor uns, ein Mensch, der Kraft und Mut ausstrahlt – der seine Position als Kirchenmusiker und Künstler zu verteidigen versteht, ein Denker, der den Widerspruch als notwendig erkennt. Forkel erzählt, dass Bach seinen Schülern im Tonsatz alle Freiheit zugestand, «nur musste nichts vorkommen, was dem musikalischen Wohlklang, oder der völlig richtigen, unzweideutigen Darstellung des inneren Sinns nachteilig sein konnte».

Bach schlägt in seiner Musik einen grossen Spannungsbogen zwischen gegensätzlichen Polen, zwischen Freiheit und Gesetz, Ausdruck und Denken, komplexer Kombinationskunst und dramatischer Direktheit. Als Synthesedenker verbindet er Gegensätzliches, Oper und Kantate, italienischen und deutschen Stil, französischen und deutschen Stil. Es gelingt ihm, selbst zu schwachen und frömmelnden Kantatentexten eine aussagestarke Musik zu erfinden. Er ist gleichzeitig ein Vollender und ein Neuerer, greift musikgeschichtlich zurück auf Palestrina und weist mit dem Gang an die Grenzen der Tonalität voraus auf Schönberg und Webern. Er denkt die Möglichkeiten der musikalischen Sprache bis an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Die Gegensätze werden nicht billig versöhnt, sie finden sich in einer spannungsvollen Balance, ein Zustand, den wir auch als Frieden bezeichnen könnten.

Frieden

Wie ein grosser Imperativ, den man auch als Notschrei verstehen könnte, ruft der Chor in unserer Kantate «Friede über Israel». Wenn es bei Bach um Frieden geht, dann wird kein einfältig-harmonischer Frieden vorgespielt, keine «Fried-Höflichkeit» zelebriert. Zu gut wusste Bach um die Gegenkräfte, «Lasst Satan wüten, rasen, krachen», heisst es in einem Kantatentext, oder es ist die Rede von den «scharfen Klauen des Feindes». Bach kannte auch den alltäglichen Unfrieden nur zu gut. Im wohl persönlichsten von ihm erhaltenen Dokument, einem Brief an seinen Schulfreund Georg Erdmann, schreibt er 1730 von der «wunderlichen und der Music wenig ergebenen Obrigkeit» und spielt damit auf seine Auseinandersetzung mit dem Leipziger Stadtrat und einem amusischen Rektor der Thomasschule an. Im gleichen Brief heisst es auch, er lebe «in stetem Verdruss, Neid und Verfolgung», harte Worte für Bach, der sich sonst eher nüchtern und formell äusserte.

In eine politisch relativ befriedete Zeit hineingeboren, musste Bach die Erfahrung machen, dass der Musik liebende Preussenkönig Friedrich II., dem er seine Aufwartung machte, für den er improvisierte und musizierte, den Schlesischen Krieg vom Zaun riss. Friedrich konnte nicht nur Flöte spielen, sondern auch mit dem Säbel rasseln. Bach wusste so gut wie wir: Dauerhafter Frieden ist eine Utopie, eine unverzichtbare allerdings, ein grosses Wunschbild, vielleicht sogar eine Fata Morgana.

Grosse Musik kann die Vorstellung von einem Paradies des äusseren und inneren Friedens für die Dauer einer Aufführung erlebbar machen; das ist die Stärke und der unwiderstehliche Zauber der Musik, der Bach’schen insbesondere. Sie spricht zu uns, auch abgelöst von der Theologie ihrer Zeit, sie hat ihre eigene Theologie und ihr eigene Erlösung.

Wenn wir von Frieden und Versöhnung reden, so bezeichnen wir das Gespräch als den Königsweg dazu. Bachs Musik eröffnet das Gespräch mit seinen Hörern, sie redet zu uns. Diese so sehr an Rhetorik geschulte Kunst will uns ansprechen, erfreuen und aufrütteln – und sie bildet in ihrer inneren Struktur, der spannungsvollen Harmonie ihrer Stimmen, ein Gespräch nach, das von wechselseitiger Achtung und Zuneigung geprägt ist.

«Er sah seine musikalischen Stimmen» – berichtet Forkel – «gleichsam als Personen an, die sich wie eine geschlossene Gesellschaft miteinander unterreden. Waren ihrer drei, so konnte jede bisweilen schweigen und den anderen so lange zuhören, bis sie selbst wiederum etwas Zweckmässiges zu sagen hatte.»

Reden im richtigen Moment und Zuhören im richtigen Moment –auch das eine Form der Zuneigung. Kehren wir also zurück zum Feuer der Bach’schen Musik und hören die Kantate ein zweites Mal.