Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

BWV 074 // zum 1. Pfingsttag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauken, Oboe I+II, Oboe da caccia, Streicher und Basso continuo

Es gibt gleich zwei Bach-Kantaten für den ersten Pfingsttag (BWV 59, BWV 74), welche das schöne Zitat aus Johannes 14, 23 an den Anfang setzen: «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten.» Mit der hier aufgeführten Kirchenmusik BWV 74 aus dem Jahr 1725, nun nach einem Libretto der Leipziger Dichterin Christiane Mariane von Ziegler, hat der Thomaskantor jedoch die deutlich abgerundetere Fassung vorgelegt. In sie sind zwei Sätze der wohl bereits 1723/24 fertiggestellten kleineren Schwesterversion BWV 59 eingegangen. Die Thematik des Pfingstfestes, der Heilige Geist, der bei den Menschen «Wohnung» nimmt, ihre Herzen öffnet, sie liebesfähig macht und auch tröstet, wird auf bewegende Weise in Wort und Musik gebracht. Der vom Duett zum vollgültigen Chorsatz samt reicherem Bläserklang gereifte Eingangssatz setzt einen festlichen Ton, in den sich die apart instrumentierten Arien ebenso einordnen wie die jeweils dem Bass übertragenen und als Arioso und Rezitativ umgesetzten weiteren Schriftworte aus dem Johannesevangelium und Römerbrief. Damit verbindet die Kantate in ausgewogener Weise Glanz und Zugänglichkeit, sie zeigt Bibeltreue und eine persönliche Form religiöser Aneignung.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Ulrike Hofbauer

Alt/Altus

Benjamin Williamson

Tenor

Jakob Pilgram

Bass

Matthias Helm

Chor

Sopran

Alice Borciani, Jennifer Ribeiro Rudin, Simone Schwark, Linda Loosli, Lia Andres, Mirjam Wernli

Alt

Jan Thomer, Antonia Frey, Laura Binggeli, Lea Scherer, Alexandra Rawohl

Tenor

Marcel Fässler, Klemens Mölkner, Manuel Gerber, Christian Rathgeber

Bass

Philippe Rayot, Julian Redlin, Daniel Pérez, Simón Millán, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Péter Barczi, Christine Baumann, Petra Melicharek, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó, Aliza Vicente

Viola

Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Mühlethaler

Violoncello

Maya Amrein, Jakob Valentin Herzog

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Andreas Helm, Philipp Wagner

Oboe da caccia

Andreas Helm, Clara Espinosa Encinas

Fagott

Susann Landert

Trompete

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Pauke

Martin Homann

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referent

Kerstin Wiese

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

26.05.2023

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

20. Mai 1725, Leipzig

Textgrundlage

Johannes 14, 23 (Satz 1); Christiane Mariane von Ziegler (Sätze 2–3, 5, 7); Johannes 14, 28 (Satz 4); Römerbrief 8, 1 (Satz 6); Paul Gerhardt (Satz 8)

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

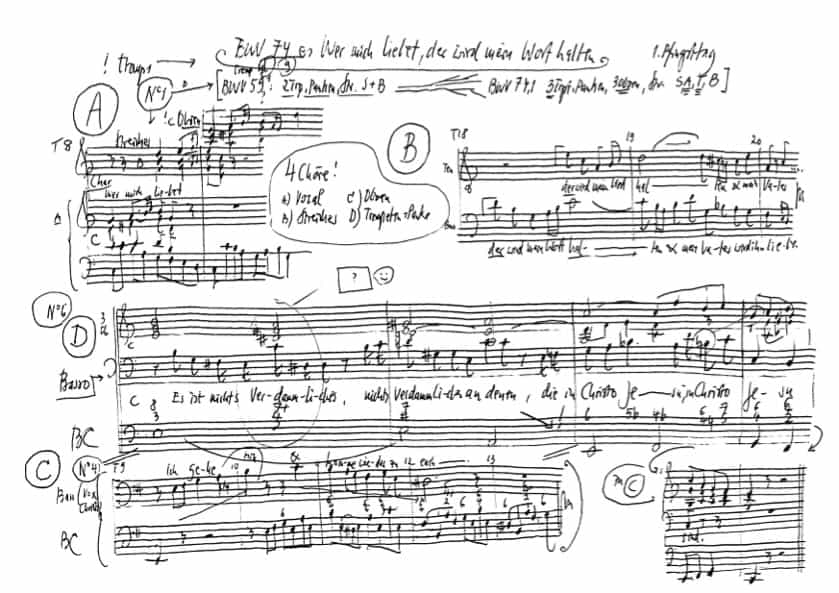

Die Kantate «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten» BWV 74 zeigt den Thomaskantor Bach mitten in seiner kompositorischen Werkstatt. Zum 1. Pfingsttag 1725 im Rahmen eines Minizyklus von neun Kantaten nach Libretti der Leipziger Dichterin Christiane Mariane von Ziegler entstanden, stellt das Werk eine deutlich erweiterte Fortentwicklung der gleichnamigen Kantate BWV 59 dar, die Bach wohl bereits 1723 skizzierte und dann im Folgejahr 1724 in einer für seine Verhältnisse eher provisorischen Gestalt erstmals darbot. Die Thematik des Pfingstfestes und damit der Heilige Geist, der bei den Menschen «Wohnung» nimmt, ihre Herzen öffnet, sie liebesfähig macht und auch tröstet, wird damit sowohl emotional anrührend wie formal ausgewogen in Wort und Musik gebracht. Mit ihren apart instrumentierten Arien sowie den dem Bass übertragenen Jesusworten verbindet die Kantate in glücklicher Weise Glanz und Zugänglichkeit, sie zeigt Bibeltreue und eine persönliche Form geistlicher Aneignung.

Der vom Duett zum vollgültigen Chor gereifte Eingangssatz setzt in seiner Version des kraftvollen Bibeldictums aus Johannes 14, 23 einen festlichen Ton, wobei die gegenüber BWV 59 um eine dritte Trompete, ein teilobligates Oboentrio sowie Alt und Tenor erweiterte Besetzung ein mehrchöriges Konzertieren ermöglicht, ohne dem Satz seine funkelnde Durchsichtigkeit zu nehmen. Die folgende Sopranarie «Komm, komm, mein Herze steht dir offen» lässt die gläubige Seele diese Verheissung des Pfingstfestes überschwänglich bekräftigen. Auch diese Arie ist aus der Erstfassung BWV 59 übernommen – sie hat durch den prägenden Wechsel von Violine und Bass zu Oboe da caccia und Sopran jedoch an zarter Leichtigkeit gewonnen. Das Altrezitativ «Die Wohnung ist bereit» bestätigt die Ergebenheit des gläubigen Herzens, verbindet dies jedoch mit einer pfingstlichen Wendung der Abschiedsreden Jesu, die in der dringlichen Bitte «Drum laß mich nicht erleben, daß du gedenkst, von mir zu gehen» kulminiert.

Die tröstliche Antwort darauf folgt in der nur vom Continuo begleiteten Bassarie, die wiederum den Abschiedsreden Jesu entnommen ist. Die darin gewährte Zusage «Ich gehe hin und komme wieder zu euch» lässt diesbezüglich keinerlei Zweifel aufkommen, erhält durch die bibeltreue Ergänzung «Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen» jedoch eine mahnende Färbung. Der für solche Konstellationen stets sensible Bach kombiniert daher in seiner musikalischen Aneignung den einem Jesuswort geziemenden sanftmütigen Ernst der sängerischen Kantilene mit einer geschäftigen Continuomotivik, in deren arbeitsam modulierenden Aufwärtsbewegungen die Mühsal des Werbens Jesu um die vertrauende Nachfolge der Gläubigen hörbar wird.

Ohne weitere rezitativische Einschübe versetzt sich die Tenorarie gestisch in die Situation dieser davon inspirierten Gläubigen und ermuntert in einer Geste musikantischer Selbstermutigung zu freudigem Spiel und Gesang. Der ausgedehnte Satz bringt im leuchtenden G-Dur und beschwingten Gestus eines Violinkonzertes den Umschlag zum lautstarken Bekenntnis, wobei er die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi mit der Warnung vor den Versuchungen des Satans zu verknüpfen versucht.

Das folgende Bassrezitativ gibt darauf mit einem Zitat aus dem paulinischen Römerbrief Entwarnung: «Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind.» Die seltene Begleitung dreier Oboen verleiht dem nur fünftaktigen Satz und vor allem seiner dogmatisch gewichtigen Aussage atmende Wärme und liebende Präsenz.

Dass nur das Leiden und Sterben Jesu dem fehlbaren Menschen Rettung und Anteil am Himmelserbe bringen und ihm so die Kraft verleihen können, aus seiner Gefangenschaft auszubrechen und deren brüchige Macht sogar zu verlachen, macht die folgende Altarie in einer für Bach seltenen Bravura deutlich. Mit der überraschenden Kombination eines an die Ouvertüren «auf Concertenart» Georg Philipp Telemanns erinnernden tänzerischen Orchestersatzes sowie einer hochdramatischen Vokalpartie streifte Bach den ihm qua Amt eigentlich untersagten Bereich der opernhaften Affektzeichnung mehr als nur ein wenig. Doch erweist sich gerade das entfesselte Musizieren der durch die Akkorde rauschenden Solovioline als perfekte Evokation des siegenden Heilands.

Die Kantate schliesst mit der vom vollen Orchester einschliesslich einer Trompete begleiteten zweiten Strophe von Paul Gerhardts Pfingstchoral «Gott Vater sende deinen Geist». In ihr wird die Gabe des Geistes gut lutherisch nicht auf menschliches Verdienst, sondern auf Gottes Gnade bezogen, was Bachs kraftvoll schlichter Kantionalsatz mit seiner plastischen Wortzeichnung gültig verdeutlicht.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.»

1. Chor

Der Eingangschor setzt ein mit dem Jesuswort aus den johanneischen Abschiedsreden (Joh. 14, 23), das zur Pfingstepistel aus Acta 2, 1–13 gut passt: Die Verheissung, der Geist werde beim Menschen wohnen und so die Lücke füllen, die nach dem Weggang Jesu entsteht: «… wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.» Die gegenüber der Fassung aus BWV 59 um eine dritte Trompete, ein teilobligates Oboentrio sowie Alt und Tenor erweiterte Besetzung ermöglicht ein mehrchöriges Konzertieren, ohne dem Satz seine funkelnde Durchsichtigkeit zu nehmen.

2. Arie — Sopran

Komm, komm, mein Herze steht dir offen,

ach, laß es deine Wohnung sein!

Ich liebe dich, so muß ich hoffen:

dein Wort trifft itzo bei mir ein;

denn wer dich sucht, fürcht’, liebt und ehret,

dem ist der Vater zugetan.

Ich zweifle nicht, ich bin erhöret,

daß ich mich dein getrösten kann.

2. Arie

Die Librettistin Christiane Mariane von Ziegler lässt in der Sopranarie die gläubige Seele diese Verheissung des Pfingstfestes überschwänglich bekräftigen: «Komm, komm, mein Herze steht dir offen»; diese zweifelt nicht, dass allen, die Gott suchen, lieben, fürchten, ehren, des Geistes Trost gewiss ist. Auch diese Arie ist aus der Erstfassung übernommen, hat durch den Wechsel von Violine und Bass zu Oboe da caccia und Sopran jedoch an zarter Leichtigkeit gewonnen.

3. Rezitativ — Alt

Die Wohnung ist bereit.

Du findst ein Herz, das dir allein ergeben,

drum laß mich nicht erleben,

daß du gedenkst, von mir zu gehn.

Das laß ich nimmermehr, ach, nimmermehr geschehen!

3. Rezitativ

Das Altrezitativ bestätigt: «Die Wohnung ist bereit» und das Herz ergeben, doch wird die Thematik der Abschiedsreden pfingstlich gewendet in der Versicherung: «Drum lass mich nicht erleben, dass du gedenkst, von mir zu gehen.»

4. Arie — Bass

«Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen.»

4. Arie

Die Antwort folgt in der Bassarie (wieder aus den Abschiedsreden Joh. 14, 28): «Ich gehe hin und komme wieder zu euch», nun mit der Ermahnung: «Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen.» Bach kombiniert den einem Jesuswort geziemenden sanftmütigen Ernst der sängerischen Kantilene mit einer geschäftigen Continuomotivik, in deren arbeitsam modulierenden Aufwärtsbewegungen die Mühsal des Werbens Jesu um die vertrauende Nachfolge der Gläubigen hörbar wird.

5. Arie — Tenor

Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder

in muntern und erfreuten Ton.

Geht er gleich weg, so kömmt er wieder,

der hochgelobte Gottessohn.

Der Satan wird indes versuchen,

den Deinigen gar sehr zu fluchen.

Er ist mir hinderlich,

so glaub ich, Herr, an dich.

5. Arie

In der Tenorarie kommentiert von Ziegler dichterisch die Situation der Glaubenden und ermuntert sie zu freudigem Spiel und Gesang. Der ausgedehnte Satz bringt im leuchtenden G-Dur und Gestus eines Violinkonzertes den Umschlag zum lautstarken Bekenntnis, wobei er – auf etwas gewagte Weise – die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi mit der Warnung vor den Versuchungen des Satans verbindet.

6. Rezitativ — Bass

«Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind.»

6. Rezitativ

Das von drei Oboen begleitete Bassrezitativ jedoch gibt mit einem Pauluszitat aus Römer 8, 1 Entwarnung: «Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind.»

7. Arie — Alt

Nichts kann mich erretten

von höllischen Ketten

als, Jesu, dein Blut.

Dein Leiden, dein Sterben

macht mich ja zum Erben:

Ich lache der Wut.

7. Arie

Darauf folgt eine Paraphrase und dogmatische Bestätigung des Paulussatzes durch die Librettistin: Nur Leiden und Sterben Jesu können Rettung und Anteil am Himmelserbe bringen; dann endet diese Arie mit dem frappanten Reim: «Ich lache der [sc. höllischen] Wut.» Mit der überraschenden Kombination eines an die Ouvertüren «auf Concertenart» Georg Philipp Telemanns erinnernden tänzerischen Orchestersatzes mit einer hochdramatischen Altpartie streift Bach den Bereich der opernhaften Affektzeichnung mehr als ein wenig. Doch erweist sich solch entfesseltes Musizieren als perfekte Evokation des Glaubens an den siegenden Heiland.

8. Choral

Kein Menschenkind hier auf der Erd

ist dieser edlen Gabe wert,

bei uns ist kein Verdienen;

hier gilt gar nichts als Lieb und Gnad,

die Christus uns verdienet hat

mit Büßen und Versühnen.

8. Choral

Die Kantate schliesst mit der vom vollen Orchester (einschliesslich einer Trompete) begleiteten 2. Strophe von Paul Gerhardts Pfingstchoral «Gott Vater, sende deinen Geist». In ihr wird die Gabe des Geistes nicht auf Menschenverdienst, sondern auf Gottesgnade bezogen.

Kerstin Wiese

J. S. Bach: «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten», BWV 74, Kantate zum Pfingstsonntag 1725

Genau vor 300 Jahren wurde ein neues Kapitel der Musikgeschichte aufgeschlagen: Johann Sebastian Bach wurde zum Thomaskantor in Leipzig gewählt. Zum ersten Mal in seiner Karriere hatte er Gelegenheit, Kirchenmusik für alle Sonn- und Festtage des Jahres zu komponieren. Mit ganzer Kraft stürzte er sich in die Arbeit. In den ersten beiden Jahren präsentierte er seinem Publikum ausschliesslich eigene Werke. Waren die Stücke des ersten Jahrgangs literarisch und musikalisch sehr unterschiedlich, so setzte er sich im zweiten Jahr einen klar definierten Rahmen: 40 Wochen lang komponierte er ausschliesslich Choralkantaten auf der Basis einer musikalischen und dichterischen Grundidee. Doch vor dem Osterfest 1725 bricht dieser Jahrgang ab. Nach einigen Kantaten auf Texte unbekannter Herkunft beschloss Bach das Jahr vom Sonntag Jubilate bis zum Trinitatisfest mit einer Folge von neun Kantaten auf Libretti der Leipziger Dichterin Christiane Mariane von Ziegler. Ihre Textvorlagen inspirierten Bach zu höchst ausdrucksstarken und abwechslungsreichen Kompositionen wie der prächtigen Pfingstkantate, die wir eben gehört haben.

Doch wer war diese Frau, deren Texte Johann Sebastian Bachs Kreativität in solch hohem Masse angeregt haben? Und was erwartete Bach von den Libretti, die er seinen Kompositionen zugrunde legte?

Christiane Mariane wurde 1695 als erstes von acht Kindern in eine angesehene Leipziger Juristenfamilie hineingeboren. Bereits in jungen Jahren ereilte sie eine Reihe von Schicksalsschlägen:

In ihrem ersten Lebensjahrzehnt starben sechs ihrer Geschwister. Als sie neun Jahre alt war, wurde ihr Vater Franz Conrad Romanus – zu dieser Zeit Bürgermeister in Leipzig – wegen Unterschlagung verhaftet. Er blieb bis zu seinem Tod in Haft – insgesamt 41 Jahre lang. 1711 – im Alter von 16 Jahren heiratete Christiane Mariane den Adligen Heinrich Levin von Könitz. Doch ihr Mann starb bereits ein Jahr später, kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Mit 19 heiratete sie Georg Christoph von Ziegler und bekam eine weitere Tochter. Wahrscheinlich begleitete sie ihren Mann, einen Militärhauptmann, auf den Feldzügen im Nordischen Krieg. Doch um 1722 starben auch ihr zweiter Mann und beide Töchter. Mit gerade einmal 27 Jahren war Christiane Mariane von Ziegler zweifach verwitwet und kehrte zurück in ihr Elternhaus nach Leipzig.

Die folgenden zwanzig Jahre widmete sie sich ganz der Literatur und Kunst. Sie veröffentlichte zahlreiche Gedichte, Prosa und Übersetzungen. Vehement verteidigte sie das Recht der Frauen auf Bildung und Beteiligung am literarischen und gesellschaftlichen Diskurs. Als eine der ersten Frauen in Deutschland führte sie einen literarisch-musikalischen Salon und schuf sich so einen Ort, an dem sie aktiv das kulturelle und gesellschaftliche Leben mitprägen konnte. In ihrem Salon trafen sich kleine Gesellschaften aus Männern und Frauen zu anregenden Gesprächen und gelehrten Spielen. Die Gäste dinierten, diskutierten über Literatur, dichteten aus dem Stegreif, musizierten und lauschten Konzerten. Musik spielte eine wichtige Rolle in ihrem Salon. Im Vorbericht ihres ersten Gedichtbandes berichtet sie, dass durchreisende Virtuosen ihr oft «die Ehre ihres Zuspruchs» gönnten. Von Ziegler spielte selbst Flöte, Laute, Tasteninstrumente und sang. In ihrer 1731 veröffentlichten Briefsammlung plädierte sie dafür, dass Frauen Traversflöte spielen dürften – ein Instrument, das in Deutschland gemeinhin Männern vorbehalten war. Sie korrespondierte mit Kapellmeistern und tauschte sich mit ihnen über Musikstücke aus. Inwiefern sie mit Johann Sebastian Bach über ihre Kantatentexte diskutierte oder ob er Gast in ihrem Salon war, ist unbekannt. Nur einmal, in ihrem Gedicht «Zu einer Garten-Musik» aus dem Jahr 1729, erwähnt sie Bach als möglichen Komponisten einer schönen Ouvertüre. Bekannt ist zudem, dass ihre Tante die Patenschaft für Bachs Tochter Elisabeth Juliana Friederica übernahm.

In ihren Veröffentlichungen betonte von Ziegler immer wieder die Gabe der Frauen zur natürlichen Rede, die sie bei gleichen Bildungschancen zur Dichtkunst prädestinierte. So schreibt sie zur Einführung ihres Gedichtes «Vertheidigung unseres Geschlechts wider die Mannspersonen»: «Die natürliche Schreib-Art ist ohne Zweifel besser, als die gekünstelte, hochtrabende und schwülstige. Das Frauenzimmer liebt die erstere und ist darinnen gleichsam zu Hause: aber was vor übersteigende Sachen haben uns nicht die Manns-Personen bisweilen zu Lesen gegeben? Wir gestehen es gern, dass nicht alle Poeten so unnatürlich schreiben: allein da noch kein Frauenzimmer gewiesen werden kann, die ihnen hierinnen gefolget wäre: so bleibt eine ausgemachte Sache, dass unserm Geschlechte in diesem Stücke der Vorzug gebühre.»

Dieser Beitrag gehört zu ihren frühesten Veröffentlichungen. Er erschien im Dezember 1725 – ein halbes Jahr nach ihrer Zusammenarbeit mit Bach – in der Wochenschrift «Die vernünftigen Tadlerinnen». Die Herausgeber um Johann Christoph Gottsched wollten eine bürgerliche weibliche Leserschaft mit den Gedanken der Aufklärung bekannt machen. Sowohl die ausschliesslich männlichen Herausgeber als auch alle Verfasserinnen und Verfasser traten unter weiblichen Pseudonymen auf.

Ihren ersten Gedichtband unter eigenem Namen veröffentlichte von Ziegler 1728 und drang damit tief in die männliche Sphäre ein: Der überwiegende Teil des «Versuchs in gebundener Schreib-Art» ist weltlichen Themen gewidmet, darunter viele satirische, spöttische und gar derbe Gedichte. Unter den wenigen geistlichen Dichtungen ragen die überarbeiteten Fassungen der von Bach vertonten Kantatentexte hervor – Dichtungen also, die zur Aufführung in der Kirche gedacht waren und tatsächlich dort aufgeführt worden waren! Nicht nur erschien der Band unter ihrem eigenen Namen. In der Vorrede betonte sie zudem, dass kein Mann den Band redigiert habe.

Ansporn für den 1729 erschienenen zweiten Teil des «Versuchs» waren dagegen Kantatentexte – im Mittelpunkt stehen 64 Dichtungen, die zusammen mit den neun bereits veröffentlichten einen kompletten Jahrgang ergeben. In der Vorrede gibt von Ziegler Ratschläge, wie Komponisten mit den Texten umgehen könnten: Da sie recht lang seien, könnte man den ersten Teil vor der Predigt, den zweiten danach aufführen. Auch könne man aus dem einen Jahrgang unschwer zwei machen.

1731 veröffentlichte sie als erste Frau in Deutschland eine Briefsammlung: die «Moralischen und vermischten Send-Schreiben». Im Jahr zuvor war sie als einziges weibliches Mitglied in die «Deutsche Gesellschaft» aufgenommen worden, die sich der Pflege der deutschen Sprache widmete. Zweimal erhielt sie den Preis für Dichtkunst, den die Gesellschaft jährlich auslobte. Im Oktober 1733 zeichnete sie die Universität Wittenberg auf Vorschlag von Gottsched als erste Frau in Deutschland zur Poeta laureata aus – der höchsten Ehre als Dichterin. An der offiziellen Krönungszeremonie durfte sie als Frau allerdings nicht teilnehmen. Die Urkunde und den Lorbeerzweig überreichte ihr der Dekan in Anwesenheit verschiedener Honoratioren eine Woche später in ihrer Wohnung.

Die Ehrung erregte Aufsehen in positiver wie negativer Hinsicht. Erhielt sie zum einen viele Huldigungsgedichte, so sah sie sich zum anderen starken Attacken ausgesetzt. Es zirkulierten karikierte Spielkarten mit einem geschwärzten Bild von Zieglers und anonym veröffentlichte Schmähschriften. Leipziger Studenten behaupteten darin, sie verdiene ihren Unterhalt durch kommerzielles Glücksspiel und verführe junge Männer. Der Prozess gegen die Urheber der Verunglimpfungen wurde auf Anweisung des Dresdner Hofes niedergeschlagen; den Universitäten wurde verboten, Frauen künftig ohne Genehmigung aus Dresden auszuzeichnen. Im Vorwort ihrer Übersetzung von Madeleine de Scuderys «Scharfsinnigen Unterredungen» schrieb die selbstbewusste Dichterin 1735: «Die vielfältigen unverschämten Schmähungen haben mir den Vortheil gegeben, dass ich allem boshaften und niederträchtigen Verfahren keinen Schritt weiche; kurz, meine Neider und Feinde sind nicht im Stande, mich im geringsten zu kränken oder aufzubringen.»

Ihre letzte grosse Publikation – die «Vermischten Schriften, in gebundener und ungebundener Rede» – erschien 1739. Zwei Jahre später heiratete sie den Universitätsprofessor Balthasar Adolf von Steinwehr und zog mit ihm nach Frankfurt an der Oder. Aus dem öffentlichen Leben zog sie sich grösstenteils zurück.

Doch zurück zu der Frage, was Bach von seinen Textdichtern und seiner einzigen Textdichterin erwartete.

Über Bachs Librettisten und seine Zusammenarbeit mit ihnen ist erstaunlich wenig bekannt. Sein einziger auf einem festen Prinzip basierender Jahrgang – der Choralkantatenjahrgang – blieb unvollendet. Anders als Zeitgenossen wie Georg Philipp Telemann griff Bach kaum auf gedruckte Kantatenzyklen zurück. Die Mehrheit seiner Librettisten ist daher bis heute unbekannt. Für die Leipziger Kantaten verwendete Bach ganz unterschiedliche Textvorlagen: ältere Texte von Georg Christian Lehms, Salomo Franck oder Erdmann Neumeister ebenso wie Libretti von jungen, literarisch und musikalisch gebildeten Leipziger Dichtern wie Christian Friedrich Henrici, genannt Picander, Christoph Birkmann oder Christiane Mariane von Ziegler.

Offensichtlich war Bach an vielfältigen Anregungen und frischen Ideen interessiert. Die heterogenen Vorlagen boten ihm ein reichhaltiges Material, um die Möglichkeiten der Gattung Kantate in mannigfacher Hinsicht auszuloten, Traditionen aufzunehmen und innovative Lösungen zu schaffen.

Liess er ältere Texte oft für seine Zwecke anpassen, so ist es naheliegend, dass er auch mit seinen Librettisten vor Ort den künstlerischen Austausch suchte. Bedenkt man, dass sich Bach in seinem Choralkantatenjahrgang 40 Wochen lang einem engen Korsett unterworfen hatte, so verwundert es nicht, dass ihn die variantenreichen Ziegler-Texte zu höchster Erfindungsgabe inspirierten. Die vielen Bibelworte etwa, die Christiane Mariane von Ziegler an ganz unterschiedlichen Stellen ihrer Texte verwendete, liessen Bach grossen Freiraum bei der Wahl der Satzarten. In der Kantate, die wir heute gehört haben, vertonte Bach gleich drei Bibelstellen auf unterschiedliche Weise: als Chor in Satz 1, als Bassarie in Satz 4 und als Bassrezitativ in Satz 6.

Insgesamt hat Bach in seinen Ziegler-Vertonungen stark experimentiert: So betont er in der Kantate «Auf Christi Himmelfahrt allein» BWV 128 den Kontrast zwischen Verkündigung und Schweigen, indem er im 3. Satz ein Rezitativ in die Arie einbaut. Im grossangelegten Kopfsatz der Kantate «Ihr werdet weinen und heulen» BWV 103 erfindet er eine eindrucksvolle Fugenlösung, um den Gegensatz zwischen Trauer und Freude herauszuarbeiten. In unserer heutigen Kantate sticht unter anderem die Kühnheit und Virtuosität der Altarie hervor.

Für Christiane Mariane von Ziegler waren die neun Kantatentexte für Bach ihr erster öffentlicher Auftrag – und ein singulärer in ihrer Karriere: Bachs Vertonungen ermöglichten es ihr, in der Kirche die Stimme zu erheben – gegen das lutherische Verdikt, dass Frauen in der Kirche zu schweigen hätten. Dass sie schon zu diesem frühen Zeitpunkt in ihrer Karriere das Selbstbewusstsein besass, einen solchen Auftrag anzunehmen, beeindruckt mich zutiefst. Es war eine absolute Ausnahme, dass eine Frau Libretti für die Kirchenmusik lieferte. Angesichts dieser Ausgangslage war auch Bachs Entscheidung für ihre Texte ein durchaus kühnes Unterfangen. Setzte er sich bewusst über Vorbehalte der Geistlichkeit hinweg?

Zum Zeitpunkt der Vertonungen war Christiane Mariane von Ziegler als Dichterin noch unbekannt. Ihre erste Veröffentlichung, die auch die neun Kantatentexte beinhaltete, erschien erst drei Jahre später. Mit Johann Sebastian Bach hatte sie trotz des Standes- und Geschlechterunterschiedes durchaus einiges gemeinsam: Beide bewegten sich in gelehrten Kreisen, ohne eine akademische Ausbildung absolviert zu haben. Beide waren gläubige Lutheraner. Beide waren selbstbewusste Künstler, die sich vielfältige Aufgabenfelder suchten und für ihre Überzeugungen eintraten. Ein bedeutender Komponist, der heute zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Kulturgeschichte zählt, vertonte Texte einer bedeutenden Dichterin, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Hören wir nun die Pfingstkantate «Wer mich liebet, der wird mein Wort halten» ein zweites Mal.