Ich hatte viel Bekümmernis

BWV 021 // zum 3. Sonntag nach Trinitatis sowie «für alle Zeit»

für Sopran, Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Oboe, Pauke, Streicher und Basso continuo

Die Kantate «Ich hatte viel Bekümmernis» ist mit ihrer emotionalen Tiefe und ihrem formalen Reichtum nahezu ein Solitär in Bachs Kirchenmusik. Nachweislich 1714 in Weimar aufgeführt und später mehrfach neu angeeignet, taugt sie aufgrund ihres hohen Anspruchs und ihrer für verschiedene Satztypen repräsentativen Gestalt auch als kompositorische Visitenkarte und könnte daher mit einer Bewerbung Bachs in Zusammenhang stehen. Von der klagenden Sinfonia über die in ihrem Schmerz und Liebreiz anrührenden Arien und Duette bis zu den sprechend rhythmisierten Psalm- und Choralchören spannt sich ein Entwicklungsbogen, der Leid und Kummer in Trost und Vertrauen wandelt und in eine an Händel erinnernde Apotheose des siegreichen Lammes münden lässt. Kaum je wieder hat Bach den Prozess einer schonungslosen Selbstbefragung und geistigen Heilung so überzeugend wie hier in Töne gefasst.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Olivia Fündeling-Heiniger, Simone Schwark, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger, Maria Weber

Alt

Jan Börner, Katharina Jud, Liliana Lafranchi, Francisca Näf, Alexandra Rawohl

Tenor

Manuel Gerber, Achim Glatz, Tobias Mäthger, Walter Siegel

Bass

Matthias Lutze, Grégoire May, Valentin Parli, Daniel Pérez, Philippe Rayot

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Claire Foltzer, Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Martina Zimmermann

Violoncello

Martin Zeller, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Trompete

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Pauke

Martin Homann

Oboe

Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Cembalo

Jörg-Andreas Bötticher

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Niklaus Peter Barth, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Konrad Hummler

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

30.11.2018

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler, Nikolaus Matthes

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erstmalige Aufführung

1714 in Weimar; «Köthener Fassung» um 1720/21 (Köthen/Zerbst)

Textdichter

Unbekannt: Der Text der Kantate stammt wahrscheinlich von Salomo Franck

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Kantate BWV 21 gehört zu den von der Genese her komplexesten Werken des Bach‘schen Kantatenkosmos. Mindestens drei verschiedene Gruppen an Originalstimmen verweisen auf eine mehrstufige Entstehung, die von Bachs Hallenser Organistenbewerbung 1713 über eine 1714 belegte Weimarer sowie eine für 1720 vermutete Hamburger Darbietung bis zur um Posaunen ergänzten Leipziger Fassung von 1723 reicht; im überlieferten Material finden sich zudem Ergänzungen aus der Zeit bis nach 1750. Dabei veränderten sich nicht nur Tonart, Vokalbesetzung, Satzbestand und Zweckbestimmung (3. Sonntag nach Trinitatis oder «für alle Zeit»); auch hinsichtlich der Homogenität der wohl auf Salomo Franck zurückgehenden Textvorlage bestehen weiterhin Fragen.

Der musikalischen Stringenz und Überzeugungskraft der Kantate tut all dies keinen Abbruch. Vielmehr setzt die einleitende Sinfonia mit ihrem Oboensolo über dem wie ein Gambenconsort zelebrierten Streichersatz sowie lastend einherschreitenden Basslinien einen klagenden Grundton, der sich in den trugschlüssigen Fermaten des Satzendes zu einem Gram steigert, in dem zugleich edle Seelengrösse aufscheint, die hoffen lässt. Die Tonart c-Moll entfaltet dabei eine dunkel-geheimnisvolle Leuchtkraft, die an das unstete Flackern einer Kerze in einem düsteren Kellergewölbe denken lässt.

Vor diesem Hintergrund wirkt die eigentümliche Deklamation des Eingangschores weniger ungeschickt als individuell – das dreimalige «Ich» und die bohrenden Tonwiederholungen verleihen der über absteigenden Bassgängen ausgespannten Klage eine subjektive Eindringlichkeit, die in den stetig verdichteten Einsätzen ein ganzes Kaleidoskop an Prüfungen aufscheinen lässt. Ein rhetorischer Doppelpunkt («Aber») inszeniert den Umschlag zum geschwinderen zweiten Satzteil, der die seelenerquickenden Tröstungen des Heilands evoziert. Mit verlangsamter Schlusswendung rundet sich ein Satz, der an die geistlichen Konzerte von Bachs frühesten Kantaten wie «Aus der Tiefen» erinnert und doch einen neuen orchestralen Drive ausbildet.

Die Sopranarie gibt sich als zerbrechliches Gebilde, dessen vorhaltsdurchzogene Oboenkantilene von einer Vokalpartie aufgegriffen wird, die nur mit Mühe die Abgründe des pausendurchwirkten Generalbasssteges zu überbrücken weiss. Dieser anrührende Passionston wird im Accompagnato-Rezitativ zu einer direkt an Gott gerichteten Klage, die völlige Verlassenheit offenbart. Wie Bach in dieses Leidensszenario die kurzzeitig wärmende und darum umso schmerzlichere Erinnerung an einstiges Glück einbettet («Du warest meine Lust»), offenbart eine nahezu romantische Farbpalette, die man lange vor Schubert und Carl Philipp Emanuel Bach kaum vermuten würde.

Mit der in unserer Fassung wiederum dem Sopran übertragenen Arie «Bäche von gesalznen Zähren» weicht die Erstarrung dem schmerzlösenden Weinen, das sich in steten Seufzerketten Bahn bricht. In finsterem f-Moll wird auch tonartlich der Extrempunkt des Leidens erreicht. In den Tempowechseln des Mittelteils gelingt Bach zwischen aufgetürmten Wasserwogen und schlammigen Abgründen eine bedrängende Bildlichkeit, die die rhetorischen Codes der barocken Oper zugleich erreicht wie transzendiert.

Das klassische Psalmwort «Was betrübst du dich, meine Seele» hat Bach als behutsam orchestrierte Ensembleform angelegt, die jedem Vers einen eigenen Bewegungsduktus zuordnet. Vom bangen Fragen des Beginns über die nervöse Unruhe und das zutraulich von der Oboe beantwortete «Harren und Danken» bis zur abschliessenden Fuge «Daß er meines Angesichtes und mein Gott ist» offenbart dieser Chorsatz jenes tröstliche Potential, das allein schon in der Sprache gewordenen Gotteserfahrung des Alten Testamentes beschlossen liegt.

Der nach der Predigt angesiedelte zweite Kantatenteil beginnt mit einem Accompagnato, in dessen suchende Frage «Ach Jesu, meine Ruh, mein Licht, wo bleibest du?» sich der vom Bass verkörperte Heiland jetzt auch persönlich einschaltet («O Seele, sieh! Ich bin bei dir»). Aus dem ungläubigen Staunen des Soprans und der sonoren Präsenz der Jesuspartie resultiert ein inniger Zwiegesang, dessen Wiedersehensfreude durch den erlittenen Schmerz besonders glaubwürdig wirkt. Diese Gemeinschaft wird in einem Duett mit Continuo ausgekostet, das dank seines munteren Bassgestus beinahe kokette Züge ausbildet und demonstriert, welch zutrauliche Diesseitigkeit die uns heute fremde Jesusminne der voraufklärerischen Theologie freisetzen konnte. Dass im kosenden Liebesgeflüster zugleich Grundzüge der lutherischen Rechtfertigungsund Abendmahlslehre verhandelt werden, macht Stücke dieser Art zu einem ebenso sinnlichen wie intellektuellen Vergnügen.

Ein weiterer Chorsatz führt die bisher ausgesparte Dimension des Gemeindechorals ein, indem er die motettische Aneignung des Psalmtextes «Sei nun wieder zufrieden, meine Seele» mit dem Vortrag zweier Strophen aus Georg Neumarks Trostlied «Wer nun den lieben Gott lässt walten» kombiniert. Die Melodie trägt zunächst das ehrwürdige Gewand eines Tenor-Cantus-firmus und wechselt dann in die Sopranlage, womit der Komponist zugleich seine von der Orgel kommende Flexibilität demonstriert.

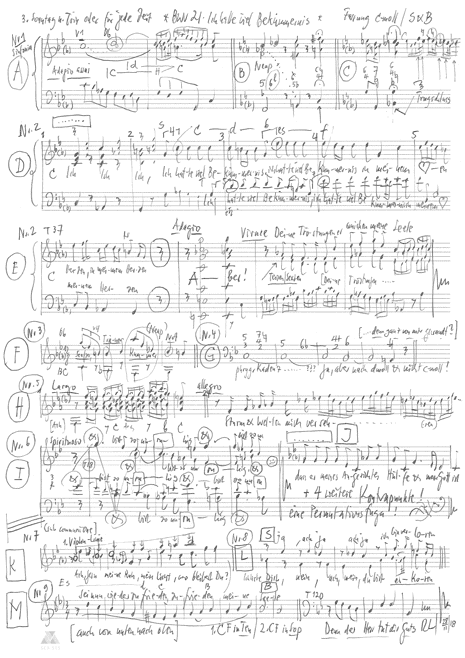

Eine wohl nicht von Beginn an zur Konzeption gehörige Sopranarie mit geschmeidiger Bassokantilene gibt allem Kummer den Abschied, bevor die Kantate mit dem Schlusschor das persönliche Zeugnis in eine universelle Heilsverheissung verwandelt. Wuchtige Chorblöcke und schmetternde Trompetenfanfaren preisen das rettende Opfer des Lammes, bevor eine ausgedehnte Fuge den Text «Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alleluja!» mit stetig gesteigerter Emphase zelebriert. Bach verwendet dabei die sogenannte Permutationstechnik, die dank ihrer festgehaltenen Kontrapunkte gut durchhörbar ist und in den Zahnrädern ihrer gigantischen Lobmaschinerie alles Übel dieser Welt zu zermalmen scheint.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

I. Teil

1. Sinfonia

I. Teil

1. Sinfonia

Die in finsterem Moll gehaltene Sinfonia setzt mit ihrem markanten Abstiegsgestus und den klagenden Linien der Oboe und Violine einen für die Kantate prägenden Schmerzenston.

2. Chor

Ich hatte viel Bekümmernis

in meinem Herzen;

aber deine Tröstungen

erquicken meine Seele.

2. Chor

Das eindringlich wiederholte «Ich» dieses Eingangschors findet seine Worte in der Tradition: im Psalm 94, 19, mit dem das Thema der Kantate umrissen ist: Not und Kummer des Herzens, Sehnsucht und Hoffnung auf seelischen Trost. Aus drei Exklamationen dieses «Ichs» lässt Bach im ersten Satzteil eine enggeführte Fugenstruktur mit redender Motivzuspitzung herauswachsen, bevor ein geheimnisvolles «Aber» einem Vivace Raum gibt, das den göttlichen «Tröstungen» in einem kompakteren Gestus mit leise zweifelndem Andanteschluss Ausdruck verleiht.

3. Arie — Sopran

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,

ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod

nagen mein beklemmtes Herz,

ich empfinde Jammer, Schmerz.

Seufzer, Tränen, Kummer, Not!

3. Arie

In der Aria wird dieses «Ich» durch den Sopran mit obligater Oboe zu einer ganz persönlichen, klagenden und zarten Stimme, welche durch die knapp gehaltenen, aneinandergereihten Worte und durch die musikalische Form etwas vom Bewegendsten ist, das Bach geschrieben hat. Über pausendurchwirkten Continuo-Schritten ergehen sich Instrument und Singstimme im Molt’adagio in unentwegten Seufzern und schmerzlichen Abwärtsbögen.

4. Rezitativ — Sopran

Wie hast du dich, mein Gott,

in meiner Not,

in meiner Furcht und Zagen

denn ganz von mir gewandt?

Ach! kennst du nicht dein Kind?

Ach! hörst du nicht das Klagen

von denen, die dir sind

mit Bund und Treu verwandt?

Du warest meine Lust

und bist mir grausam worden:

Ich suche dich an allen Orten;

ich ruf und schrei dir nach,

allein: mein Weh und Ach!

scheint itzt, als sei es dir ganz

unbewußt.

4. Rezitativ

Das Rezitativ des unbekannten Dichters (Salomo Franck) vertieft die Klage wiederum mit Worten, die aus Klagepsalmen zusammengesucht sind. Es ist nicht der Zorn Hiobs, sondern das an Gott appellierende Ich der Psalmen, welches den Ewigen an seinen Bund und seine Treue erinnert. Bach stellt mit seinem Streicheraccompagnato dem Lamento des Tenorsolisten eine sensible Kulisse zur Seite.

5. Arie — Sopran

Bäche von gesalznen Zähren,

Fluten rauschen stets einher.

Sturm und Wellen mich versehren,

und dies trübsalsvolle Meer

will mir Geist und Leben schwächen,

Mast und Anker wollen brechen,

hier versink ich in den Grund,

dort seh in der Hölle Schlund.

5. Arie

Diese zweite Arie mobilisiert eine Fülle von barocken Sprachbildern, um die Bäche von Tränen, die Stürme des «trübsalvollen» Meeres, die persönlichen Schiffbrüche und Fahrten bis an den Rand des Abgrunds (des Höllenschlundes) vor Augen zu führen. Entsprechend verwandelt Bach hier die starre Ausweglosigkeit der Sopranarie in ein bedrängendes Leidenslied, dessen fliessende Tränenbäche selbst in der tiefsten Verzweiflung des B-Teils bereits den Weg zur heilenden Busse bahnen.

6. Chor

Was betrübst du dich, meine Seele,

und bist so unruhig in mir?

Harre auf Gott!

Denn ich werde ihm noch danken,

daß er meines Angesichtes Hülfe

und mein Gott ist

6. Chor

Mit dem später auch von Mendelssohn vertonten Zitat aus Psalm 42, 12 tritt die bekümmerte Seele in einen Dialog mit sich selber ein, spricht sich Mut und Beharrlichkeit zu – eine Wendung zum Tröstlichen hin zeichnet sich ab. Im steten Wechsel der Affekte, Gesten und Tempi transformiert Bach hier das geistliche Konzertieren seiner frühen Kantaten in ein sinfonisches Satzkonzept mit wirkungsvoll aufregistrierter Schlussfolge.

Nach der Predigt

7. Rezitativ — Duett Sopran, Bass

Sopran

Ach Jesu, meine Ruh,

mein Licht, wo bleibest du?

Bass

O Seele, sieh! ich bin bei dir.

Sopran

Bei mir?

Hier ist ja lauter Nacht.

Bass

Ich bin dein treuer Freund,

der auch im Dunkeln wacht,

wo lauter Schalken seind.

Sopran

Brich doch mit deinem Glanz

und Licht

des Trostes ein!

Bass

Die Stunde kömmet schon,

da deines Kampfes Kron

dir wird ein süßes Labsal sein.

Nach der Predigt

7. Rezitativ

Diese Wendung zum Tröstlichen verstärkt sich im ersten Rezitativ des II. Teils, in dem die Bassstimme (Jesus) der Sopranstimme (der Seele) in einem Zwiegespräch Mut zuspricht, das Dunkle auszuhalten und den Kampf durchzustehen, eine Wendung, die dann im grossen Duetto vollzogen wird. Die plastische Wechselrede der Figuren und die traumwandlerische Finesse der Streicherbegleitung machen diesen in der Tradition der Hoheliedvertonungen stehenden Satz zu einem inbrünstigen geistlichen Liebesgespräch.

8. Arie — Duett Sopran, Bass

Sopran

Komm, mein Jesu,

und erquicke

Bass

Ja, ich komme und erquicke

Sopran

und erfreu mit deinem Blicke!

Bass

dich mit meinem Gnadenblicke.

Sopran

Diese Seele,

Bass

Deine Seele,

Sopran

die soll sterben

Bass

die soll leben

Sopran

und nicht leben,

Bass

und nicht sterben,

Sopran

und in ihrer Unglückshöhle

Bass

hier aus dieser Wunden Höhle

Sopran

ganz verderben.

Bass

sollt du erben.

Sopran

Ich muß stets in Kummer

schweben,

Bass

Heil durch diesen Saft der

Reben,

Sopran

ja, ach ja, ich bin verloren,

Bass

nein, ach nein, du bist erkoren,

Sopran

nein, ach nein, du hassest

mich.

Bass

ja, ach ja, ich liebe dich.

Sopran

Ach, Jesu, durchsüße mir Seele

und Herze!

Bass

Entweichet, ihr Sorgen,

verschwinde, du Schmerze!

8. Arie

Dieses stark an ähnliche Dichtungen Salomo Francks erinnernde dialogische Ariaduett zwischen der Seele und Jesus ist ein Höhepunkt der Kantate: Der Bitte «Komm, mein Jesu, und erquicke» der Sopranstimme antwortet die Bassstimme: «Ja, ich komme und erquicke» – und so gelingt in kurzen, innigen Dialogsätzen gleichsam ein Seelsorgegespräch, bei dem die Seele ihre Not, ihre Sterbensangst, ihre Furcht vor dem Verstossen und Verlorensein ausspricht und darauf in ebenso kurzen Sätzen die gute Botschaft Jesu vom Leben, vom himmlischen Erbe, von der Erwählung und Gottesliebe vernimmt, zusammengefasst im Wort der Gnade Gottes. Bach handhabt diese Fülle an Anspielungen und Reaktionsmustern mit einer aufgeräumten Musik voll spielerischer Lust und Meisterschaft.

9. Chor

«Sei nun wieder zufrieden,

meine Seele, denn der Herr

tut dir Guts.»

Was helfen uns die schweren Sorgen,

was hilft uns unser Weh und Ach?

Was hilft es, daß wir alle Morgen

beseufzen unser Ungemach?

Wir machen unser Kreuz und Leid

nur größer durch die Traurigkeit.

Denk nicht in deiner Drangsalshitze,

daß du von Gott verlassen seist,

und daß Gott der im Schoße sitze,

der sich mit stetem Glücke speist.

Die folgend Zeit verändert viel

und setzet jeglichem sein Ziel.

9. Chor

Ein weiterer Höhepunkt folgt in einem Chorstück, in dem jeweils drei Stimmen die aufmunternden Psalmworte «Sei nun zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts» vorbringen, während ein dazwischengeflochtener Cantus firmus die dritte und fünfte Strophe aus Georg Neumarks Trostlied «Wer nur den lieben Gott lässt walten» intoniert. Die altertümliche Motettenform betont das Ehrwürdige des Psalmtextes; die Hinzufügung der Instrumente und die Verlagerung der Melodie vom Tenor in den Sopran verleiht der Strophenfolge ein Moment der Steigerung.

10. Arie — Sopran

Erfreue dich, Seele, erfreue

dich, Herze,

entweiche nun, Kummer,

verschwinde, du Schmerze!

Verwandle dich, Weinen,

in lauteren Wein!

Es wird nun mein Ächzen

ein Jauchzen mir sein.

Es brennet und flammet

die reineste Kerze

der Liebe, des Trostes

in Seele und Brust,

weil Jesus mich tröstet

mit himmlischer Lust.

10. Arie

Der nur von Violoncello und Orgel begleitete beschwingte Ariensatz bekräftigt mit den Worten «Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze» die Botschaft, mahnt Wandlung an und fasst so die Botschaft vom Trost zusammen.

11. Chor

Das Lamm, das erwürget ist,

ist würdig zu nehmen Kraft

und Reichtum und Weisheit

und Stärke und Ehre und

Preis und Lob.

Lob und Ehre und Preis und

Gewalt sei unserm Gott von

Ewigkeit zu Ewigkeit, amen,

alleluja! Amen, alleluja, Lob!

Amen, alleluja!

11. Chor

Diese wird im Abschlusschor mit einem triumphalen Zitat aus der Offenbarung des Johannes (Apk. 5, 12/13) «Das Lamm, das erwürget ist» und einem Alleluja am Schluss einer ausführlichen Doxologie gekrönt. Die erstmals hinzutretenden Blechbläser verschaffen als überraschende Zutat den skandierenden Textrufen prachtvollösterlichen Glanz, während die konzertant aufgebrochene Schlussfuge die Kantate in musikantischem Gestus enden lässt.

Konrad Hummler

«Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen;

aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.»

I.

Ja – wenn es dann einmal so weit sein soll, dass ich Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werde, dann schon am liebsten genau so: wie der atemberaubende Schluss dieser Kantate, entfesselt, unbekümmert, frei von Zweifeln, vielstimmig-einstimmig jubelnd. Johann Sebastian Bach reisst uns in einer beispiellosen Steigerung aufwärtswirbelnder Kaskaden von den Kirchenbänken und offenbart damit seine eigene Apotheose. Dass Bach der fünfte Evangelist sei, diese Aussage kommt wahrlich nicht von ungefähr. Ähnlich fesselnde musikalische Momente – es gibt deren viele, wie es unsere langjährigen Konzertbesucher schon mehrfach erlebt haben –, sie bestätigen die gewagte Qualifikation durchaus. Bach war als ganz gewöhnlicher Mensch aber in der objektiv und subjektiv gegebenen Tristesse der menschlichen Realität genügend verortet, dass er die Begegnungen mit Gott auch dunkel, seufzend, klagend, weinend, zagend, fordernd, zürnend, ermattet und ergeben darzustellen gedrängt war. Die vorliegende Kantate ist in meinen Augen eine der vollständigsten Abfolgen von unterschiedlichsten Empfindungen, wie sich ein Mensch im grossen Gegenüber fühlen kann. Von unendlich elend und verlassen bis zu unendlich befreit und glücklich. Dichte Musik! Wert, sie an einem Abend doppelt aufzuführen…

II.

Ich werde als Gründer und Präsident der Johann Sebastian BachStiftung oft nach meinem Verhältnis zum Glauben gefragt. Die einen möchten mir ein vorbehaltloses Bekenntnis abringen, die anderen wollen mich ihrem philosophisch-existentialistischen Lager zuordnen. Es geht um die «Gretchenfrage», wie es vor sechs Monaten an dieser Stelle Hans Magnus Enzensberger formulierte und bei der Gelegenheit allem Kategorischen, darunter dem Atheismus, eine Absage erteilte. Es erstaunt mich immer wieder, wie apodiktisch diese Gretchenfrage vorgetragen wird, wie hoch die Erwartungen gesteckt sind, aufgrund der Antwort die Welt noch besser in Freund und Feind einteilen zu können. Dabei wären doch gerade hier Schattierungen und Farbtöne aller Art am Platz – und Raum für Skepsis, Zweifel oder eben auch stilles Gottvertrauen. Hinter manch laut geäussertem Bekenntnis und auch manch philosophisch verbrämter Wortanhäufung versteckt sich nicht selten mangelndes Können oder Wollen zu eigener metaphysischer Beschäftigung. Sie ist eben anstrengend, die metaphysische Beschäftigung, hat viel mit Bekümmernis zu tun, und sie will so ganz und gar nicht in die heutige Zeit der unbegrenzten technischen Möglichkeiten und der schrankenlosen Machbarkeit passen. Neuerdings sollen wir nun also ewig leben können. Die Technik sei in der Lage, den Tod zu bannen… Vielleicht wäre es eher die grassierende metaphysische Nichtbeschäftigung, die Anlass zu Bekümmernis sein müsste!

III.

Ich glaube, dass ich es als Glück oder, wenn Sie wollen, als Segen bezeichnen darf, mittlerweile ein ziemlich ungestörtes Verhältnis zur Gottesfrage zu haben. Dabei hätte es auch anders kommen können. Meine Mutter pietistischer Herkunft drängte uns Kinder zu einem relativ engen, dem religiösen Eifer nicht ferne stehenden Glaubensleben. Mein Vater liess sich dagegen kaum in die Karten blicken und markierte höchstens den agnostischen Stoiker. Noch war in meiner Jugend der Zweite Weltkrieg mit seinen abgrundtiefen Greueln zu prägnant, als dass man ohne sehr berechtigte Vorbehalte von einem allmächtigen Gott oder gütigen Vater hätte reden können. Das vollmundig-begeisterte «Gott ist die Liebe» der Sonntagsschulzeit erstarrte im Erkenntnisschub meiner Adoleszenz. Die Lektüre von Celan, Nietzsche und Camus war darauf angelegt, letzte religiöse Regungen ersticken zu lassen. Da half auch der wohlgemeinte Konfirmandenunterricht des Linsebühlpfarrers nichts.

Wäre da nicht mein gefürchteter Mathematiklehrer gewesen, der zur Auflockerung zwischen allen algebraischen und geometrischen Krisen einigen aufgeweckten Schülern die Möglichkeit bot, Vorträge über mathematische Grundfragen und Persönlichkeiten zu halten. Ich wählte den deutschen Mathematiker, Logiker und Philosophen Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848–1925), der als Erster eine formale Sprache und, damit zusammenhängend, formale Beweise entwickelte. Er beeinflusste Denker wie Rudolf Carnap, Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Frege beschrieb die Logik nicht nur abschliessend und wendete sie an, sondern stiess an ihre Grenzen und überschritt sie ungewollt. 1902 wies ihn Bertrand Russell auf einen unlösbaren Widerspruch hin, nämlich die sogenannte Russell’sche Antinomie. Sie besagt, dass die Menge aller Mengen sich nicht selber beinhalten kann oder aber nicht die Menge aller Mengen sein kann.

So wie 1902 Russells Brief den Kollegen Frege in höchste Bekümmernis stürzte, weil dieser sein Lebenswerk der unzweideutigen Darstellung der Logik als gescheitert betrachten musste, so wurde die Lektüre dieser Literatur für mich zum turning point meiner Weltsicht. Russells Antinomie wurde nie befriedigend aufgelöst. Seither gilt als gegeben, dass die menschliche Logik Grenzen hat. Ich vermutete bald einmal, dass das Endliche das Unendliche nicht adäquat beschreiben kann, und stiess einige Jahre später, im Zuge der Arbeiten für meine weitgehend formallogische Dissertation, darauf, dass mit binärer Ja/Nein-Logik Werturteile nicht gefällt werden können, sondern bestenfalls beschrieben, emuliert. Noch später lehrte mich der grosse Mathematiker Benoît Mandelbrot, den ich persönlich kennenlernen durfte, dass ein Fehler immer grösser und gewichtiger wird, je genauer man misst, je genauer man kontrolliert und korrigiert und je mehr man ihn zu vermeiden versucht. Aus der tiefen Bekümmernis über das inhärente Kontrolldefizit der Menschen fand ich nur durch die ausserhalb aller Logik stehende Annahme, dass es da doch noch etwas Höheres, etwas Überirdisches geben müsse, das Logik und Widersprüche in sich aufhebt, das umfassend zu verstehen uns unmöglich ist und das wir höchstens auf die eine oder andere Art erahnen können.

Ohne die Ahnung dieses übergeordnet Unfassbaren wäre die Welt für mich in jeder Hinsicht hoffnungslos leer und trostlos geworden und geblieben. Etwa so, wie es jene Abdankungsrituale sind, an welchen, statt Gottesdienst gefeiert, das Andenken an den Verstorbenen zelebriert wird. «Du wirst für immer in uns weiterleben!», wird jeweils feierlich beteuert. Und die Leute merken nicht einmal, dass sie gerade einer Instant-Reinkarnationslehre auf den Leim gekrochen sind.

Am Schluss aber, weil es eben ganz ohne Gott doch nicht geht, wird dann doch noch ein verdrücktes «Vaterunser» gemurmelt. Es ist so: Die Welt der Gottesleere hat noch nicht zu ihren Ritualen gefunden. Vielleicht wird sie es nie können. Weil halt doch etwas fehlt.

Ich bin natürlich weit davon entfernt, mit der Begrenztheit menschlichen Vermögens den Gottesbeweis antreten zu wollen. Wo die Logik an ihr Ende kommt, ist der «Beweis» ja ohnehin inhaltslos. Aber gerade deshalb meine ich, dass die freudige Annahme der Existenz einer das Unendliche und damit Unfassbare bedeutenden Instanz im realen Leben sehr hilfreich ist. Unsere Bekümmernisse sind nicht alles, sie sind nicht das Letzte. So relativiert sich vieles. Vor allem die Anmassung von Macht, der wir, im Grossen des Weltgeschehens oder auch im kleinen Mikrokosmos unserer engeren Lebensverhältnisse, notorisch ausgesetzt sind. Die Figur von Jesus ist für mich deshalb zentral, weil von ihr die ultimative Ablehnung jeglicher Machtanmassung ausgeht. Macht – letztlich heisst das immer zwischen Menschen praktizierte Erpressung, Wegnahme, Wegschliessung, Folter, Tötung – ist die Ursache für Bekümmernis schlechthin. Die Idee der völlig ausgelieferten, gefolterten und getöteten Gottheit ist und bleibt der, wie man will, skandalöse oder auch grandiose Gegenentwurf zur primitiven Machtfigur Mensch. Der Glaube an die Auferstehung aus dieser göttlich inszenierten Ohnmacht ist so gesehen der eigentlich einzig denkbare Trost für dieses abgrundtiefe und finstere Tal der Bekümmernis.

IV.

So gehe ich denn verhältnismässig heiter durchs Leben. Mein Glaube ist ziemlich agnostisch, das heisst, ich lasse mich nicht weit auf die Äste hinaus, wie «es» sich denn genau verhalten könnte. Theologisch verbrämte Sophisterei ist mir ein Greuel, und ich mag über den sogenannt «richtigen» Glauben nicht streiten. Ja, ich meine, von der priesterlichen Anmassung her, in Glaubenssachen recht zu haben, stamme das meiste Übel dieser Welt. Ich halte mich lieber an Huldrych Zwinglis ganz schön tautologischen Satz: «Glaube ist dieses Wesentliche und Feste in unseren Seelen, das von jenem gegeben ist, der selber Grund und Inhalt unserer Hoffnung und deren Erwartung ist» (aus der Abhandlung «Die Vorsehung» von 1530). Im Lichte der Annahme eines immer noch Grösseren, noch Umfassenderen löst sich die Tautologie logisch auf.

Weshalb lässt sich auf diese Weise leichter, unbekümmerter durchs Leben gehen? Erstens, weil ich nicht hinter allem, was auf dieser Welt geschah und geschieht, einen Plan Gottes vermuten muss. Meine relativ agnostische Sicht lässt Eigenständigkeit, Eigenverantwortung, Zuneigung, Zufälle, Schicksalsschläge, abgründige Gemeinheiten und Scheusslichkeiten unter Menschen zu. Sie gehören zu der ihm, dem Menschen, verliehenen Gottähnlichkeit und der damit verbundenen Verantwortung für sein Tun und Lassen. Aber ich glaube: Es ist nicht alles, es ist nicht das Ende. Am Schluss obsiegt die Nichtmacht, die Liebe.

Zweitens: Gemessen am UnendlichUnfassbaren kann auch leichter mit neuen und vielleicht auch einmal unpassend erscheinenden menschlichen Erkenntnissen umgegangen werden. Was tut es dem Ozean, wenn sich ein neues Bächlein in ihn ergiesst? So gehe ich mit den Schriften der neuzeitlichen Propheten, der grossen Philosophen und Schriftsteller von Kant über Nietzsche bis Camus und Heidegger, recht gelassen um. Ja, sie hören recht. Ich stufe die Philosophen der Aufklärung oder auch des Existentialismus als eine andere Art von Propheten ein. Zum einen ist ohnehin nicht einzusehen, warum es solche nach Christus nicht mehr geben soll. Zum anderen ist es eben schon so: Nach dem, was sie geschrieben haben, muss man anders über Gott denken und reden als zuvor. Aber Ozean bleibt Ozean, so anregend, vielleicht auch ätzend die Bächlein sein mögen. Ähnlich gelassen bleibe ich auch angesichts der neuesten Blüte menschlicher Erkenntnis, der künstlichen Intelligenz (AI). Auch dieses Gewässer wird das Meer der Unendlichkeit nicht voller machen.

Drittens: Dann und wann öffnet sich für uns ein ganz klein wenig der Himmel. Wer aufmerksam durch sein Leben geht, macht solche Erfahrungen, da sich die Luken unserer seltsamen Lebensarche ein wenig öffnen und einen Blick auf den alles versöhnenden Regenbogen zulassen. Nämlich dann, wenn Engel unseren Lebensweg kreuzen. Der ziemliche Agnostiker Hummler ist mittlerweile tolerant geworden gegenüber der Idee von Gesandten aus höherer Mission. Früher hätte ich die Vorstellung weit und energisch von mir gewiesen. Aufgrund eigener Lebenserfahrung bin ich aber etwas vorsichtiger geworden. Wie war es damals, als der junge Familienvater in der Südwand des 4. Kreuzberges in Richtung Rheintal stürzte? Das grasige Bödeli kam gerade rechtzeitig, es liess eine Notlandung zu, als hätte ein Schutzengel gesagt: Nein, Konrad, das ist noch zu früh, du musst noch das eine oder andere erledigen. Oder wie war es kürzlich, als die betagte Schwiegermutter in Holland plötzlich im Sterben lag und für meine Frau und mich jede Minute zählte, um von ihr noch Abschied nehmen zu können? Alles fügte sich, wie von unsichtbarer Hand geleitet, zum Guten: Von freien Sitzplätzen im Flugzeug über den zu frühen Start und die zu frühe Landung, das schon fahrbereite Mietauto bis zur Abwesenheit von Staus auf den sonst notorisch verstopften holländischen Autobahnen. Mutter lebte noch eine halbe Stunde nach unserem Eintreffen, ihr Sterben, ein erleichtertes Aushauchen des Lebens, brachte mir die Erkenntnis ein, dass der Tod etwas Schönes sein kann. War eine Häufung von Zufällen im Spiel? Mag sein. Dann sind Zufälle halt auch Engel.

Meistens aber sind es Menschen wie du und ich, weit davon entfernt, im normalen Leben Engel zu spielen. So etwa der greise Filmproduzent Arthur Cohn, der mir auf dem Höhepunkt der Wegelin-Krise, als ich vom Präsidium des NZZVerwaltungsrats verdrängt wurde, out of the blue (wir kannten uns zuvor überhaupt nicht) drei asiatische Glückselefanten überbrachte und mir zuraunte: «Es wird gut kommen, Herr Hummler.» Oder Peter Sloterdijk, hauptberuflich alles andere als ein Engel, bewahre!, der mir anderthalb Jahre später in Leipzig den Myschkin-Anerkennungspreis an der Seite von Noam Chomsky verlieh und mich mit dieser unerwarteten Geste in meinem Willen, fürs Bachprojekt durchzuhalten, wesentlich bestärkte. Oder diese Lichtfigur einer leukämiekranken jungen Frau, die trotz mehrerer dramatischer Nahtoderlebnisse und fürchterlichster Lebenserfahrungen ihren Mitmenschen – unsere Familie gehört dazu – laufend Lebensmut vermittelt. Als Vorbild von Zuversicht in höchster Bekümmernis!

Was tun denn Engel Besonderes? Sie lassen gnädige Fügungen zu, vermitteln Mitmenschlichkeit und Liebe, wo das gerade nicht zu erwarten wäre, geben den richtigen Anstoss dort, wo man selber nicht mehr weiterkäme. Out of the blue, wie unverdientes Manna vom Himmel. Achten Sie doch darauf: Ihr Leben hat mehr Engel gesehen, als Sie denken. Und seien Sie ihnen ein wenig dankbar.

V.

Ja, und dann gibt es noch die Luken der Musik. Was wären wir in unserer seltsamen und oft sehr dunklen Lebensarche ohne jene Lichtblicke, die uns ein ganz klein wenig jenes Bildes vermitteln, von dem Paulus sagt, dass wir es vorerst nur als Stückwerk erahnen können? Stückwerk, Mosaikteile: aber wenigstens das! Das Geheimnisvolle daran ist: Das Bild ist nicht einfach gleissend-glänzend-goldig. Eben gerade nicht. Also kein überladener Altar, der uns vor lauter Schönheit erschlägt und dessen Pracht am Ende langweilt. Nein, das Bild kennt dunkle Farben und leise Töne. Ja, mir scheint, dass sich die musikalische Gottesahnung zunächst gerade dort einstellt, wo gelitten wird und Angst um sich greifen will, wo Verzweiflung nahe ist und Hoffnungslosigkeit zu herrschen droht. Nichts kann MitLeid besser ausdrücken als Musik. Denken Sie an die wunderbare «Erbarme dich»Arie in der Matthäuspassion oder – eben – an die Eingangssinfonia der heutigen Kantate. Leid – und wer wollte behaupten, davon gebe es nicht mehr als genug? – ist Teil unseres Gottesbilds, nicht Gegenbild, und genau das macht es so tröstlich. Wenn ich leide, dann leide ich nicht allein.

Aber es bleibt dann nicht beim Leiden. In jeder Komposition des Thomaskantors erfolgt eine Hinwendung zum endgültig Schönen. Bach schafft es wie kein Zweiter, Wallfahrten durch unser seelisches Befinden zu veranstalten und dort anzulangen, wo jeder Einwand, jedes «Ja, aber» verstummt und ein Stücklein himmlischer Herrlichkeit aufblitzt. Ich glaube, Bach wollte bewusst, dass in der heutigen Kantate das Alleluja beinahe zum Lallen verkommt, und ich bin unserem musikalischen Leiter Rudolf Lutz auch dankbar, dass er es so intoniert. Es gibt den Moment, wo nur noch Sprachlosigkeit möglich ist. Und: Der Moment überirdischer Schönheit kann nicht andauern. Wir sind noch im realen Leben; deshalb der abrupte Schluss, den man so schmerzhaft bedauert.

Sprachlosigkeit, Lallen, abrupter Schluss – das ist jetzt. Wir sind begrenzt. Die Welt ist begrenzt. Aber das wird nicht alles gewesen sein. Der Kernsatz der Kantate lautet:

«Die folgend Zeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel.»

Es wird unbegrenzt sein, glaube ich.