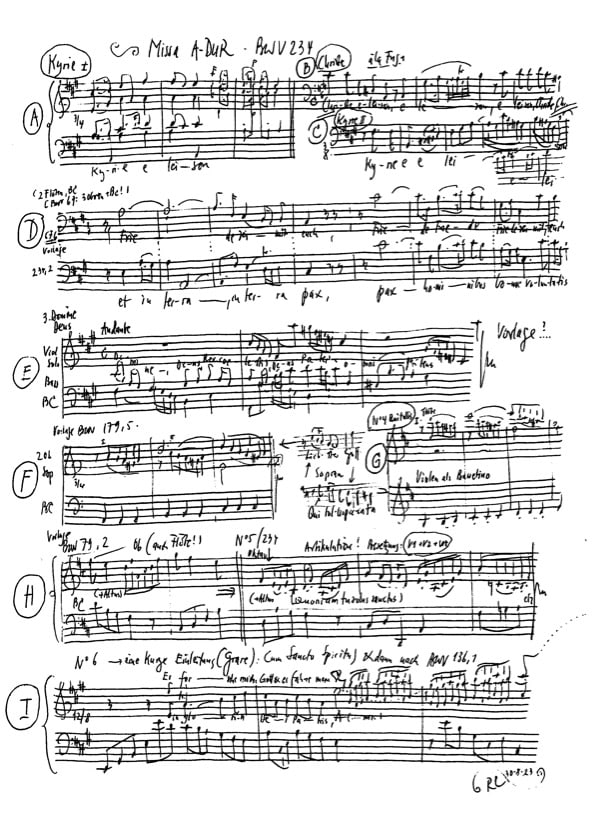

Messe A-Dur

BWV 234 //

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Traversflöte I+II, Streicher und Basso continuo

Dass der in den 1730er-Jahren hier und da bereits als stilistisch verstaubt und allzu komplex schreibend kritisierte Bach durchaus zu einer fasslicheren Tonsprache fähig war, lässt sich an kaum einem Werk so gut zeigen wie am Kyrie der Missa in A-Dur BWV 234. Zwei elegante Traversflöten verleihen dem Satzbeginn eine an die Dresdener Hofmusik erinnernde Durchsichtigkeit, die auch die noch im 19. Jahrhundert bewunderte kontrapunktische Rezitativik des Christe sowie die kantable Konsequenz der Kyrie-II-Fuge durchzieht. Doch auch das ausgeprägte Geschick, mit dem Bach die Bewegungskontraste des «Friede sei mit euch» der Kantate BWV 67 in ein erhebend feierliches Gloria verwandelte, sowie die kunsthafte Schlüssigkeit der aufwendig umgearbeiteten Arien samt dem Schlusschor rücken gerade diese Messe in die Nähe einer künstlerisch «absoluten Musik», die zugleich Dienerin der gottesdienstlichen Gesamtdramaturgie sein will.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Simone Schwark, Mirjam Wernli, Lia Andres, Cornelia Fahrion, Susanne Seitter, Jessica Jans

Alt

Tobias Knaus, Antonia Frey, Lisa Weiss, Lea Scherer, Francisca Näf

Tenor

Sören Richter, Christian Rathgeber, Klemens Mölkner, Zacharie Fogal

Bass

Philippe Rayot, Christian Kotsis, Israel Martins, Tobias Wicky, Jonathan Sells

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Judith von der Goltz, Aliza Vicente

Viola

Sonoko Asabuki, Lucile Chionchini, Matthias Jäggi

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Traversflöte

Tomoko Mukoyama, Rebekka Brunner

Fagott

Susann Landert

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referent

Dorothea Lüddeckens

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

15.09.2023

Aufnahmeort

St. Gallen // Kathedrale

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

1738/1739 – Leipzig

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Kyrie

1. Chor

Kyrie eleison,

Christe eleison,

Kyrie eleison.

1. Chor

Mit dem aus Herrscheranrufungen des Orients stammenden griechischen Kyrie eleison – «Herr, erbarme dich» – beginnt diese Kurzmesse. Sie drückt das auf Christus bezogene Vertrauen auf Gottes Zuwendung aus (vgl. etwa Mt. 9, 27, Mt. 15, 22, Mt. 17, 15). Die federnde Schönheit des im lichten A-Dur angesiedelten Eingangs wird durch ein streng kanonisch gearbeitetes Christe eleison sowie ein energisch fugiertes Kyrie II abgelöst. Die in sich stimmige Werkgestalt lässt die Frage nach der bisher nicht ermittelten Vorlage dieses Satzes nahezu obsolet werden.

Gloria

2. Chor

Gloria in excelsis Deo,

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

2. Chor

Mit Gloria in excelsis Deo – dem weihnachtlichen Lobgesang der Engel (Lk. 2, 13) – wird deutlich: Die Feiernden stimmen in eine überirdische Anbetung Gottes ein. Sie mündet in ein vierfaches Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Bach hat in seiner lateinischen Neufassung die deutenden Bewegungskontraste des Vorbildsatzes der Kantate BWV 67 geschickt aufgegriffen und dabei der Friedensbitte des «Et in terra pax» durch die zuvor dem Jesuswort «Der Friede sei mit dir» zugeordnete Musik hintergründig den Charakter einer Zusage verliehen.

3. Arie — Bass

Domine Deus, Rex coelestis,

Deus Pater omnipotens,

Domine Fili unigenite Jesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

3. Arie

Im Domine Deus wird deshalb nicht nur Gott als himmlischer Rex und allmächtiger Pater angebetet, sondern auch Christus als Filius unigenitus (einziggeborner Sohn) und als Agnus Dei (Opferlamm Gottes). Die in fis-Moll angesiedelte Arie ist als verinnerlichtes Trio von Bass, Violine und Continuo ausgeformt.

4. Arie — Sopran

Qui tollis peccata mundi,

miserere nobis,

suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram patris,

miserere nobis.

4. Arie

Der dramatische Kern: Dieser Friedensprediger Jesus, der am Kreuz stirbt und als Passahlamm die Sünde der Welt auf sich nimmt, wird nun als erhöhter, «zur Rechten des Vaters» sitzender Herr angerufen und verherrlicht. Mit der von a-Moll nach h-Moll versetzten Transformation des expressiven «Liebster Gott, erbarme dich» der Kantate BWV 179 in das «Qui tollis peccata mundi» der Messe gelang Bach eine fast wörtliche Übertragung, die durch die Zuweisung der Begleitstimmen an Traversflöten statt Oboen d’amore sowie die Bassetto-Hochtransposition der ohnehin spärlichen Continuostütze einen noch zerknirschteren Charakter annimmt.

5. Arie — Alt

Quoniam tu solus sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus altissimus Jesu Christe.

5. Arie

Die Gottesbezeichnungen solus sanctus (Heiliger), solus dominus (Herr), solus altissimus (Höchster) werden auf Christus übertragen. Die Umarbeitung der kämpferischen Altarie «Gott ist unser Sonn und Schild» aus der Reformationskantate BWV 79 gerät durch die Zuweisung der instrumentalen Obligatstimme an Unisonostreicher sowie deren Oktavversetzung nach unten zu einer entspannt-bodenständigen Anbetung.

6. Chor

Cum Sancto Spiritu

in gloria Dei Patris, amen.

6. Chor

Diese Kyrie-Gloria-Kurzmesse endet (ohne Credo, Sanctus, Agnus Dei) mit der Anrufung des Spiritus Sanctus, weil die dritte Person Gottes als «Heiliger Geist» zur vollen Herrlichkeit (Glorie) des dreieinigen Gottes gehört. Wie sorgfältig Bach bei der Umarbeitung seiner Kantatenvorlagen in Sätze des Messoratoriums vorging, wird in der mit einem vorgeschalteten Grave anhebenden Neugestaltung des Eingangschores «Erforsche mich, Gott» aus BWV 136 überdeutlich, dessen kantige Hornstimme wirbelnden Flötentönen gewichen ist.

Dorothea Lüddeckens

Musik und Religion – Integration und Ablehnung

Musik, Religion und Rituale sind durch die Jahrtausende der Religionsgeschichte und über die Kulturen hinweg eng miteinander verbunden. So finden wir in der islamischen Mystik Musik als elementaren Bestandteil tiefster Meditations- und Ekstasepraktiken, der Gelehrte Al-Ghazali hat das bereits im 11. Jh. theoretisch reflektiert. Es gibt muslimischen Rap und zum Freitagsgebet gehört die Koranrezitation, die aus islamisch-theologischer Perspektive zwar nicht als Musik gilt, zumindest aber einen Sprechgesang darstellt.

Im zweiten Buch der Thora wird die erfolgreiche Flucht der Israeliten aus Ägypten beschrieben und, angekommen am rettenden Ufer, wird berichtet: «Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen» (Exodus 15, 20). Der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov sieht hier den Anfang der jüdischen Musik. Musik spielt bis heute insbesondere im orthodoxen Gottesdienst eine entscheidende Rolle, so werden die biblischen Texte nicht vorgelesen, sondern mit Melismen und Kadenzen gesungen

Das musikalische Rezitieren religiöser Texte ist auch im Buddhismus zentral und die Rezitationen der Sutras, also der kanonischen Lehrreden, werden zum Beispiel in Japan zusätzlich von Rhythmusinstrumenten begleitet.

Ohne das Bedürfnis und die Förderung, den christlichen Glauben musikalisch auszudrücken, wäre vieles nicht entstanden. Es gäbe keine Missa A, keinen Blues und keinen Jazz, auch keinen Elvis, keinen Johnny Cash und keine Aretha Franklin.

Musik wird in Religionen ganz bewusst eingesetzt oder aber als höchst gefährlich angesehen und verboten.

In Afghanistan wurde mit der Machtübernahme der Taliban mit religiösen Argumenten alles Musikalische – abgesehen von der Koranrezitation – verboten.

In ultraorthodoxen jüdischen Kreisen ist generell nichtjüdische Musik verboten.

Nonnen und Mönchen des Theravadabuddhismus ist nicht nur eigenes Musizieren, sondern auch das Hören von Musik verboten.

Und ich kann mich bestens daran erinnern, wie Kollegen aus meiner Jugendgruppe ihre Schallplatten zerstörten, als sie sich zum Christentum bekehrten.

Und bis heute ist Papst Johannes XXII. dafür bekannt, dass er 1324/25 die «Ars nova» mit ihrer mehrstimmigen Vokalmusik verbot. Er drohte mit Kirchenstrafen und warf dieser Musik vor, sie «betört die Ohren, ohne sich um die Seele zu kümmern», und statt von Gott gegeben, seien diese Töne nur von ihren Komponisten erfunden worden. Auch Bach kannte diese Art der Kritik an seiner Musik.

Potenziale von Musik

Musik ist, ganz offensichtlich, äusserst wirkmächtig, sonst müsste man sie nicht verbieten.

Ihre Wirkung liegt, wie wir heute wissen, auch an unserer biologischen Grundausstattung. Die akustische Signalverarbeitung, und damit auch Musik, wird, noch bevor die Signale das Hörzentrum und damit unser Bewusstsein erreichen, unmittelbar im Hirnstamm und dem limbischen System verarbeitet. Damit haben Klänge Einfluss auf unsere basalen Regulationsprozesse wie die Atmung, unseren Herzschlag, sogar auf die Körpertemperatur und vor allem auf unsere Emotionen.

Klänge beeinflussen damit direkt unsere emotionalen und kognitiven Bewusstseinszustände.

Jörg Frey hat es gestern schon gesagt: Musik kann in Ekstase versetzen – sie versetzt uns, so mein Kollege, «aus uns heraus woanders hin», und dann sagte er: «Ganz bei Gott und gerade darin ganz bei uns.»

Dieses «ganz bei Gott» ist die Sprache des Theologen und gläubigen Christen.

Als Sozial- und Religionswissenschaftlerin würde ich es etwas anders formulieren:

Musik ermöglicht die Erfahrung, ganz aufzugehen in etwas. Sie ermöglicht eine konzentrierte Ausrichtung, in der alles ausserhalb dieses musikalischen Erlebens nicht mehr wahrgenommen wird. Die Töne, die Rhythmen erfüllen uns, und es ist möglich, dass auch die Botschaft eines gesungenen Textes ganz unseren inneren Wahrnehmungsraum einnimmt.

Wir als denkende, reflektierende Personen lösen uns gewissermassen in diesem Erleben auf, zugleich aber ist es genau dieses Gefühl: ganz bei sich zu sein.

Möglich ist diese Erfahrung auch im Kollektiv, wie z.B. bei Nationalhymnen oder auch Fussballgesängen.

Dabei ist alles musikalische Hören auch kulturell geprägt. So nehme ich an, dass die wenigsten von Ihnen in euphorische Stimmung versetzt werden, wenn sie die Fangesänge des FC St. Gallen hören.

Bachs Musik, so nehme ich ebenfalls an, löst bei uns allen in dieser Kathedrale zwar nicht dieselben, aber auf jeden Fall intensive und auch positiv erlebte Emotionen aus.

Gelungene Rituale

In Ritualen wird mit Musik genau das verstärkt oder herbeigeführt, was ein gelungenes Ritual ausmacht:

Es zieht uns in seinen intensivsten Momenten nicht nur einfach in seinen Bann, sondern wir werden eins mit dem Ritual, mit seinen Bewegungen, seiner Dynamik –

die Differenz zwischen uns und dem rituellen Geschehen löst sich auf, in extremen Fällen kann es zu Trance oder eben auch ekstatischen Erfahrungen kommen.

Gelungene rituelle Praxis ist eine Form der Konzentration, die nicht in jedem Moment danach fragen muss, was als Nächstes kommt. Es ist vielmehr ein konzentriertes Dabeisein, in dem man sich dem Geschehen überlassen kann.

Für gute Musik und gute Rituale braucht es Verstand. Zugleich aber geht das Erleben im musikalischen Geschehen und in der rituellen Praxis über den Verstand hinaus, es geht in der Musik und im Ritual um körperliche Erfahrung, um Emotionen und Ästhetik.

Musik und Rituale teilen Wesentliches miteinander. Beide kennen die Wiederholung und die Wiederholbarkeit. Und in beiden Fällen liegt darin eine Qualität, die eine Vertiefung ermöglicht. Beat Grögli hat letztes Jahr in seiner Reflexion von der Freude der Wiederholung gesprochen, «repetitio iuvat».

Auch im Fall der Musik, die wir heute hören, gehörten jedenfalls ursprünglich Musik und Ritual zusammen. Bach hat die Messe Breves ja für den lutherischen Gottesdienst komponiert, also für einen religiösen Kontext, ein religiöses Ritual.

Nun sind wir zwar hier in einer Kathedrale, aber wir hören diese Musik heute Abend nicht innerhalb eines Gottesdienstes. Und ich nehme an, dass nicht alle von Ihnen den gesungenen Texten in ihren semantischen Aussagen persönlich zustimmen werden:

– Kyrie eleison – Herr, erbarme dich –

vermutlich gibt es eben einige unter uns, die dieser Bitte innerlich nicht folgen werden im Sinne eines Bedürfnisses nach dem Erbarmen eines Gottes, an den sie gar nicht glauben.

Und selbst unter denjenigen von Ihnen, die sich als Christen verstehen, gibt es viele, denen der Sündenbegriff ‒ und von den Sünden der Welt ist in der vierten Arie explizit die Rede –, denen dieser Sündenbegriff fremd geworden ist.

Viele Menschen in Westeuropa teilen heute nicht mehr die Überzeugung, dass Jesus als Opferlamm am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist und auf diese Weise ihre Sünden auf sich genommen hat.

Das Erleben dieser Musik kann dennoch auch von nichtreligiösen Menschen als religiöse oder, vielleicht würden Sie eher sagen, spirituelle Erfahrung erlebt werden.

Sogenannte geistliche Musik zieht in einigen Fällen heute sogar vermehrt Menschen an, auch wenn der Glaube abnimmt, der mit der Komposition dieser Musik verbunden ist.

Abgesehen von der musikalischen Wertschätzung hängt das auch damit zusammen, dass sich in unserer Gesellschaft das Bedürfnis nach entgrenzenden Erfahrungen, nach dem Aufgehobensein und dem emotional im positiven Sinne Herausgefordertsein weniger in traditionell religiösen Formen befriedigt sieht als eben zum Beispiel in dem Erleben von Konzerten.

Der russische Pianist Arcadi Volodos brachte das im vergangenen Jahr zum Ausdruck, als er in einem Interview sagte: «Ich bin kein Experte für Religion. Nur dies: Ich denke, in der Musik kann man mehr Spiritualität finden als in der Kirche.»[1]

Ich denke, im Hinblick auf geistliche Musik spielt noch etwas anderes eine Rolle. Wer zu diesem Gott, zu diesem Christus, von dem diese Musik singt, eine persönliche Beziehung hat, der kann seinen Glauben hier innerlich gewissermassen mitsingen.

Das ist aber eben für viele Konzertbesucherinnen und -besucher heute nicht mehr der Fall. Dennoch scheint diese geistliche Musik eine ganz besondere Anziehungskraft zu haben.

Viele erleben das Fehlen der Sicherheit eines christlichen Gottesglaubens, eines Aufgehobenseins in einem Sinngrund, der eingewoben ist in das Alltagsleben, mit klaren Deutungsmustern, sie erleben dieses Fehlen als einen Verlust, einen Verlust, den man nicht rückgängig machen kann, vielleicht auch gar nicht möchte.

Das Eintauchen in eine Musik, die verbunden ist mit diesem Glauben, aber ermöglicht es, eine Verbindung zu ihm herzustellen, ohne die spezifischen Deutungsmuster übernehmen zu müssen.

Das Flehen und Drängen des ersten Chores in der heutigen Messe, das Jubeln des Gloria in excelsis Deo, das dramatische Erleben von Belastung und Erlösung, das Unruhevolle der dritten Arie und wieder das abschliessende Jubeln im letzten Chor – all das kann auch seine Entsprechung finden in einer Spiritualität, der die christliche Deutung fremd ist.

Es sind transzendente Erlebnishorizonte, die mit unterschiedlichen Vorstellungen verbunden werden können, mit einem christlichen Gott oder mit den Deutungen einer Naturspiritualität oder auch mit psychologischen Konzepten.

Bachs Messen berühren viele Menschen innerhalb und auch ausserhalb seines christlich-kulturellen Kontextes, und ganz unabhängig davon, ob sie die Inhalte der vertonten Texte persönlich teilen oder auch nur verstehen.

Ich wünsche uns allen heute Abend, dass wir uns nun im Hören ganz dieser Musik und dem, was sie in uns auslöst, überlassen können und dabei zugleich die Erfahrung machen, ganz bei uns selbst und ‒ wenn es für Sie stimmt ‒ ganz bei Gott zu sein.

[1] Interview im «Spiegel» 19/2017, online vom 5.5.2017.