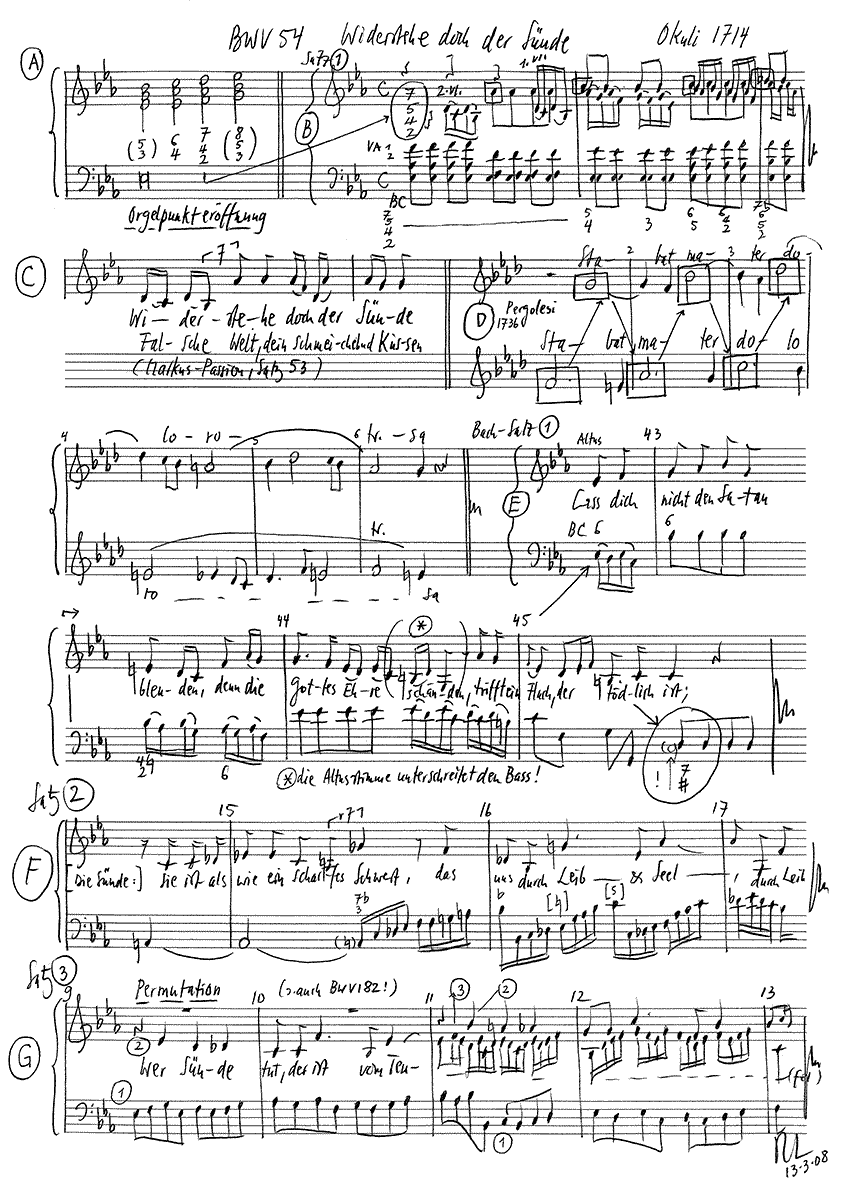

Widerstehe doch der Sünde

BWV 054 // zum Sonntag Okuli

für Alt, Streicher und Continuo

Textbuch und Besetzungsliste lassen wenig Spektakuläres erwarten. Zwei Arien, die ein Rezitativ umschliessen – das entspricht der kürzestmöglichen Umsetzung jenes neuen Typus «Geistlicher Cantaten statt einer Kirchen-Music», den der Theologe Erdmann Neumeister und seine Nachahmer unter Auslassung von Bibelwort und Choral kurz nach 1700 entwickelten. Besetzt mit Soloalt, Streichern und Continuo verzichtet das Stück auf jede stimmliche Abwechslung oder kontrastierende Klangfarbe; der fünfstimmige Streichersatz mit geteilten Violen gemahnt an die Klangwelt des 17. Jahrhunderts und verspricht damit eher eine handwerklich solide Arbeit denn einen Geniestreich.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Solisten

Alt/Altus

Markus Forster

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Thomas Sprecher

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

14.03.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Komponist 4. Choral

Rudolf Lutz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-3

Georg Christian Lehms (1684-1717)

Textdichter Nr. 4

Martin Jan (um 1620-1682)

Erste Aufführung

wahrscheinlich am 14. März 1714

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Doch was hat Bach aus dieser konventionellen Anordnung gemacht! Bereits die allerersten Töne der Eingangsarie zeigen – hier ist nichts mehr vorhersehbar, sondern buchstäblich alles aus den Fugen. Kaum vermag das Ohr zu glauben, von welch «falschem» Akkord das Stück seinen Ausgang nimmt; die schneidende Dissonanz lässt an die Erbsünde als unentrinnbaren Urgrund allen Lebens denken. Kein Zufall, dass – einer Vermutung Friedrich Smends zufolge – Bach diese einzigartige Musik für die Arie «Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen» seiner Markuspassion von 1731 und 1744, von der nur die Textdrucke erhalten sind, erneut verwandte. Dieser unerbittliche Duktus setzt sich die ganze Arie über fort – heftige Schläge der Bratschen und Bässe und unaufhörliche Reibungen der Violinen lassen die Singstimme kaum zu Atem kommen. Es ist dabei weniger die in zahllosen Werken des Barock beschriebene schmeichelnde Verlockung der Sünde, sondern der übermächtige Sog des bösen Tuns, dem der Komponist seine Hörer hier begegnen lässt und gegen den es alle erdenklichen Kräfte zu mobilisieren gilt. Für Luther und Bach war der Teufel keine blosse Metapher, sondern als unabschüttelbarer Lebensbegleiter ein höchst realer Widersacher. Die Arie Nr. 3 spricht dies unumwunden aus: «Wer Sünde tut», der geht nicht allein fehl, sondern «der ist vom Teufel», von dessen Gift man nur zu leicht erfasst werden kann. Passend dazu ist das Thema dieser zweiten Arie von einem chromatisch absteigenden Gang geprägt, der das Versinken in Sünde und Schuld nachzeichnet, wobei der wirbelnde Gestus zugleich an einen Totentanz erinnert. Zugunsten eines geschärften Klangbildes treten die Bratschen und Violinen dabei zu jeweils einer Stimme zusammen. In einer aufgehellten Version tritt dieses Thema in der Triosonate C-Dur BWV 1037 nochmals in Erscheinung, die lange Bach zugeschrieben wurde, durch Alfred Dürr jedoch als Meisterwerk von dessen Schüler Johann Gottlieb Goldberg identifiziert wurde. Zwischen beide Arien ist ein sprachgewandt vertontes Rezitativ eingeschaltet, das bildkräftig den «leeren» und trügerischen Charakter der Sünde beschreibt und gegen Ende das «scharfe Schwert» aus Lukas 2,35 durch «Leib und Seele» fahren lässt.

Nicht mit Sicherheit lassen sich gegenwärtig der Entstehungszeitraum sowie die Stellung der Kantate im Kirchenjahr bestimmen. Die tiefe Lage der Singstimme verweist auf die hohe Chortonstimmung der Weimarer Schlosskirche. Auch die altertümliche Instrumentierung sowie die Überlieferung der Kantate in einer Abschrift der Weimarer Organisten Johann Gottfried Walther und Johann Tobias Krebs deuten auf Bachs dortige Dienstzeit. Während der Librettist Georg Christian Lehms seine Dichtung als «Andacht auf den Sonntag Oculi» bezeichnete, hat Alfred Dürr mit werkchronologischen Argumenten eine Zweckbestimmung zum 7. Sonntag nach Trinitatis ins Spiel gebracht. Möglicherweise war die Kantate von Bach auch als Komposition «in ogni tempo», also ohne Festlegung im Kirchenjahr, intendiert. Textdrucke von Kantaten, die sich an den Wortlaut unseres Stückes anlehnen, haben sich für 1739 und 1748 aus der sächsischen Kleinstadt Leisnig erhalten. Sollte es sich dabei um Wiederaufführungen von BWV 54 gehandelt haben, so waren sie nun dem 1. bzw. 20. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet. Zu ergänzen wäre, dass sich einer Beobachtung Michael Mauls zufolge für den Beginn des ersten Satzes mit seiner spektakulären Dissonanz eine verblüffende parallele in Telemanns Opernarie «Harte Fesseln, strenge Ketten» von 1711 findet.

In unserer Einspielung beschliesst ein neukomponierter Choralsatz zu einer Liedstrophe von Martin Jan (1620–1682) die Kantate. Dem für die Überlieferung barocker Aufführungsmaterialien typischen Prinzip einer abgewandelten Aneignung folgend, hat damit ein kundiger Kantor aus St. Gallen die verehrte Vorlage ein Stück weit fortgeschrieben …

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Alt)

Widerstehe doch der Sünde,

sonst ergreifet dich ihr Gift.

Lass dich nicht den Satan blenden;

denn die Gottes Ehre schänden,

trifft ein Fluch, der tödlich ist.

2. Rezitativ (Alt)

Die Art verruchter Sünden

ist zwar von aussen wunderschön;

allein man muss hernach

mit Kummer und Verdruss

viel Ungemach empfinden.

Von aussen ist sie Gold;

doch will man weiter gehn,

so zeigt sich nur ein leerer Schatten

und übertünchtes Grab.

Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,

und die sich mit derselben gatten,

gelangen nicht in Gottes Reich.

Sie ist als wie ein scharfes Schwert,

das uns durch Leib und Seele fährt.

3. Arie (Alt)

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,

denn dieser hat sie aufgebracht.

Doch wenn man ihren schnöden Banden

mit rechter Andacht widerstanden,

hat sie sich gleich davongemacht.

4. Choral (zugefügt; nicht im Libretto und der Kantate)

Jesum nur will ich liebhaben,

denn er übertrifft das Gold,

und all andre teuren Gaben,

so kann mir der Sünden Sold

an der Seele gar nicht schaden,

weil sie von der Sünd entladen,

wenn er gleich den Leib ersticht,

lass ich meinen Jesum nicht.

Thomas Sprecher

«Sünde oder Tugend?»

Dem Bedeutungswandel des Verwerflichen auf der Spur

Immer hat mir das Wort Sünde gefallen, und zwar sowohl in seinem umgangssprachlichen wie in seinem umgangstheologischen Sinn. Manchmal kann ich mir etwas vorstellen darunter, manchmal etwas sehr konkret damit verbinden, wozu beiträgt, dass die Sünde weiblichen Geschlechts ist. Nach der christlichen Überlieferung war es ja auch eine Frau, die die Sünde als Erste versuchte. Dann wieder wird mir die Sünde etwas vollkommen Abstraktes, verliert ihren ganzen linguistischen, religiösen und kulturhistorischen Konnotationenhof und bleibt stahn als reiner schöner Klang, wie eine Schale, deren Form man beim Sprechen nachzieht, in deren Tiefe sich das ü hält, wie Gründe oder Schlünde.

Das wohl um 1711 entstandene Kantatengedicht «Widerstehe doch der Sünde» ist bald 300 Jahre alt. Es gehört nicht zu den unsterblichen Schätzen der deutschen Literatur, und es hätte seiner Sterblichkeit schon längst nachgegeben, wäre es nicht durch Musik ins Ewige getragen worden. Bachs Kantatenkunst ist nicht angewiesen auf meisterhafte Texte. Eine Kantate ist Gesang; und der Sinn des Gesangs liegt letztlich im Gesang, nicht im Gesungenen.

Der Autor, der Darmstetter Hofpoet Georg Christian Lehms, hat sein Werk zum Lehrgedicht gemacht. Nach anschaulicher Darlegung, was geschieht, wenn man der Sünde nicht widersteht, teilt der Schluss die Folgen mit, wenn man es vermag. Formal ist es wie ein Rechtssatz aufgebaut. An einen Tatbestand knüpft sich eine Wenn- dann-Formel. So könnte es im Strafgesetzbuch stehen: Wer der Sünde verfällt, wird bestraft mit ihrem Gift. Auch die Belohnung entspricht dem Strafrecht: Wer der Sünde widersteht, bleibt von Strafe frei. Positive Anreize fehlen da wie dort. Auch kann, wer delinquiert, nichts daraus ableiten, dass er es ein andermal nicht getan hat. Sonst führte jeder Totschläger zu seiner Entlastung die noch lebenden ins Feld.

Als ich mich mit diesem Kantatentext erstmals befasste, befand ich mich in den USA, was mir Gelegenheit gab, in den ewig gleichen Hotelzimmern verschiedenen Fernsehpredigern zuzuschauen. Der Typus des Predigers hat mich seit je fasziniert. Der abkassierende Berufsschnorrer, der Verkäufer, Anwalt und Politiker, der Schausteller und Schauspieler, die aufklärungsresistente Mischung von Professionalität, rhetorischem Grobianismus, Schamlosigkeit und Massenwirksamkeit, die theologisch verbrämte Demagogie. Diese Prediger sind ein Abglanz jenes Priesters Nietzsches, der von den Sünden nicht schlecht lebt.

Auch unser Erzähler ist ein Prediger, und zwar einer, der den Anspruch auf die Sündenverwaltung noch aufrecht hält. Die Aufklärung hat zu diesem Anspruch einige Fragen gestellt, die Verdacht auf den Sprechenden fallen lassen. Woher weiss er denn so genau, was es mit der Sünde auf sich habe?

Aber zu Beginn des 18. Jahrhunderts konnte das christliche Vokabular mit aller Selbstverständlichkeit verwendet werden. Jeder wusste, was Sünden sind. «Wunderschön», heisst es, seien sie, aber lug nur und Trug, so falsch wie die Nacht. Sie gleissen wie Gold, aber in Wirklichkeit sind sie ein «leerer Schatten», ein «Grab». Indem es davor warnt, sich mit der Sünde «zu gatten», stellt das Gedicht diese in ein libidinöses Feld. Aber weiter geht es auf ihren Inhalt nicht ein. Es bietet keine Sündenkasuistik, sondern handelt ganz all- gemein von «der Sünde». Sünde ist Sünde, alle Sünden münden in die eine Sünde. Es wird nicht unterschieden zwischen lässlichen und Todsünden. Im Reich des untersagten sind alle Sünden gleich. Das Verb «gatten» weist auch darauf hin, dass sündigen ein Tun und nicht nur ein Geschehenlassen ist. Und in der Tat, am Ende heisst es in aller Klarheit: «Wer Sünde tut, der ist vom Teufel». Die Sünde liegt im Sündigen.

Auf die teuflische Tat folgt die Sanktion. Wer der Sünde verfällt, wird bestraft. Hier nun wird das Gedicht expliziter. Der Sünder bezahlt gleich im halben Dutzend, nämlich 1. mit dem Vergiftetwerden, 2. mit einem tödlichen Fluch, 3. mit Kummer, Verdruss und Ungemach, 4. wird ihm Gottes Reich verwehrt, 5. wird er mit dem Schwert durchbohrt, und 6. endlich verfällt er dem Stigma, vom Teufel zu sein. Viel Strafe lässt der Dichter sich da, biblisch gestützt, über die Abfolge Arie – Rezitativ – Arie hinweg einfallen. Eine Steigerung zum immer Grässlicheren ist diese Aufzählung nicht, und man darf sie wohl auch nicht ganz wörtlich nehmen, aber unheil- schwanger wirkt sie allemal. Ihr Gemeinsames ist das Negativum, was Strafen so an sich haben. Die wichtigste Botschaft ist vielleicht, dass Sünder nicht in den Himmel kommen. Alttestamentarisch spuckt Gott sie aus.

Um nicht der Strafe zu verfallen, muss man der Sünde widerstehen. Es gibt nach diesem Schema keine andern Möglichkeiten. Man kann sich gegen die Sünde nicht impfen und immunisieren. Man kann ihr nicht ausweichend entgehen, weil sie einem nachstellt. Man wird die Versuchung nicht los. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn dies dem bösen Teufel nicht gefällt. Ohne unablässigen Widerstand also geht es nicht. Er besteht im Nichttun der Sünde. Man muss sie durch entschlossene Passivität abwehren, und zwar nach dem Gedicht mit dem Mittel «rechter Andacht».

In unseren Ohren hat das Wort «Widerstand» einen politisch-militärischen Klang. Auch im Kantatentext ist es ein kriegerischer Begriff, denn gegen die Verführungskraft der Sünde bedarf es stärkster Gegenwehr. Nun sieht sich aber in der ersten Zeile des Gedichts ein «doch» eingefügt: «Widerstehe doch der Sünde». Das ist wohl ein Appell, aber keiner der harten Art. Es heisst nicht «Widerstehe der Sünde!», sondern «Widerstehe doch der Sünde», und das Füllwort «doch» mildert den Befehl schon fast zur Bitte. Aus metrischen Gründen wird es nicht gesetzt worden sein, denn ohne Weiteres hätte man auch «Widerstehe stets der Sünde» oder «Widerstehe brav der Sünde» sagen können, ohne die heikle Ordnung der Silben zu gefährden. Das «doch» unterminiert die ganze Militanz, wobei offen- bleiben muss, ob es zuletzt mit der Gefährlichkeit der Sünde doch nicht so weit her ist oder der Appell an den Widerstand von tiefgründiger Hoffnungslosigkeit. Endgültig ist der Sieg jedenfalls nie. Dass sich die Sünde davonmacht, heisst noch nicht das heil. Sie wird wiederkommen, sehr bald schon, das weiss, wer lebt. Vielleicht wird sie mit einer noch schöneren Erscheinung aufwarten und dann erst recht locken und kitzeln, dass es nicht zum Aushalten ist.

Wenn ein Lehrer, ein Vater, ein Prediger will, dass sein Hörer et- was meidet, darf er’s bei der Peitsche nicht belassen. Auch hier winkt mehr. Wer der Sünde widersteht, wird belohnt. Was aber trägt die Standhaftigkeit ein? Nun, der Lohn ist etwas blass, nämlich reine Negation. Die Sünde «macht sich gleich davon», mich ergreift kein Gift, durchfährt kein scharfes Schwert, trifft kein tödlicher Fluch, ich empfinde keinen Kummer und Verdruss, und meine Chancen, in Gottes Reich zu gelangen, sind so gross und so klein als wie zuvor. Ich erlebe das Vergnügen der Sünde nicht, aber sonst bleibt alles gleich. Es gibt, jedenfalls nach Auskunft dieses Werks, kein Konto abgewehrter Sünden, dessen Stand erhöht und höheren Orts verbindlich zur Kenntnis genommen würde.

Wie Bachs Musik Zeit und Raum gestaltet, tut es auch dies kleine Gedicht. Es gibt ein Vorher-nachher, ein trügerisches Aussen und ein wahres Innen, ein oben und ein unten. Überhaupt wird mit Gegensätzen operiert, mit hell und dunkel, das irdische kontrastiert mit dem ewigen Leben, das Grab mit dem Himmel, Satan mit Gott.

Satan und Gott. Auch über das ausserirdische Personal besteht um 1711 Sicherheit. Gott kennt jedes Kind. In unserem Gedicht hält er sich allerdings im Hintergrund, wie, unter uns gesagt, der Teufel ganz allgemein weit theatergerechter als der christliche Gott ist, der auf der Bühne nur schwer zur farbigen Figur aufrückt. Direkt ist von ihm nicht die Rede, nur von seiner Ehre. Wer sündigt, wird gesagt, schände eben sie. Dass Gott eine Ehre habe, ist vielleicht recht menschlich gedacht und empfunden, wie überhaupt menschliche Vorstellungen dem Göttlichen allenthalben zu nahe träten und zusetzten, wenn sie es denn erreichten.

Gott ist aber nicht nur das Opfer, sondern zugleich auch die strafende Instanz, was aus rechtsstaatlicher Optik derzeit etwas veraltet scheint. Von Gott geht der tödliche Fluch aus über jeden Sünder, er führt das scharfe Schwert und verweigert sein Reich. Was aber tut der Teufel? Er führt in Versuchung, ködert und betört. Hinter den armen Seelen ist er her wie manche Männer hinter Röcken. Er darf nicht einfach sein und hat auch nicht das Privileg, sich von einer Schöpfung auszuruhen. Vielmehr muss er sich regen, nämlich eben Seelen fangen. Das hat der nach Ausweis der Bibel doch gott- und nicht teufelähnliche Mensch mit ihm gemein. Auch er muss arbeiten, hier nämlich widerstehen. So bewegen sich Mensch und Teufel auf demselben Feld der Anstrengung, während Gott sich heraus- und quietistisch zurückhalten kann, soweit er nicht im hohen Auf- trag seiner Ehre als Strafvollzieher zu walten hat.

Schon eine Kantate aus ihrem historischen Dasein heraus zu begreifen, bedarf kirchenmusikalischen Sensoriums. Und Sprach- werke altern noch schneller als solche der Musik. Die Zeit trägt uns weiter. Wir sind in eine Welt gesetzt, die sich von jener Bachs und Lehms’ weit entfernt hat. Distanz und Differenz haben sich in die Identität des fremd Gewordenen eingeschrieben. Es wird schwierig, zu hören und zu lesen, wie man vor 300 Jahren − vermutlich − gehört und gelesen hat, diese Historisierung gelingt nur annäherungs- weise, und sie verlangt eine bedeutende Übersetzungs-, eine Zurücksetzungsleistung.

Aber natürlich kann man auch mit heutigen Augen lesen. Einem aufgeklärten, sagen wir: im unendlichen Prozess der Aufklärung befindlichen Geist stellen solche Texte viele Fragen. Wer zum Bei- spiel bestimmt, was Sünde sei, wer verfügt über diese Definitionsgewalt, und weshalb tut er es? Und wie wäre denn Sünde zu bestimmen? Ins Profane reduziert, wird unter Sünde oft eine aus weiss Gott welchen Gründen auch immer als falsch angesehene Handlung oder ein unterlassen verstanden, ohne dass damit eine theologische Aus- sage verbunden wäre. Man spricht von Sünden bei Verstössen gegen Diätvorschriften oder sexuelle Normen. Auch solche Fehltritte kosten und werden bestraft, und ob nun der Himmel die rächende Gewalt ist oder der Richter, der Lehrer, das schlechte Gewissen, die physikalischen Gesetze, der Markt, der Körper, die Steuerverwaltung, ist in Bezug auf die Wirkung ohne Belang.

Der Kantatentext erwähnt die Sodomsäpfel. Sie gelten als Sinnbild der Heuchelei, denn nach der Überlieferung gleichen sie von aussen essbaren Früchten, lösen sich jedoch, wenn man sie pflückt, in Rauch und Asche auf. Die Sodomsäpfel erinnern aber auch an jenen Apfel, den Adam gegessen haben soll. Seine fatale Tat war der Biss in die verbotene Frucht. Wäre Adam ein Asiate gewesen, sässen die Christen immer noch im Paradies, weil dieser asiatische Adam nicht den Apfel, sondern die Schlange gegessen hätte. Der Witz sollte nicht als Abgleitung ins Billige missverstanden, sondern viel- mehr gebilligt werden als Sinnbild für die inhaltliche Wandelbarkeit der Sünde.

Könnte es sein, dass jede Kultur, jede Zeit, ja sogar überhaupt jeder Mensch seine eigenen Sünden hat? Dass mein Sündenkoordinaten- System nicht jenes meiner Kinder ist? So haben sich gegenüber 1711 die Handlungsmöglichkeiten der Menschen enorm erweitert, und damit auch die Sündenträchtigkeit, die Dubiositäten ihres Tuns. Rauchen, Fliegen, heizen, Kinder zeugen, alles kann mit schwerwiegenden Nachteilen behaftet sein und moralisch höchst bedenklich werden. In Lehms’ Gedicht herrschen noch Fronten von einer Einfachheit und Reinheit, wie sie in der heutigen Lebenswelt westlicher Prägung nie zu erreichen sind. Nicht alles, was gleisst, ist Sünde, und nicht jede Versuchung zeigt sich durch Gleissen. In den letzten Jahr- hunderten hat der Teufel sein Raffinement stark erhöht. So wird in der Praxis nicht immer ganz deutlich, was Sünde ist und worin Widerstand läge. In der Welt der Ambivalenzen mag die Sünde auch im Widerstand liegen und dieser zur Sünde werden, und das Ziel der Sündenfreiheit verfehlen kann man auf alle Weise.

Auch gehen List und Lockung nicht immer ganz vom andern aus. Wer zog, wer sank, das ist in vielen Verführungsgeschichten nicht restlos klar. Die Struktur der Verführung kann von äusserster Komplexität sein, den personae dramatis selbst nicht ganz ersichtlich, und so wenig das Verführtwerden immer nur eine ungewollte, willens- lose Angelegenheit ist, so wenig das Verführen stets ein Akt von Absicht und Plan. Und endlich ist auch die Strafe im Leben nicht immer so eindeutig wie im Alten Testament oder im Strafgesetz- buch, und sie ist auch nicht für jeden von derselben Schwere. Manche erachteten es etwa nicht als schlimm, von blondem Gift ergriffen zu sein. Sodann wären auch nach dem zeitgenössischen Sündenkalkül die Strafen neu zu bestimmen. Denn wenn die Strafe geringer ist als die Lust beim Sündigen, so lohnt sich dieses unter dem Strich, und das wäre nicht im Sinne des Erfinders.

Schliesslich muss auch der Widerstand neu gefasst werden. Mit passiver Verweigerung ist es nicht getan. Zu den Formen der Verteidigung gehört, wie jeder Offiziersanwärter lernt, auch der Gegenangriff. Eine strategische Möglichkeit wäre der Versuch, den Teufel mit den eigenen Waffen zu schlagen und ihn selbst zu verführen. Vor- läufig allerdings ist die Instanz unklar, die Sünde und Sanktion für den Teufel festsetzen könnte. Zu welcher Tat müsste er verleitet werden, damit er sündig und schuldig gesprochen werden könnte? Und welches wäre seine Strafe? Die menschliche Phantasie, oder sagen wir: pubertäre Residuen, die den Erwachsenen ein Gran kreativer Kindsköpfigkeit glücklich erhalten, mögen sich hier immerhin ein paar Himmelsqualen, teufelsgerechte Peinigungen durch die oberen Herrschaften ausdenken.

Das Modell von Sünde und Strafe erscheint heute als zu grob, zu mechanisch und zu statisch und wird der Dynamik menschlicher Ethik so wenig gerecht wie dem Wesen unseres Geistes, den wir doch haben, um über unsere Zustände hinauszugelangen. Wer weiterkommen will, muss Regeln brechen, das ist das Gesetz nicht nur politischer oder ästhetischer Revolutionen, und unter diesem Gesetz ist Regelbruch keine Sünde, sondern ein Gebot, nämlich Wider- stand gegen das Laster der Stagnation. Weltgeschichtlich funktioniert es ungünstigerweise recht gut, sich darauf zu berufen. Noch jeder Diktator hat behauptet, die Geschichte werde ihn freisprechen, und tatsächlich hat sich fast immer eine Nachwelt gefunden, die Absolution erteilt.

So wäre es heute unsere Aufgabe nicht erst, der Sünde zu wider- stehen, sondern schon, sie überhaupt zu erkennen und zu benennen. Man sündigt nicht aus ungehorsam, nicht aus fehlender Gegenwehr allein, sondern schon aus mangelnder Erkenntniskraft oder mangelndem Sündenerkenntnismut. Das Erkennen der wirklichen und wahren Sünde kann nicht ein für alle Mal getan und erledigt werden, sondern muss leider immer neu geleistet werden. Denn wie jede Handlung zum Verbrechen werden kann, sind die Umstände danach, kann auch jede Handlung zur Sünde werden. Was gestern richtig oder unverfänglich war, gehört heute vielleicht verboten.

Und noch weitere Umstände sind es, die die lebenspraktische Bedeutung der Sünde einschränken. Es kann sie nur geben, wo es Entscheidung gibt, wo Widerstand möglich wäre. Vor allem aber ist mit ihm erst ein Teil der Lebensarbeit verrichtet, denn wohin es gehen soll im Nichtsündigen, bleibt immer noch vollkommen offen. Die Sünde sagt, was ich nicht tun soll; aber was ich tun soll, muss im offenen Horizont der menschlichen Existenz erst bestimmt werden. Hier hilft die Sündenvermeidungsstrategie nicht weiter.

Natürlich hat auch die Sünde zur Errichtung einer wissenschaftlichen Disziplin geführt. Die Lehre von der Sünde nennt sich Hamartiologie. Im klassischen theologischen Denkgebäude ist die Hamartiologie ein Teil der Anthropologie, diese ist ein Teil der Schöpfungslehre, diese wiederum ein Teil der Dogmatik, und die Dogmatik ist, man ahnt es, ein Teil der Theologie.

Vor vielen Jahren habe ich als Gerichtssekretär das Bezirksgericht Zürich in einer Arbeitsgruppe vertreten, die sich mit Sexualdelikten und auch dem Zürcher Strichplan angelegentlich beschäftigte. Die Arbeitsgruppe umfasste auch zwei Beamte der Zürcher Sittenpolizei, zu deren Hauptaufgaben es gehörte, Tag für Tag in abgedunkelten Räumen konfiszierte Filmwerke auf sodomistische und andere straffällige Inhalte zu prüfen. Eine strafrechtlich unabdingbare, alltagsphilosophisch aber absurde und psychologisch grauenvolle Beschäftigung. An sie habe ich mich bei der Vorstellung erinnert gefühlt, wie sich die Hamartiologen Tag für Tag ihrem Lieblingsobjekt hingeben. Sie sammeln die Sünden, sezieren sie wie Gymnasiasten Stabheuschrecken und fabrizieren aus ihren Erkenntnissen hoch- dogmatische Ziselierungen, denen man dann entnehmen kann, mit wie vielen Stacheldrahtrollen und andern Strassensperren der liebe Gott den Weg in seinen Himmel verbaut.

Aber die Hamartiologen sind nicht die Einzigen, die sich mit scharfem Blick über die Sünde beugen. In der freien Marktwirtschaft ist die Sünde wie alles zur Ware geworden, um das sich verschiedene neue oder auch nur neu benannte Berufe kümmern: der Sündenregistrator, der Sündenerfinder, der Sündendesigner, der Sündenberater, der Sündenverkäufer, der Sündenbauer, der Sündenpriester, der Sündenverbesserer. Man gerät mit solchen Ausführungen nur scheinbar in den Bereich des Albernen. Denn in einer Welt post-post- postmoderner Beliebigkeit, der nichts mehr heilig ist, ist auch nichts mehr sündig. Übrigens scheint es, dass der Teufel seine Verführungsmacht zum Teil an die Warenwelt und ihre Vermarktungskünstler hat abgeben müssen. Auch die Werbung verspricht mehr, als das Beworbene hält. Das liegt in ihrer Natur. Ohne diese euphemistische Differenz würden wir viel weniger kaufen und viel weniger heiraten.

Auch der Teufel selbst ist mit der Zeit gegangen und hat sich seit 1711 weiterentwickelt. Er büsste seine hässliche Ausstrahlung ein. Im «Faust» wurde er weltlich. Goethes Metamorphose verwandelte ihn in einen Intellektuellen. Im «Faust» wurde aber auch der Sündenbegriff aufgebrochen. Mephistopheles unterscheidet zwischen den «heitern Sünden» der Griechen und den «düstern» der Christen. Nietzsche nahm diese Polarität auf, als er in der «Fröhlichen Wissenschaft» über die «Herkunft der Sünde» nachdachte. Sünde sei «ein jüdisches Gefühl und eine jüdische Erfindung». Das Christentum habe insofern «die ganze Welt ‹verjüdelt›». Dies spüre man an dem Grad von Fremdheit, den «das griechische Altertum — eine Welt ohne Sündengefühle — immer noch für unsere Empfindung» habe. Das Sünden- gefühl sei einem Griechen «ein Gelächter und ein Ärgernis», eine Empfindung von Sklaven.

Nietzsche kritisiert auch das Sündenkonzept: Es setze einen Gott voraus, der, obzwar übermächtig, doch rachelustig sei. Jede Sünde sei eine Majestätsbeleidigung, und der Akt der menschlichen Entwürdigung habe nur den Zweck, die göttliche Ehre wiederherzu- stellen. Was Nietzsche aber besonders ins Auge sticht, ist, dass Gott, «diesen ehrsüchtigen Orientalen im Himmel» unbekümmert lässt, «ob mit der Sünde sonst Schaden gestiftet wird». Man kann dem heutigen, umgangssprachlich trivialisierten Sündenbegriff immerhin zugute halten, dass er Nietzsches Kritik aufgenommen hat. Sünde ist nicht nur ein Vergehen an Gott, sondern auch oder überhaupt allein an Menschen. Gott konnte sein Monopol an der opferrolle nicht halten.

Neben Nietzsche haben sich seit dem Mittelalter viele Geister und ernste Zweifler nicht so sehr gegen das christliche Sündendogma gewendet, sondern versucht, dem schlechten Ruf der Sünde entgegenzuwirken, womit sie aber natürlich auch das Dogma unterliefen. «Wer nicht zu sündigen wagt», meinte Erasmus von Rotterdam, begehe «die grösste Sünde». Dante fand, über die, die in die Hölle kommen, gebe es die interessanteren Diskussionen. Manche wiesen ironisch auf das höchstpersönliche der Sünde hin. Wer zum Zölibat berufen sei, sündige, wenn er heirate. Wer zum Alkohol berufen sei aber, tue es, wenn er nüchtern bleibe. Einem Bühnenhelden Frank Wedekinds war die Sünde bloss «eine mythologische Bezeichnung für schlechte Geschäfte». Die italienische Schriftstellerin oriana Fallaci merkte an, als Eva den Apfel pflückte, sei nicht die Sünde geboren worden, sondern eine grossartige Tugend, nämlich der ungehorsam. Und sprichwörtlich ist das Lob der Sünde in der Sentenz geworden, im Alter bereue man vor allem jene Sünden, die man in der Jugend nicht begangen habe.

Lange hat man Gott empfohlen, sich ernsthaft mit der Frage zu befassen, ob es ihn gebe. Auf solche Hybris hätte Johann Sebastian Bach sich nicht verstanden. Seine Musik ist Musik vom Standpunkt Gottes her. Sie ist, wie alle Kultur, Antwort des Menschen auf seine Nichtgöttlichkeit. Denn der Mensch hat es schwer. Gott hält sich seit der Schöpfung und einigen späteren Eingriffen und Entsendungen zurück, und ob ihn jene Frage wirklich drückt, wissen wir nicht. Auch der Teufel hat nach christlicher Lesart bei aller Verfeinerung ein unverändert klares Pflichtenheft. Aber der ontologisch unbestimmte und unbehauste Mensch muss sich immer wieder leidvoll Rahmen und Richtung geben, in einer Selbstschöpfung, die zur Selbstentleibung in intrikater Nähe steht. Nirgends aber gelingt ihm die Erlösung von sich selbst, seiner endlich-elendiglichen Säugetierleiblichkeit besser als in der Musik, mit Klängen und Tönen, diesen leuchtenden Gesandten in die so weltlich beschwerten Provinzen der Seele. Bach sei Dank.