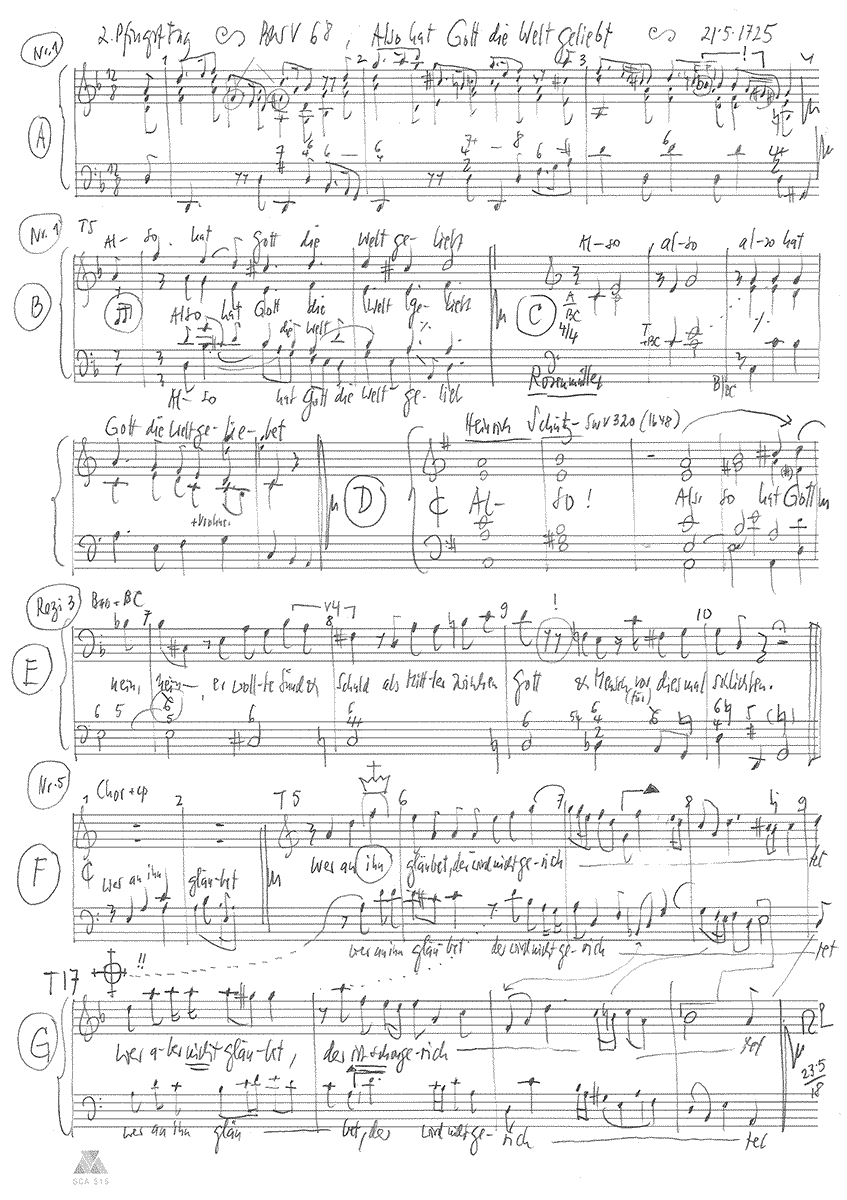

Also hat Gott die Welt geliebt

BWV 068 // zum 2. Pfingsttag

für Sopran und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Oboe da caccia, Violoncello piccolo, Streicher und Basso continuo

Die zum 2. Pfingsttag 1725 komponierte Choralkantate ist wie die meisten der von Bach vertonten Libretti der Leipziger Dichterin Mariana von Ziegler besonders farbig instrumentiert. In dieser Klangvielfalt und dem schwingenden und tänzerischen Duktus gleich mehrerer Sätze tönt neben der dem Hochfest gebührenden Freude zugleich die Verschiedenheit der pfingstlichen Zungen an. Das vom Opfergang Christi redende elegische Siciliano des Eingangschores sowie auch die schroff Gläubige von Verworfenen scheidende Gerichtswelt des Schlusssatzes werden hingegen von der archaisch-priesterlichen Aura des Zink und der Posaunen gefärbt.

Information zur Reflexion: Aus urheberrechtlichen Gründen wird das Video der Reflexion von Hans Magnus Enzensberger online nicht zur Verfügung gestellt.

Chor

Sopran

Lia Andres, Linda Loosli, Noëmi Tran-Rediger, Simone Schwark, Julia Schiwowa, Anna Walker

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Liliana Lafranchi, Alexandra Rawohl, Damaris Rickhaus

Tenor

Manuel Gerber, Tobias Mäthger, Christian Rathgeber, Sören Richter

Bass

Grégoire May, Fabrice Hayoz, Daniel Pérez, Retus Pfister, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Eva Borhi, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Petra Melicharek, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó

Viola

Martina Bischof, Peter Barczi, Sarah Krone

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violoncello piccolo

Daniel Rosin

Violone

Guisella Massa

Oboe

Philipp Wagner, Ann Cathrin Collin

Oboe da caccia

Ingo Müller

Fagott

Dana Karmon

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Jörg-Andreas Bötticher

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz und Eva Borhi

Reflexion

Referent

Hans Magnus Enzensberger

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.05.2018

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler, Nikolaus Matthes

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Christiane Mariana von Ziegler (1695-1760)

unter Einschluss von Samuel Liscow (1675; Satz 1)

sowie Johannes 3, 18 (Satz 5)

Erste Aufführung

21. Mai 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Kantate BWV 68 entstand zum 2. Pfingsttag 1725 und gehörte damit zu jener Gruppe von Kirchenmusiken, mit denen Bach die noch offene Zeitspanne zwischen dem vorläufigen Ende seines Choral-Jahrgangsprojektes zu Ostern und dem Beginn seines persönlichen neuen Jahresturnus am 1. Sonntag nach Trinitatis überbrückte. Wie bei den meisten Stücken dieser neun Kantaten umfassenden Werkgruppe verknüpfte die Dichterin Christiane Mariane von Ziegler ein Wort des Evangelisten Johannes mit eigenen Rezitativen und Arien; indem das Bibelwort jedoch in Form der gereimten Liedstrophe von Salomon Liscov (1675) verwendet wurde, orientierte sich die Kantate strukturell deutlich am Typus der Choralkantaten von 1724/25.

Der Eingangschor kommt als schwerblütiges Sicilianoritornell im 12 ⁄8 Takt daher, das den Zusammenhang von Christgeburt und Opfertod sowie von Glaube und Erlösung in die Form einer bittersüssen Vertrauensmusik kleidet. Ausdrucksstarke Gesten und reiche Vorimitationen der vokalen Unterstimmen stützen dabei den vom Horn verstärkten Melodievortrag des Soprans, in dessen getragenen Linien sich gezügelte Grandezza und verhaltene Trauer ebenso perfekt mischen, wie das stilistische Bild zwischen Chorarie und Cantus-firmus-Motette changiert.

Nach diesem gewichtigen Heilspanorama wirkt der folgende F-Dur-Ariensatz umso lichter und freundlicher. Man vermeint gar, einen spezifisch weiblichen Tonfall wahrzunehmen, der im Zusammenspiel von freudigem Text, geschmeidiger Sopranpartie und sonorer Streicherkantilene wohltuend warme und zuweilen regelrecht galante Züge ausbildet. Das organisch aus dem Ariengestus entwickelte Trio mit hinzutretender Oboe und Violine nimmt die flüssige Energie des Gesangsabschnittes auf; dass sich hinter dieser charmanten Anlage eine Parodie nach Bachs Weissenfelser Jagdkantate von 1713 verbirgt, muss man schon wissen, um es tatsächlich wahrzunehmen.

Das folgende Bassrezitativ versammelt auf engem Raum sehr gewichtige theologische Aussagen. Wirkt der eröffnende Verweis auf Petrus’ widersprüchliches Agieren in der Passionssituation noch eher schwer verständlich, so ist der edelmütigen Deklamation und den erlesenen Modulationen der Folgetakte die Freude über Jesu Zusage und seine tröstliche Präsenz als Mittler zwischen Gott und Menschen unmittelbar eingeschrieben.

Der sanftfüllige Rohrblattklang der anschliessenden Bassarie mit ihren drei Oboen ruft pastorale Assoziationen hervor, die im Einklang mit dem ouvertürenartigen Duktus das Andenken an die heilsame Geburt des Himmelskönigs befördern. Auch hier ist Bach eine sängerisch strahlende und auch kompositionstechnisch sehr eigenständige Parodie nach der «Pan»-Arie der Jagdkantate gelungen, die im Mittelteil das brechende Erdenrund und das alle satanischen Einreden durchbrechende Gebet passend zu illustrieren vermag.

Während Bachs Choralkantaten in aller Regel mit einem vierstimmigen Liedsatz enden, forderte das Ziegler’sche Libretto mit einem erneuten Johanniswort (Joh 3, 18) den Komponisten in ganz anderer Weise heraus. Getreu der für diesen Evangelisten essentiellen Scheidung in Gläubige und Verdammte werden zwei kontradiktorische Aussagen gegenübergestellt, was Bach zur Konzeption einer ausgedehnten Doppelfuge provozierte, die als motettische Form und durch die Verstärkung mit Posaunen und Zink archaische Wirkungen anstrebt und so das Kantatenende mit einem endzeitlichen Ernst auflädt, den auch der strahlende Satzschluss mit seinen ausgemeisselten Kadenzklauseln nicht hinwegzunehmen vermag.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Bachs zum 2. Pfingsttag 1725 komponierte Kantate geht auf ein Libretto Christiane Mariana von Zieglers (1695–1760) zurück. Sie entstammt einem Zyklus von neun Kantaten über Texte dieser Leipziger Patriziertochter und vom Kaiser als «poeta laureata» gekrönten Autorin, mit dem Bach nach dem Abbruch seines Choral-Jahrgangsprojektes zu Ostern 1725 den Zeitraum bis zum Trinitatisfest überbrückte.

Auch unsere Kantate nimmt von einer Liedstrophe ihren Ausgang, bevor die Binnensätze die dem gesamten Werk zugrunde liegenden Gedanken aus Joh. 3, 16–21 fortführen und sie mit der Epistel des Tages (Apg. 10, 42–48) verknüpfen. Die Kantate wird nicht mit einem Choral, sondern einem wörtlichen Johannes-Zitat beschlossen, das die Errettung aus dem Weltgericht an das glaubende Bekenntnis zu Jesus Christus knüpft.

Wie alle Kantaten des Ziegler-Zyklus zeichnet sich auch BWV 68 durch klanglich reizvolle Besetzungen und abwechslungsreiche Formen aus. Bach hat zudem auf zwei Arien seiner Weissenfelser «Jagdkantate» (BWV 208) von 1713 zurückgegriffen, die er dem neuen Text entsprechend überarbeitete

1. Chor

Also hat Gott die Welt geliebt,

daß er uns seinen Sohn gegeben.

Wer sich im Glauben ihm ergibt,

der soll dort ewig bei ihm leben.

Wer glaubt, daß Jesus ihm geboren,

der bleibet ewig unverloren,

und ist kein Leid, das den betrübt,

den Gott und auch sein Jesus liebt.

1. Chor

Die Liedstrophe paraphrasiert das zugrunde liegende Johannes-Dictum nahezu wörtlich, so dass Evangelienlesung und gemeindliche Aneignung im Choral besonders gut zusammenstimmen. In Bachs an das Design seiner Choralkantaten angelehnter Vertonung werden die Singstimmen vom Siciliano-Rhythmus des Orchestersatzes zu einem fliessend ausgezierten Vortrag inspiriert. Damit gelang es Bach, die in der Fassung des Vopelius‘schen Gesangbuches von 1682 noch etwas steife Liedvorlage in eine elegante Chorarie zu verwandeln, in der sich Heilsgewissheit, Abschiedswehmut und – durch die mit dem Sopran mitlaufende Bläserstimme verstärkt – eschatologischer Ernst die Waage halten.

2. Arie (Sopran)

Mein gläubiges Herze,

frohlocke, sing, scherze,

dein Jesus ist da!

Weg Jammer, weg Klagen,

ich will euch nur sagen:

Mein Jesus ist nah.

2. Arie

Als erster der drei der Sendung des Gottessohns gewidmeten Binnensätze bringt die Sopranarie freudige Zuversicht über die Präsenz Jesu im Leben des Gläubigen zum Ausdruck. Bach hat dafür die nur continuobegleitete Vorlage «Weil die wollenreichen Herden» aus der Jagdkantate durch die Hinzufügung einer Obligatstimme für Violoncello piccolo klanglich neu profiliert. Diese Partie ist motivisch auf das der Arie angehängte Ritornell bezogen, das wohl ebenfalls als Anhang zur Jagdkantate vorlag. Dieser strukturell überraschende Einbruch eines Concertino beweist Bachs theologische Raffinesse: Er weitet im Sinne der biblischen Lesetexte die Botschaft über die Zeugengemeinschaft der jüdischen Urgemeinde hinaus und kann zugleich als musikalisch kunsthafte Fassung der pfingstlichen Zungenrede aufgefasst werden.

3. Rezitativ (Bass)

Ich bin mit Petro nicht vermessen,

was mich getrost und freudig macht,

daß mich mein Jesus nicht vergessen.

Er kam nicht nur, die Welt zu richten,

nein, nein, er wollte Sünd und Schuld

als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.

3. Rezitativ

Das Rezitativ reformuliert die Zusage aus Joh. 3, 17, derzufolge Gottes Sohn nicht als Richter, sondern als Mittler zwischen Gott und Menschen gekommen ist. Die etwas rätselhafte Passage «Ich bin mit Petro nicht vermessen» lässt sich auf mehrere Stellen des als Epistel gelesenen Kapitels 10 der Apostelgeschichte beziehen, die ihren gemeinsamen Ort in der Hervorhebung Jesu als des wahren Hauptes der Kirche sowie im tatsächlich allen Menschen in der Taufe geschenkten Heil haben. Mitgemeint scheint auch die bereits bei Luther begegnende Deutung, dass die Verleugnung selbst eines Petrus als Exempel dafür dient, nicht vermessen des eigenen Heils zu sicher zu sein und die Gefahr der Anfechtung und Selbstüberhebung zu unterschätzen. Bachs gewichtiges Rezitativ macht den Satz trotz seiner Kürze zu einem tragenden Pfeiler der Kantate.

4. Arie (Bass)

Du bist geboren mir zugute,

das glaub ich, mir ist wohl zumute,

weil du vor mich genung getan.

Das Rund der Erden mag gleich brechen,

will mir der Satan widersprechen,

so bet ich dich, mein Heiland, an.

4. Arie

«Du bist geboren mir zugute» – die biblische Botschaft wird hier als nicht nur an die ferne Apostelgemeinde, sondern an den individuellen Menschen gerichtetes Geschenk ange-sprochen. In diesem Kontext lässt sich die in der Vorlage «Ein Fürst ist seines Landes Pan» noch schäfermässige Intention des pastoralen Oboenklangs nun auf den guten Hirten Jesus und das behagliche Leben unter seinem geistlichen Regiment beziehen. Wie Bach im Mittelteil das «Rund der Erden» und den tückischen Widerpart des Satans evoziert, entzieht aller Kritik an einem so meisterlich gehandhabten Parodieverfahren die Grundlage.

5. Chor

»Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;

wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet;

denn er gläubet nicht an den Namen des

eingebornen Sohnes Gottes.«

5. Chor

Der für diesen Evangelisten zentrale Gegensatz von gläubiger Erwähltheit und ungläubigem Gerichtetsein wird in diesem Dictum aus Joh. 3, 18 mit äusserster Schärfe ausgesprochen. Bachs Vertonung macht zugleich erlebbar, wie sich aus dem Wortsinn und Status eines Textes kompositorische Konsequenzen ableiten: Die kontradiktorischen Aussagen provozieren eine Doppelfuge mit sukzessiver Vorstellung und anschliessender gemeinsamer Verhandlung der Positionen, die in eine das Urteil begründende Zusammenfassung mündet («denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes»). Die heilsgeschichtliche Bedeutung und archaische Aura dieses fundamentalen Glaubenssatzes legten hingegen den Rückgriff auf die ehrwürdige Motettenform nahe, in die sich der «alte» Klang von Posaunen und Zinken auch semantisch wirkungsvoll einfügt.

Hans Magnus Enzensberger

Die kurzgefasste Verteidigung eines Agnostikers

Wenn jemand mich dazu bewegen würde, die Gretchenfrage zu beantworten, die immer ein bisschen peinlich ist –, ich hätte wenig Lust dazu. Am ehesten könnte ich mich mit der Behauptung aus der Affäre ziehen, ich sei ein katholischer Agnostiker.

Dieses Argument verschlägt bei den meisten ungehobelten Fragestellern, weil es etwas mit der Herkunft eines Menschen zu tun hat. So ist es auch bei mir.

Meine Familie kommt aus Süddeutschland, genauer gesagt, aus dem Allgäu. Ausser ein paar römischen, keltischen und fränkischen Einsprengseln waren meine Vorfahren sesshafte Bauern. Abwechslungsreiche Einwanderer wie Hugenotten, polnische Bergleute, jüdische Hausierer oder andere Flüchtlinge und Vertriebene gab es nicht. Das Milieu war alemannisch und katholisch, aber nicht orthodox. Am Freitag standen Fisch und wunderbare Aufläufe in der Fastenzeit auf dem Tisch, aber meinen Eltern fiel es nicht ein, pünktlich am Sonntag in die Messe zu gehen. Eine Bibel war zwar im Haus, aber in diesem Buch wurde selten gelesen.

Trotzdem habe ich mich als Schüler und als Student für theologische Fragen interessiert. Das war der Gastfreundschaft der Benediktiner in Neresheim, ihrer Tafel, ihrem Wein und ihrer vorzüglichen Bibliothek zu verdanken.

Die kleine Stadt in der Ostalb ist berühmt wegen ihrer Abtei. Diese Kirche ist ein herrlicher barocker Bau, den Balthasar Neumann entworfen hat. Die sieben Tagzeiten von der Matutin bis zur Komplet wurden dort lateinisch gesungen und mit der Chororgel begleitet. Der Hüter der Bibliothek war ein geistreicher und entgegenkommender Mann, der mir auch alle möglichen Ketzer zu lesen gab: De rerum natura, das grosse Lehrgedicht des Lukrez in der Übersetzung von Hermann Diels, die Gedanken und Meinungen Montaignes, Rameaus Neffe von Denis Diderot und ähnliche Sachen.

Diese Autoren haben zwar für meine Aufklärung gesorgt; doch die Klosterbrüder wiesen mich bei der täglichen Rekreation nach dem Mittagessen darauf hin, dass die mittelalterlichen Theologen sich an die heikelsten philosophischen Fragen wagten und über sie endlos disputierten. Nominalismus oder Realismus, darum ging es im Universalienstreit der Scholastiker. Was ist die Seele? Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Martin Luther nannte die Lehren der Scholastik ein «verlogenes, verfluchtes, teuflisches Geschwätz». Die Brüder von Neresheim waren nicht mit ihm einverstanden.

Das Leben, das die scharfsinnigen und gelehrten Scholastiker führten, war riskant. Sie ritten wochen- und monatelang, um nach Paris, Basel, Rotterdam oder Oxford zu kommen. Die Strassen waren von Soldateska und Räubern umlagert. Viele Schriften der Antike konnten sie aus dem Stegreif zitieren. Der Doctor angelicus war massgebender als die Doctores subtilis, marianus und viele andere, die mit solchen Ehrentiteln bedacht wurden. Sie beherrschten alle Tricks der klassischen Rhetorik. Buridans Esel und Occams Rasiermesser sind bis heute sprichwörtlich geblieben. Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts, von Frege bis Russell und Wittgenstein, bewunderten Gelehrte wie William von Ockham und Duns Scotus, in denen sie die Begründer der modernen Logik sahen.

Die Unterhaltungen im Neresheimer Klostergarten haben mich damals sehr beeindruckt, obwohl ich dem holzhaltigen Kirchenlatein der Patres wenig abgewinnen konnte. Ausserdem war ich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die deutsche Gegenwart fixiert. Von den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten wollte in den fünfziger Jahren niemand viel wissen. Darüber herrschte ein verstocktes Schweigen. Die alten Kader waren nicht bereit, ihre Positionen als Richter, Polizeipräsidenten und Professoren zu räumen. Entsprechend mühsam, anstrengend und zeitraubend war es, in der politischen, ökonomischen und moralischen Wüste des viergeteilten Landes die Aufgabe der Müllabfuhr zu übernehmen.

Diese Arbeit war auf die Dauer langweilig. Für eine Minderheit der Jüngeren drohte sie zu einer obsessiven Beschäftigung zu werden. Die Gefahr der Selbstgerechtigkeit lag nahe. Am Ende bewahrte mich davor vielleicht die Überlegung, dass es kein vielversprechender Beruf war, Deutscher zu sein. Ich wollte lieber schreiben.

Das historische Gepäck, das jeder, auch ein Schweizer oder ein Schwede, mit sich trägt, kann niemand loswerden. Einen Teil dieser Mitgift und dieser Bürde schleppen wir auch durch die Religion mit uns herum.

Eine wohlwollende Fee hat mir das Talent für den Glauben an den Monotheismus vorenthalten. Die Götter sind so zahlreich, dass einem die Wahl wehtut. Allein die griechischen und römischen begleiten uns am Himmel und in den Wochentagen, und auch die ägyptischen und asiatischen Traditionen, von Tutanchamun und dem Buddha, sind nie ganz erloschen. Ebenso wenig können in meinen Augen ein bisschen Epikur und eine gehörige Dosis Stoa schaden.

Schon deshalb ist für mich der Atheismus keine Option, sondern eine fixe Idee. Diesem Club möchte ich nicht angehören. Überhaupt kann ich mich schwer zur Mitgliedschaft entschliessen. Zu einem zuverlässigen Genossen fehlt mir die Begabung. Darin kann man natürlich auch ein Defizit sehen.

Also bleibt mir nur eine einzige Möglichkeit. Sie besteht darin, Agnostiker zu sein und zu bleiben. Der Erfinder dieses Begriffs war ein englischer Biologe, Thomas Henry Huxley, ein brillanter Autodidakt, der schon mit fünfundzwanzig Jahren zum Fellow der Royal Society gewählt wurde. Er gehörte zu den entschiedensten Verteidigern Darwins und seiner Lehren.

Das Wort agnostic, das inzwischen auch in vielen anderen Sprachen eingebürgert ist, hat jener Huxley anno 1869 geprägt. (Übrigens war der Schriftsteller Aldous Huxley sein Grossenkel. Dessen berühmter Zukunftsroman Brave New World gibt heute noch zu denken, weil er voraussagt, dass Menschen künftig im Labor gezüchtet und ohne Eltern auf ein Leben als Konsumenten vorbereitet würden.)

T. H. Huxley konnte natürlich von der modernen Genetik, vom Klonen und von der Manipulation der Keimbahn nichts ahnen. Er verstand aber, dass Darwins Gegner sich in einem Punkt einig waren. Sie dachten wahrhaftig, sie hätten alle Fragen der menschlichen Existenz mehr oder weniger gelöst. «Sie sind also überzeugt davon, dass sie an jener gnosis teilhaben¸ die einst ein Privileg der Kirche war. Ich hingegen gehöre nicht zu diesen Eingeweihten.»

Der Begriff mag neueren Datums sein, doch die Haltung des Agnostikers hat eine ehrwürdige Vergangenheit. Das griechische Wort γνῶσις bedeutet ja Erkenntnis, und die Skeptiker bildeten eine eigene Schule, angefangen mit Protagoras, der über die Götter sagte: «Von ihnen vermag ich nichts festzustellen, weder dass es sie gibt noch dass es sie nicht gibt, noch was für eine Gestalt sie haben; denn vieles hindert ein Wissen darüber: die Dunkelheit der Sache und die Kürze des menschlichen Lebens.»

Pyrrhon von Elis, ein Sophist aus dem Hellenismus, erkor die Skepsis, das heisst die Überlegung und den Zweifel, zur zentralen Kategorie seiner Philosophie. Meinungen, sagte er, könne man sich erlauben, aber Gewissheit sei unerreichbar. Auch Sextus Empiricus, der letzte und radikalste Vertreter dieser Schule, bestritt die menschliche Fähigkeit zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Damit findet man sich als Agnostiker in ziemlich guter Gesellschaft. Diesem kleinen Club gehörten viele Denker des achtzehnten Jahrhunderts an. Man kann David Hume und Denis Diderot zu ihnen rechnen. Der schottische Philosoph soll im Kreis des Barons Holbach eine Geschichte über die französischen Missionare erzählt haben, die in die Urwälder eingedrungen waren, um die kanadischen Eingeborenen zu bekehren. Einer dieser Huronen – so nannte man damals die Irokesen – sei nach London gebracht worden, wo man ihn zur Kommunion zuliess. «Nun, mein Sohn, wirkt nicht die Gnade des Sakraments in Ihnen?», fragte der Priester. – «Ja», antwortete der kleine Indianer, «der Wein tut sehr gut; aber ich glaube, wenn man mir Schnaps gegeben hätte, das hätte mir noch besser getan.»

Solche Scherze waren an Holbachs Tafel üblich. Angeblich forderte der Baron die achtzehn Anwesenden auf, über den Atheismus abzustimmen. Fünfzehn sollen sich für den Atheismus ausgesprochen haben; das Votum der übrigen drei, darunter Diderot, ist nicht überliefert. Vermutlich waren das die Agnostiker. Für diese Klatschgeschichte, die bei den Aufklärern herumerzählt wurde, fehlt jeder dokumentarische Beleg. Sie mag erlogen sein, ist aber wenigstens gut erfunden.

Die Haltung des Agnostikers hat allerhand Vorzüge und Nachteile. Man kann sich freier bewegen und braucht sich nicht den harten und weichen Vorschriften zu fügen, die von irgendwelchen Institutionen ersonnen werden. Es kann eine Erleichterung sein, die jeweilige Partei- oder Kirchendisziplin abzuwerfen. Erst recht gilt das für die Fesseln einer politischen Ideologie. Der Nachteil besteht darin, dass der Agnostiker nirgendwo voll und ganz dazugehört.

Ich möchte diese Überlegungen mit einer Anekdote schliessen, die ein erzkatholischer Freund des Papstes Johannes XXIII. berichtet. Eines Tages soll sich ihm gegenüber ein Wissenschaftler in Castel Gandolfo zum Heidentum bekannt haben. Der Papst habe ihm geantwortet, es gebe Schlimmeres; denn immerhin sei sein Gast un semi catolico.