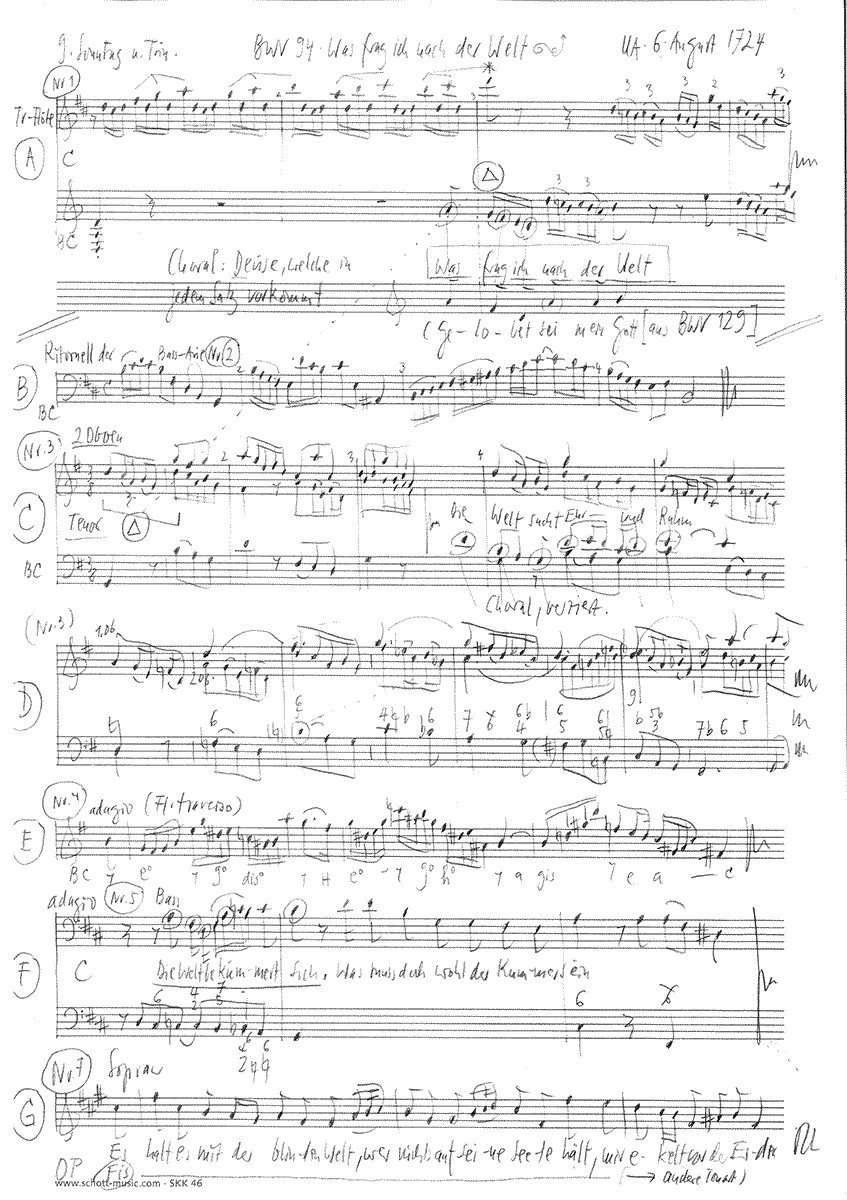

Was frag ich nach der Welt

BWV 094 // zum 9. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Flauto traverso, Oboe I+II, Streicher und Basso Continuo

Man täte der zum 9. Sonntag nach Trinitatis 1724 komponierten Kantate «Was frag ich nach der Welt» Unrecht, würde man sie allein als konventionelles Beispiel protestantischer Weltverachtung missverstehen. Steckt sie doch voller subtiler Argumentationen und Botschaften, die Bach zu sensiblen und ungewöhnlichen Lösungen angeregt haben.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Alexa Vogel

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Francisca Näf, Alexandra Rawohl, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Manuel Gerber, Raphael Höhn, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Valentin Parli, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Christine Baumann, Eva Borhi, Christoph Rudolf, Ildiko Sajgo

Viola

Martina Bischof, Sarah Krone, Peter Barczi

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Katharina Arfken, Philipp Wagner

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Marc Hantaï

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Manfred Papst

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

15.08.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 3, 5, 8

Balthasar Kindermann (1664)

Textdichter Nr. 2, 4, 6, 7

Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters

Erste Aufführung

9. Sonntag nach Trinitatis,

6. August 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Ihr Eingangschor klingt mit seiner leichtfüssigen Traverso-Partie und dem wie hingetupft wirkenden Orchestersatz kaum nach Weltschmerz und Vanitas, sondern nach freudvoller Hinwendung zu einem lichten Ziel. Es ist ein Satz, der wie wenige andere geeignet ist, den oft mit Bach-Aufführungen verbundenen Ton lastender «Wichtigkeit» zu vermeiden und die ursprüngliche Frische seiner Entwürfe zu entdecken. Der in seinen blockhaften Einsätzen sehr fassliche Choreinbau wird durch feinziselierte Akzente wie die gestrichenen Liegetöne nach «Du, du bist meine Ruh» belebt, die in diesem durchsichtigen Umfeld besondere Wirkung entfalten.

Die Bassarie beginnt mit einer bogenförmigen Continuo-Geste, die den Worten des Solisten Gewicht verleiht. Dessen Auftritt gleicht allerdings mehr einem nachdenklichen Selbstgespräch als einer donnernden Predigt. Hier spricht ein lebenskluger Weltkundiger, der um das beständige «Brechen und Fallen» der menschlichen Hoffnungen weiss und daher den auch musikalisch hervorgehobenen «Halt» in Jesu sucht. Die von einem quasiostinaten Generalbass vorangetriebene Arie intensiviert sich gegen Ende – nach der Welt fragen meint hier, sich entschlossen von ihr zu lösen.

Das Tenorrezitativ, das schmeichelnde Holzbläserklänge und ausgeschmückten Choralvortrag mit rezitativischen Einschüben verknüpft, offeriert einen Katalog törichter Weltideen, die in ihrer Hohlheit demaskiert werden. Bach und sein Librettist scheinen genau hingeschaut zu haben, wer in ihrem Leipzig «aufgeblasen» einherschritt und an seinem eitlen «Hochmutsturm » baute; umso schockierender ist es, wenn dann in drastischen Worten vorgeführt wird, wie rasch alles zu Ende gehen kann: Dem «armen Erdenwurm» nützt dann kein «großer Staat» mehr, denn in der Gruft ist alle Pracht verschwunden! Wie bitter diese Einsicht fällt, hört man der dritten Choralzeile mit ihrem mühsam errungenen Belcanto an; es ist dann der sorgsam eingeführte Jesus-Name, der dem Erzähler hilft, die Perspektive umzudrehen und die Verachtung der Welt als einem treuen Christen gebührende Anzeichnung anzunehmen.

Darauf folgt mit der Altarie eine Adagio- Meditation, die durch die obligate Traversflöte einen fahlen Vergänglichkeitston erhält. In dieser Klage über die verblendeten Menschenkinder lassen Trauer und Enttäuschung die schmerzlich geschärfte Vokallinie immer wieder abreissen; der geschwinde Mittelteil zeigt sich dann entschlossen, anstatt des eitlen Mammons Jesum zu erwählen – ein Verheissungswort, das in einer berührend verlangsamten Wendung zelebriert wird, ehe ein verkürztes Dacapo der «betörten Welt» endgültig den Laufpass gibt.

Mit dem Bassrezitativ setzt Bach seine auslegende Choralarbeit fort. Erneut schmückt der Solist die Melodie dezent aus, wozu der chromatisch absteigende Generalbass das Bedeutungsfeld von «Bekümmernis» und «Verachtung » aufruft. Doch wird in den diskursiven Einschüben eine neue Haltung bezogen, die diese Qualen als selbstverschuldete Folge äusserlicher Verstrickungen auffasst, für die man sich angesichts des göttlichen Geschenks nur schämen könne. Mit der zu den Worten «Ich trage Christi Schmach, solang es ihm gefällt » absichtsvoll in einen Aufstieg umgekehrten Begleitfigur wird so eine heilsamere Interpretation des Leidens in der Welt nahegelegt, die in der Identifikation mit dem Heiland ihren Sinn findet.

Damit ist der Umschlag erreicht und der Tenor kann eine beschwingte Arie im 12⁄8-Takt anstimmen, die in ihrer kompakten Zugänglichkeit auch von Telemann stammen könnte. Grundaffekt ist dabei der Spott über die gleissende Selbstanbetung der Welt, die wie ein blinder Maulwurf nach wertlosen Schätzen gräbt und dafür den verlockenden Himmel stehen lässt. In dieser zuweilen eifernden Konvertitenmusik tritt uns ein geläuterter Junkie entgegen, der nur zu genau weiss, wovon er sich hier distanziert.

Daher hat es seine Logik, dass mit der Sopranarie ein stilleres Bekenntnis folgt, durch das die warm strömende Oboe d’amore die Singstimme wie ein trostreicher Seelenfreund geleitet. Die in aller Zartheit ein wenig trockene Motivik mag auf die «Mühen der Ebenen» verweisen, die ein tugendgerechter Lebenslauf mit sich bringt.

Der abschliessende zweistrophige Choral bringt im kraftvollen vierstimmigen Satz die Botschaft der Kantate auf den Punkt: Alle weltlichen Güter können den «blassen Tod nicht binden», die beständigste Wertanlage bleibt das Vertrauen auf das in Jesu erlangte Himmelreich.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Was frag ich nach der Welt

und allen ihren Schätzen,

wenn ich mich nur an dir,

mein Jesu, kann ergötzen!

Dich hab ich einzig mir

zur Wollust fürgestellt,

zur Wollust vorgestellt,

du, du bist meine Ruh:

Was frag ich nach der Welt!

1. Chor

Der Hauptgedanke des Chorals wird bereits in der ersten Strophe ausgesprochen: Was uns mit Jesus geschenkt ist, lässt sich in keiner Weise vergleichen mit dem, das die Welt bietet. Die über den schlichten Choralsatz und die von Pausen durchwirkten Orchesterpartien ausgespannte Flötenstimme fungiert als klingendes Abbild der Vergänglichkeit und der rastlosen irdischen Geschäftigkeit. Auch das Orchestermaterial ist von der Choralmotivik geprägt.

2. Arie (Bass)

Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten,

der bald verschwindet und vergeht,

weil sie nur kurze Zeit besteht.

Wenn aber alles fällt und bricht,

bleibt Jesus meine Zuversicht,

an dem sich meine Seele hält.

Darum: Was frag ich nach der Welt!

2. Arie

Die leicht umgestaltete zweite Strophe betont: Die Welt ist vergänglich, aber was Jesus bringt, ist auf das Ewige ausgerichtet. Die predigthafte Basspartie wird von einer weiträumig kreisenden Continuostimme begleitet, die bei den Worten «verschwinden», «vergehen», «brechen» und«fallen» bildhaft bedrohliche Lücken aufweist.

3. Rezitativ (Tenor)

Die Welt sucht Ehr und Ruhm

bei hocherhabnen Leuten.

Ein Stolzer baut die prächtigsten Paläste,

er sucht das höchste Ehrenamt,

er kleidet sich aufs beste

in Purpur, Gold, in Silber, Seid und Samt.

Sein Name soll für allen

Sein Name soll vor

in jedem Teil der Welt erschallen.

Sein Hochmuts-Turm

soll durch die Luft bis an die Wolken dringen,

er trachtet nur nach hohen Dingen

und denkt nicht einmal dran,

wie bald doch diese gleiten.

Oft bläst uns eine schale Luft

den stolzen Leib auf einmal in die Gruft,

und da verschwindet alle Pracht,

wormit der arme Erdenwurm

hier in der Welt so großen Staat gemacht.

Ach! solcher eitler Tand

wird weit von mir aus meiner Brust verbannt.

Dies aber, was mein Herz

vor anderm rühmlich hält,

was Christen wahren Ruhm

und wahre Ehre gibet,

und was mein Geist,

der sich der Eitelkeit entreißt,

anstatt der Pracht und Hoffart liebet,

ist Jesus nur allein,

und dieser solls auch ewig sein.

Gesetzt, daß mich die Welt

darum vor töricht hält:

Was frag ich nach der Welt!

3. Rezitativ

Die dritte Strophe ist durch eingefügte Rezitative erweitert mit Hinweisen auf das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus (Lukas 16). Bach setzt durch den wiegenden Duktus und die warme Holzbläserbegleitung die Choralebene deutlich von der Rezitation mit ihrer drastischen Weltverachtung ab.

4. Arie (Alt)

Betörte Welt, betörte Welt!

Auch dein Reichtum, Gut und Geld

ist Betrug und falscher Schein.

Du magst den eitlen Mammon zählen,

ich will davor mir Jesum wählen;

ich will dafür

Jesus, Jesus soll allein

meiner Seelen Reichtum sein.

Betörte Welt, betörte Welt!

4. Arie

Die Schätze der Welt sind falscher Schein. Sie können nicht halten, was sie versprechen. Bach greift dafür auf die flüchtige Traversflöte zurück und denunziert damit über einem nur angedeuteten Bass die gleissnerische Eleganz und den hörbar «falschen Schein» der «betör-ten Welt», dem es die ins Adagio gesetzte Besinnung allein auf «Jesus» entgegenzusetzen gilt. Die geschäftig oszillierende Flötenstimme könnte in Analogie zu anderen Bachkantaten dieses Sonntags (BWV 105/5) auch das Zirkulieren des «eitlen Mammons» illustrieren.

5. Rezitativ (Bass)

Die Welt bekümmert sich.

Was muß doch wohl der Kummer sein?

O Torheit! dieses macht ihr Pein:

im Fall sie wird verachtet.

Welt, schäme dich!

Gott hat dich ja so sehr geliebet,

daß er sein eingebornes Kind

vor deine Sünd

zur größten Schmach um deine Ehre gibet,

und du willst nicht um Jesu willen leiden?

Die Traurigkeit der Welt ist niemals größer,

als wenn man ihr mit List

nach ihren Ehren trachtet.

Es ist ja besser,

ich trage Christi Schmach,

solang es ihm gefällt.

Es ist ja nur ein Leiden dieser Zeit,

ich weiß gewiß, daß mich die Ewigkeit

dafür mit Preis und Ehren krönet;

ob mich die Welt

verspottet und verhöhnet,

Ob sie mich gleich verächtlich hält,

wenn mich mein Jesus ehrt:

Was frag ich nach der Welt!

5. Rezitativ

Das Trachten nach Ehren dieser Welt ist trügerisch. Wer Jesus nachfolgt, wird von ihm geehrt werden und fragt nicht«nach der Welt». Bach wechselt erneut zwischen abbildender Rezitation und ariosen Choralzitaten, die hier jedoch über einem chromatisch auf und ab geführten Vorhaltsmodell des Continuo einen starken Ausdruckscharakter annimmt.

6. Arie (Tenor)

Die Welt kann ihre Lust und Freud,

das Blendwerk schnöder Eitelkeit,

nicht hoch genug erhöhen.

Sie wühlt, nur gelben Kot zu finden,

gleich einem Maulwurf in den Gründen

und läßt dafür den Himmel stehen.

6. und 7. Arie

Aus der sechsten Choralstrophe sind zwei Arien entstanden. Die Welt lässt sich von Blendwerk täuschen und «lässt dafür den Himmel stehen». Wer davon absehen will, hält sich an Jesus, um selig zu werden. Der ausgedehnten Tenor-Arie wohnt eine deutliche Spannung zwischen dem zutraulichen Siciliano-Gestus in A-Dur und der schroffen Weltverachtung und Ehrsuchtskarikatur («erhöhen») des Textes inne. Die Wendung nach fis-Moll und die Beschränkung auf eine solistische Oboe d’amore erscheinen demgegenüber in der Sopran-Arie als Hinwendung zu den inneren Werten der Busse und des Glaubens, während die Tanzform des zeigt, dass man den Verstrickungen der«blinden Welt» nur schwer entkommt.

7. Arie (Sopran)

Es halt es mit der blinden Welt,

wer nichts auf seine Seele hält,

mir ekelt vor der Erden.

Ich will nur meinen Jesum lieben

und mich in Buß und Glauben üben,

so kann ich reich und selig werden.

8. Choral

Was frag ich nach der Welt!

Im Hui muß sie verschwinden,

ihr Ansehn kann durchaus den blassen Tod nicht binden.

Die Güter müssen fort,

und alle Lust verfällt;

bleibt Jesus nur bei mir:

Was frag ich nach der Welt!

Was frag ich nach der Welt!

Mein Jesus ist mein Leben,

mein Schatz, mein Eigentum,

dem ich mich ganz ergeben,

mein ganzes Himmelreich

und was mir sonst gefällt.

Drum sag ich noch einmal:

Was frag ich nach der Welt!

8. Choral

Mit den Strophen sieben und acht des Chorals wird die Kantate abgeschlossen. Die Welt und alles, was in ihr kostbar ist, vergeht. Sie ist deswegen nicht zu verteufeln. Doch wer sein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, ist so frei, zu sagen: «Was frag ich nach der Welt?» Gleich zwei Choralstrophen betonen die ungewöhnlich starke Choralinspiration einer Kantate, die sich sichtbar müht, der Gemeinde ihre unwillkommene Wahrheit regelrecht einzuhämmern.

Manfred Papst

Remedur der Ruhelosigkeit

Der Text der Kantate «Was frag ich nach der Welt» handelt vom grossen Paradox menschlicher Existenz und seiner Überwindung: Wir sind in der Welt, haben aber keine Macht über unser Leben. Abhilfe schaffen aber nicht Eitelkeit, sondern Busse und Glauben.

Ein Rauch und Schatten ist die Welt. Wie rasch ist sie verschwunden! Und wir mit ihr. Der Mensch ist nichts als ein Erdenwurm, ob er sich nun Paläste baut, ob er in Purpur, Samt und Seide einhergeht oder sich mit Gold und Silber schmückt. Er mag nach Ruhm und Ehre streben, die höchsten Ämter einnehmen und sich einen Hochmuts-Turm erbauen, der bis an die Wolken dringt: Am Ende ist es alles nichts.

Ein schales Lüftchen reicht schon aus, um unseren stolzen Leib auf einmal in die Gruft zu blasen. Dann verschwindet alle Pracht, mit der wir so viel Staat gemacht haben. Gut und Geld erweisen sich als eitler Tand. Schon im Alten Testament, bei Kohelet 1.2, lesen wir, dass alles eitel ist. Vergeblich, nichtig, sinnlos: So versteht Luther das Wort.

Toren sind wir. Wir lassen uns betören. Zu spät erkennen wir, dass Lust und Freud der Welt nichts sind als Blendwerk. Gleich einem Maulwurf haben wir blind in den Gründen gewühlt und dabei nur Kot gefunden, darob aber den Himmel vergessen.

Das sind sprachliche Bilder von barocker Kraft. Sie stammen allesamt aus Bachs Kantate «Was frag ich nach der Welt». Vanitas-Motive durchziehen freilich unsere Religions- und Philosophiegeschichte seit Jeremias und Platon. Schon in der antiken Kunst, dann besonders seit dem Mittelalter begegnen uns bildliche Darstellungen der Vanitas – oft in Form von Schädeln, Skeletten, Stundengläsern, Sensen. Sic transit gloria mundi: Das ist der Generalbass der Menschheitsgeschichte.

Er nährt sich aus einem allgegenwärtigen Paradox: Wir sind als Menschen in der Welt, aber wir haben keine Macht über unser Leben. Gewiss ist uns der Tod, ungewiss ist uns seine Stunde. Wir sind in Gottes Hand und mit jedem Atemzug dem Ende gleicher- massen ausgesetzt. Bisweilen fühlen wir uns als Herren der Erde. Oftmals verhalten wir uns auch so. Aber das ist alles Lug und Trug. Wir sind ins Leben geworfen und bleiben deshalb unbehaust. Ruhelos sind wir unterwegs, hin und her gerissen zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Selbstbewusstsein und Verzagtheit.

Doch dies ist nicht das letzte Wort. Zumindest nicht das letzte Wort unseres wackeren Kantatendichters Balthasar Kindermann, der 1636 als Sohn eines Schwertfegers in Zittau geboren und später Magister der Theologie wurde, poeta laureatus, und sogar Mitglied des Elbschwanenordens. Der Verfasser von Satiren, Dramen, rhetorischen Schriften und Gedichten, verheiratet mit der Tochter eines schwedischen Kapitäns und Vater von sechs Kindern, starb 1706 in Magdeburg. Da war Johann Sebastian Bach 21 Jahre alt. Die Kantate, um die es uns heute geht, komponierte der Meister 18 Jahre später, als 39-Jähriger, für den 8. Sonntag nach Trinitatis, den 6. August 1724. Acht Sätze umfasst das Der Text des Eingangs- und Schlusschorals wurde von Kindermann wörtlich übernommen, die Teile zwei bis sieben wurden von unbekannter Hand für die Komposition überarbeitet.

«Was frag ich nach der Welt»: Mit diesem kecken Satz, halb Ausruf und halb Frage, hebt unser Text an. Er könnte durchaus für sich stehen, als philosophisches Fazit eines unabhängigen Geistes. Man kann ihn sich ganz unterschiedlich ausgesprochen vorstellen: gleichmütig oder herausfordernd. Doch natürlich bewegen wir uns hier in einem christlichen und näherhin liturgischen Kontext, und so finden die sechs einprägsamen Worte ihre liedhafte Fortsetzung:

«Was frag ich nach der Welt

und allen ihren Schätzen,

wenn ich mich nur an dir,

mein Jesu, kann ergötzen.»

Irdische und himmlische Schätze

Dabei ist der unreine Reim «Schätzen/ergötzen» von besonderem Reiz. Er mag seine spezifischen sprach- oder dialektgeschichtlichen Gründe haben und nicht immer als unrein empfunden worden sein, mutet uns Heutige aber auch als Zeichen einer winzigen und gleichwohl signifikanten Verschiebung an: Die zwei Begriffe passen zueinander, aber sie sind nicht deckungsgleich. Es gibt irdische und himmlische Schätze. Was Jesus uns schenkt, ist von fundamental anderer Art als das, was die Welt uns bieten kann. Eduard Mörike, der schwäbische spätromantische Dichter und evangelische Pfarrer, hätte an diesem kleinen Spiel der Diphthonge seine Freude gehabt.

Die Aussage des Doppelverses wird uns nochmals verdeutlicht im zweiten Vierzeiler der ersten Chorstrophe:

«Dich hab ich einzig mir

zur Wollust fürgestellt,

du, du bist meine Ruh:

Was frag ich nach der Welt.»

Was uns hier bewegt, ist das In-eins-Denken von Wollust und Ruhe, von Emphase und Kontemplation: Wer sein Ergötzen und Begehren auf die himmlischen, nicht auf die irdischen Schätze richtet, der gelangt nicht nur zur Erfüllung, sondern auch zur Ruhe. Die spirituelle Leidenschaft, die sich im doppelten Vokativ des «du» zeigt, trägt ihre eigene Überwindung bereits in sich. Sie eröffnet der Seele einen Zustand jenseits der irdischen Rastlosigkeiten, die gerade unseren hektischen Alltag so sehr bestimmen, aber sie tut dies, ohne deshalb in stoisch-stumpfen Gleichmut zu verfallen. Die Musik nimmt diese Spannung wunderbar auf; der innigen Schlichtheit des Choralsatzes und der getragenen Ruhe der Orchesterpartien steht die Flötenstimme als Abbild vergnügter Geschäftigkeit gegenüber.

Die anschliessende Bass-Arie vertieft die Aussage des Eingangschorals, überraschenderweise in sieben statt acht Versen, die ersten dreifach gereimt: Mit den Metaphern von der Welt als Rauch und Schatten werden zentrale Motive der Vanitas-Vorstellungswelt zitiert. Sie sind in der deutschen Barocklyrik verbreitet, namentlich in den Dichtungen aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges, den Kindermann als Bub noch erlebt hat und der auch die hohe Zeit des deutschen Kirchenliedes ist. Die Linie lässt sich von dort weiterziehen über den Pfarrerssohn Gottfried Benn bis zu Bertolt Brecht, bei dem es einmal heisst: «Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging, der Wind!»

Eitelkeit auf Erden

Zu Rauch und Schatten kommen in der Barocklyrik Asche, Staub und Gebeine, beispielsweise im 1643 entstandenen Sonett «Es ist alles eitel» von Andreas Gryphius, das ich hier als Meisterwerk pars pro toto zitiere:

«Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.

Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;

Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiese sein,

Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.

Was jetz noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden.

Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch’ und Bein.

Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.

Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.

Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehn.

Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?

Ach! Was ist alles dies, was wir für köstlich achten,

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,

Als eine Wiesenblum’, die man nicht wiederfind‘t.

Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.»

In dieser Vorstellungwelt lebt zwei Jahrzehnte später auch noch Balthasar Kindermann. Doch der poeta minor bleibt nicht bei der Welt als Rauch und Schatten stehen, sondern setzt ihr ein besseres, ein himmlisches Leben entgegen:

«Wenn aber alles fällt und bricht,

bleibt Jesus meine Zuversicht,

an dem sich meine Seele hält.

Darum: Was frag ich nach der Welt!»

Im dritten Teil der Kantate wird dieser Gedanke nochmals weiter auseinandergefaltet. Hier finden wir die treffende Karikatur der «hocherhabnen Leute» und namentlich des Manns mit seiner Prunksucht, seinem Ämter-Streben, seinem Hochmuts-Turm, der bis an die Wolken dringen soll. Natürlich erinnert dieser an den Turm von Babel und an die menschlichen Allmachts-Vorstellungen, auf die der alttestamentarische Gott mit der Strafe der Sprachverwirrung reagiert hat. Uns allen steht da das epochale Gemälde von Pieter Brueghel aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien vor Augen, 1563 entstanden, ein Sinnbild für die Hybris nicht nur unserer modernen Zeiten.

Ob Kindermann es gekannt hat? Wir wissen es nicht. Aber wir vertrauen darauf, dass Kunstwerke mehr in sich tragen, als ihre Schöpfer wissen – und dass sie bisweilen miteinander in ein Geistergespräch treten. Gerade unsere Kantate zeigt uns das. In der Aria Nr. 2, wo von der Welt als Rauch und Schatten die Rede ist, zeichnet Bach das Unstete, das Fliehen und Schwanken dieser Elemente kompositorisch kongenial nach; und in der Aria 4, wo es um die «betörte Welt» geht, wird der «falsche Schein» im Triller der Travers- flöte geradezu verhöhnt. Beim Zählen des Mammons sodann hören wir gar in steigender Kadenz die Münzen klimpern. Ob dem Tonsetzer das bewusst war oder nicht – der Text hat ihn zu dieser faszinierenden Deutung verleitet.

Gleitende Dinge

Im Tenor-Rezitativ stossen wir noch auf eine weitere bemerkenswerte Formulierung. Der Ehrgeizige, so vernehmen wir,

«trachtet nur nach hohen Dingen

und denkt nicht einmal daran,

wie bald doch diese gleiten.»

«Die Dinge gleiten»: So steht es ohne jeden Zusatz da. Wir wissen nicht, woher und wohin sie gleiten. Kindermann selbst hat es so geschrieben, nicht erst sein namenloser Bearbeiter. Die Wendung irritiert, weil sie so modern anmutet. «Die Dinge gleiten»: Das könnte fast ein programmatischer Satz der klassischen Moderne mit ihrem Grundgefühl der existenziellen Verunsicherung sein, vergleichbar mit Hugo von Hofmannsthals Metapher der Begriffe, die dem Menschen im Mund zerfallen wie modrige Pilze. Doch es gibt dieses Erleben offensichtlich schon drei Jahrhunderte zuvor. Was für ein Sprachbild!

Ich will indes jetzt nicht behaupten, der Text von Bachs 94. Kantate sei ein Meisterwerk. Er hat auch seine Schwächen. Wie viele Kantatentexte neigt er zu einer gewissen Floskelhaftigkeit. Nach der wuchtigen Exposition im Rezitativ des Tenors kommt es zu einigem liturgischem Wortgeklingel; ein ums andere Mal wird uns eingehämmert, was wir schon wissen: Der Gläubige verbannt den eitlen Tand aus seiner Brust. Jesus allein hält sein Herz «vor anderm» rühmlich, gibt ihm wahre Ehre, entreisst ihn der Eitelkeit. In der Formulierung «vor anderm» steckt dabei selbst wiederum ein Moment der Hoffart. Das ist keine Wendung, die zum Gebot christlicher Demut passt. Ein Christenmensch soll sich nicht über andere erheben. Sonst bleibt auch er in Eitelkeit befangen.

Betört ist die Welt. So sagt es die Alt-Arie. Und sie erfasst das Wort in seinem ganzen Doppelsinn. Wir hören eine anmutige weibliche Stimme. Sie klagt über den falschen Schein der bösen Welt, sie bekennt sich zu Jesus allein. Gleichwohl entsteht im Spannungsfeld von Text und Musik ein subtiler Widerspruch – hier und dann nochmals in der köstlichen Sopran-Aria Nr. 7. Die keuschen Bekenntnisse der Sängerinnen haben etwas Schillerndes. Sie beklagen die betörte Welt und feiern sie gleichzeitig in ihrem sinnlichen Wohlklang. Hier ertönen nicht die Stimmen körperloser Engel, sondern solche, welche die Schönheit der Welt vermehren, indem sie diese preisen.

Remedur im Glauben

Die Welt, vom Kantatendichter immer wieder als Person betrachtet, gleichsam als verführerische, aber auch verderbliche «Frau Welt», wie wir sie vom Dom zu Worms her kennen, ist bekümmert. Sie sieht sich ungerechterweise der Verachtung ausgesetzt. Für diesen Kummer soll sie sich nun aber schämen. Denn Jesus hat ihr so viel Gutes getan, dass es nur recht und billig wäre, wenn sie um seinetwillen klaglos leiden würde. Im Horizont der Heilsgeschichte hat sie keine Ansprüche zu stellen, denn ihr Leiden findet lediglich in der Zeit statt. Erlösung aber hat ihren Ort in der Ewigkeit, die nicht einfach eine Verlängerung der Zeit ist, sondern eine Kategorie sui generis. Vor ihr hat der Gläubige sich zu verantworten; wenn ihn die Welt deshalb verspottet und gering achtet, muss ihn das nicht kümmern. Er weiss, dass sie nur Blendwerk ist. In der Tenor-Arie Nr. 6 taucht denn auch das drastische Bild des gelben Kots auf, den der wühlende Maulwurf «in den Gründen» findet, während er den Himmel vergisst. In dieser Wendung klingen nicht nur Erde, Asche, Staub an, sondern auch die Gründe der Vernunft, welche eben nicht diejenigen des Glaubens sind. Der Maulwurf Mensch gräbt am falschen Ort. Geradezu anämisch-abgeklärt wirkt im Anschluss daran die Sopran-Arie:

«Es halt es mit der blinden Welt,

wer nichts auf seine Seele hält,

mir ekelt vor der Erden.»

«Buße und Glauben» werden hier als Remedur empfohlen, in der Liebe zu Jesu allein liegen Reichtum und Seligkeit. Natürlich konterkariert auch hier die sinnliche Schönheit der Musik die Doktrin der Entsagung.

Der Schlusschoral nimmt nochmals zwei authentische achtzeilige Strophen von Kindermann auf, die vom Vers «Was frag ich nach der Welt» umklammert werden. «Im Hui muss sie verschwinden», heisst es da. Diese Formulierung verblüfft uns Heutige. «Im Hui»: War diese modern und salopp anmutende Wendung 1664 tatsächlich schon geläufig? Überrascht nehmen wir es zur Kenntnis. Aber es ist tatsächlich ein altes Wort; die fleissigen Brüder Jacob und Wilhelm Grimm haben viele Belege dafür gefunden, nicht zuletzt in der Zürcher Bibel.

Der Text zu Bachs 94. Kantate ist heterogen. Er setzt sich zusammen aus Liedstrophen von Balthasar Kindermann und Ergänzungen eines unbekannten späteren Bearbeiters. Sicher dürfen wir davon ausgehen, dass der Komponist, wie Wolfgang Hildesheimer in seinem späten Vortrag «Der ferne Bach» festgehalten hat, die Texte für seine Kantaten «als etwas Gegebenes und nicht als etwas zu Beurteilendes betrachtet hat». Doch mögen die Wörter auch Flickwerk sein: Die Kantate ist aus einem Guss. Hier ereignet sich ein- mal mehr das Wunder, das uns bei Bach so oft begegnet: die Verwandlung zeitbedingten Materials in zeitlose Kunst. Der Komponist verbindet gedankliche Tiefe, mathematische Genauigkeit und sinnliche Fülle. Er ist ein Genie der polyphonen Invention, aber auch ein Genie der Umsetzung religiöser Vorstellungen in reinen Klang.

Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz hat einmal eine denkwürdige Definition der Musik formuliert. Er bezeichnet sie als «arithmetisches Exerzitium der Seele, wobei diese sich nicht bewusst ist, dass sie zählt». Besser kann man Bach nicht charakterisieren. In ihm verbinden sich kristalline Klarheit und barocke Lebensfülle. Bach kannte die Geheimnisse der Zahlen und die Architektur der himmlischen Arithmetik ebenso wie die Abgründe des Lebens, Leidens und Glaubens. Er hat sie im Jahrtausendwerk der «Mat- thäuspassion» gestaltet. «Eine Erscheinung Gottes: klar, doch unerklärbar»: So hat ihn der brave Zelter in einem Brief an Goethe genannt. Aber er war auch ein lebendiger Alltagsmensch. Ein Ehemann und Familienvater, der nach Glück strebte und das Behagen kannte, wiewohl er etliche seiner Kinder sterben sehen musste, ein in tausend Pflichten und Nöte eingebundener Kirchenmusiker. Als Briefschreiber meist umständlich und förmlich, war er bisweilen doch ein Mann von bärbeissigem Humor.

«Haben, als hätte man nicht».

Von der Vanitas mundi sind wir ausgegangen. Sie hat Johann Sebastian Bachs Denken und Komponieren geprägt. Aber sie hat ihn der Schönheit, Vielfalt und Würde der Schöpfung nicht abspenstig gemacht. Bach hat sich im Gegensatz zur Aussage in der Aria Nr. 7 nicht vor der Welt geekelt, sondern sie als im Ernst-Bloch‘schen Sinn des Worts als Vor-Schein des Ewigen in seiner Musik gefeiert. Als tiefgläubiger Mensch verstand er sich auch auf jene Weisheit, die wir aus der Bibel wie späterhin aus Theodor Fontanes Roman «Der Stechlin» kennen: Wer im Angesicht der Endlichkeit des Lebens glücklich leben will, der muss nach etwas Paradoxem streben: nach einem «Haben, als hätte man nicht». Nach einem liebenden, ehrfürchtigen Teilnehmen an der Fülle der Schöpfung – im vollen Wissen um ihre und die eigene Vergänglichkeit, vielleicht gar Vergeblichkeit, und mithin ohne jede Anspruchshaltung. Deshalb steht Bachs Musik auch heute lebendig vor uns. Sie umfasst Himmel und Erde. Im Schlusschoral heisst es:

«Was frag ich nach der Welt!

Mein Jesus ist mein Leben,

mein Schatz, mein Eigentum,

dem ich mich ganz ergeben,

mein ganzes Himmelreich

und was mir sonst gefällt.

Drum sag ich noch einmal:

Was frag ich nach der Welt!»

«Mein ganzes Himmelreich / und was mir sonst gefällt»: Das ist eine so verwirrende wie beglückende Formulierung: Denn sie zeigt, dass das Himmelreich nicht verschlossen ist gegenüber dem irdischen Leben. Auch «was mir sonst gefällt» hat in ihm Platz. Es geht in ihm nicht um Entsagung, sondern um Erfüllung.

«Was frag ich nach der Welt» – die Frage bewegt und erschüttert, aber sie befreit uns auch, zumal wir gelernt haben, das Jenseits auch als inneren Schatz zu begreifen. In der beispiellosen Beschleunigung unserer Lebensverhältnisse tut nichts so sehr not wie Ein- kehr und Besinnung. Auf diesem Weg kommen wir vielleicht sogar dahin, uns und die Welt in ihrer Vergänglichkeit zu bejahen, ohne an unserem Glauben irre zu werden. So hat es Johann Peter Hebel in seiner alemannischen Apokalypse getan. Auch wenn wir nur Staub in der Ewigkeit sind: Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben uns allemal. Sie sind unser bestes Teil. Gerade als Sterbliche dürfen wir die Schönheit der Welt – der diesseitigen wie der jenseitigen – mit voller Stimme preisen.